Entrevue avec Henri Broch, du Laboratoire de Zététique – et collaborateur du CorteX.

| Partie 1 | [dailymotion id=xoxgeb] |

| Partie 2 | [dailymotion id=xoxhcr] |

| Partie 3 | [dailymotion id=xoxhfb] |

| Partie 4 | [dailymotion id=xoy6r0] |

Pour tout savoir sur le projet Lazarus Mirages, cliquer là.

Après le cycle d’autodéfense intellectuelle saison 2 sur les faces cachées de l’histoire ? (

Après le cycle d’autodéfense intellectuelle saison 2 sur les faces cachées de l’histoire ? (

Méthode : prétendre que quelque chose est vrai seulement parce qu’il n’a pas été démontré que c’était faux, ou que c’est faux parce qu’il n’a pas été démontré que c’était vrai. Exemples :

Méthode : prétendre que quelque chose est vrai seulement parce qu’il n’a pas été démontré que c’était faux, ou que c’est faux parce qu’il n’a pas été démontré que c’était vrai. Exemples :

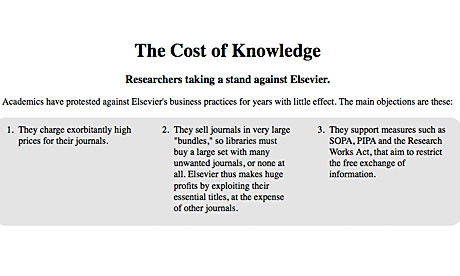

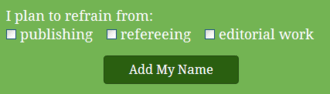

Leur vase déborda lorsqu’en décembre 2011 fut présenté au Congrès états-unien un projet de

Leur vase déborda lorsqu’en décembre 2011 fut présenté au Congrès états-unien un projet de  Curie a relayé le boycott, elle qui dépense 1,02 millions d’euros pour ces abonnements. Puis l’Université de Harvard a suivi car bien qu’elle soit la deuxième institution à but non lucratif la plus riche dans le monde, ses comptes sont gravement amputés par les abonnements aux revues académiques : il semble que le prix des abonnements lui coûte chaque année en moyenne 3,75 millions de dollars. Le directeur de la bibliothèque, Robert Darnton, a déclaré dans le Guardian :

Curie a relayé le boycott, elle qui dépense 1,02 millions d’euros pour ces abonnements. Puis l’Université de Harvard a suivi car bien qu’elle soit la deuxième institution à but non lucratif la plus riche dans le monde, ses comptes sont gravement amputés par les abonnements aux revues académiques : il semble que le prix des abonnements lui coûte chaque année en moyenne 3,75 millions de dollars. Le directeur de la bibliothèque, Robert Darnton, a déclaré dans le Guardian :

Recherche publique, revues privées

Recherche publique, revues privées