La théorie de l’évolution est une théorie scientifique nous dit-on. Soit. Mais sur quelles preuves se base-t-elle ? Qu’est-ce qui permet de dire qu’elle est plus vraie que fausse ? Comment répondre aux différentes attaques créationnistes (des plus radicales aux plus insidieuses) ? Sur quels exemples s’appuyer lorsque l’on est amené à présenter des faits solides et explicites ? Voilà l’ambition du biologiste Richard Dawkins en publiant Le plus grand spectacle du monde.

Pourquoi ce livre ?

J’avais besoin, je pense, de trouver des réponses simples et rapides à certaines questions, questions tirées de certains arguments (valides parfois, fallacieux le plus souvent) utilisés par les diverses formes de créationnismes et qui me posaient problème. Le résultat est un ouvrage assez complet mais parfois éloigné de l’objectif de départ [1]. Dawkins commence par un détour d’importance concernant le vocabulaire (qu’est-ce qu’une théorie scientifique et pourquoi l’évolution en est une comme les autres), et sur les idées reçues contre lesquelles Darwin et ses successeurs ont dû lutter pour faire entendre leur point de vue. Puis il revient longuement sur les différents aspects de la théorie, notamment avec de nombreux exemples clairs et utilisables. Un passage vraiment captivant traite, par comparaison, de la sélection artificielle et de la sélection naturelle. Un autre concerne l’évolution dans les temps géologiques : Dawkins y accumule les arguments tous plus convaincants les uns que les autres, de la dendrochronologie [2] en passant par toutes les datations basées sur la décroissance radioactive de certains éléments (pour l’âge des fossiles, celui des différentes couches sédimentaires ou bien de la Terre elle-même par exemple). Il présente enfin une série d’expériences permettant de tester les prévisions de la théorie évolutive. C’est un passage vraiment fantastique, notamment quand Dawkins expose en détail l’impressionnante expérience de Richard Lenski et de ses bactéries.

La suite du livre est tout aussi captivante : l’auteur bat en brèche plusieurs arguments créationnistes comme le fameux problème du « chaînon manquant » (qui n’en est pas un), ou de la complexité irréductible (qui n’est pas irréductible).

Mais…

Malgré une attention particulière à ne pas user d’un jargon finaliste ou même « lamarckiste » (Dawkins l’indique à plusieurs reprises), j’ai pu noter plusieurs formulations maladroites : « Comme les doigts individuels n’ont pas à porter de gros poids, ils ne sont pas particulièrement développés » ou « […] les pattes qui se sont modifiées pour porter les ‘ailes’ » (p.305). Attention, je sais qu’il est plus que difficile de construire des phrases sans avoir recours à ces expressions, mais je suis tenté de penser que c’est bien ainsi, en faisant cet effort permanent – et ce d’autant plus dans des livres de vulgarisation ou des documentaires animaliers – que petit à petit, on évitera dès le plus jeune âge de se dire : « Mais alors, le poisson, pour sortir de l’eau, il a transformé ses branchies en poumons ??! »

Denis Caroti

Editions Robert Laffon (Poche), 514 pages, 2010

10,50 €

[1] Beaucoup de descriptions des mécanismes de l’évolution elle-même sont données par l’auteur.

[2] La dendrochronologie est une méthode de datation basée sur les anneaux de croissance dans le bois des arbres.

= dx/dt, l’« accélération » γ = d²x/dt², la « force » F = mγ sont des concepts analytiques quantitatifs parce qu’ils résultent de la combinaison de grandeurs élémentaires mesurables (dans le cas de la vitesse : une certaine quantité d’espace dx et une certaine quantité de temps dt). Au contraire, les « concepts qualitatifs » ne supposent aucune mesure. C’est le cas des concepts de la topologie, comme ceux de « boule » ou d’« anneau de Möbius » (voir ci-contre, l’anneau de Möbius par le graveur Escher).

= dx/dt, l’« accélération » γ = d²x/dt², la « force » F = mγ sont des concepts analytiques quantitatifs parce qu’ils résultent de la combinaison de grandeurs élémentaires mesurables (dans le cas de la vitesse : une certaine quantité d’espace dx et une certaine quantité de temps dt). Au contraire, les « concepts qualitatifs » ne supposent aucune mesure. C’est le cas des concepts de la topologie, comme ceux de « boule » ou d’« anneau de Möbius » (voir ci-contre, l’anneau de Möbius par le graveur Escher).

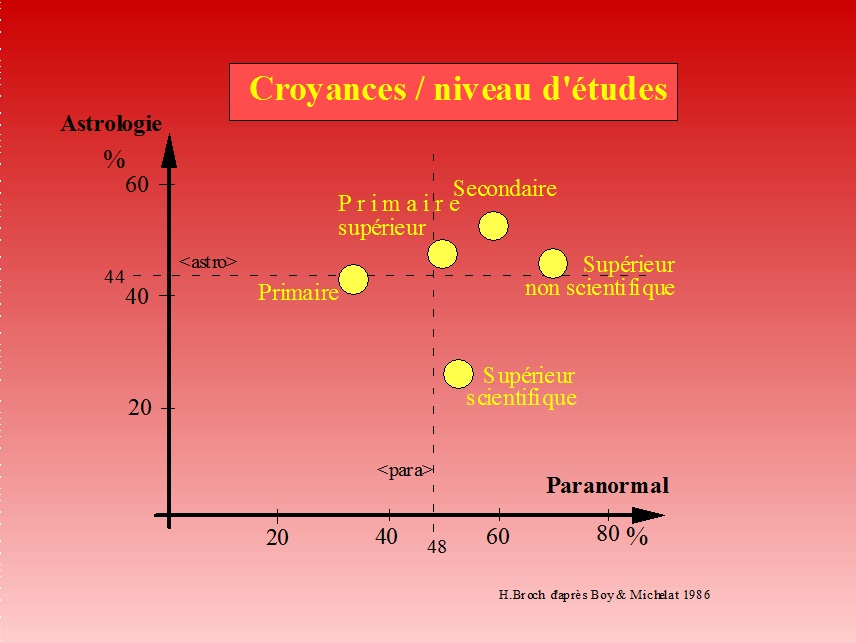

résultats assez différents de ceux du sondage américain.Il est possible d’imaginer que nos compatriotes se déclareraient plus volontiers darwiniens que leurs voisins d’outre-Atlantique, pourtant il serait sage de rester sceptique face à ces résultats. En effet, pour prendre ce genre de déclarations au sérieux, il faudrait être assuré que le sens commun conçoit clairement ce qu’être darwinien signifie, ce dont il est permis de douter.

résultats assez différents de ceux du sondage américain.Il est possible d’imaginer que nos compatriotes se déclareraient plus volontiers darwiniens que leurs voisins d’outre-Atlantique, pourtant il serait sage de rester sceptique face à ces résultats. En effet, pour prendre ce genre de déclarations au sérieux, il faudrait être assuré que le sens commun conçoit clairement ce qu’être darwinien signifie, ce dont il est permis de douter.

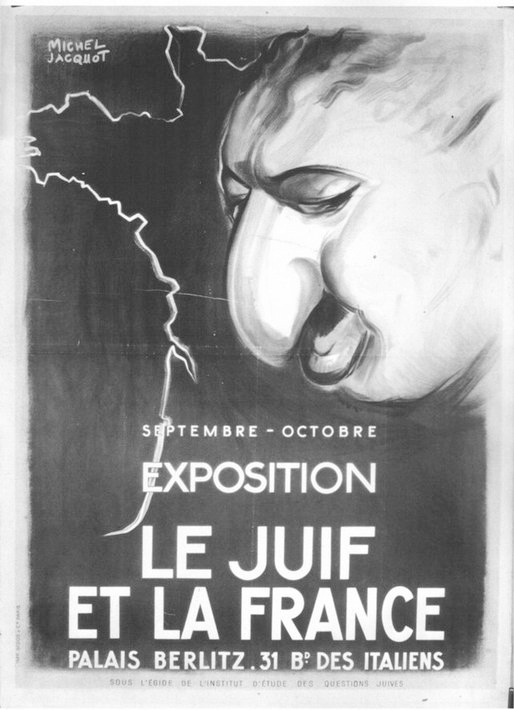

J’ai commencé, histoire de montrer aux élèves que ça ne rigolait pas, par leur passer un des

J’ai commencé, histoire de montrer aux élèves que ça ne rigolait pas, par leur passer un des

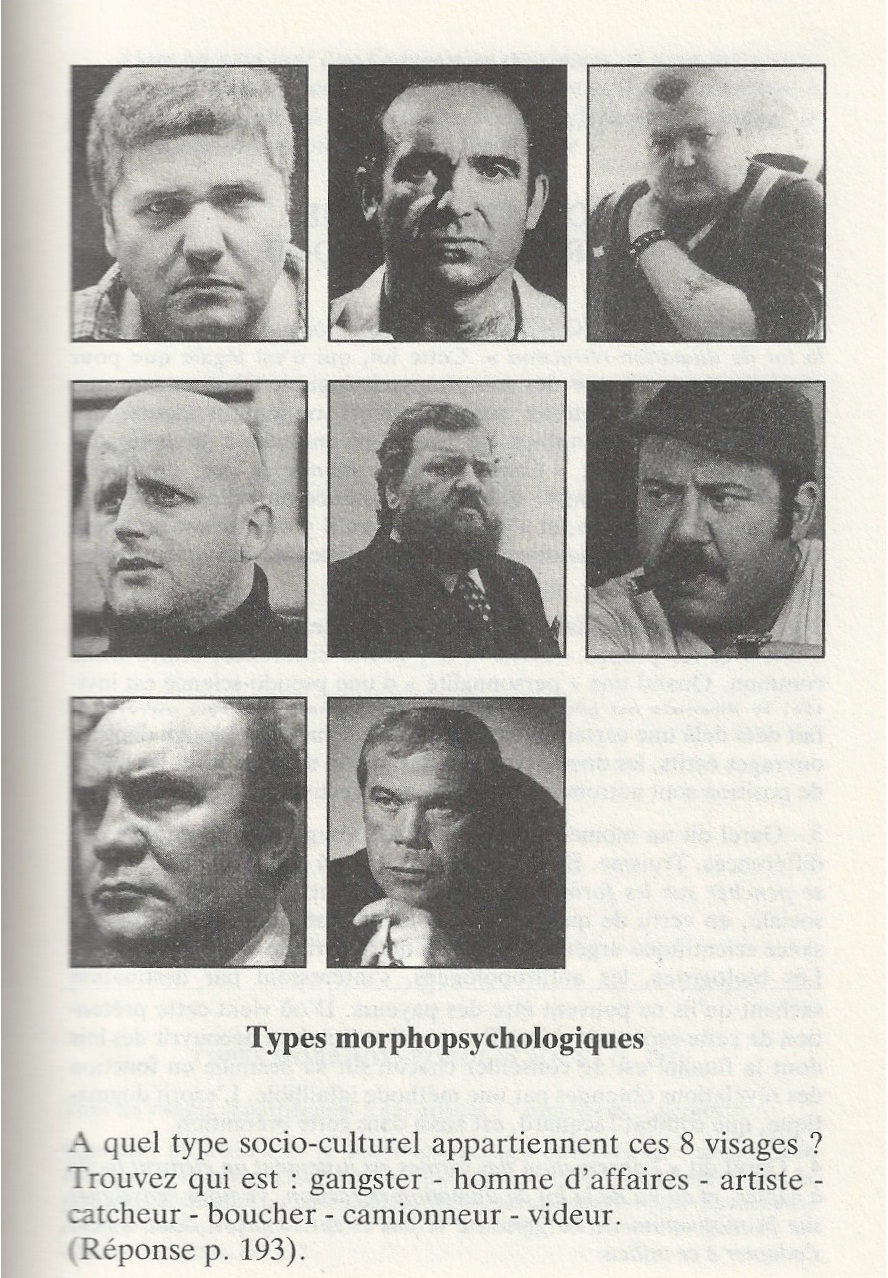

J’ai choisi la version de Murnau car, malgré de nombreuses différences, c’est encore dans ce film que l’aspect physique de Dracula correspond le mieux au portrait initial que Bram Stocker fait dans son livre. Après avoir procédé à quelques lectures des productions des élèves au cours desquels j’ai mis l’accent sur certaines caractéristiques physiques qui auront une importance par la suite (nez, oreilles et sourcils), je leur ai distribué ledit portrait :

J’ai choisi la version de Murnau car, malgré de nombreuses différences, c’est encore dans ce film que l’aspect physique de Dracula correspond le mieux au portrait initial que Bram Stocker fait dans son livre. Après avoir procédé à quelques lectures des productions des élèves au cours desquels j’ai mis l’accent sur certaines caractéristiques physiques qui auront une importance par la suite (nez, oreilles et sourcils), je leur ai distribué ledit portrait :

Julien a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions.

Julien a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions.