Cédric Stolz est professeur de philosophie. Il est l’auteur de plusieurs livres et achève actuellement la rédaction de Réponses contemporaines à dix questions philosophiques, à paraître début 2026. Sa série d’articles porte sur un thème qu’il juge essentiel mais négligé voire absent dans le milieu de l’esprit critique

Note préalable : cet article (et la série dans laquelle il s’insère) plonge dans des réflexions philosophiques plus approfondies que nos publications habituelles. Il s’adresse donc en priorité à celles et ceux qui ont déjà quelques repères dans ce domaine ou aux lecteur·trice·s en quête d’un regard philosophique sur ces questions.

Dans les épisodes précédents, j’ai distingué quatre questions :

(A1) Question normative concernant les actions : Qu’est-ce qui a de la valeur et fournit une raison d’agir ?

(A2) Question méta-normative concernant les actions : Les valeurs et les raisons d’agir sont-elles subjectives ou objectives ? Autrement dit, le fait que quelque chose ait de la valeur et fournisse une raison d’agir dépend-il de nos attitudes (comme les émotions et désirs) à l’égard de cette chose ?

(B1) Question normative concernant les croyances : Qu’est-ce qui engendre une raison de croire ? Qu’est-ce qui fournit une preuve ?

(B2) Question méta-normative concernant les croyances : Les raisons de croire sont-elles subjectives ou objectives ? Autrement dit, le fait que quelque chose fournisse une raison de croire dépend-il de nos attitudes (comme les émotions et désirs) à l’égard de cette chose ?

Dans l’épisode précédent, j’ai présenté une réponse aussi déconcertante que plausible aux questions (A2) et (B2) : la théorie de l’erreur normative (thèse méta-normative) selon laquelle tous les énoncés sur les valeurs et les raisons sont faux, car ils prétendent décrire des propriétés objectives qui n’existent pas. À partir de ce constat, le révisionnisme consiste à réformer le langage normatif en changeant la signification de ces énoncés pour parler de choses qui existent. Il s’agit maintenant de terminer ma réponse aux questions (A2) et (B2) en présentant la thèse révisionniste que je propose. Cela m’amènera par la même occasion à proposer une réponse aux questions (A1) et (B1).

Deux types de motivations : les désirs et les attachements axiologiques

On considère généralement1 qu’on a besoin de deux états mentaux pour agir :

– Un désir qui nous motive en indiquant un but, un résultat à atteindre.

– Une croyance qui nous guide en indiquant l’action permettant d’atteindre le but visé.

Par exemple, je vais à la boulangerie parce que je désire manger du pain et que je crois qu’il y a du pain à la boulangerie.

Cependant, en m’inspirant des philosophes contemporains Gary Watson2 et Chandra Sripada3, je soutiens que nos motivations n’incluent pas seulement des désirs, mais également des attachements axiologiques, c’est-à-dire des motivations finales généralement stables qui portent sur des états du monde que l’on estime, que l’on valorise. C’est ce que l’on peut appeler « nos valeurs » selon une conception subjectiviste et relativiste de la valeur.

Pour faire ce que l’on veut vraiment, il ne suffit pas de suivre ses désirs. Faire ce que l’on veut vraiment, c’est agir conformément à ses attachements axiologiques. Par exemple, je fais ce que je veux vraiment quand je mange sainement conformément à mon attachement à mon solde plaisir/douleur à long terme, quand j’assiste à une conférence sur l’esprit critique conformément à mon attachement au fait d’être une personne rationnelle, quand je rends visite à un·e ami·e conformément à mon attachement au fait d’avoir des liens sociaux solides, quand je m’engage dans une association contre l’exploitation animale conformément à mon attachement au solde plaisir/douleur général à long terme, quand je dénonce la désinformation et les pratiques pseudo-scientifiques conformément à mon attachement à la vérité générale (au fait qu’il y a plus de croyances vraies et moins de croyances fausses dans le monde), etc. À l’inverse, on peut parler d’intempérance pour désigner le manque de maîtrise de soi qui se manifeste par le fait de suivre ou de succomber aux désirs qui nous traversent en étant causalement déconnectés de nos attachements axiologiques, souvent liés à la recherche de plaisirs particuliers.

L’ensemble des attachements axiologiques d’une personne compose son « système axiologique », sous-partie de l’ensemble motivationnel (constitué à la fois de désirs et d’attachements axiologiques).

Qu’est-ce qu’une valeur et une raison?

Le constructivisme des attachements axiologiques est une thèse méta-normative subjectiviste : toute valeur et toute raison normative sont subjectives, c’est-à-dire constituées par des attitudes psychologiques. Cependant, il est restreint à certaines attitudes : seuls les attachements axiologiques sont sources de valeur et constituent des raisons, par opposition aux autres attitudes (émotions, désirs). Il nous reste à détailler un peu cette réponse aux questions (A2) et (B2).

Plus précisément, une raison est une combinaison d’un attachement axiologique de la personne et de faits pertinents. Par exemple, ma raison d’aller à la salle de sport peut être constituée par les deux éléments suivants :

– Attachement axiologique : je suis axiologiquement attaché à mon solde plaisir/douleur à long terme.

– Fait pertinent : aller à la salle aura de bonnes conséquences sur mon solde plaisir/douleur à long terme.

On comprend ainsi qu’une raison dépend des faits pertinents et non de nos croyances concernant les faits pertinents : une personne a une raison de faire une action si et seulement si cette action est un moyen de satisfaire un de ses attachements axiologiques, même si elle ne sait pas que c’est effectivement le cas (parce qu’elle a des croyances fausses). On peut donc parler de semi-subjectivisme. Par exemple, j’ai une raison de ne pas boire un verre qui contient du poison si :

– Attachement axiologique : je suis axiologiquement attaché à mon solde plaisir/douleur à long terme.

– Fait pertinent : le boire aura de mauvaises conséquences sur mon solde plaisir/douleur à long terme (même si je crois qu’il contient de l’eau et donc que ce n’est pas le cas).

Le fait qu’une personne ait une raison de faire une action ne signifie pas qu’elle ait entièrement raison de la faire : on peut avoir une raison de faire une action en ayant par ailleurs d’autres et de meilleures raisons de ne pas la faire et en ayant de meilleures raisons de faire une autre action. Les différents attachements axiologiques peuvent engendrer des raisons contraires. Chaque raison est plus ou moins forte. Il découle de la mise en balance des différentes raisons une raison décisive. J’ai une raison décisive d’agir (ou de croire) si et seulement si c’est le meilleur moyen de réaliser l’ensemble des états de choses auxquels je suis axiologiquement attaché.

Je ne soutiens pas le constructivisme des attachements axiologiques en tant que thèse méta-normative directe, mais en tant que thèse révisionniste4. Dans l’épisode précédent, nous avons vu qu’à partir du constat selon lequel tous les énoncés sur les valeurs et les raisons sont faux, car ils prétendent décrire des propriétés objectives qui n’existent pas (théorie de l’erreur normative), le révisionnisme consiste à en changer la signification pour parler de choses qui existent. Autrement dit, ce n’est pas déjà le cas que nos jugements sur les valeurs et les raisons portent sur nos attachements axiologiques, mais je propose que cela devienne le cas.

Une fois effectuée la révision sémantique que je propose, nos jugements sur les valeurs et les raisons portent sur certaines de nos attitudes psychologiques que sont les attachements axiologiques. L’énoncé « X est bon » signifie « je suis axiologiquement attaché à X » (valeur finale) ou « X est un moyen de satisfaire mes attachements axiologiques » (valeur instrumentale). De même, l’énoncé « il faudrait faire X » signifie « selon mon système axiologique et les faits pertinents, il y a une raison décisive de faire X »5.

Qu’est-ce qui distingue le constructivisme des attachements axiologiques d’un relativisme simpliste?

Le constructivisme des attachements axiologiques se distingue d’un relativisme simpliste (selon lequel les énoncés sur les valeurs et les raisons prétendent décrire les attitudes du locuteur et sont vrais à cette seule condition) pour au moins deux raisons :

– La vérité d’un énoncé normatif (sur les valeurs ou les raisons) ne dépend pas de sa correspondance avec n’importe quelle attitude (émotion, désir). Elle implique une correspondance avec les attitudes les plus profondes que sont les attachements axiologiques. Ainsi, il est possible qu’une personne approuve X ou désire X mais que son jugement « X est bon » soit faux. Par exemple, il ne suffit pas qu’une personne approuve l’esclavage ou désire avoir recours à l’esclavage, pour que son jugement « l’esclavage est bon » soit vrai.

– La vérité d’un énoncé indiquant ce qu’il convient de faire ne dépend pas de sa correspondance avec une attitude isolée. La vérité d’un énoncé tel que « il faudrait faire X », qui porte sur une raison décisive, implique une correspondance avec l’ensemble des attachements axiologiques du locuteur ou de la locutrice associés aux faits pertinents. Ainsi, il ne suffit pas qu’une personne ait un attachement axiologique qui, associé aux faits pertinents, plaide en faveur du fait de soutenir l’esclavage, pour que son jugement « il faut soutenir l’esclavage » soit vrai. Encore faudrait-il que cela soit conforme à l’ensemble de son système axiologique hiérarchisé associé aux faits pertinents.

Dans le prochain épisode, j’exposerai plus largement les avantages du constructivisme des attachements axiologiques par rapport à d’autres conceptions méta-normatives.

Qu’est-ce qui fournit une raison d’agir?

Je présente à titre d’exemple ma réponse personnelle à la question (A1) : Qu’est-ce qui fournit une raison d’agir ? Voici une partie de mon système axiologique hiérarchisé (il comprend en réalité 20 attachements axiologiques, identifiés selon une méthode que je passe sous silence pour ne pas trop m’étendre) :

- N°1 : Le solde plaisir/douleur général à long terme, qu’on peut considérer comme une conception du bien moral [non égocentré] [expérientiel]

- N°2 : La satisfaction des attachements axiologiques égocentrés (ou le solde plaisir/douleur pour les êtres qui n’ont pas d’attachements axiologiques) à long terme de mes proches [non égocentré] [non expérientiel]

- N°3 : Mon solde plaisir/douleur à long terme [égocentré] [expérientiel]

- N°4 : Avoir des croyances vraies [égocentré] [non expérientiel]

- N°5 : Former des croyances conformément aux principes épistémiques auxquels j’adhère (je les présenterai plus bas) [égocentré] [non expérientiel]

- N°6 : La justice générale (je ne précise pas ici ce que j’entends par là, afin de ne pas encombrer mon propos) [non égocentré] [non expérientiel]

- N°7 : Être quelqu’un de vertueux (je ne précise pas non plus) [égocentré] [non expérientiel]

- N°8 : La richesse symbolique générale [non égocentré] [expérientiel]

- N°9 : La richesse de la vie sensorielle et émotionnelle générale [non égocentré] [expérientiel]

- N°10 : La vérité générale [non égocentré] [non expérientiel]

Le fait que chacun de ces attachements axiologiques porte sur un état de choses recherché pour lui-même (valeur finale) n’empêche pas que cet état de choses puisse également être recherché en tant que moyen (valeur instrumentale) en vue d’un autre attachement axiologique (valeur finale). Par exemple, tous les attachements axiologiques portent sur des états de choses recherchés pour eux-mêmes (valeur finale), mais la plupart de ces états de choses sont également recherchés en tant que moyens (valeur instrumentale) de satisfaire l’attachement axiologique qui porte sur mon propre solde plaisir/douleur à long terme.

À côté de chaque attachement axiologique, j’ai indiqué entre crochets à quel élément des deux distinctions suivantes il renvoie6 :

– Égocentré (tourné vers moi) ou non égocentré (tourné vers le monde ou les autres). Par exemple, mon attachement n°1 au solde plaisir/douleur général à long terme est non égocentré : le plaisir et la douleur des autres m’importent indépendamment de mon propre solde plaisir/douleur. Par exemple, si on me proposait de faire un choix (en précisant que mon choix sera effacé de ma mémoire juste ensuite) entre un univers dans lequel il existe une lointaine planète inconnue sur laquelle des animaux se font torturer en permanence et un autre univers en tout point similaire sauf que cette planète n’existe pas, je ne tirerais pas à pile ou face, j’aurais une très nette préférence pour le deuxième.

– Expérientiel (qui concerne ce dont on peut faire l’expérience) ou non expérientiel (qui ne se réduit pas à ce dont on peut faire l’expérience, à ce qui peut nous affecter).

Les attachements égocentrés non expérientiels renvoient aux états du monde auxquels on est attaché·e même si on ne se rendait pas compte de leur réalisation et que cette réalisation ne changeait rien du point de vue de ce qui nous affecte, comme l’attachement au fait que les autres se souviennent de nous après notre mort. Par exemple, on peut avoir un attachement au fait d’avoir des ami·e·s et d’être respecté·e, qui ne se réduit pas au fait de faire l’expérience d’avoir des ami·e·s (sans savoir qu’en fait on n’en a pas) et de croire être respecté·e (alors qu’en fait les autres se moquent de nous dans notre dos même si cela est indétectable et n’a aucune incidence sur la manière dont il·elle·s se comportent devant nous). Si on proposait à une personne de faire le choix (qui sera ensuite effacé de sa mémoire) entre deux mondes dans lesquels ses expériences sont exactement similaires, mais dans le premier elle sera branchée à une machine de réalité virtuelle (et aura des relations d’amitié avec des IA non conscientes mais ultra-sophistiquées tout en croyant vivre dans la réalité et avoir des relations d’amitié avec des personnes réelles), elle peut préférer le deuxième.

Les attachements non égocentrés et non expérientiels renvoient aux états du monde auxquels on est attaché·e, indépendamment de ce qui peut affecter quiconque. Par exemple, mon attachement n°10 indique que, toutes choses égales par ailleurs, je préfère un monde dans lequel les gens ont des croyances vraies (qui correspondent à la réalité) à un monde dans lequel les gens ont des croyances fausses, même si cela n’a aucune conséquence.

Parmi les attachements expérientiels, on peut également distinguer les attachements hédoniques (qui se réduisent au plaisir et à l’évitement de la douleur) et les attachements non hédoniques (qui portent sur des expériences vécues, indépendamment du plaisir ou de la douleur qui peut les accompagner). Par exemple, mon attachement n°3 à mon solde plaisir/douleur à long terme est hédonique, tandis que mon attachement n°9 à la richesse de la vie sensorielle et émotionnelle générale (on pourrait parler de phénoméno-diversité, en référence à la conscience phénoménale comme capacité à ressentir) est non hédonique. Ce dernier se comprend ainsi : toutes choses égales par ailleurs, je préfère un univers qui contient davantage de diversité dans les expériences vécues (sensations, émotions, etc.), donc qu’il existe davantage d’animaux ayant des capteurs sensoriels différents et des vies émotionnelles variées.

Qu’est-ce qui fournit une raison de croire?

Voici maintenant, à titre d’exemple, ma réponse personnelle à la question (B1) : qu’est-ce qui fournit une raison de croire ? Je présente ici les sept principes épistémiques auxquels j’adhère (sans préciser la hiérarchie)7 :

- Principe d’observation : si quelqu’un·e semble voir X (dans de bonnes circonstances : une bonne luminosité, des organes visuels en bon état, etc.), alors iel est justifié·e de prime abord à croire que X.

- Principe mémoriel : si quelqu’un·e semble avoir le souvenir que X, alors iel est justifié·e de prime abord à croire que X.

- Principe d’induction : si quelqu’un·e est justifié·e à croire qu’il a été observé suffisamment souvent, dans des circonstances variées et sans contre-exemple qu’un événement de type X a la propriété A (ou est suivi par un événement de type A), alors iel est justifié·e (de prime abord) à croire que tous les événements de type X ont la propriété A (ou sont suivis par les événements de type A). Par exemple, je suis justifié à croire (par témoignage selon le principe d’abduction) qu’il a été observé jusque-là que mettre un acide acétique (CH₃COOH) avec du bicarbonate de sodium (NaHCO₃) libère du CO₂, donc je peux en induire que mettre un acide acétique avec du bicarbonate de sodium libère du CO₂. Ce principe, contrairement aux précédents, permet de passer d’un ensemble de cas particuliers à un énoncé général. Ici, on croit davantage que ce qu’on observe : on se prononce sur tous les cas, y compris ceux qu’on n’a pas observés.

- Principe d’intuition8 : si un énoncé X semble à quelqu’un·e intellectuellement évident, alors iel est justifié·e de prime abord à croire que X9. C’est ainsi que peuvent être justifiées certaines croyances générales (comme « aucun objet ne peut être à la fois entièrement rouge et entièrement vert »), notamment celles qui portent sur des principes logiques (comme le principe de transitivité selon lequel « si A est plus grand que B et B plus grand que C, alors A est plus grand que C », le principe du tiers exclu selon lequel « toute chose est ou n’est pas » et le principe de non-contradiction selon lequel « rien à la fois est et n’est pas ») ou des principes métaphysiques (comme le principe ontologique de non contradiction, le principe d’exclusion sortale selon lequel « deux objets distincts ne peuvent pas partager toutes leurs parties spatiales », le principe de non-multi-localisation selon lequel « tout objet ne peut pas occuper entièrement deux régions de l’espace au même moment » et le principe de raison suffisante selon lequel « tout phénomène a une cause suffisante »)10. Si l’intuition comme mode de justification vous semble étrange, je vous renvoie vers les notes et vers le dernier paragraphe de cette section pour des précisions supplémentaires (et je vous mets au défi de construire un système épistémique en vous passant du principe d’intuition).

- Principe d’introspection : si quelqu’un·e semble observer introspectivement qu’iel a l’état mental X, alors iel est justifié·e de prime abord à croire qu’il a l’état mental X.

- Principe d’abduction : si quelqu’un·e croit de façon justifiée X, et que W est une explication plausible11 pour X, alors iel est justifié·e de prime abord à croire W. (Une explication peut être plus ou moins plausible12).

- Principe de déduction : si quelqu’un·e croit de façon justifiée Y, et si on peut logiquement déduire Z à partir de Y, alors iel est justifié·e de prime abord à croire Z.

Voici deux exemples d’enchaînements de croyances sur la base de ces principes :

J’ai observé jusque-là que tous les objets lourds tombent quand on les lâche, donc (induction) je crois que tous les objets lourds tombent quand on les lâche. La théorie d’Einstein explique que tous les objets lourds tombent quand on les lâche en ayant recours à moins d’hypothèses supplémentaires par rapport à ce qu’on connaît déjà que les théories concurrentes, donc (abduction) je crois à la théorie d’Einstein. Selon la théorie d’Einstein, si l’on s’éloigne de la Terre à une vitesse proche de celle de la lumière et que l’on revient sur Terre, on aura voyagé dans le temps, donc (déduction) je crois que si l’on s’éloigne de la Terre à une vitesse proche de celle de la lumière et que l’on revient sur Terre, on aura voyagé dans le temps.

Je vois que mon ami a les yeux qui collent ce matin, donc (observation) je crois que mon ami a les yeux qui collent ce matin, donc (abduction) je crois que mon ami a mal dormi cette nuit. J’ai observé jusque-là que les gens qui ont mal dormi ont plus de chances que d’habitude d’être de mauvaise humeur, donc (induction) je crois que les gens qui ont mal dormi ont plus de chances que d’habitude d’être de mauvaise humeur. Donc (déduction) sur la base des deux croyances précédentes en italique, je crois que mon ami a plus de chances que d’habitude d’être de mauvaise humeur.

Cette conception est compatible avec l’idée selon laquelle toutes les justifications sont faillibles et défaisables.

Toutes ces justifications sont faillibles : une justification ne garantit jamais la certitude épistémique. Autrement dit, il n’est pas impossible qu’une croyance justifiée soit fausse.

Toutes ces justifications sont défaisables : elles peuvent être annulées par des éléments qui fournissent des justifications contraires plus fortes. Autrement dit, toute justification selon un principe peut être contrebalancée par une ou plusieurs justifications selon un ou plusieurs autres principes. Par exemple, le fait d’avoir une perception d’oasis dans le désert (observation) fournit une raison de croire qu’il y a une oasis, mais cette justification est contrée par le fait que la meilleure explication à cette perception est que c’est juste un mirage (abduction). De même, la justification par intuition de certains principes métaphysiques peut être défaite à la lumière d’éléments empiriques, notamment de théories physiques justifiées par abduction. La force de chaque justification dépend à la fois du niveau du principe relatif à celui des autres dans la hiérarchie (certains principes sont plus forts que d’autres) et de la qualité de la satisfaction du principe (par exemple, toutes les abductions ne se valent pas).

Qu’est-ce qu’une preuve? Réponse finale

Ces éléments étant posés, je peux désormais préciser ma réponse aux questions (B1) et (B2) :

– (B1) Question normative concernant les croyances : Quels faits fournissent une raison épistémique de croire ? Qu’est-ce qui compte comme preuve ?

Un fait n’engendre de raison épistémique de croire pour une personne que s’il satisfait le contenu de son attachement axiologique épistémique. Par exemple, le fait que j’observe avoir deux mains fournit une raison épistémique de croire que j’ai deux mains si le contenu de mon attachement axiologique épistémique (qui concerne le fait de former des croyances d’une certaine manière) inclut le fait de former des croyances sur la base de l’observation. Dans mon cas, mon attachement axiologique épistémique (c’est mon attachement axiologique n°5) a pour contenu les sept principes épistémiques que j’ai présentés plus haut : ce qui fournit une preuve, c’est l’observation, la mémoire, l’induction, l’intuition, l’introspection, l’abduction et la déduction13.

– (B2) Question méta-normative concernant les croyances : Les raisons épistémiques de croire sont-elles subjectives ou objectives ? Les raisons épistémiques de croire qu’engendrent certains faits sont-elles des propriétés objectives ou subjectives de ces faits ?

Toute raison épistémique de croire est subjective car constituée par un attachement axiologique épistémique qui est une attitude. Autrement dit, la raison épistémique de croire qu’engendre un fait n’est pas une propriété objective de ce fait, mais une propriété subjective constituée par mon attachement axiologique au fait de former des croyances d’une certaine manière (dans mon cas, c’est l’attachement n°5). Sans cet attachement axiologique épistémique, aucun fait n’engendre de raison épistémique de croire.

L’existence d’une preuve, d’une raison épistémique de croire, est dépendante de l’existence d’un attachement axiologique épistémique (qui porte sur le fait de former des croyances d’une certaine manière) qui la constitue. Mais il convient de préciser que d’autres attachements axiologiques peuvent constituer des raisons pratiques de croire (ou au moins de faire comme si on croyait). Ainsi, dans certains cas, une personne qui n’aurait pas de raison épistémique de croire (et qui n’aurait même pas d’attachement axiologique épistémique pouvant constituer des raisons épistémiques) pourrait tout de même avoir des raisons pratiques de croire. Par exemple, si je suis coincé dans un ravin, je n’ai peut-être pas de raison épistémique de croire que je vais m’en sortir, mais j’ai sans doute une raison pratique de le croire pour augmenter mes chances de réussir et ainsi maximiser mon solde plaisir/douleur à long terme. Plus encore, dans certains cas, même si une personne a une raison épistémique de croire non-X, elle peut avoir une raison pratique plus forte de croire X. Par exemple, une personne qui a une raison épistémique de croire que le père Noël n’existe pas peut avoir une raison pratique plus forte de croire qu’il existe si cela donne sens à sa vie et lui permet de sortir de la dépression. Il s’agit alors de se demander ce qu’on a une raison décisive de croire en mettant en balance la raison épistémique et les raisons pratiques.

Et la suite?

Dans le prochain épisode, j’exposerai plus généralement les conséquences et les avantages du constructivisme des attachements axiologiques par rapport à d’autres conceptions méta-normatives (l’abolitionnisme, le conservatisme, le fictionnalisme et les autres variantes de révisionnisme). Cela m’amènera notamment à proposer une conception générale de la rationalité et à repenser la manière d’aborder nos désaccords dans les discussions.

- Michael Smith (1987). « The Humean Theory of Motivation ». Mind, 96(381), 36–61.

Donald Davidson (1963). « Actions, Reasons, and Causes ». The Journal of Philosophy, 60(23), 685–700. ↩︎ - Gary Watson (1975). « Free Agency ». The Journal of Philosophy, 72(8), 205-220. ↩︎

- Chandra Sripada (2016). « Self-Expression: A Deep Self Theory of Moral Responsibility ». Philosophical Studies, 173(5), 1203-1232. ↩︎

- Par exemple, le constructivisme humien de Sharon Street est une thèse méta-éthique m’a en partie inspirée la thèse méta-normative du constructivisme des attachements axiologiques. Mais elle est défendue en tant que thèse directe, tandis que je propose une thèse révisionniste. Cf. Sharon Street (2008). « Constructivism about Reasons ». Oxford Studies in Metaethics, Vol. 3, pp. 207-245. ↩︎

- Je ne me prononce pas ici sur la signification des énoncés du type « tu devrais faire X ». Selon le contexte, cela pourrait renvoyer aux attachements axiologiques du locuteur ou de la locutrice, ou alors à ceux que le locuteur ou la locutrice attribue à autrui. En des termes linguistiques, cela relève moins de la sémantique que de la pragmatique. Il en est sans doute de même pour les énoncés du type « on devrait faire X » qui pourraient, dans certains contextes, prendre en considération les attachements axiologiques des autres. ↩︎

- Cela présuppose la fausseté de la thèse descriptive qu’est l’égocentrisme psychologique selon laquelle toutes nos motivations sont ultimement tournées vers soi (et notamment l’égocentrisme expérientiel psychologique et d’autant plus l’hédonisme psychologique) au profit d’une thèse descriptive psychologique pluraliste : on peut rechercher des états de choses qui concernent la tonalité hédonique de nos expériences (attachements axiologiques égocentrés, expérientiels et hédoniques), nos expériences indépendamment de leur tonalité hédonique (attachements axiologiques égocentrés et expérientiels), nous-mêmes indépendamment de nos expériences (attachements axiologiques égocentrés non expérientiels), ainsi que le monde extérieur (attachements axiologiques non égocentrés). ↩︎

- Précision : certains principes indiquent comment former une croyance justifiée sur la base de quelque chose qui n’est pas elle-même une croyance (principes génératifs), d’autres indiquent comment passer de certaines croyances justifiées à d’autres croyances justifiées (principes de transmission). ↩︎

- Ce principe épistémique d’intuition est a priori, c’est-à-dire que certaines croyances peuvent être justifiées indépendamment de l’expérience sensorielle ou introspective (au-delà de ce qui est nécessaire pour saisir les concepts pertinents impliqués dans la proposition : l’expérience peut permettre d’acquérir les concepts nécessaires pour saisir le sens de la proposition qui est l’objet de la justification, mais l’expérience ne joue pas le rôle de justification). Peut-être que c’est par expérience au contact du monde qu’on prend conscience de la vérité des principes logiques. Par exemple, un enfant peut s’aider de billes pour prendre conscience que 2+2=4. Mais pour autant, ce n’est pas l’observation d’un cas qui le justifie à y croire, ni même l’observation de plusieurs cas par induction. L’observation ne fait qu’aider à saisir le sens de la proposition qu’il est justifié à croire du fait du sens auto-évident de la proposition, de manière a priori. Autrement dit, l’expérience peut jouer un rôle dans la genèse causale de la croyance, mais ne sert pas de justification à la croyance. Et on peut élargir ça aux autres principes logiques. En admettant que les principes logiques sont de simples tautologies qui ne décrivent pas la structure du monde (Wittgenstein), il n’y a rien d’étonnant à ce qu’ils puissent être connus a priori. Mais les principes métaphysiques prétendent décrire le monde, donc considérer qu’ils peuvent être justifiés par intuition implique une forme de rationalisme : il est possible d’avoir certaines connaissances sur le monde indépendamment de l’expérience, autrement dit la connaissance à la fois synthétique (thèse sémantique) et a priori (thèse épistémologique) est possible. ↩︎

- Précision technique : j’adhère à une conception exigeante de l’intuition comme évidence intellectuelle qui persiste en cas de transparence conceptuelle (quand on en comprend pleinement le sens) et je pense que les évidences métaphysiques satisfont généralement cette conception exigeante par opposition aux évidences normatives (notamment prudentielles, morales et épistémiques) qui ne persistent pas lorsqu’on sait qu’on parle de propriétés non-naturelles à la fois objectives et normatives. C’est en partie pour cela que j’adhère à la thèse ontologique nihiliste de la théorie de l’erreur normative présentée dans l’épisode 3. Je pense également que, même en admettant la justification des intuitions normatives, celles-ci peuvent être défaites. Je pense enfin que l’intuition métaphysique selon laquelle le nombre d’entités qui n’existent pas dans l’univers est plus grand que le nombre d’entités qui existent nous indique que, si nous ne sommes pas justifiés à croire en l’existence de propriétés non naturelles à la fois objectives et normatives, nous sommes justifiés à croire qu’elles n’existent pas. ↩︎

- Précision technique : je soutiens que les principes logiques et métaphysiques ne sont pas des principes épistémiques normatifs, mais des propositions (contenus sémantiques de croyances) descriptives sur lesquelles portent des croyances justifiées par intuition (principe épistémique normatif d’intuition) du fait de leur forte évidence psychologique. ↩︎

- Je parle d’« explication plausible » plutôt que de « meilleure explication », parce que je pense que le fait qu’une explication soit la meilleure n’est ni nécessaire ni suffisant pour être justifié·e à y croire. D’une part, on peut imaginer des cas où on a si peu d’éléments et tellement d’explications possibles que la meilleure explication reste très peu probable. D’autre part, on peut imaginer des cas où il paraît raisonnable de répartir notre croyance sur plusieurs explications, y compris des moins bonnes. ↩︎

- J’entends « plausible » relativement à deux critères épistémiques :

(1) Elle est meilleure que les autres (critère relationnel) car elle parvient à expliquer à la fois tous les faits que les autres explications parviennent à expliquer mais aussi d’autres faits qui contredisent les autres explications (elle a un plus grand « contenu de vérité » sans que son « contenu d’erreur » ne le soit, donc a un degré plus grand de « verisimilitude » selon Popper) ou, lorsque plusieurs explications parviennent tout autant à expliquer les mêmes faits et ne sont pas contredites par des faits (ce qui pourrait être toujours le cas), elle est la plus parcimonieuse. On parle d’expérience cruciale pour désigner la recherche d’un fait observé permettant de départager plusieurs théories, mais cela n’est pas toujours possible. En réalité, comme l’a montré le physicien et philosophe des sciences Pierre Duhem, on se trouve toujours dans la situation où plusieurs explications sont compatibles avec tout ce qu’on est justifié à croire, car on peut toujours « sauver » une théorie en la rendant compatible avec tous les faits qu’on est justifié à croire. Par exemple, on pourrait sauver la théorie de Newton en soutenant qu’un complot mondial orchestré par Einstein a amené à trafiquer les satellites, expliquant ainsi tous les phénomènes observés. Mais dans ce cas, on ajoute une hypothèse supplémentaire (un complot mondial) qui rend l’ensemble moins parcimonieux. Voir : Pierre Duhem, La théorie physique : son objet, sa structure, éd. critique par Sophie Roux (Lyon : ENS Éditions, 2016).

(2) On peut en tirer des prédictions qui ont permis de découvrir de nouveaux faits (elle fait des prédictions fructueuses selon Lakatos).

Par exemple, la théorie d’Einstein est bonne car : (1) elle explique tout ce que celle de Newton expliquait plus des phénomènes que celle de Newton ne pouvait pas expliquer comme la précession de Mercure et la courbure de la lumière et est plus parcimonieuse que toute théorie concurrente ; (2) elle a fait des prédictions fructueuses (comme les ondes gravitationnelles). ↩︎ - Précision technique 1 : mon attachement axiologique épistémique porte sur le fait de former des croyances conformément aux principes épistémiques auxquels j’adhère (ou, plus précisément, de former des croyances que je suis capable, si on me donne un moment de réflexion, de révéler être conformes aux principes épistémiques auxquels j’adhère). Compte tenu de ce que sont ces principes épistémiques, ce qui justifie mes croyances est un processus accessible par introspection (internalisme de la justification). Mais une personne pourrait avoir un attachement axiologique épistémique qui porte sur le fait de former des croyances sur la base d’un mécanisme causal fiable, même s’il n’est pas accessible par introspection et donc qu’il ne sait pas que sa croyance est justifiée (externalisme de la justification). Il s’agirait d’une divergence concernant l’internalisme et l’externalisme de la justification (à ne pas confondre avec l’internalisme/subjectivisme ou l’externalisme/objectivisme des raisons normatives). Ma conception méta-normative basée sur les attachements axiologiques implique une thèse ontologique subjectiviste des raisons normatives, mais est neutre sur la question de l’internalisme et de l’externalisme de la justification. Si une personne est attachée au fait de former des croyances qui découlent de mécanismes causaux fiables, ses croyances sont justifiées si elles découlent de mécanismes causaux fiables, et cela ne change rien au fait que la raison qu’elle aurait de former des croyances serait également ontologiquement subjective (elle dépendrait du fait qu’elle soit axiologiquement attachée au fait de former des croyances ainsi).

Précision technique 2 : je soutiens que, dans mon cas, c’est un autre attachement axiologique, à savoir à la vérité personnelle, qui me donne une raison de former des croyances selon des mécanismes causaux fiables et donc que c’est par rapport à cet attachement axiologique que prennent avant tout sens les travaux en épistémologie sociale. Mais je soutiens que si je suis justifié à croire que des mécanismes causaux sont fiables, c’est du fait d’un processus accessible par introspection.

Précision technique 3 : je pense que les « cas Gettier » ne posent problème que si on est axiologiquement attaché à la connaissance. Dès lors qu’on n’a pas d’attachement axiologique qui porte sur la connaissance mais un attachement axiologique qui porte sur la vérité et un autre, distinct, qui porte sur la manière de former des croyances, il n’y a plus vraiment d’enjeu à résoudre le problème conceptuel de la connaissance. Dans mon cas, si mes croyances sont vraies et justifiées tout va bien ; ce qui pose problème dans les cas Gettier est le fait d’avoir des croyances fausses (ex : la croyance que la montre fonctionne) car cela va à l’encontre de mon attachement axiologique à la vérité. ↩︎

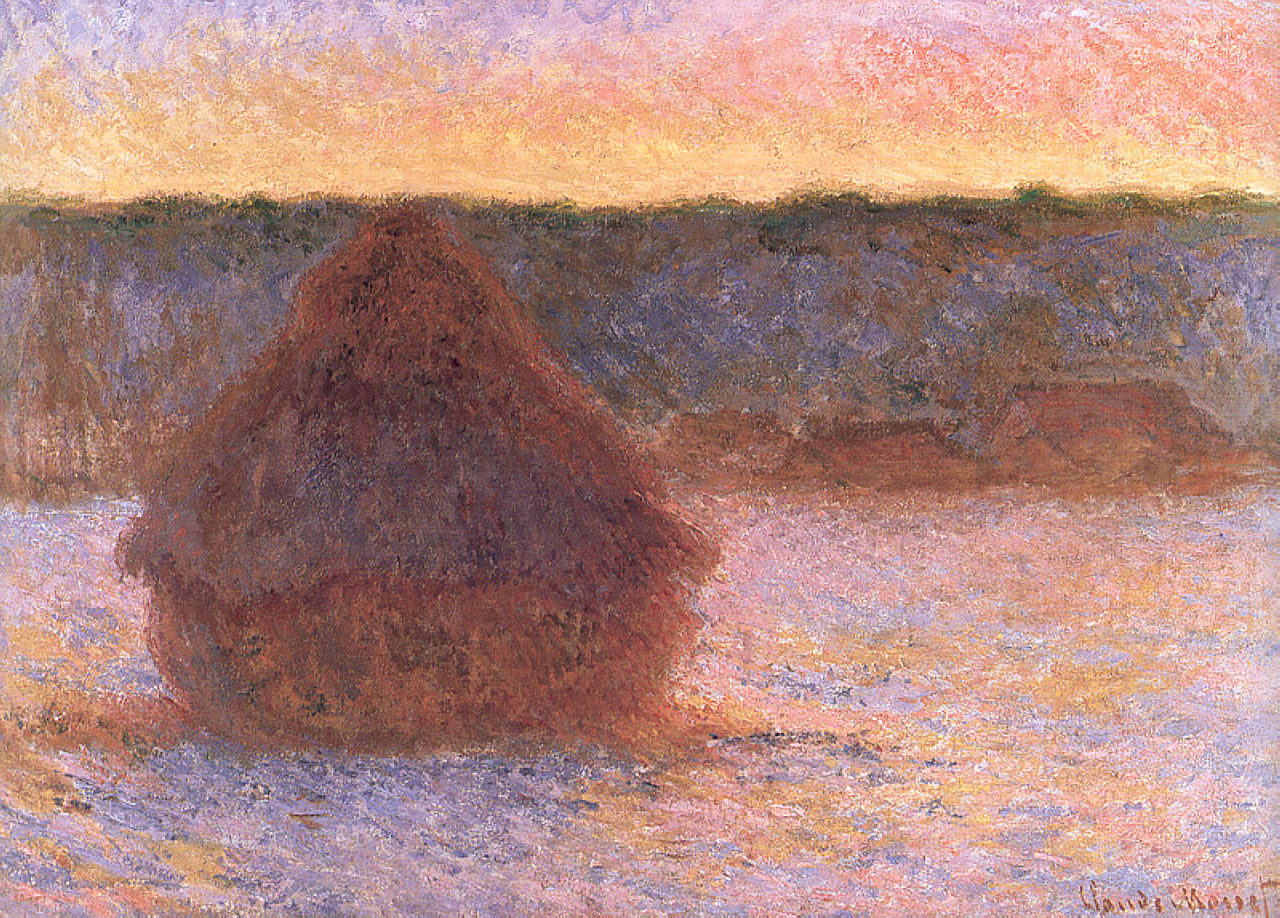

Référence de l’image : Claude Monet, Meules au coucher du soleil, temps givré, 1891, huile sur toile, W1282 (cat. raisonné Wildenstein). Collection privée. Domaine public. Source : Wikimedia Commons.