Cédric Stolz est professeur de philosophie. Il est l’auteur de plusieurs livres et achève actuellement la rédaction de Réponses contemporaines à dix questions philosophiques, à paraître début 2026. Sa série d’articles porte sur un thème qu’il juge essentiel mais négligé voire absent dans le milieu de l’esprit critique

Note préalable : cet article (et la série dans laquelle il s’insère) plonge dans des réflexions philosophiques plus approfondies que nos publications habituelles. Il s’adresse donc en priorité à celles et ceux qui ont déjà quelques repères dans ce domaine ou aux lecteur·trice·s en quête d’un regard philosophique sur ces questions.

Dans l’épisode précédent, j’ai présenté deux distinctions. La première concerne le domaine des actions, où l’on s’intéresse aux raisons d’agir (raisons normatives pratiques), et le domaine des croyances, où l’on s’intéresse aux raisons de croire (raisons normatives épistémiques). La deuxième concerne le niveau normatif, où l’on se demande « qu’est-ce qui engendre une raison ? », et le niveau méta-normatif, où l’on se demande « les raisons sont-elles objectives ou subjectives ? ».

Sur la base de cette double distinction, on a pu poser quatre questions :

(A1) Question normative concernant les actions : Qu’est-ce qui a de la valeur et fournit une raison d’agir ? (De manière rigoureuse : quelles choses ont des propriétés axiologiques et des propriétés déontiques pratiques ?)

(A2) Question méta-normative concernant les actions : Les valeurs et les raisons d’agir sont-elles subjectives ou objectives ? Autrement dit, le fait que quelque chose ait de la valeur et fournisse une raison d’agir dépend-il de nos attitudes (comme les émotions et désirs) à l’égard de cette chose ? (De manière rigoureuse : est-ce que les propriétés axiologiques et les propriétés déontiques pratiques sont constituées par nos attitudes ou est-ce que leur existence ne doit rien à nos attitudes ?)

(B1) Question normative concernant les croyances (épistémique) : Qu’est-ce qui engendre une raison de croire ? Qu’est-ce qui peut justifier nos croyances ? Qu’est-ce qui fournit une preuve ? (De manière rigoureuse : quelles choses ont des propriétés déontiques épistémiques ?)

(B2) Question méta-normative concernant les croyances : Les raisons de croire (épistémiques) sont-elles subjectives ou objectives ? Autrement dit, le fait que quelque chose fournisse une raison de croire dépend-il de nos attitudes (comme les émotions et désirs) à l’égard de cette chose ? (De manière rigoureuse : est-ce que les propriétés déontiques épistémiques sont constituées par nos attitudes ou est-ce que leur existence ne doit rien à nos attitudes ?)

J’ai également présenté les deux grandes familles de réponses aux questions (A2) et (B2) que sont l’objectivisme et le subjectivisme. Il s’agit maintenant de présenter une dernière distinction importante qui nous permettra d’envisager une réponse aussi déconcertante que plausible aux questions (A2) et (B2).

Distinguer la signification et l’existence

Au niveau méta-normatif (où l’on se demande « les raisons sont-elles objectives ou subjectives ? »), il convient de distinguer deux types de questions. Autrement dit, chacune des questions (A2) et (B2) doit être divisée en deux :

– La question sémantique, qui porte sur la signification des énoncés : les raisons (propriétés déontiques) dont nous parlons sont-elles objectives ou subjectives ? Par exemple, quand nous disons qu’une photo satellite fournit une raison de croire que la Terre est ronde, la raison que notre énoncé prétend décrire est-elle une propriété objective de la photo satellite ou notre propre attitude (émotion ou désir) vis-à-vis de la photo ?

– La question ontologique, qui concerne l’existence : ces raisons (propriétés déontiques) existent-elles ? Par exemple, si notre énoncé prétend décrire une propriété objective de la photo satellite, est-ce que cette propriété existe ?

Dans l’épisode précédent, nous avons vu que, contrairement au subjectivisme, l’objectivisme a pour avantage de rendre compte de nos jugements quotidiens : il semble que les énoncés sur les raisons d’agir et de croire prétendent représenter des faits objectifs, indépendants de nos attitudes (émotions ou désirs). Cependant, l’objectivisme a pour inconvénient de supposer que quelque chose d’objectif pourrait nous indiquer ce qu’il faudrait faire. Or, on voit mal comment des propriétés pourraient être à la fois objectives et normatives, à moins de considérer qu’il s’agisse de propriétés objectives d’un genre particulier, dites « non-naturelles1 ». L’étrangeté2 de telles propriétés, ainsi que la difficulté à envisager un moyen de les connaître, rendent leur existence peu plausible.

Une fois la distinction effectuée entre la question sémantique (de quel type de propriétés parle-t-on ?) et la question ontologique (ces propriétés existent-elles ?), la difficulté s’évapore : nos jugements sur les raisons prétendent décrire des propriétés objectives (thèse sémantique) qui n’existent pas (thèse ontologique). Compte tenu des arguments rencontrés au cours de mes lectures sur le sujet et de ma réflexion personnelle, c’est à une telle thèse (méta-normative) que je souscris. On l’appelle la « théorie de l’erreur normative » (le terme « normatif » est général : il inclut à la fois les valeurs, c’est-à-dire les propriétés axiologiques, et les raisons, c’est-à-dire les propriétés déontiques).

La théorie de l’erreur normative

La théorie (méta-normative) de l’erreur normative3 comprend deux thèses :

– Thèse sémantique objectiviste : les énoncés sur les valeurs et les raisons expriment des croyances qui prétendent représenter des propriétés à la fois objectives et normatives. Par exemple, en disant « éviter de mourir est une raison de sortir en marchant par la porte d’entrée plutôt qu’en se jetant par la fenêtre » ou « les photos prises par satellite fournissent une preuve que la Terre est ronde », on exprime des croyances qui prétendent représenter des propriétés à la fois objectives et normatives possédées par certains faits (l’évitement de la mort et des photos satellites).

– Thèse ontologique4 nihiliste : les propriétés à la fois objectives et normatives n’existent pas. Autrement dit, le catalogue des entités qui existent dans l’univers ne contient pas ces propriétés.

En conséquence, tous les jugements sur les valeurs et les raisons sont faux5. Par exemple, le jugement « torturer les gens est mal » qui porte sur une valeur morale et le jugement « se faire torturer ou avoir un cancer est mauvais pour soi » qui porte sur une valeur d’intérêt personnel (prudentielle) sont faux, car ils présupposent l’existence de propriétés qui n’existent pas. De la même manière, les jugements « tu ferais mieux de sortir par la porte d’entrée plutôt qu’en te jetant par la fenêtre » et « c’est prouvé que la Terre est ronde » sont faux, car ils présupposent l’existence de propriétés qui n’existent pas.

Un cas particulier : la théorie de l’erreur morale

La théorie de l’erreur normative6(théorie méta-normative), qui porte sur toutes les valeurs et les raisons, inclut la théorie de l’erreur morale (théorie méta-éthique), qui concerne seulement les valeurs et les raisons morales. Pour mieux comprendre la théorie de l’erreur normative, on peut alors s’arrêter un instant sur le cas particulier de la théorie de l’erreur morale.

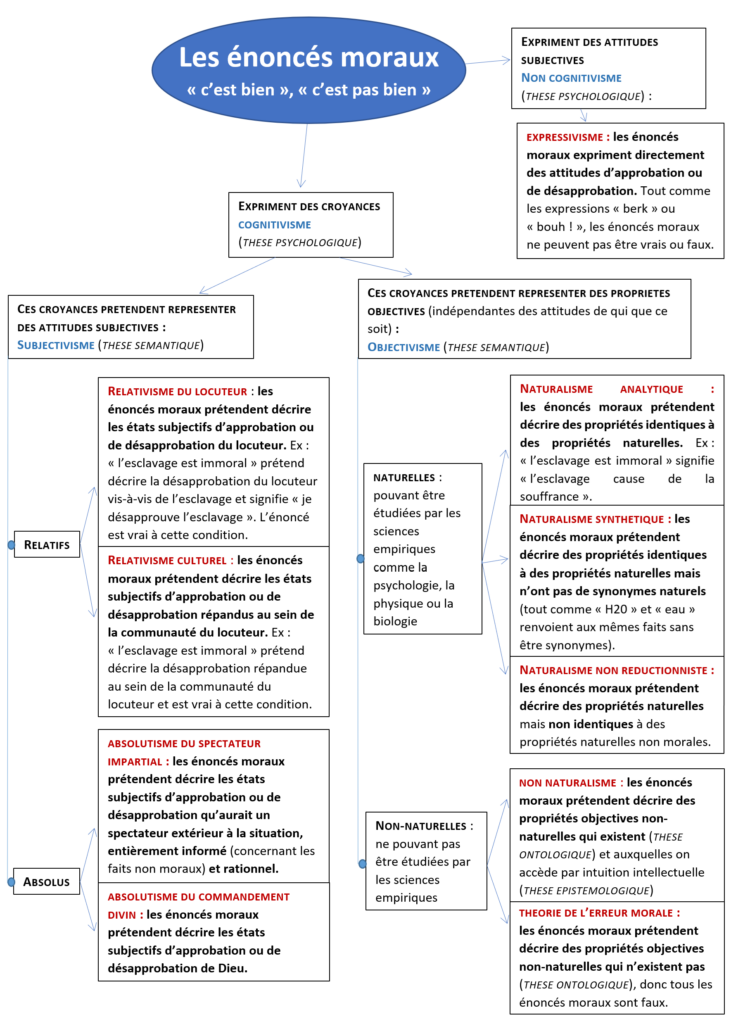

Voici un schéma qui reprend les principales thèses sur la valeur morale présentées par François Jaquet et Hichem Naar dans Qui peut sauver la morale ?7 On y trouve la théorie de l’erreur morale en bas à droite.

La théorie de l’erreur normative inclut la théorie de l’erreur morale concernant les valeurs et les raisons morales, mais s’étend à l’ensemble des valeurs et des raisons. Elle inclut donc notamment les raisons d’agir non morales, comme celles qui concernent l’intérêt personnel (raisons prudentielles), ainsi que les raisons de croire (raisons épistémiques).

Si les raisons d’agir et de croire n’existent pas, que faire ?

À partir du constat selon lequel tous nos jugements sur les valeurs et les raisons sont faux, que faire ?

La première possibilité est abolitionniste8 : supprimons les jugements sur les valeurs et les raisons, parce que ce qu’on entend par là n’existe pas. Autrement dit, arrêtons de dire que certaines choses sont bonnes ou mauvaises et qu’on devrait faire ou croire quoi que ce soit.

Une deuxième possibilité est conservatrice9 ou fictionnaliste10 : maintenons d’une certaine façon nos jugements sur les valeurs et les raisons, même s’ils sont faux. Autrement dit, continuons plus ou moins comme si de rien était.

La troisième possibilité est révisionniste : changeons la signification de nos jugements sur les valeurs et les raisons (effectuons une révision sémantique), afin de parler de choses qui existent (et non plus de propriétés à la fois objectives et normatives qui n’existent pas). De nombreuses thèses révisionnistes sont possibles. Quelle nouvelle signification donner à nos jugements sur les valeurs et les raisons ?

Dans le prochain épisode

Dans le prochain épisode, je terminerai ma réponse aux questions (A2) et (B2) en présentant la thèse (méta-normative) révisionniste que je propose. Cela m’amènera par la même occasion à fournir une réponse aux questions (A1) et (B1).

En soutenant la théorie de l’erreur associée à une thèse révisionniste, on pourrait me faire l’objection suivante : si les raisons d’agir (pratiques) et de croire (épistémiques) n’existent pas, je ne peux ni donner de raison de croire que les raisons n’existent pas, ni donner de raison de faire le choix de la conception révisionniste que je propose. Mais quand je dis qu’il y a des raisons d’adhérer à la théorie de l’erreur et qu’il y a des raisons d’adopter la conception révisionniste que je propose, j’emploie déjà une autre sémantique, à savoir celle de la conception révisionniste que je propose et que je vais maintenant présenter.

- Est non-naturel ce qui n’est pas accessible par l’expérience ordinaire ou les sciences empiriques. ↩︎

- J. L. Mackie, Ethics: Inventing Right and Wrong, 1977. ↩︎

- Bart Streumer, Unbelievable Errors: An Error Theory About All Normative Judgements, OUP 2017. ↩︎

- Une thèse ontologique se prononce sur l’existence d’une entité. Quand on se demande si une chose existe, ou plus largement quelles sont les entités qui font partie du catalogue de l’univers, on se pose une question ontologique. Ainsi, de nombreux problèmes philosophiques combinent une question sémantique (ou conceptuelle) et ontologique. Par exemple, dans le débat sur le libre arbitre, on se demande ce qu’on entend par libre arbitre (est-il compatible avec le déterminisme ?), puis on se demande si cela existe ou non. ↩︎

- Quand je dis que « tous les énoncés sur les valeurs et les raisons sont faux », il faut entendre : toutes les attributions positives de valeur ou de raison, telles qu’on les formule ordinairement (« X est bon », « il faut faire Y », « il y a une raison de croire que Z », etc.), sont fausses. Certains énoncés négatifs ou méta-discursifs peuvent encore être vrais. Par exemple : « il n’existe pas de raisons morales objectives » ou « nos jugements moraux prétendent décrire des faits normatifs objectifs » ne sont pas automatiquement rendus faux par la théorie de l’erreur. ↩︎

- Jonas Olson, Moral Error Theory: History, Critique, Defence, OUP 2014. ↩︎

- François Jaquet et Hichem Naar, Qui peut sauver la morale ?,Paris, Eliott, 2024. ↩︎

- Richard Garner et Richard Joyce (dir.), The End of Morality: Taking Moral Abolitionism Seriously, New York, Routledge, 2019. ↩︎

- Jaquet, François & Naar, Hichem (2016). « Moral Beliefs for the Error Theorist? », Ethical Theory and Moral Practice, 19(1), p. 193-207. ↩︎

- Richard Joyce, « Moral Fictionalism », in Mark Eli Kalderon (dir.), Fictionalism in Metaphysics, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 287-313. ↩︎

Référence de l’image : Edvard Munch, Melancholy (Melankoli), 1900–1901, huile sur toile, 110,5 × 126 cm, Munchmuseet, Oslo, inv. MM.M.00012. Domaine public (PD-Art). Source : Wikimedia Commons ; fiche œuvre : MUNCH.