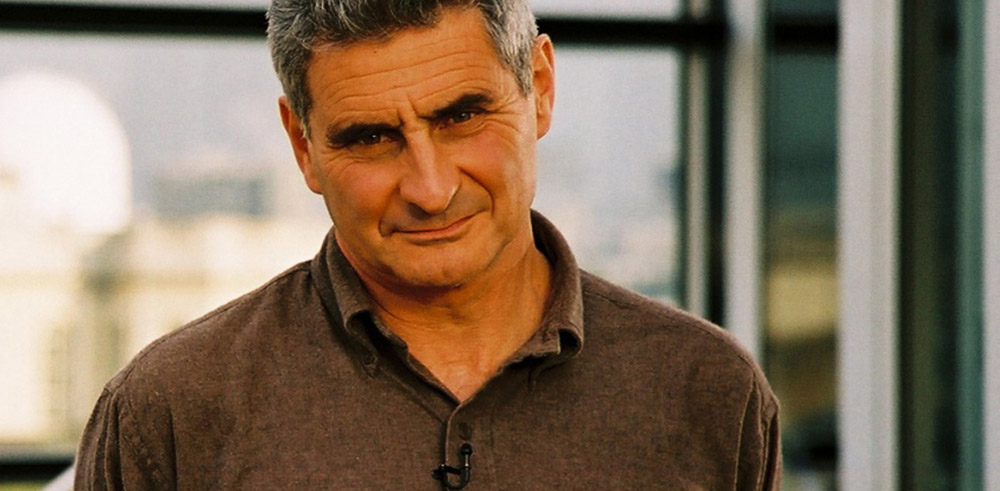

Jean-Christophe Victor, célèbre présentateur du Dessous des Cartes, sur Arte, est mort le 28 décembre 2016 des suites d’une crise cardiaque. Fils de l’explorateur polaire Paul-Émile Victor et de la productrice de télévision Éliane Decrais, celui qui dirigeait avec sa femme Virginie Raisson le LEPAC (Laboratoire d’études prospectives et d’analyses cartographiques, indépendant) a éduqué à la géopolitique à partir des cartes toute une génération de francophones. Il a fourni un grand nombre de matériaux pédagogiques critiques. Titouan Girod, qui fait son stage de Licence 3 Géographie au CORTECS, rend hommage au monsieur.

Jean-Christophe Victor, célèbre présentateur du Dessous des Cartes, sur Arte, est mort le 28 décembre 2016 des suites d’une crise cardiaque. Fils de l’explorateur polaire Paul-Émile Victor et de la productrice de télévision Éliane Decrais, celui qui dirigeait avec sa femme Virginie Raisson le LEPAC (Laboratoire d’études prospectives et d’analyses cartographiques, indépendant) a éduqué à la géopolitique à partir des cartes toute une génération de francophones. Il a fourni un grand nombre de matériaux pédagogiques critiques. Titouan Girod, qui fait son stage de Licence 3 Géographie au CORTECS, rend hommage au monsieur.

Diplômé en chinois de l’École des langues orientales et diplômé d’étude en sciences politiques, J-C. Victor devient docteur en ethnologie et réalise pour les besoins de sa thèse un voyage d’un an dans un village reculé du Népal. Ses choix d’étude révèlent son intérêt pour le continent asiatique, et lui permette une grande interdisciplinarité que l’on retrouvera beaucoup dans ses émissions du Dessous des Cartes.

Diplômé en chinois de l’École des langues orientales et diplômé d’étude en sciences politiques, J-C. Victor devient docteur en ethnologie et réalise pour les besoins de sa thèse un voyage d’un an dans un village reculé du Népal. Ses choix d’étude révèlent son intérêt pour le continent asiatique, et lui permette une grande interdisciplinarité que l’on retrouvera beaucoup dans ses émissions du Dessous des Cartes.

Il commence sa carrière en travaillant pour le Ministère des affaires étrangères, avec lequel il est envoyé en Afghanistan. C’est à cette époque qu’il co-fonde l’Organisation non gouvernementale Action Contre la Faim, avec laquelle il partira en mission dans des pays comme le Pakistan ou l’Afghanistan.

Mais Jean-Christophe Victor, c’est aussi et surtout une vie dévouée à la recherche et à la pédagogie dans une interdisciplinarité mêlant sciences politiques, géographie, histoire, cartographie, ethnologie, économie… De fait, il fonde en 1991 le laboratoire d’études prospectives et d’analyses cartographiques avec Virginie Raisson, sa compagne. Ce laboratoire de recherche privé et indépendant sera pendant 25 ans à l’origine des analyses du Dessous des Cartes. Ses recherches servent des structures publiques, mais également, à notre grande surprise, des entreprises privés1. Bien que s’agissant d’un laboratoire privé ne dispensant pas d’enseignement, les recherches du Lépac étaient largement réutilisées et transmises par la télévision, notamment Arte. Cette mission de transmission et de pédagogie, c’est Jean-Christophe Victor qui l’assurait grâce à son premier rôle dans l’émission hebdomadaire. Il partageait alors ses recherches et celles du Lépac à des milliers de téléspectateurs comme un professeur à ses étudiants.

L’émission, en elle-même possédait un certain nombre de qualités dans sa réalisation : simple mais pas simpliste, courte, Victor savait être synthétique, permettant de retenir plus facilement l’attention. Par sa pluridisciplinarité, l’émission permettait de comprendre à la fois les grosses machines étatiques ou entrepreneuriales et les aspirations, besoins ou vécus des groupes humains étudiés. Victor avait une vision critique de la cartographie jusque dans la projection utilisée (il préférait par exemple la projection de Gall-Peters, respectant les surfaces au détriment des angles à celle utilisée classiquement dite de Mercator, qui rétrécit l’Afrique et amplifie les pays tempérés), et se méfiait des arrangements des grands cartographes propriétaires du web comme Google Maps. Enfin, il a toujours refusé d’inscrire son émission dans le buzz et le court-termisme, et a toujours adopté un temps long, temps de la réflexion, ne se laissant jamais imposer ses sujets par les événements médiatiques.

Les émissions (répartis en 26 saisons d’un épisode hebdomadaire) traitaient de situations politiques, économiques, sociales, géopolitiques dans tous les continents, résumant parfois les causes et conséquences d’un conflit, ou la situation d’un pays. Elles traitaient parfois aussi de problèmes internationaux voire mondiaux, ou encore portaient un regard critique sur la cartographie elle-même.

Le format de l’émission – c’est-à-dire une personne seule face à une caméra, utilisant des images apparaissant à l’écran, dans un temps court – a été précurseur et fait aujourd’hui le succès de nombreux vidéastes proposant souvent des émissions de vulgarisations sur Internet.

La fascination de Victor pour le monde polaire – probablement un atavisme familial – et sa conscience des dangers du réchauffement climatique l’ont porté travailler à la création d’un musée sur le monde polaire, l’Espace des Mondes Polaires, qui sera malheureusement inauguré sans lui en février 2017.

Nous ne savons pas si Victor et le LEPAC ont soutenu Open Street Map, projet de base de données géographiques libre du monde, mais en tout cas Victor salue très largement son utilité, notamment la réactivité de ses contributeurs lors d’événements tels que des catastrophes naturels par exemple : il prend d’ailleurs comme exemple son rôle crucial après le séisme à Haïti en 2012. Il souligne aussi le fait que leurs données puissent être réutilisées par tou-tes car libres de droit. Il traite de tout cela dans le Dessous des Cartes sur la Cartographie 2.0 (voir plus bas).

Merci pour l’œuvre, Jean-Christophe Victor. Reposez sous vos cartes en paix !

Titouan Girod, Richard Monvoisin

Rien de tel que de juger sur pièces. Pour vous donner ou redonner le virus du Dessous des cartes, nous vous recommandons (avec plusieurs liens) :

- Révolution cartographique ? Sur les travers de Google Maps (ici ou là)

- Des Frontières qui se re-ferment ? Sur les murs aux frontières dans le monde (ici, là ou encore là)

- L’Afrique dans le maintien de la paix, un épisode qui permet une approche synthétique de la question de la gestion de la paix en Afrique (ici ou là)

- Des nouvelles de l’Antarctique (ici ou là)

- Cartographie 2.0, épisode sur les nouveaux fournisseurs cartographiques du web libre (Open Street Map) ou propriétaire (Google Maps) (ici ou là).

Dans l’extrait d’une entrevue réalisée la veille de sa mort sur France Culture, il souligne avec plaisir le partenariat entre l’IGN (Institut de Géographie National) et Open Street Map. Nous reproduisons l’émission ici.

Retranscription :

Vous maintenez : « Google Maps ment » ?

Bien sûr que je maintiens. Le problème, c’est qu’il n’y a pas suffisamment de personnes qui le savent ! Ce qui est intéressant, le point de départ de notre micro-recherche au Lépac était que Google Maps est de plus en plus utilisé comme référence. Et s’il y a référence, on compare. Et on s’est aperçu que les tracés frontaliers des États sont adaptés à l’État commanditaire. C’est une vraie malhonnêteté intellectuelle, politique, cartographique et diplomatique. Mais nous ne sommes pas les premiers, d’autres chercheurs américains2 et français, Jérôme Staub notamment, s’en étaient aussi aperçus.

Et de quand date ceci ?

Depuis le début ! C’est-à-dire que si Google veut conquérir le marché chinois, ce qui n’est pas encore fait, il ne peut pas montrer les frontières du pays qui ne correspondent pas à la vision nationale. La vision nationale pour la zone du Cachemire par exemple, pour laquelle s’affrontent déjà l’Inde et le Pakistan. Donc Google Maps va s’adapter à ce que souhaite le régime, le récit chinois et cela ne se conforme pas aux accords internationaux signés par la Chine dans le cadre de négociations aux Nations unies. Si Google Maps applique la carte des Nations unies au litige frontalier entre le Japon et la Chine, Google n’aura pas accès au marché chinois !

Vous avez eu une réaction de Google ?

Non. Mais peu importe : il suffit de regarder les tracés frontaliers, ce qui est signé, pas signé, et de comparer. Si vous comparez par exemple les cartes proposées par la Chine avec les cartes proposées par le Japon, ce ne sont pas les mêmes frontières maritimes. Si vous êtes à Moscou et que vous regardez Google Maps, vous voyez que la Crimée est russe. Maintenant, si vous êtes à Bruxelles, dans l’Union européenne, ou à Kiev, vous voyez qu’elle n’est pas russe. Donc, si la direction de Google s’y oppose, elle n’a pas le marché ! Le marché ukrainien ce n’est pas très grave. Mais le marché russe et surtout le marché chinois, indien ou autres, c’est plus important. Google fait passer le marché avant la réalité cartographique et géopolitique.

La référence, ce sont les cartes des Nations unies ?

Oui, dans la mesure où vous avez 198 États qui ont estimé que c’était le moins mauvais outil pour se retrouver, négocier et pour résoudre un litige. Et donc les Nations unies publient depuis 1946 des cartes qui font référence. Or, le problème est que Google Maps, qui est un bel outil, franchement – non seulement c’est beau, mais en gros c’est utile – Google Maps devient une référence parce que c’est d’un accès évidemment beaucoup plus facile que les cartes des Nations unies. C’est logique. Le problème, c’est que c’est faux ! Et cela peut entraîner des problèmes, qui ne sont pas négligeables. Pour le Sahara occidental par exemple. Un pays seulement le reconnaît comme étant marocain, c’est le Maroc. Et donc, ce qui est produit comme carte par Google pour le Maroc, c’est évidemment l’intégration du Sahara occidental à l’état marocain. Mais ailleurs, non.

Si Google Maps n’avait pas ce succès numérique – nous, nous l’utilisons aussi – ce ne serait pas bien grave. Sauf que là, c’est un substitut aux outils juridiques internationaux.

Google fait donc fi des Nations unies ? Bafoue la géopolitique, la carte du monde telle qu’elle est ?

Ils ne bafouent rien du tout, ils s’en foutent ! Leur problème est d’accéder à des marchés. Et ils y arrivent très très bien. Donc, oui, ils font fi des Nations unies. Il y a des pays qui n’ont pas de problèmes : de vieux États comme la France, l’Espagne, le Royaume-Uni, il n’y a pas de litiges, donc en gros, on a les mêmes frontières. Mais en revanche, ce n’est pas vrai pour la Russie, l’Inde, la Chine, etc. Peut-on employer le terme « bafouer » ? C’est un terme moral. Je ne me place pas sur ce plan-là. Je dis simplement attention, cela ne peut pas servir de référence, parce que cela ne fait qu’affaiblir les outils juridiques internationaux qui à mon avis ont plutôt besoin d’être renforcés. Vous savez, une frontière est une chose éminemment sensible ! Que l’on ne négocie pas mètre par mètre, mais centimètre par centimètre ! Et il faut des cartes pour cela. C’est très important pour chaque État. Les tensions géopolitiques actuelles, qui sont nombreuses, et celles à venir, méritent que l’on ait des outils cartographiques, des outils de lecture identiques. Avoir la même partition.

On atteint alors un point critique et Google a trop de pouvoir par ses cartes ?

Je ne sais pas si l’on atteint un point critique. Point critique, c’est un peu radical. Je dis simplement : ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas prendre pour…, pour des cons quoi ! Parce que là, ce sont des outils qui sont extrêmement sensibles.

Et ne pas se laisser berner veut dire utiliser quoi ?

L’alternative, ce sont les cartes des Nations unies et d’autres. Nous prenons comme références les cartes du quai d’Orsay, du ministère des Affaires étrangères. Et on s’en sert quand il y a litige pour voir ce que dit la France. On s’appuie là-dessus. Là, on a un outil de référence. Mais sinon, l’alternative, le problème est qu’il n’y en a pas ! En posant la question, vous démontrez même la faiblesse du raisonnement. Mais cela dit, cela dépend du niveau de recherche : on a peut-être pas tous besoin en regardant Google Maps de savoir l’endroit où se place le tracé frontalier entre l’Inde et la Chine au niveau du Cachemire.

Le partenariat entre l’IGN (Institut géographique national) et Open Street Map vous semble dérisoire face à cela ?

Franchement, non. Parce que l’IGN est une grosse machine, une grosse institution, extrêmement fiable, d’une part. Et d’autre part, la technique d’OpenStreetMap finalement est plus réactive que les outils ou même les agents de l’IGN sur le terrain. Donc, une alliance de ce type-là me semble très intéressante. Vous savez, au moment des séismes par exemple, plein de gens sur le terrain, souvent des humanitaires, qui manient très bien l’outil numérique et OpenStreetMap, fournissent énormément d’informations cartographiques. Ne serait-ce que de dire une journée après le séisme qu’un pont est écroulé, c’est très très précieux. Je ne sais pas si cela amoindrit la gravité du problème que je soulève, mais cela ne peut aller que dans le bon sens en tout cas.

Le quai d’Orsay ou le ministère de la Défense se préoccupent de cette maîtrise de Google ?

Je ne sais pas, mais sûrement. Quand vous êtes dans des « zones molles », comme au Mali par exemple, on ne peut pas trop jouer avec les frontières. En plus, elles sont compliquées par le nomadisme. Ce n’est pas le moment d’avoir les frontières troubles. C’est une question, dirais-je vulgairement, jouissive intellectuellement, et importante politiquement.