Cet exercice faisait partie de l’examen de l’UE Zététique & autodéfense intellectuelle, niveau Licence, posé par Richard Monvoisin en mai 2014 à l’Université de Grenoble.

Cet exercice faisait partie de l’examen de l’UE Zététique & autodéfense intellectuelle, niveau Licence, posé par Richard Monvoisin en mai 2014 à l’Université de Grenoble.

[toc]

Consignes

Voici un extrait du journal télévisé de France 2 du 11 juin 2010 : « Igor et Grishka Bogdanoff au CERN ». Faites l’analyse la plus approfondie possible.

-

de la mise en scène

-

de la rhétorique

-

des biais de raisonnement.

Extrait vidéo

http://www.youtube.com/watch?v=A-w-Z_PR33o

Retranscription

Dieu, le Big Bang et la science. Voilà peut être un thème qui pourrait alimenter les épreuves de philosophie aujourd’hui encore. En tout cas les astrophysiciens poursuivent toujours leurs recherches, concernant la création de l’univers, des recherches qui s’effectuent entre autres, dans les laboratoires du CERN, à Genève. Frédéric Montel, Emmanuel Morel.

« Il était une fois il y a 13 milliards 700 millions d’années, le Big Bang. Parti d’un point minuscule, une énergie folle explose, l’univers est né. Aujourd’hui des satellites comme celui-ci baptisé Planck, traque les dernières traces de cette incroyable explosion. Sur Terre aussi, les scientifiques cherchent à comprendre et à reproduire ce Big bang. En suisse, dans un tunnel souterrain des protons, un composant des atomes, sont projetés à une vitesse prodigieuse, 300 000 km à la seconde jusqu’à la collision. Toutes ces recherches passionnent les frères Bogdanoff, habitués aux discussions pointues.

« Ce qui est fascinant, Albert, c’est que ces énergies dont on parle sont extrêmement élevées, elles sont de l’ordre de 7 Téra-eV ».

Igor et Grishka l’affirment, notre monde est régi par un ensemble de lois extrêmement précises. Exemple, la vitesse de la lumière, 299 792 km et 458 m par seconde, pas un de plus ou de moins. Autre exemple, les marguerites : vous n’en trouverez aucune qui possède 16 pétales.

« Pour nous, l’univers n’est absolument pas né par hasard, quand on constate toutes ces constantes, quand on constate que ces grandeurs quantifiées, chiffrées, précises, complètement ajustées, qu’elles sont là, et que si elles avaient été détraquées ici et là à la 20ème décimale, ou au centième rang, un chiffre à la place d’un autre, l’univers serait resté chaotique ».

Les frères Bogdanoff y voient la main d’un créateur, pourquoi pas Dieu. Une thèse audacieuse réfutée par une partie de la communauté scientifique L’arbitrage viendra peut être de l’espace. Le satellite Planck doit livrer de nouvelles images du Big bang. On en saura alors un peu plus sur la création du monde ».

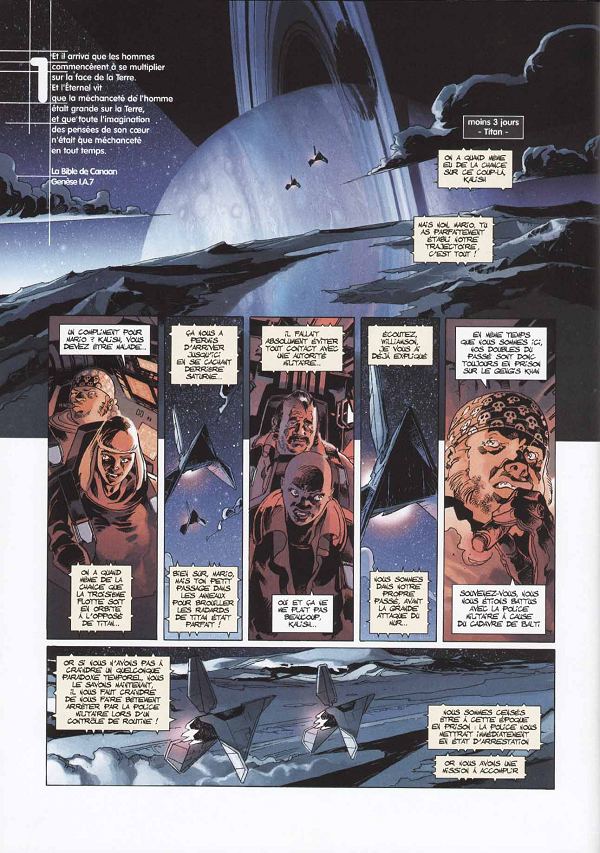

Laboratoire Genetiks. Au fil des pages et de ses cauchemars se dévoile le projet de la privatisation du génome humain et un monde où le corps prend la valeur de pièces détachées, ce qui n’est pas sans rappeler celui de Vanilla Sky (film de Cameron Crowe, 2001) ou de Matrix (film de Larry et Andy Wachowsky, 1999). A une époque où la brevetabilité du vivant devient possible, la lecture de Genetiks est un signal d’alarme.

Laboratoire Genetiks. Au fil des pages et de ses cauchemars se dévoile le projet de la privatisation du génome humain et un monde où le corps prend la valeur de pièces détachées, ce qui n’est pas sans rappeler celui de Vanilla Sky (film de Cameron Crowe, 2001) ou de Matrix (film de Larry et Andy Wachowsky, 1999). A une époque où la brevetabilité du vivant devient possible, la lecture de Genetiks est un signal d’alarme.

L’histoire…

L’histoire…

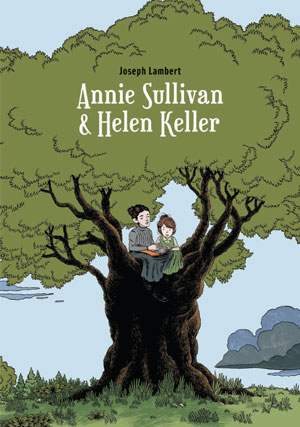

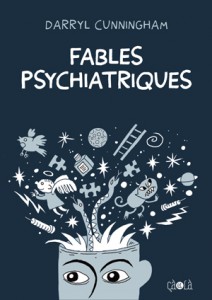

Titre original : scientific tales

Titre original : scientific tales

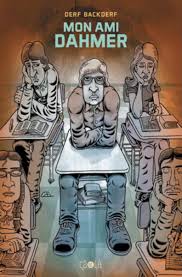

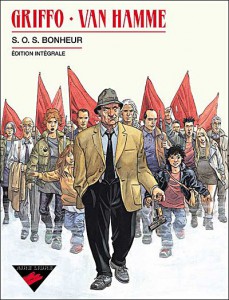

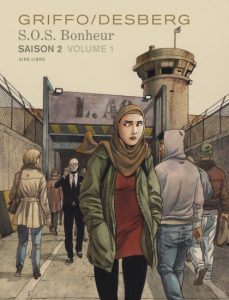

à l’issue de SOS Bonheur n’est pas un lendemain qui chante. Trente ans après, les dérives dystopiques de notre société anticipées dans la trilogie initiale (SOS Bonheur de Griffo et Van Hamme) se poursuivent, autour de la marchandisation de l’humain et du déni de l’histoire, au nom d’un « bonheur » marchand où la « prévention » fait figure de nouveau tyran et justifie l’exclusion sociale. Un petit regret par rapport à la première saison : l’absence de titre des différents chapitres et d’extraits de la communication institutionnelle, qui permettaient de souligner davantage l’influence d’un discours dominant sur le cadrage des expériences individuelles et collectives.

à l’issue de SOS Bonheur n’est pas un lendemain qui chante. Trente ans après, les dérives dystopiques de notre société anticipées dans la trilogie initiale (SOS Bonheur de Griffo et Van Hamme) se poursuivent, autour de la marchandisation de l’humain et du déni de l’histoire, au nom d’un « bonheur » marchand où la « prévention » fait figure de nouveau tyran et justifie l’exclusion sociale. Un petit regret par rapport à la première saison : l’absence de titre des différents chapitres et d’extraits de la communication institutionnelle, qui permettaient de souligner davantage l’influence d’un discours dominant sur le cadrage des expériences individuelles et collectives.

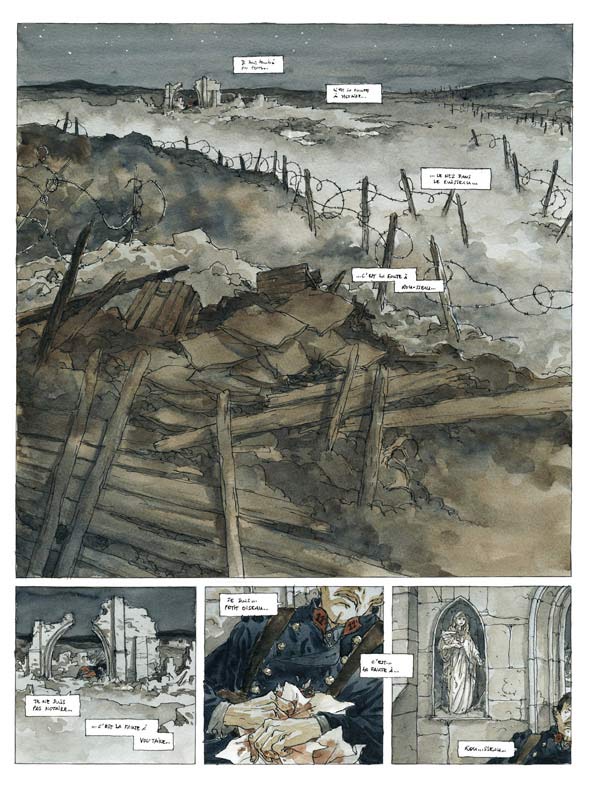

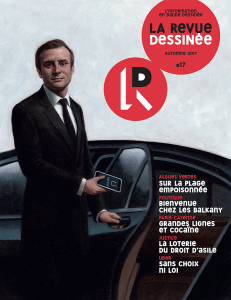

en appui sur des enquêtes et reportages journalistiques. Le projet éditorial est généraliste, passant au fil des numéros de la science politique et de l’éducation au sport, en passant par la médecine et l’économie ou encore la justice (les rubriques variant d’un numéro à l’autre). L’usage de la bande-dessinée se prête particulièrement bien au documentaire, avec par exemple, dans le numéro 16 (été 2017), la présentation d’une approche alternative de la relation enseignants-élèves dans une école ciblant des élèves dits « décrocheurs ». Il est aussi bien adapté au partage synthétique d’analyses, comme le montre dans le même numéro l’article consacré à l’imaginaire de la guerre, dont la mise en perspective historique et en images permet de questionner ce que recouvre aujourd’hui la référence à la guerre, convoquée aussi bien dans le champ politique que dans le champ économique ou encore social.

en appui sur des enquêtes et reportages journalistiques. Le projet éditorial est généraliste, passant au fil des numéros de la science politique et de l’éducation au sport, en passant par la médecine et l’économie ou encore la justice (les rubriques variant d’un numéro à l’autre). L’usage de la bande-dessinée se prête particulièrement bien au documentaire, avec par exemple, dans le numéro 16 (été 2017), la présentation d’une approche alternative de la relation enseignants-élèves dans une école ciblant des élèves dits « décrocheurs ». Il est aussi bien adapté au partage synthétique d’analyses, comme le montre dans le même numéro l’article consacré à l’imaginaire de la guerre, dont la mise en perspective historique et en images permet de questionner ce que recouvre aujourd’hui la référence à la guerre, convoquée aussi bien dans le champ politique que dans le champ économique ou encore social.