On trouve dans le Sport et Vie n° 127 de juillet-août 2011 un article de Richard Monvoisin intitulé « Petit cours de zététique accéléré« .

On trouve dans le Sport et Vie n° 127 de juillet-août 2011 un article de Richard Monvoisin intitulé « Petit cours de zététique accéléré« .

Finalement, l’article n’a pas exactement la teinte, ni l’iconographie que je souhaitais. La plupart des erreurs incrustées ont été corrigées sur le fil, après maints allers-retours. Tout je crois – hormis cette satanée photo sexiste qui n’illustre en rien mon propos. Mais le jeu en valait peut-être la chandelle ? Dois-je accepter de voir mes textes remaniés si c’est la condition pour qu’ils soient lus dans une telle revue, qui détonne dans le milieu de la pratique sportive ? N’hésitez pas à me faire part de votre avis.

J’oubliais : dans le même numéro, Olivier Beaufays signe un très bel article que j’ai eu le privilège de relire et d’annoter avant publication. Il traite de la magnétothérapie. Merci de sa confiance. Et mercis amicaux à Eric Bévillard.

Richard Monvoisin

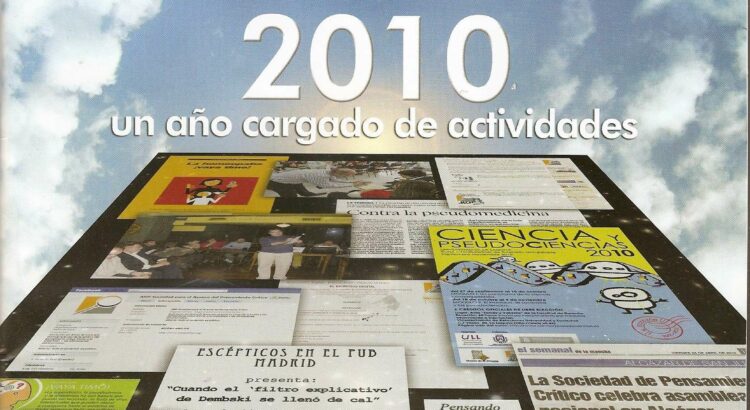

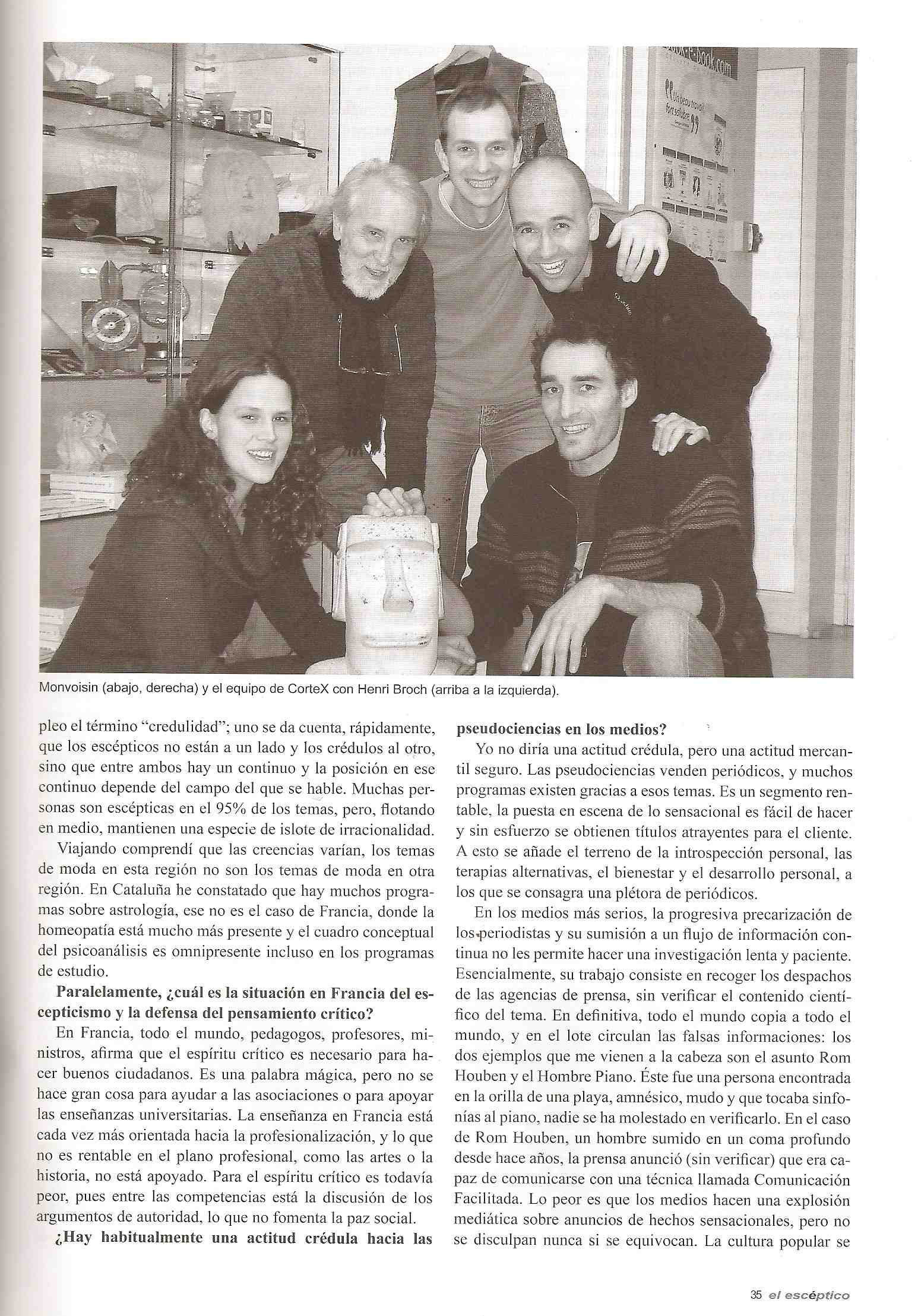

Juan Soler, ami sceptique rencontré lors de mon passage en Catalogne, co-gère le magazine sceptique espagnol

Juan Soler, ami sceptique rencontré lors de mon passage en Catalogne, co-gère le magazine sceptique espagnol  C’est de l’activisme, en quelque sorte, en vue d’un monde où personne n’abuserait du manque d’esprit critique des autres, où personne n’exercerait du pouvoir sur autrui par des manipulations même involontaires autour du paranormal et des pseudo-sciences. Et plutôt que de combattre ceux qui abusent de la faiblesse des autres – ce qui est une stratégie de très court terme – je préfère partager des outils d’autodéfense intellectuelle, avec tout type de public.

C’est de l’activisme, en quelque sorte, en vue d’un monde où personne n’abuserait du manque d’esprit critique des autres, où personne n’exercerait du pouvoir sur autrui par des manipulations même involontaires autour du paranormal et des pseudo-sciences. Et plutôt que de combattre ceux qui abusent de la faiblesse des autres – ce qui est une stratégie de très court terme – je préfère partager des outils d’autodéfense intellectuelle, avec tout type de public.

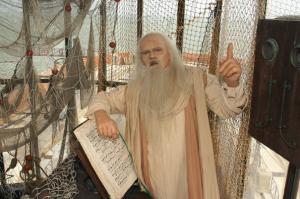

Nous nommons « effet vieux sage de l’antiquité » l’idée qu’une assertion ancienne est forcément vraie puisqu’il est (faussement) notoire que les anciens ont souvent eu raison. C’est non seulement faire fi de tous les anciens qui ont proféré des bêtises (bien plus nombreux que les « sages »), mais encore oublier que les idées ayant fait leur chemin jusqu’à aujourd’hui étaient parfois fortement rejetées de leurs temps — ce qui laisse accroire que l’on choisit le vieux sage qui nous arrange en fonction de la thèse à défendre.

Nous nommons « effet vieux sage de l’antiquité » l’idée qu’une assertion ancienne est forcément vraie puisqu’il est (faussement) notoire que les anciens ont souvent eu raison. C’est non seulement faire fi de tous les anciens qui ont proféré des bêtises (bien plus nombreux que les « sages »), mais encore oublier que les idées ayant fait leur chemin jusqu’à aujourd’hui étaient parfois fortement rejetées de leurs temps — ce qui laisse accroire que l’on choisit le vieux sage qui nous arrange en fonction de la thèse à défendre. d’anciens pour en faire un effet « vieux sage de l’antiquité ». C’est la seule tradition qui importe, au nom de ce que le mot « tradition » aurait quelque chose de consubstantiel avec une certaine authenticité : par opposition aux choses nouvelles qui n’ont pas la patine que donne le temps aux traditions, et ce d’autant plus que l’origine de la tradition est généralement projetée hors du temps (cet argument est appelé chez les anglo-saxons Sacred Cows — vaches sacrées).

d’anciens pour en faire un effet « vieux sage de l’antiquité ». C’est la seule tradition qui importe, au nom de ce que le mot « tradition » aurait quelque chose de consubstantiel avec une certaine authenticité : par opposition aux choses nouvelles qui n’ont pas la patine que donne le temps aux traditions, et ce d’autant plus que l’origine de la tradition est généralement projetée hors du temps (cet argument est appelé chez les anglo-saxons Sacred Cows — vaches sacrées). Vous êtes kiné praticien depuis quelques-temps, et vous souhaitez vous mettre à jour ? Vous rêviez de faire de la recherche ? Vous êtes fatigué-e de voir un mélange de techniques éprouvées et de techniques fantaisistes dans votre profession ? Vous êtes inquiet-es sur l’avenir des trois années de formation initiale ?

Vous êtes kiné praticien depuis quelques-temps, et vous souhaitez vous mettre à jour ? Vous rêviez de faire de la recherche ? Vous êtes fatigué-e de voir un mélange de techniques éprouvées et de techniques fantaisistes dans votre profession ? Vous êtes inquiet-es sur l’avenir des trois années de formation initiale ?

En couverture du fameux mensuel Enfant magazine de janvier 2011 : « L’ostéopathie, ça marche aussi pour les petits »

En couverture du fameux mensuel Enfant magazine de janvier 2011 : « L’ostéopathie, ça marche aussi pour les petits »

chaine LCP le 23 juin 2011 (trouvaille de Christophe Michel, alias Chrismich, de Chambéry, youtuber d

chaine LCP le 23 juin 2011 (trouvaille de Christophe Michel, alias Chrismich, de Chambéry, youtuber d