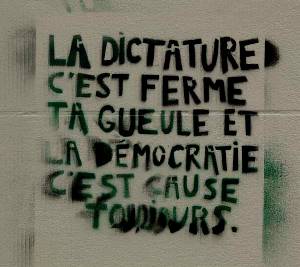

La Traverse, revue du collectif Les Renseignements Généreux, publie une rubrique « Outils d’autodéfense intellectuelle – équipons-nous en rigolant » écrite par Richard Monvoisin.

|

Dans le n°1 (août 2010) que l’on peut télécharger ici, on trouve entre autres choses Le culbuto, l’effet bof et autres ni-ni. L’article lui-même est accessible dans notre Outillage critique. |

|

Dans le n°2 (mars 2011), que l’on peut télécharger là, on peut lire entre plein d’autres choses Effet Pangloss, les dangers du raisonnement à rebours. |

. . . . . . |

En ce début octobre 2012 paraît la revue La Traverse N°3, éditée par les Renseignements Généreux. Vous aviez probablement déjà consulté les numéros précédents et leur stimulant contenu (mis en page par Clara Chambon). Directement en lien avec des problématiques science & critique, on retrouvera

et bien d’autres choses encore à voir ici. |