Impressionné par deux travaux de Master 1 encadrés par des membres du CORTECS, le Conseil national de l’ordre des kinésithérapeutes (CNOMK), a émis deux avis déontologiques sur les pratiques de soins non conventionnelles que sont la fasciathérapie méthode Danis Bois et la microkinésithérapie. En novembre 2013, le CNOMK a commandé un rapport au CORTECS sur le niveau scientifique de la biokinergie : Rapport CORTECS – Biokinergie. Vous en trouverez ci-dessous un résumé.

Impressionné par deux travaux de Master 1 encadrés par des membres du CORTECS, le Conseil national de l’ordre des kinésithérapeutes (CNOMK), a émis deux avis déontologiques sur les pratiques de soins non conventionnelles que sont la fasciathérapie méthode Danis Bois et la microkinésithérapie. En novembre 2013, le CNOMK a commandé un rapport au CORTECS sur le niveau scientifique de la biokinergie : Rapport CORTECS – Biokinergie. Vous en trouverez ci-dessous un résumé.Résumé

La biokinergie est une pratique de soin inventée au début des années 80 par le kinésithérapeute et ostéopathe français Michel Lidoreau. La biokinergie s’inspire principalement de trois domaines thérapeutiques qui sont la médecine traditionnelle chinoise, l’ostéopathie et la masso-kinésithérapie. Elle dispose également d’un concept de base nommé enroulement biokinergétique. Les formations en biokinergie proposées par le CERB (Centre d’Enseignement en Biokinergie) s’adressent essentiellement aux médecins, kinésithérapeutes, ostéopathes, éthiopathes et chirurgiens-dentistes.

L’analyse de la documentation scientifique relative à la biokinergie montre qu’il n’est pas possible de conclure aujourd’hui sur son efficacité thérapeutique. En outre, son concept de base, l’enroulement biokinergétique, est à ce jour dénué de fondement scientifique.

Une évaluation scientifique rigoureuse de la biokinergie, à l’aide d’un protocole expérimental, est selon nous réalisable. Comme spécifié il y a plusieurs années lors de l’encadrement d’un mémoire étudiant, nous restons à disposition des thérapeutes biokinergistes pour les aider à évaluer scientifiquement leur pratique.

Suite à ce rapport, le CNOMK a émis un avis déontologique le 25 juin 2014 sur la biokinergie.

Le CORTECS

site

site

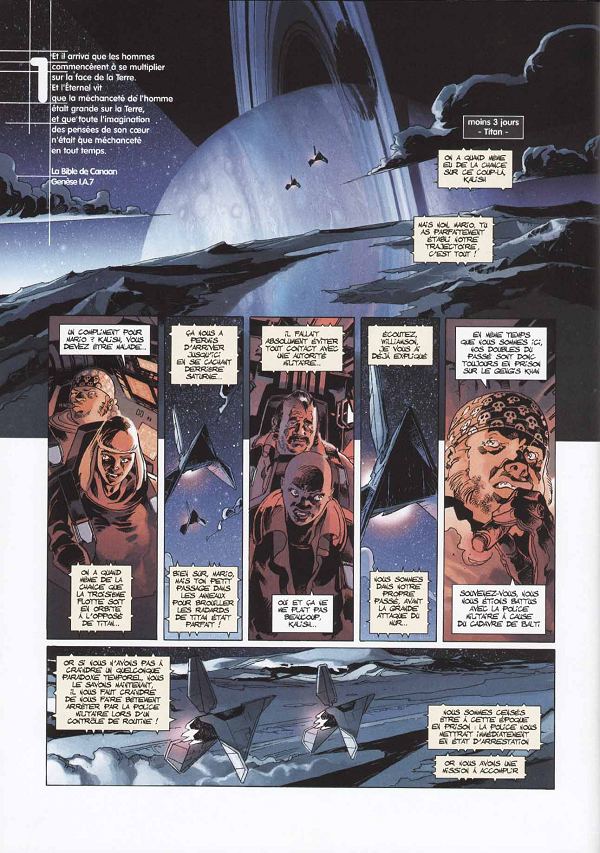

Laboratoire Genetiks. Au fil des pages et de ses cauchemars se dévoile le projet de la privatisation du génome humain et un monde où le corps prend la valeur de pièces détachées, ce qui n’est pas sans rappeler celui de Vanilla Sky (film de Cameron Crowe, 2001) ou de Matrix (film de Larry et Andy Wachowsky, 1999). A une époque où la brevetabilité du vivant devient possible, la lecture de Genetiks est un signal d’alarme.

Laboratoire Genetiks. Au fil des pages et de ses cauchemars se dévoile le projet de la privatisation du génome humain et un monde où le corps prend la valeur de pièces détachées, ce qui n’est pas sans rappeler celui de Vanilla Sky (film de Cameron Crowe, 2001) ou de Matrix (film de Larry et Andy Wachowsky, 1999). A une époque où la brevetabilité du vivant devient possible, la lecture de Genetiks est un signal d’alarme.

L’histoire…

L’histoire…

Titre original : scientific tales

Titre original : scientific tales

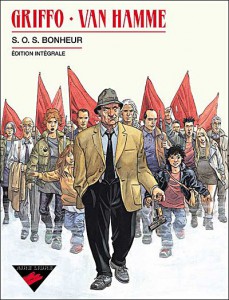

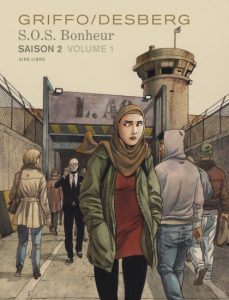

à l’issue de SOS Bonheur n’est pas un lendemain qui chante. Trente ans après, les dérives dystopiques de notre société anticipées dans la trilogie initiale (SOS Bonheur de Griffo et Van Hamme) se poursuivent, autour de la marchandisation de l’humain et du déni de l’histoire, au nom d’un « bonheur » marchand où la « prévention » fait figure de nouveau tyran et justifie l’exclusion sociale. Un petit regret par rapport à la première saison : l’absence de titre des différents chapitres et d’extraits de la communication institutionnelle, qui permettaient de souligner davantage l’influence d’un discours dominant sur le cadrage des expériences individuelles et collectives.

à l’issue de SOS Bonheur n’est pas un lendemain qui chante. Trente ans après, les dérives dystopiques de notre société anticipées dans la trilogie initiale (SOS Bonheur de Griffo et Van Hamme) se poursuivent, autour de la marchandisation de l’humain et du déni de l’histoire, au nom d’un « bonheur » marchand où la « prévention » fait figure de nouveau tyran et justifie l’exclusion sociale. Un petit regret par rapport à la première saison : l’absence de titre des différents chapitres et d’extraits de la communication institutionnelle, qui permettaient de souligner davantage l’influence d’un discours dominant sur le cadrage des expériences individuelles et collectives.

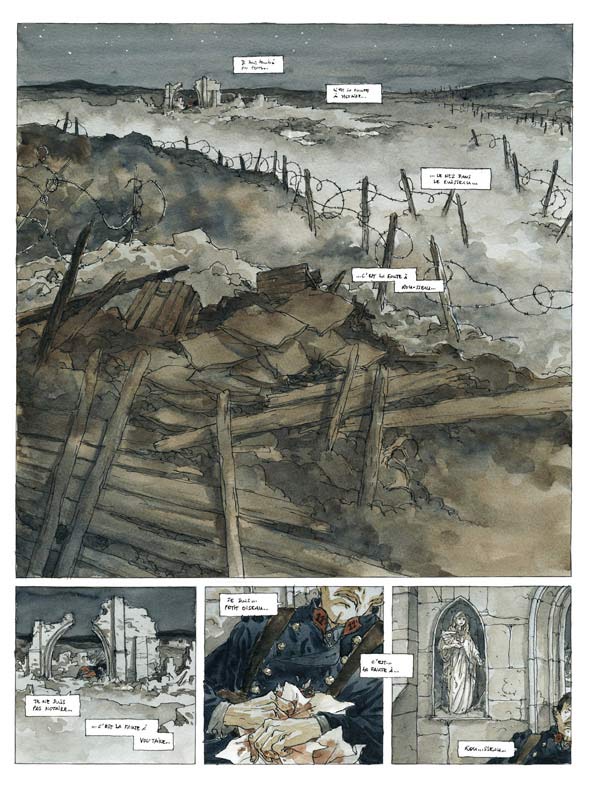

en appui sur des enquêtes et reportages journalistiques. Le projet éditorial est généraliste, passant au fil des numéros de la science politique et de l’éducation au sport, en passant par la médecine et l’économie ou encore la justice (les rubriques variant d’un numéro à l’autre). L’usage de la bande-dessinée se prête particulièrement bien au documentaire, avec par exemple, dans le numéro 16 (été 2017), la présentation d’une approche alternative de la relation enseignants-élèves dans une école ciblant des élèves dits « décrocheurs ». Il est aussi bien adapté au partage synthétique d’analyses, comme le montre dans le même numéro l’article consacré à l’imaginaire de la guerre, dont la mise en perspective historique et en images permet de questionner ce que recouvre aujourd’hui la référence à la guerre, convoquée aussi bien dans le champ politique que dans le champ économique ou encore social.

en appui sur des enquêtes et reportages journalistiques. Le projet éditorial est généraliste, passant au fil des numéros de la science politique et de l’éducation au sport, en passant par la médecine et l’économie ou encore la justice (les rubriques variant d’un numéro à l’autre). L’usage de la bande-dessinée se prête particulièrement bien au documentaire, avec par exemple, dans le numéro 16 (été 2017), la présentation d’une approche alternative de la relation enseignants-élèves dans une école ciblant des élèves dits « décrocheurs ». Il est aussi bien adapté au partage synthétique d’analyses, comme le montre dans le même numéro l’article consacré à l’imaginaire de la guerre, dont la mise en perspective historique et en images permet de questionner ce que recouvre aujourd’hui la référence à la guerre, convoquée aussi bien dans le champ politique que dans le champ économique ou encore social.

« La science a toujours été au centre de débats et elle l’est encore aujourd’hui. Elle a bouleversé notre façon de comprendre l’univers et de nous comprendre nous-mêmes. Néanmoins, dans une bonne partie de la culture intellectuelle, la science est incomprise ou est vue avec suspicion. Elle suscite l’hostilité à la fois de courants religieux « fondamentalistes » et d’une intelligentsia relativiste ou postmoderne.

« La science a toujours été au centre de débats et elle l’est encore aujourd’hui. Elle a bouleversé notre façon de comprendre l’univers et de nous comprendre nous-mêmes. Néanmoins, dans une bonne partie de la culture intellectuelle, la science est incomprise ou est vue avec suspicion. Elle suscite l’hostilité à la fois de courants religieux « fondamentalistes » et d’une intelligentsia relativiste ou postmoderne.

Présentation du livret :

Présentation du livret :

Ludovic Arnaud est enseignant au lycée Doisneau et a assisté à l’atelier

Ludovic Arnaud est enseignant au lycée Doisneau et a assisté à l’atelier