Impressionné par deux travaux de Master 1 encadrés par des membres du CORTECS, le Conseil national de l’ordre des kinésithérapeutes (CNOMK), a émis deux avis déontologiques sur les pratiques de soins non conventionnelles que sont la fasciathérapie méthode Danis Bois et la microkinésithérapie. En novembre 2013, le CNOMK a commandé un rapport au CORTECS sur le niveau scientifique de la biokinergie : Rapport CORTECS – Biokinergie. Vous en trouverez ci-dessous un résumé.

Impressionné par deux travaux de Master 1 encadrés par des membres du CORTECS, le Conseil national de l’ordre des kinésithérapeutes (CNOMK), a émis deux avis déontologiques sur les pratiques de soins non conventionnelles que sont la fasciathérapie méthode Danis Bois et la microkinésithérapie. En novembre 2013, le CNOMK a commandé un rapport au CORTECS sur le niveau scientifique de la biokinergie : Rapport CORTECS – Biokinergie. Vous en trouverez ci-dessous un résumé.Résumé

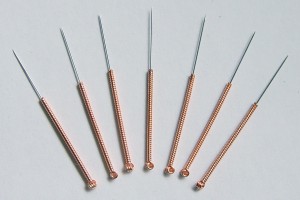

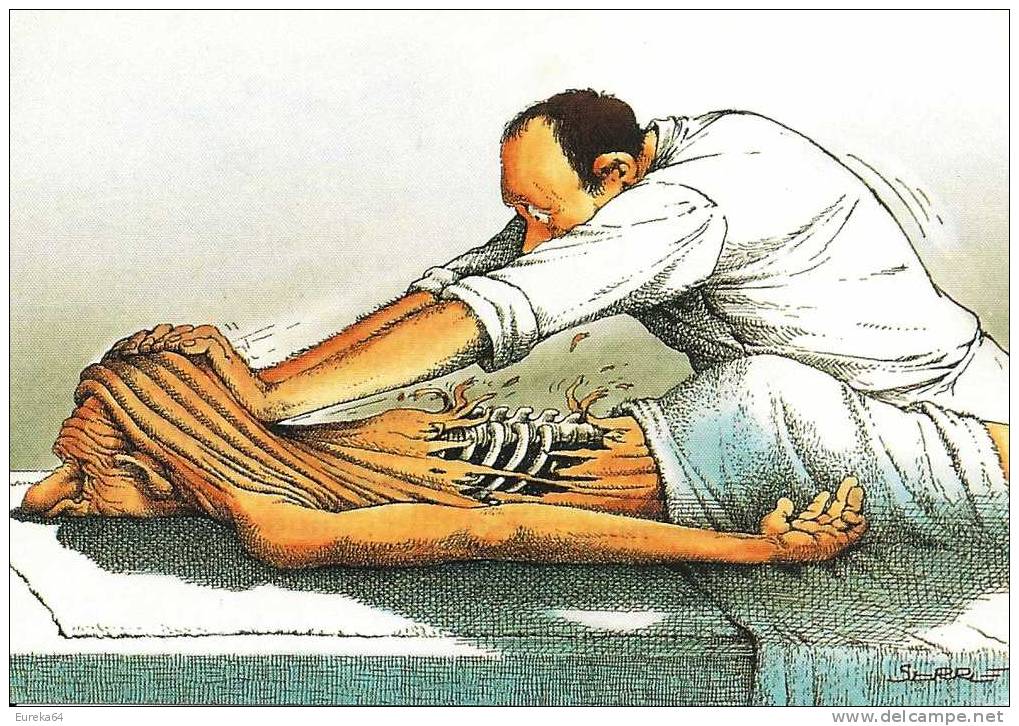

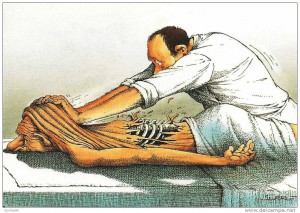

La biokinergie est une pratique de soin inventée au début des années 80 par le kinésithérapeute et ostéopathe français Michel Lidoreau. La biokinergie s’inspire principalement de trois domaines thérapeutiques qui sont la médecine traditionnelle chinoise, l’ostéopathie et la masso-kinésithérapie. Elle dispose également d’un concept de base nommé enroulement biokinergétique. Les formations en biokinergie proposées par le CERB (Centre d’Enseignement en Biokinergie) s’adressent essentiellement aux médecins, kinésithérapeutes, ostéopathes, éthiopathes et chirurgiens-dentistes.

L’analyse de la documentation scientifique relative à la biokinergie montre qu’il n’est pas possible de conclure aujourd’hui sur son efficacité thérapeutique. En outre, son concept de base, l’enroulement biokinergétique, est à ce jour dénué de fondement scientifique.

Une évaluation scientifique rigoureuse de la biokinergie, à l’aide d’un protocole expérimental, est selon nous réalisable. Comme spécifié il y a plusieurs années lors de l’encadrement d’un mémoire étudiant, nous restons à disposition des thérapeutes biokinergistes pour les aider à évaluer scientifiquement leur pratique.

Suite à ce rapport, le CNOMK a émis un avis déontologique le 25 juin 2014 sur la biokinergie.

Le CORTECS

Durant l’été 2014, la mairie de Grenoble a proposé un éventail de pratiques pour la population grenobloise qui ne partait pas en vacances. Dans ces pratiques, un certain nombre, pour ne pas dire la majorité, posent question : concepts, flous, causalités non prouvées, notions thérapeutiques plus ou moins malmenées, et surtout des pratiques très peu laïques. Richard Monvoisin a pris la plume pour informer les élus sur les risques inhérents à ce genre de promotion.

Durant l’été 2014, la mairie de Grenoble a proposé un éventail de pratiques pour la population grenobloise qui ne partait pas en vacances. Dans ces pratiques, un certain nombre, pour ne pas dire la majorité, posent question : concepts, flous, causalités non prouvées, notions thérapeutiques plus ou moins malmenées, et surtout des pratiques très peu laïques. Richard Monvoisin a pris la plume pour informer les élus sur les risques inhérents à ce genre de promotion.