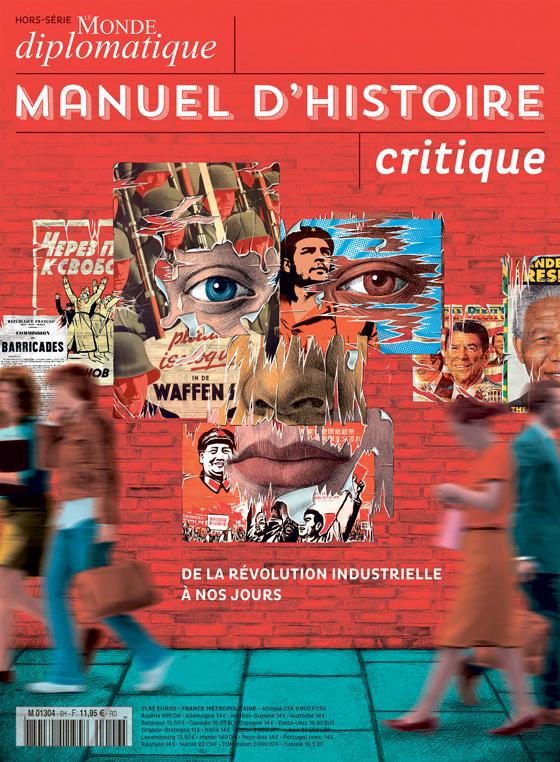

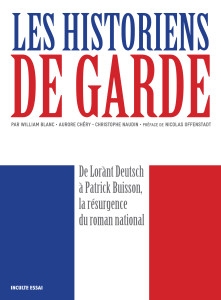

Parution d’outils prometteurs : le manuel d’histoire critique, hors-série du Monde diplomatique, et Les Mondes insurgés, altermanuel d’histoire contemporaine, chez Vuibert ; deux tentatives de sortir des vulgates et autres romans nationaux si chers à Lorànt Deutsch et ses collègues narrateurs.

Nous ne les avons pas encore lu, mais nous les avons commandés*, et avons écouté Benoît Bréville et Laurence de Cock, deux des co-auteurs des ouvrages, lors de l’émission La Fabrique de l’histoire, sur France Culture, le 19 septembre 2014, ici, ou bien ci-dessous.

Télécharger pour se ballado-cultiver

Avec ces ouvrage, le Monde Diplomatique s’attaque aux idées reçues sur le passé (1830-2010).

Présentation :

Les Français se passionnent pour l’histoire. Mais laquelle ? Les médias en proposent une version superficielle et conservatrice, où foisonnent les images d’Epinal et les grands hommes. Dans les manuels scolaires, chiffres, dates et traités défilent comme les noms d’un annuaire.

Le Monde diplomatique a conçu un contre-manuel accessible, critique et exigeant. Une équipe d’universitaires, de journalistes et de professeurs d’histoire-géographie y retrace l’évolution du monde de la révolution industrielle à nos jours : grands événements, transformations sociales, débats intellectuels, découvertes scientifiques…

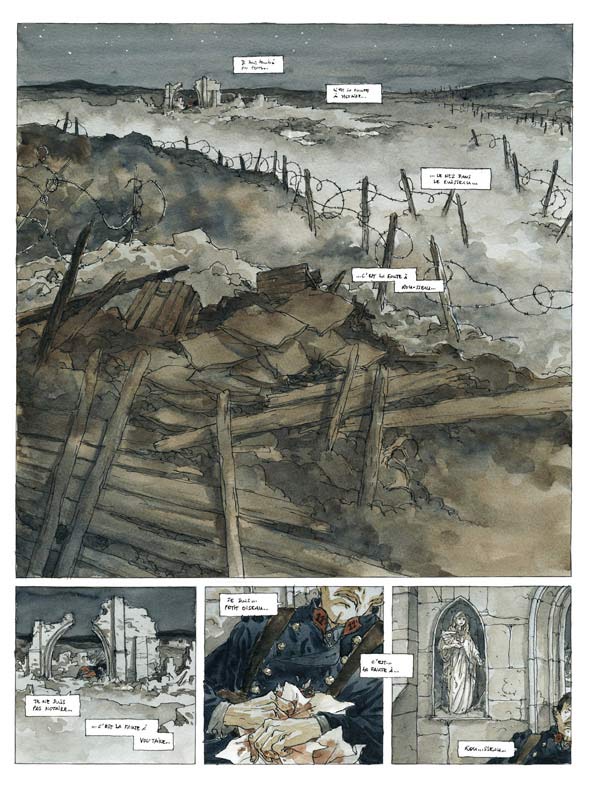

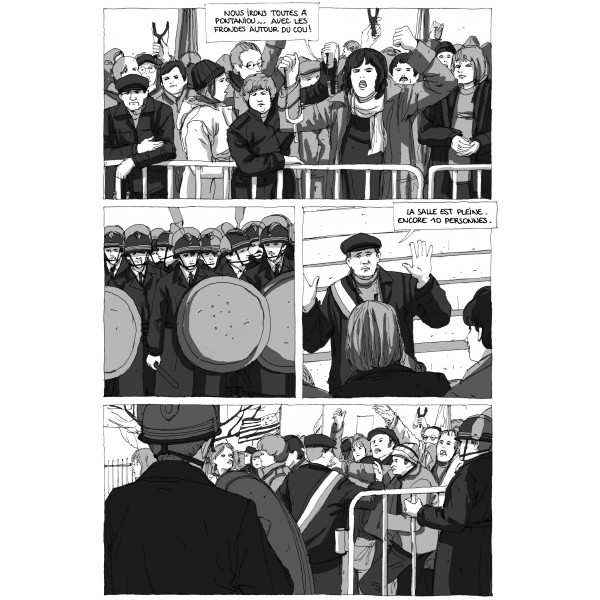

Ce contre-manuel ne se contente pas d’énoncer des faits : il les explique, les compare, les met en perspective. Il souligne les résistances et les jeux d’influence. Le propos s’adosse à une cartographie originale ainsi qu’à une iconographie qui privilégie le travail des artistes plutôt que des images convenues.

Parce que le passé est une construction qui varie suivant les pays et les configurations politiques, Le Monde diplomatique a également sélectionné de nombreux extraits de manuels scolaires étrangers (chinois, algérien, israélien, etc.).

Cet ouvrage s’adresse aux enseignants, aux lycéens, aux étudiants. Et surtout à tous

ceux qui veulent que l’histoire ne soit pas le musée de l’ordre, mais la science du changement.

Pour aller plus loin :

- Benoît Bréville, Pour remettre l’histoire à l’endroit, Monde Diplomatique, septembre 2014.

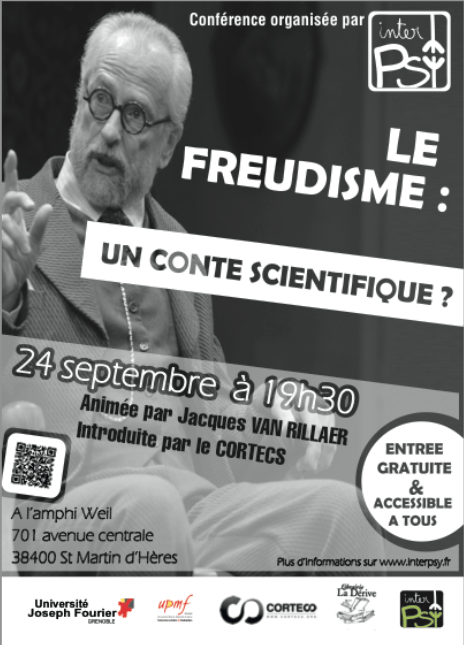

- Guillaume Guidon, Le Métronome de Lorànt Deutsch : un exemple de pseudo-histoire, CORTECS, 2013. Conférence vidéo ici ou là.

* Au jour du 30 septembre 2014, RM a reçu le Manuel critique. Pour l’instant, 20 pages lues, c’est remarquable.

Laboratoire Genetiks. Au fil des pages et de ses cauchemars se dévoile le projet de la privatisation du génome humain et un monde où le corps prend la valeur de pièces détachées, ce qui n’est pas sans rappeler celui de Vanilla Sky (film de Cameron Crowe, 2001) ou de Matrix (film de Larry et Andy Wachowsky, 1999). A une époque où la brevetabilité du vivant devient possible, la lecture de Genetiks est un signal d’alarme.

Laboratoire Genetiks. Au fil des pages et de ses cauchemars se dévoile le projet de la privatisation du génome humain et un monde où le corps prend la valeur de pièces détachées, ce qui n’est pas sans rappeler celui de Vanilla Sky (film de Cameron Crowe, 2001) ou de Matrix (film de Larry et Andy Wachowsky, 1999). A une époque où la brevetabilité du vivant devient possible, la lecture de Genetiks est un signal d’alarme.

L’histoire…

L’histoire…

Titre original : scientific tales

Titre original : scientific tales

à l’issue de SOS Bonheur n’est pas un lendemain qui chante. Trente ans après, les dérives dystopiques de notre société anticipées dans la trilogie initiale (SOS Bonheur de Griffo et Van Hamme) se poursuivent, autour de la marchandisation de l’humain et du déni de l’histoire, au nom d’un « bonheur » marchand où la « prévention » fait figure de nouveau tyran et justifie l’exclusion sociale. Un petit regret par rapport à la première saison : l’absence de titre des différents chapitres et d’extraits de la communication institutionnelle, qui permettaient de souligner davantage l’influence d’un discours dominant sur le cadrage des expériences individuelles et collectives.

à l’issue de SOS Bonheur n’est pas un lendemain qui chante. Trente ans après, les dérives dystopiques de notre société anticipées dans la trilogie initiale (SOS Bonheur de Griffo et Van Hamme) se poursuivent, autour de la marchandisation de l’humain et du déni de l’histoire, au nom d’un « bonheur » marchand où la « prévention » fait figure de nouveau tyran et justifie l’exclusion sociale. Un petit regret par rapport à la première saison : l’absence de titre des différents chapitres et d’extraits de la communication institutionnelle, qui permettaient de souligner davantage l’influence d’un discours dominant sur le cadrage des expériences individuelles et collectives.

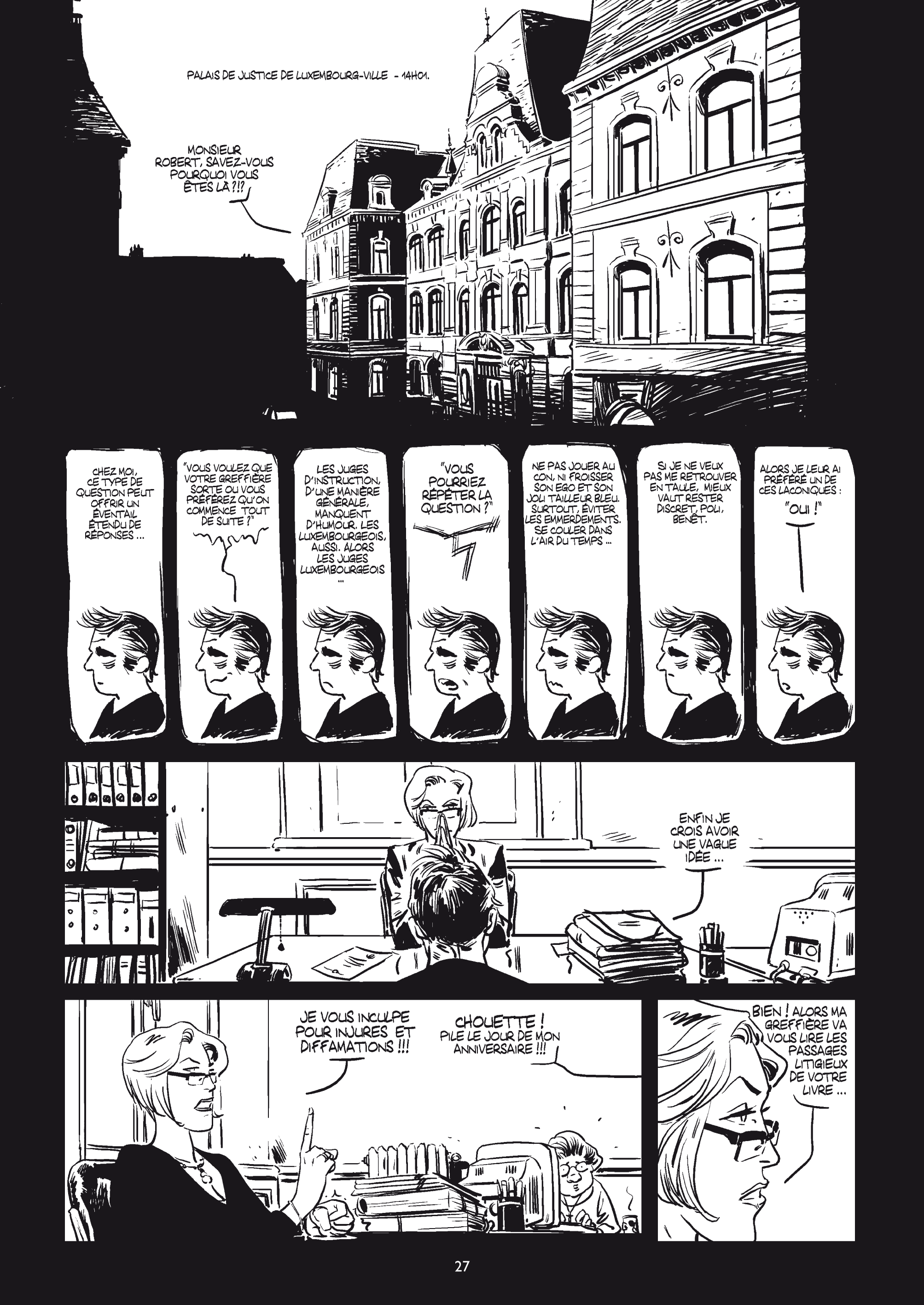

en appui sur des enquêtes et reportages journalistiques. Le projet éditorial est généraliste, passant au fil des numéros de la science politique et de l’éducation au sport, en passant par la médecine et l’économie ou encore la justice (les rubriques variant d’un numéro à l’autre). L’usage de la bande-dessinée se prête particulièrement bien au documentaire, avec par exemple, dans le numéro 16 (été 2017), la présentation d’une approche alternative de la relation enseignants-élèves dans une école ciblant des élèves dits « décrocheurs ». Il est aussi bien adapté au partage synthétique d’analyses, comme le montre dans le même numéro l’article consacré à l’imaginaire de la guerre, dont la mise en perspective historique et en images permet de questionner ce que recouvre aujourd’hui la référence à la guerre, convoquée aussi bien dans le champ politique que dans le champ économique ou encore social.

en appui sur des enquêtes et reportages journalistiques. Le projet éditorial est généraliste, passant au fil des numéros de la science politique et de l’éducation au sport, en passant par la médecine et l’économie ou encore la justice (les rubriques variant d’un numéro à l’autre). L’usage de la bande-dessinée se prête particulièrement bien au documentaire, avec par exemple, dans le numéro 16 (été 2017), la présentation d’une approche alternative de la relation enseignants-élèves dans une école ciblant des élèves dits « décrocheurs ». Il est aussi bien adapté au partage synthétique d’analyses, comme le montre dans le même numéro l’article consacré à l’imaginaire de la guerre, dont la mise en perspective historique et en images permet de questionner ce que recouvre aujourd’hui la référence à la guerre, convoquée aussi bien dans le champ politique que dans le champ économique ou encore social.

et novembre 2006)

et novembre 2006) Mon histoire des femmes, Éditions du Seuil, Paris, 2006, 251 p., que

Mon histoire des femmes, Éditions du Seuil, Paris, 2006, 251 p., que  Georges Duby et Michelle Perrot (dir.), Histoire des femmes en Occident, Plon, Paris, 1990-1991 (5 volumes).

Georges Duby et Michelle Perrot (dir.), Histoire des femmes en Occident, Plon, Paris, 1990-1991 (5 volumes). Voici une histoire pratiquement oubliée, narrée par la journaliste et romancière Kénizé Mourad dans l’émission de Stéphanie Duncan

Voici une histoire pratiquement oubliée, narrée par la journaliste et romancière Kénizé Mourad dans l’émission de Stéphanie Duncan

Documentaire d’Inès Leraud, en deux parties sur la vie d’

Documentaire d’Inès Leraud, en deux parties sur la vie d’

Nous nommons « effet vieux sage de l’antiquité » l’idée qu’une assertion ancienne est forcément vraie puisqu’il est (faussement) notoire que les anciens ont souvent eu raison. C’est non seulement faire fi de tous les anciens qui ont proféré des bêtises (bien plus nombreux que les « sages »), mais encore oublier que les idées ayant fait leur chemin jusqu’à aujourd’hui étaient parfois fortement rejetées de leurs temps — ce qui laisse accroire que l’on choisit le vieux sage qui nous arrange en fonction de la thèse à défendre.

Nous nommons « effet vieux sage de l’antiquité » l’idée qu’une assertion ancienne est forcément vraie puisqu’il est (faussement) notoire que les anciens ont souvent eu raison. C’est non seulement faire fi de tous les anciens qui ont proféré des bêtises (bien plus nombreux que les « sages »), mais encore oublier que les idées ayant fait leur chemin jusqu’à aujourd’hui étaient parfois fortement rejetées de leurs temps — ce qui laisse accroire que l’on choisit le vieux sage qui nous arrange en fonction de la thèse à défendre. d’anciens pour en faire un effet « vieux sage de l’antiquité ». C’est la seule tradition qui importe, au nom de ce que le mot « tradition » aurait quelque chose de consubstantiel avec une certaine authenticité : par opposition aux choses nouvelles qui n’ont pas la patine que donne le temps aux traditions, et ce d’autant plus que l’origine de la tradition est généralement projetée hors du temps (cet argument est appelé chez les anglo-saxons Sacred Cows — vaches sacrées).

d’anciens pour en faire un effet « vieux sage de l’antiquité ». C’est la seule tradition qui importe, au nom de ce que le mot « tradition » aurait quelque chose de consubstantiel avec une certaine authenticité : par opposition aux choses nouvelles qui n’ont pas la patine que donne le temps aux traditions, et ce d’autant plus que l’origine de la tradition est généralement projetée hors du temps (cet argument est appelé chez les anglo-saxons Sacred Cows — vaches sacrées).