Au CorteX, nous annonçons des évenements avec lesquels nous ne sommes pas forcément d’accord, mais qui nous font nous creuser la cervelle. Voici celui-ci, qui ouvre un champ de réflexion immense et donnera peut être aux lecteurs l’envie d’y aller voir de plus près (début de questionnement à la fin de l’article).

Vendredi 30 septembre et samedi 1° octobre 2011, colloque international à Barcelone

Vendredi 30 septembre et samedi 1° octobre 2011, colloque international à Barcelone

Défendre la liberté de la recherche contre l’influence cléricale

Campus Universitat de Barcelona Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona Avda. Diagonal, 684 08034-BARCELONA

Lettre de la Libre Pensée :

La newsletter de l’AFIS (association française pour l’information scientifique) rappelle à son tour que Le député radical-socialiste français Jean Michel a posé au ministre des affaires européennes une question écrite où il s’indigne de la composition du Groupe Européen d’Ethique des Sciences et des Nouvelles Technologies, mis en place dans le cadre des institutions de l’Union européenne et fait observer, en ce qui concerne le gouvernement français :

« la représentante française ne peut être, elle aussi, considérée comme un membre indépendant et neutre. Enseignante à la faculté de théologie de Strasbourg, elle fait partie de l’ordre des vierges consacrées et a donc pour mission de « porter au coeur du monde l’amour de Dieu » et de promouvoir la religion dans la société. »

Le congrès national de Foix de la Libre Pensée, pour sa part a estimé que loin d’être une surprise, cette composition marquait le caractère irrémédiablement clérical de l’UE et a voté la motion suivante (extrait) :

« La récente révision des lois dites de « bioéthique » a confirmé le blocage de fait des recherches sur l’embryon humain en laissant libre cours aux pressions exercées par le Vatican et la hiérarchie catholique au sein même du parlement. Le congrès dénonce cette double atteinte à la laïcité et rappelle son exigence : Il faut lever toutes les interdictions concernant les recherches scientifiques sur l’embryon humain. »

Les inscrits et les souscripteurs recevront sur demande les résumés des interventions dès avant le colloque pour faciliter leur participation active. Des liens utiles pour le transport et un hébergement à prix modéré leur seront également proposés.

Renseignements 01 46 34 21 50 – Programme ici.

Remarque de RM : le blocage de recherches pour cause de pressions religieuses ou idéologiques est condamnable en soi, car cela signifie qu’on interdit des pans entiers de recherche sur certains sujets – c’est ce qui se passe en Histoire sur les lois mémorielles, ou dans certains épisodes de l’histoire des sciences, le cas le plus marquant étant certainement celui de la génétique de Morgan sous Lyssenko. Mais que défend-t-on dans ce communiqué ? La non-pression exterieure religieuse ? Ou la liberté de recherche sur ce sujet ?

La structure de l’argumentaire me parait former un faux dilemme étrange : si je veux m’opposer comme la LP à la pression vaticane sur la recherche, suis-je obligé de chanter la liberté de recherche sur l’embryon ? L’affirmation est gigogne, j’ai l’impression qu’elle contient l’idée non-dite suivante : il n’y a aucune raison « externe » qui doit venir freiner la recherche scientifique.Or, je ne sais pas s’il n’existe pas des raisons externes qui devraient limiter cette recherche. Je sais que je suis contre la pression religieuse sur « l’élaboration des connaissances » (qui est déjà différente de la Recherche, mot complexe), mais je ne suis pas certain d’être pour « lever toutes les interdictions concernant les recherches scientifiques sur l’embryon humain ». Pour y répondre, il me faudrait au moins savoir à qui appartiendront les résultats de ces recherches : au bien public ? A des structures privées ?

Alors je vais écrire à l’ami qui m’a envoyé cette annonce, et lui proposer de répondre à mes interrogations ci-dessous, s’il le souhaite.

RM, 5 sept. 2011

Pour y répondre, il me faudrait au moins savoir à qui appartiendront les résultats de ces recherches : au bien public ? A des privés ?

Alors je vais écrire à l’ami qui m’a envoyé cette annonce, et lui proposer de répondre à mes interrogations ci-dessous.

à grands coups de « syndromes post-abortifs » (2).

à grands coups de « syndromes post-abortifs » (2).

Bien que le sens du mot naturel puisse paraître évident, quand on prend un stylo et qu’on essaie d’en donner une définition, on en arrive assez rapidement à se tordre les neurones. S’il est possible de donner un sens scientifique précis aux mots chimique, synthétique, artificiel et naturel, sens que nous prendrons grand soin de détailler et de discuter, ces définitions n’ont que peu de choses à voir avec le ou les sens communs de ces concepts.

Bien que le sens du mot naturel puisse paraître évident, quand on prend un stylo et qu’on essaie d’en donner une définition, on en arrive assez rapidement à se tordre les neurones. S’il est possible de donner un sens scientifique précis aux mots chimique, synthétique, artificiel et naturel, sens que nous prendrons grand soin de détailler et de discuter, ces définitions n’ont que peu de choses à voir avec le ou les sens communs de ces concepts.

Avant-propos

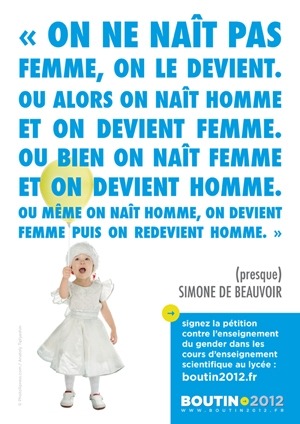

Avant-propos Pourtant, cette catégorisation n’est pas universelle : certaines personnes naissent avec ce qu’on peut appeler des « variations du développement sexuel », certains individus possédant à la fois des organes génitaux mâles et femelles, d’autres ayant un pénis et de la poitrine, d’autres naissant avec un vagin mais se « virilisant » à la puberté, etc. Les estimations varient mais, pour donner un ordre de grandeur, environ 1 personne sur 4500 est dite intersexe. L’ouvrage

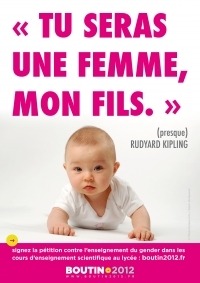

Pourtant, cette catégorisation n’est pas universelle : certaines personnes naissent avec ce qu’on peut appeler des « variations du développement sexuel », certains individus possédant à la fois des organes génitaux mâles et femelles, d’autres ayant un pénis et de la poitrine, d’autres naissant avec un vagin mais se « virilisant » à la puberté, etc. Les estimations varient mais, pour donner un ordre de grandeur, environ 1 personne sur 4500 est dite intersexe. L’ouvrage  La plupart du temps les individus peuvent être classés dans une case « mâle » ou « femelle », quitte à inventer des notions comme « femmelette » ou « garçon manqué » pour incorporer les récalcitrants. On observe alors que certains comportements sont plus adoptés par un sexe que par l’autre : les Garçons sont plus turbulents, les Filles sont plus câlines, les Hommes se repèrent mieux dans l’espace, les Femmes savent s’occuper des enfants, etc. S’il est faux que toutes les femmes sont douces et que tous les hommes sont ambitieux, il existe bien certaines tendances, plus ou moins marquées, spécifiques à chaque sexe. Est-ce le fruit direct de la biologie ? Il semble plutôt que ce soit le fruit d’une habituation lente dès le plus jeune âge, d’une construction sociale : ce qu’on appelle le genre.

La plupart du temps les individus peuvent être classés dans une case « mâle » ou « femelle », quitte à inventer des notions comme « femmelette » ou « garçon manqué » pour incorporer les récalcitrants. On observe alors que certains comportements sont plus adoptés par un sexe que par l’autre : les Garçons sont plus turbulents, les Filles sont plus câlines, les Hommes se repèrent mieux dans l’espace, les Femmes savent s’occuper des enfants, etc. S’il est faux que toutes les femmes sont douces et que tous les hommes sont ambitieux, il existe bien certaines tendances, plus ou moins marquées, spécifiques à chaque sexe. Est-ce le fruit direct de la biologie ? Il semble plutôt que ce soit le fruit d’une habituation lente dès le plus jeune âge, d’une construction sociale : ce qu’on appelle le genre. Madeleine Labie, institutrice, analyse ses propres pratiques sous l’angle du genre et propose des pistes de réflexion dans la vidéo intitulée

Madeleine Labie, institutrice, analyse ses propres pratiques sous l’angle du genre et propose des pistes de réflexion dans la vidéo intitulée  Il existe de nombreuses études sur la répartition des tâches ménagères entre les Hommes et les Femmes. Pour alléger la présentation et pour ouvrir le débat sur la répartition des tâches selon les sexes, je préfère utiliser des extraits du film

Il existe de nombreuses études sur la répartition des tâches ménagères entre les Hommes et les Femmes. Pour alléger la présentation et pour ouvrir le débat sur la répartition des tâches selon les sexes, je préfère utiliser des extraits du film  La construction du genre oriente a priori le choix des Hommes ou des Femmes vers des types de métiers

La construction du genre oriente a priori le choix des Hommes ou des Femmes vers des types de métiers différents. Isabelle Collet a déjà contribué au CorteX en analysant la situation des métiers de l’informatique dans sa

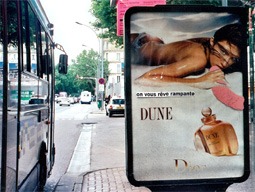

différents. Isabelle Collet a déjà contribué au CorteX en analysant la situation des métiers de l’informatique dans sa  Texte de l’autocollant : « on vous rêve rampante »

Texte de l’autocollant : « on vous rêve rampante » C’est peut-être le plus difficile à déconstruire, chez les unes et chez les autres : la répartition de la parole. Les Hommes et les Femmes ne sont égaux ni devant la prise de parole, ni devant le temps de parole, ni devant l’attention portée à ce que dit l’autre, que ce soit en public ou en privé. On pourra découvrir de nombreux mécanismes qui se mettent en place lors d’une assemblée mixte dans la

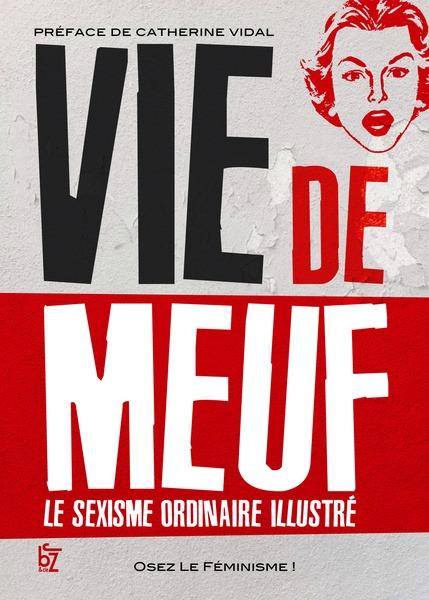

C’est peut-être le plus difficile à déconstruire, chez les unes et chez les autres : la répartition de la parole. Les Hommes et les Femmes ne sont égaux ni devant la prise de parole, ni devant le temps de parole, ni devant l’attention portée à ce que dit l’autre, que ce soit en public ou en privé. On pourra découvrir de nombreux mécanismes qui se mettent en place lors d’une assemblée mixte dans la  Au travail, dans la rue, chez le médecin, en recherche d’emploi, en famille, en couple, enceinte, célibataire, etc. Les Femmes sont confrontées quotidiennement au sexisme ordinaire qui les maintient dans leur rôle de Femmes. L’association Osez le féminisme, pour faire prendre conscience de l’ampleur du phénomène, a ouvert en juillet 2010 un blog qui donne la parole à toutes celles et tous ceux qui veulent partager une expérience sexiste et

Au travail, dans la rue, chez le médecin, en recherche d’emploi, en famille, en couple, enceinte, célibataire, etc. Les Femmes sont confrontées quotidiennement au sexisme ordinaire qui les maintient dans leur rôle de Femmes. L’association Osez le féminisme, pour faire prendre conscience de l’ampleur du phénomène, a ouvert en juillet 2010 un blog qui donne la parole à toutes celles et tous ceux qui veulent partager une expérience sexiste et

Après une courte vidéo de présentation de la créature du Loch Ness, nous avons abordé les questions que pose ce phénomène. Et là, troisième difficulté : il m’a fallu un peu d’énergie pour dépasser les idées reçues et les explications farfelues sur ce sujet qui remportaient l’adhésion d’une majorité !

Après une courte vidéo de présentation de la créature du Loch Ness, nous avons abordé les questions que pose ce phénomène. Et là, troisième difficulté : il m’a fallu un peu d’énergie pour dépasser les idées reçues et les explications farfelues sur ce sujet qui remportaient l’adhésion d’une majorité !

J’ai présenté quelques tours de prestidigitations, comme des divinations ou de la télépathie, suggérant mes pouvoirs paranormaux. Je leur ai ensuite proposé de tester mon affirmation « j’ai des pouvoirs ».

J’ai présenté quelques tours de prestidigitations, comme des divinations ou de la télépathie, suggérant mes pouvoirs paranormaux. Je leur ai ensuite proposé de tester mon affirmation « j’ai des pouvoirs ».

Sous l’impulsion de leur (super) C.P.E, Sandra GIUPPONI, des élèves de 4eme du collège Champollion de Grenoble vont bénéficier d’un atelier

Sous l’impulsion de leur (super) C.P.E, Sandra GIUPPONI, des élèves de 4eme du collège Champollion de Grenoble vont bénéficier d’un atelier