Cédric Stolz est professeur de philosophie. Il est l’auteur de plusieurs livres et achève actuellement la rédaction de Réponses contemporaines à dix questions philosophiques, à paraître début 2026. Sa série d’articles porte sur un thème qu’il juge essentiel mais négligé voire absent dans le milieu de l’esprit critique

Note préalable : cet article (et la série dans laquelle il s’insère) plonge dans des réflexions philosophiques plus approfondies que nos publications habituelles. Il s’adresse donc en priorité à celles et ceux qui ont déjà quelques repères dans ce domaine ou aux lecteur·trice·s en quête d’un regard philosophique sur ces questions.

Cet article se comprend pleinement à la lumière des articles précédents, mais peut être lu de manière indépendante, à partir du résumé qui suit.

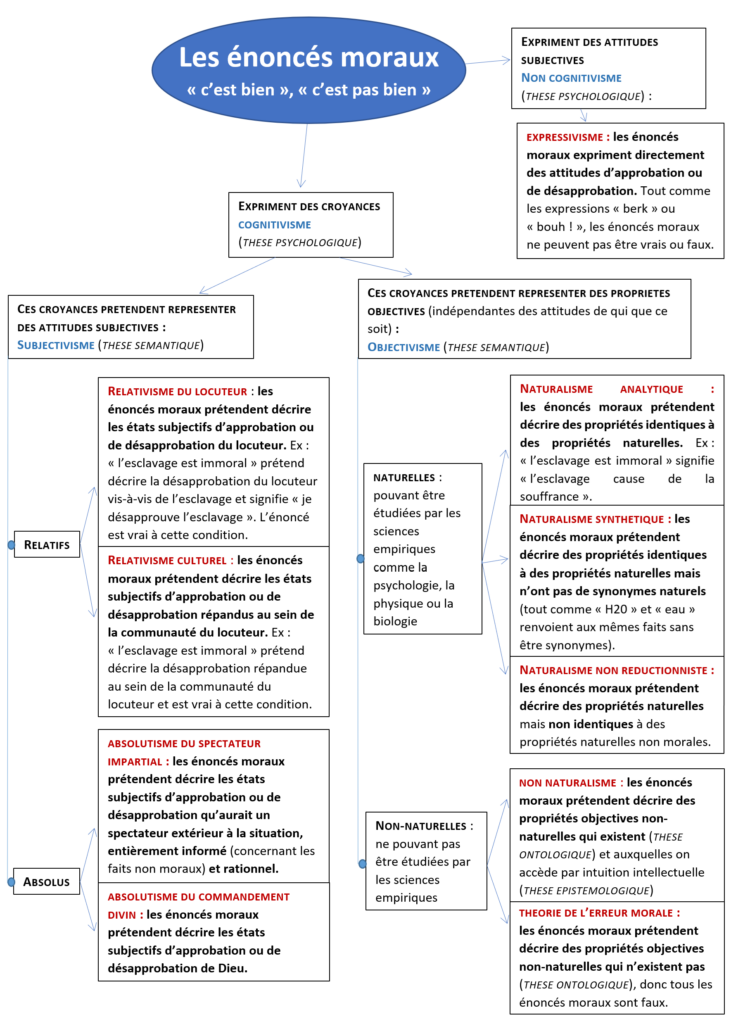

Dans les épisodes précédents, j’ai présenté une réponse à la question (normative) suivante : qu’est-ce qui engendre une bonne raison de croire et d’agir ? J’ai également répondu à la question (méta-normative) suivante : les raisons de croire et d’agir sont-elles subjectives ou objectives ?

La conception méta-normative que j’ai développée est le constructivisme des attachements axiologiques (articles 4 et 5). Selon cette conception, toute raison de croire ou d’agir est constituée par certaines de nos attitudes psychologiques que sont les attachements axiologiques.

Les attachements axiologiques sont des motivations finales généralement stables qui portent sur des états du monde que l’on estime, valorise ; c’est ce que l’on peut appeler les valeurs d’un agent. Ce sur quoi porte un de mes attachements axiologiques a une valeur finale, tandis que ce qui est un moyen de satisfaire mes attachements axiologiques a une valeur instrumentale.

J’ai partagé à titre d’exemple (dans l’article 4) dix attachements axiologiques qui composent mon système axiologique hiérarchisé :

- N°1 : Le solde plaisir/douleur général à long terme, qu’on peut considérer comme une conception du bien moral

- N°2 : La satisfaction des attachements axiologiques égocentrés (ou le solde plaisir/douleur pour les êtres irréflexifs) à long terme de mes proches

- N°3 : Mon solde plaisir/douleur à long terme

- N°4 : Avoir des croyances vraies

- N°5 : Former mes croyances conformément à certains principes épistémiques (observation, mémoire, induction, intuition intellectuelle, introspection, abduction, déduction) qui me justifient à tenir certains énoncés pour vrais (à croire)

- N°6 : La justice générale

- N°7 : Être quelqu’un de vertueux

- N°8 : La richesse symbolique générale

- N°9 : La richesse de la vie sensorielle et émotionnelle générale

- N°10 : La vérité générale

J’ai une raison pratique de faire ce qui permet de satisfaire un de mes attachements axiologiques. J’ai une raison épistémique de croire conformément aux principes épistémiques (observation, mémoire, induction, intuition intellectuelle, introspection, abduction, déduction) qui constituent le contenu de mon attachement axiologique épistémique (le n°5).

Chaque attachement axiologique peut constituer une raison plus ou moins forte et les raisons peuvent être mises en balance. Il découle de cette mise en balance une raison décisive. J’ai une raison décisive de faire ou de croire ce qui maximise la satisfaction de l’ensemble de mes attachements axiologiques hiérarchisés. Dans l’article précédent (article 5), j’ai présenté une conception générale de la prise de décision rationnelle basée sur cette conception.

Il s’agit maintenant de clore la série d’articles en proposant un éclairage sur les raisons du développement de l’esprit critique individuel et général.

Pourquoi développer son esprit critique et éduquer les autres à l’esprit critique ?

Chacun·e peut se demander s’iel a de bonnes raisons de développer son esprit critique et de contribuer à l’avènement d’un état du monde dans lequel beaucoup de gens ont un esprit critique développé (nous désignerons cet état du monde par l’expression « esprit critique général »). Si oui, quelles sont ces raisons ? Pourquoi développer son esprit critique et celui des autres ? Cette question n’invite pas à se demander ce qui motive chacun·e à le faire (question psychologique descriptive) en identifiant de simples désirs conscients ou non, mais ce qui constitue pour chacun·e des raisons de le faire en identifiant ses attachements axiologiques (question normative).

Qu’est-ce qui importe vraiment ?

D’un côté, on pourrait penser que ce qui a une valeur finale, c’est seulement le bonheur général et la justice. Dans cette perspective, la rationalité épistémique générale et la vérité générale n’auraient de valeur qu’instrumentale, du fait de leurs conséquences positives sur la société et le monde en général.

D’un autre côté, on pourrait penser que le rôle social de scientifique ou de philosophe se caractérise par le fait d’accorder une priorité à des valeurs finales que sont la rationalité épistémique générale et la vérité générale, au même titre que l’artiste est engagé dans une vie au service d’un attachement esthétique. Dans cette perspective, c’est la poursuite de ces valeurs finales qui justifie, de manière instrumentale, d’œuvrer au maintien d’un cadre politique propice à la continuité des pratiques scientifiques et philosophiques1. La justice sociale n’aurait une valeur qu’instrumentale, dans la mesure où de meilleures conditions d’existence favoriseraient la rationalité épistémique générale et la vérité générale comme valeurs finales.

Cette manière de présenter les choses s’apparente à un faux dilemme. On peut en effet avoir à la fois des attachements axiologiques qui portent sur la rationalité épistémique générale et la vérité générale d’un côté, et sur le bonheur général et la justice de l’autre.

Le problème est que ces attachements axiologiques peuvent tout de même fournir des raisons contraires qui entraînent des dilemmes. Par exemple, faut-il renoncer à certaines recherches et taire certaines informations pour éviter qu’elles puissent être utilisées par nos opposants politiques et renforcer certaines dominations ? La résolution de ces dilemmes passe par l’identification d’une raison décisive.

Bien sûr, ces différents attachements axiologiques peuvent également fournir des raisons convergentes. Par exemple, on peut, d’une part, avoir une raison de favoriser l’esprit critique général pour satisfaire un attachement à la rationalité épistémique générale et à la vérité générale : si l’esprit critique permet de former des croyances épistémiquement justifiées, donc plus susceptibles d’être vraies, alors favoriser l’esprit critique général permet de favoriser un état du monde qui contient plus de croyances épistémiquement justifiées, et donc plus de croyances vraies2. On peut également, d’autre part, avoir une raison de favoriser l’esprit critique général pour satisfaire un attachement au bonheur général et à la justice, compte tenu des inégalités d’accès à l’information et des conséquences négatives qui découlent de décisions irrationnelles et de pratiques pseudo-scientifiques. L’esprit critique général peut ainsi avoir une valeur instrumentale par rapport à plusieurs valeurs finales. Aussi, rien n’empêche que l’esprit critique général puisse être recherché pour lui-même en tant que contenu d’un attachement axiologique. Tout contenu d’un attachement axiologique (qui a de ce fait une valeur finale) peut également avoir une valeur instrumentale par rapport à d’autres attachements axiologiques.

Militer pour l’esprit critique n’est jamais axiologiquement neutre. Chaque groupe du milieu de l’esprit critique pourrait ainsi se prononcer sur les raisons de l’engagement de ses membres en étant transparent sur les attachements axiologiques hiérarchisés à la lumière desquels les moyens spécifiques mis en œuvre pour favoriser l’esprit critique général peuvent prendre sens et être évalués.

Pourquoi je développe mon esprit critique et cherche à développer l’esprit critique des autres ?

En ce qui me concerne, commençons par les raisons du développement de mon propre esprit critique.

L’esprit critique a une valeur instrumentale par rapport à mon attachement axiologique épistémique au fait de former des croyances épistémiquement justifiées (n°5), à mon attachement axiologique au fait d’avoir des croyances vraies (n°4) et à mon attachement axiologique à mon solde plaisir/douleur à long terme (n°3).

Notons que c’est un truisme de préciser que l’esprit critique a une valeur instrumentale. En effet, dans la mesure où l’esprit critique est ce qui permet de décider quoi croire et quoi faire conformément à ce que nous avons de bonnes raisons de croire et de faire, il est un moyen de mieux satisfaire nos attachements axiologiques (presque quels qu’ils soient). Nous avons des raisons de développer ce qui nous permet de croire et de faire ce que nous avons des raisons de croire et de faire.

Toujours pour ce qui est de moi-même, passons désormais à l’esprit critique général. Celui-ci a une valeur instrumentale par rapport à mon attachement à la vérité générale (n°10) : toutes choses égales par ailleurs, je préfère un monde qui contient davantage de croyances vraies ; alors, si développer l’esprit critique des gens (en complément du fait d’agir pour améliorer l’environnement informationnel dans lequel les gens sont insérés3) permet d’augmenter le nombre de croyances vraies, j’ai une raison d’éduquer les gens à l’esprit critique.

L’esprit critique général a également une valeur instrumentale par rapport à mon attachement au solde plaisir/douleur général (n°1), si le fait que les gens croient et font davantage ce qu’ils ont des raisons de croire et de faire a, par exemple, pour effet de diminuer la violence et les accidents.

Qu’est-ce que l’« esprit critique » dans « éducation à l’esprit critique »?

Nous venons de voir que plusieurs attachements axiologiques peuvent engendrer des raisons d’agir pour développer l’esprit critique général. Celui-ci peut être recherché pour lui-même en tant que contenu d’un attachement axiologique ou en tant que moyen de satisfaire d’autres attachements axiologiques (rationalité épistémique générale, vérité générale, bonheur général, justice).

Mais qu’entend-on vraiment par esprit critique général ? Dans les épisodes précédents, j’ai défini l’esprit critique ainsi : ensemble de connaissances (induction, abduction, déduction, sophisme, biais cognitif, cognition motivée, etc.), de compétences cognitives (savoir évaluer la fiabilité d’une source d’information et la force d’un argument, savoir réfléchir à sa propre manière de raisonner, etc.) et de dispositions (curiosité intellectuelle, courage intellectuel, humilité intellectuelle, impartialité intellectuelle, etc.) permettant de décider quoi croire et quoi faire, conformément à ce que nous avons des raisons décisives de croire et de faire.

Si l’esprit critique est ce qui permet de croire et de faire ce qu’on a des raisons de croire et de faire, et qu’on admet que les raisons de croire et d’agir dépendent d’un système axiologique donné, il reste alors à préciser quel est le système axiologique de référence. Est-ce que l’éducation à l’esprit critique vise à développer ce qui permet à chacun·e de croire et de faire relativement à son propre système axiologique (ce qui se rapprocherait le plus de la neutralité axiologique) ? Relativement à celui qu’on lui attribue ? Relativement à celui des éducateur·rice·s ? Relativement à celui d’expert·e·s que nous considérons mieux capables d’identifier le contenu d’attachements axiologiques potentiellement partageables ?

Voyons brièvement quelques cas de figure. Dans le premier, la raison de favoriser l’esprit critique général en éduquant les autres à l’esprit critique est un attachement au bonheur général, dans le deuxième un attachement à la vérité générale, et enfin dans le troisième un attachement direct à l’esprit critique général.

Commençons avec le cas où la raison qu’a un·e éducateur·rice de favoriser l’esprit critique général en éduquant les autres à l’esprit critique est un attachement au bonheur général. Il semble alors que l’esprit critique doit se comprendre relativement à un ensemble réduit de systèmes axiologiques compatibles avec cet objectif. Soit des attachements axiologiques sont attribués aux autres en tant que prémisses implicites, soit ils sont plus explicitement promus. Il peut s’agir des attachements axiologiques de l’éducateur·rice ou ceux d’expert·e·s compatibles avec cet objectif. Il n’est pas impossible que le bonheur général engendre une raison d’éduquer les gens à l’esprit critique compris relativement aux attachements axiologiques de chacun·e. Mais cela suppose notamment que les gens ne deviennent pas davantage nuisibles avec un esprit critique plus développé (leur permettant de croire et d’agir davantage en conformité avec leurs propres attachements axiologiques).

Deuxièmement, voyons le cas où la raison qu’a un·e éducateur·rice de favoriser l’esprit critique général en éduquant les autres à l’esprit critique est un attachement à la vérité générale. Il semble alors que l’esprit critique doit se comprendre relativement au système axiologique de l’éducateur·rice, ou au moins relativement à des systèmes axiologiques qui incluent un attachement axiologique épistémique (spécifiant ce qu’on est épistémiquement justifié à croire) ayant le même contenu que celui de l’éducateur·rice. En effet, si les gens ont un esprit critique et partagent le même attachement axiologique épistémique que l’éducateur·rice, ils sont susceptibles de croire ce que l’éducateur·rice est épistémiquement justifiée à croire (c’est-à-dire à tenir pour vrai). Le développement de l’esprit critique général permettant à chacun·e de croire ce qu’iel est épistémiquement justifié·e à croire, associé au partage du même attachement axiologique épistémique indiquant ce qu’on est justifié·e à croire, favorise donc la généralisation des croyances qui portent sur ce que l’éducateur·rice est justifié·e à tenir pour vrai. À l’inverse, si les gens ont un esprit critique mais un attachement axiologique épistémique différent de l’éducateur·rice, alors l’esprit critique général peut ne pas conduire les gens à croire ce que l’éducateur·rice est justifié·e à tenir pour vrai. Ainsi, à moins de comprendre l’esprit critique général relativement à son propre système axiologique, ou au moins relativement à des systèmes axiologiques qui incluent son attachement axiologique épistémique, il n’est pas clair que la vérité générale constitue une raison pour un·e éducateur·rice d’éduquer les autres à l’esprit critique. Il est cependant possible de comprendre l’esprit critique relativement à un attachement axiologique épistémique qui est celui d’expert·e·s potentiellement partageables, que l’éducateur·rice partage et attribue aux gens comme étant celui qu’ils auraient s’ils prenaient le temps d’y réfléchir.

Troisièmement, voyons le cas de figure où la raison qu’a un·e éducateur·rice de favoriser l’esprit critique général en éduquant les autres à l’esprit critique est un attachement qui porte directement sur l’esprit critique général. Cela est compatible avec le fait de considérer l’esprit critique relativement au système axiologique de chacun·e. Toutes choses égales par ailleurs, on peut préférer un monde dans lequel les gens ont un esprit critique développé leur permettant de croire et d’agir conformément à leur propre système axiologique. On peut se demander à quoi ressemblerait une société dans laquelle chacun·e aurait un esprit critique développé lui permettant de croire et de faire ce qu’iel a des raisons décisives de croire et de faire compris en ce sens. En particulier, on peut se demander à quoi ressemblerait une délibération démocratique entre individus ayant pleinement développé leur esprit critique et visant la conciliation de systèmes axiologiques hiérarchisés divergents. L’article précédent de la série, qui invitait à repenser les débats dans le cadre du constructivisme des attachements axiologiques, a fourni quelques éléments. Aussi, peut-être que la philosophie expérimentale pourrait nous aider à clarifier nos divergences (nos désaccords raisonnables, comme on dit parfois) et à trouver des attachements axiologiques répandus. Peut-être que les philosophes pourraient mettre leurs compétences (d’analyse conceptuelle, d’introspection, d’équilibre réfléchi, etc.) au service de la construction des systèmes axiologiques des autres, comme un architecte qui aide les gens à concevoir une maison sans décider où habiter et quel style préférer.

Pour ma part, compte tenu de mon système axiologique hiérarchisé, je pense avoir, dans certains contextes, une raison de promouvoir l’esprit critique général compris relativement au système axiologique de chacun·e, tout en discutant à partir du contenu d’attachements axiologiques d’expert·e·s susceptibles d’être partagés, et tout en ayant par ailleurs, dans d’autres contextes, une raison de promouvoir les attachements axiologiques qui sont les miens et que je suis susceptible de réviser (notamment en prenant en compte ceux d’expert·e·s).

La note de fin

Je tiens à remercier l’équipe du Cortecs qui m’a fait confiance pour cette série d’articles, en particulier Céline Schöpfer avec qui j’ai été en contact régulier. Il s’agit d’un ensemble de réflexions, parfois intimes, que je mène depuis plusieurs années (en parallèle de beaucoup d’autres projets). J’avais une raison décisive de les partager avec vous et j’espère que vous aurez une raison décisive de me faire parvenir vos retours.

Je souhaite terminer cette série en vous invitant à prolonger la réflexion avec une question. Si l’esprit critique est un ensemble de compétences (mais aussi de connaissances et de dispositions) permettant de décider quoi croire et quoi faire conformément à ce que nous avons des raisons de croire et de faire, et si nos raisons de croire et d’agir dépendent de nos attachements axiologiques, alors la capacité à identifier et à clarifier le contenu de ses attachements axiologiques peut se comprendre comme une des compétences qui composent l’esprit critique lui-même. Dès lors, dans quelle mesure l’identification d’attachements axiologiques et la construction de systèmes axiologiques (compétence métacognitive) doit-elle être intégrée dans l’éducation à l’esprit critique ?

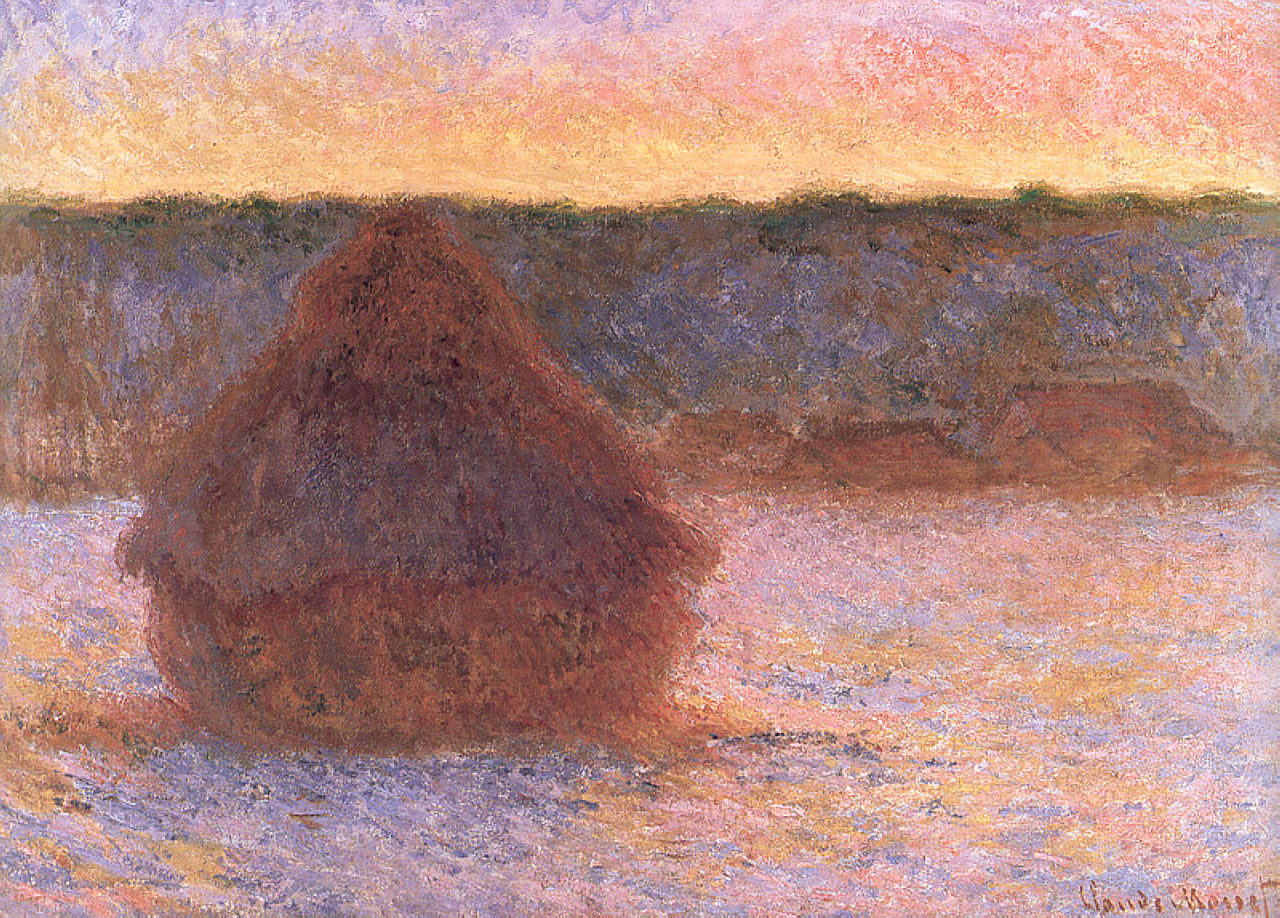

Référence de l’image : Claude Monet, Les Villas à Bordighera, 1884, huile sur toile, 115 × 130 cm, Musée d’Orsay, Paris, inv. RF 2000 94. Domaine public. Source : Google Arts & Culture / Wikimedia Commons ; notice M’O.

:quality(50)/2022/02/24/phpmOaNYW.jpg)