⚠️ Cet article traite de sujets durs (pédocriminalité, viol, inceste, violence sexuelles et sexistes, etc. et du complotisme sur ces sujets)

Si vous tombez sur cet article en cherchant de l’aide pour vous ou un enfant, nous vous recommandons fortement de joindre le 119 (Allô enfance en danger : Pour signaler une situation d’enfant en danger ou en risque de l’être. Gratuit, 24h/24 et 7j/7).

Il y a peu, j’ai reçu une formation dans un cadre très institutionnel. C’est une association de lutte contre les violences faites aux enfants, en particulier les violences sexuelles, qui est intervenue : Innocence en danger. Des red flags me sont apparus au fur et à mesure de l’intervention, ce qui n’était pas le cas de mes collègues ni, évidemment, des pilotes de la formation qui invitent cette association depuis quelques années maintenant. Il me semblait donc important de revenir sur cet exemple pour qu’on puisse défricher un peu le sujet des associations de défense des enfants et de l’entrisme d’idéologies complotistes et conservatrices issues des réseaux catholiques traditionalistes dans ce milieu. C’est également une occasion de faire un crochet sur la manière dont ces mouvements d’extrême droite essaient de s’imposer dans nos salles de cinéma…

Partie I : Karl Zéro et les insinuations douteuses

Les violences sexuelles sur les enfants sont un sujet très dur et ultra-sensible. Dans le cadre de ma formation d’enseignant, c’est une intervention que nous accueillons avec sérieux et engouement. Nombre de mes collègues ont déjà été confrontés à des situations complexes et violentes, et avoir enfin une formation sur ce sujet très difficile nous parait vraiment utile. Nous avons été séparé·es en deux groupes. Le premier groupe a eu l’intervention le matin, dont les intervenantes étaient la présidente de l’antenne locale de l’association et une membre active. Toutes deux salariées dans d’autres structures, elles ont pris de leur temps libre pour venir en discuter avec nous. Le deuxième groupe n’a pas eu les mêmes interlocuteur·ices.

Innocence en danger

Innocence en danger c’est une ONG créée en 1999 à Paris par Homayra Sellier toujours présidente actuellement. L’association, qui lutte pour protéger les enfants et les adolescent·es contre toutes les formes d’abus sexuels, officie dans cinq pays (France, Suisse, Luxembourg, Allemagne, Colombie)1. En lien avec plusieurs avocat·es spécialisé·es, elle accompagne notamment les victimes sur les procès et n’hésite pas à se porter partie civile2. Deux ouvrages sont mis en avant par l’ONG : Enquête sur une société qui consomme des enfants, (Homayra Sellier et Serge Garde, 2008 – avec une préface d’Isabelle Adjani), et 1 sur 5, manifeste contre la pédocriminalité en France (Homayra Sellier, Serge Garde et Karl Zéro, 2020), adapté en film comme nous allons le voir tout de suite.

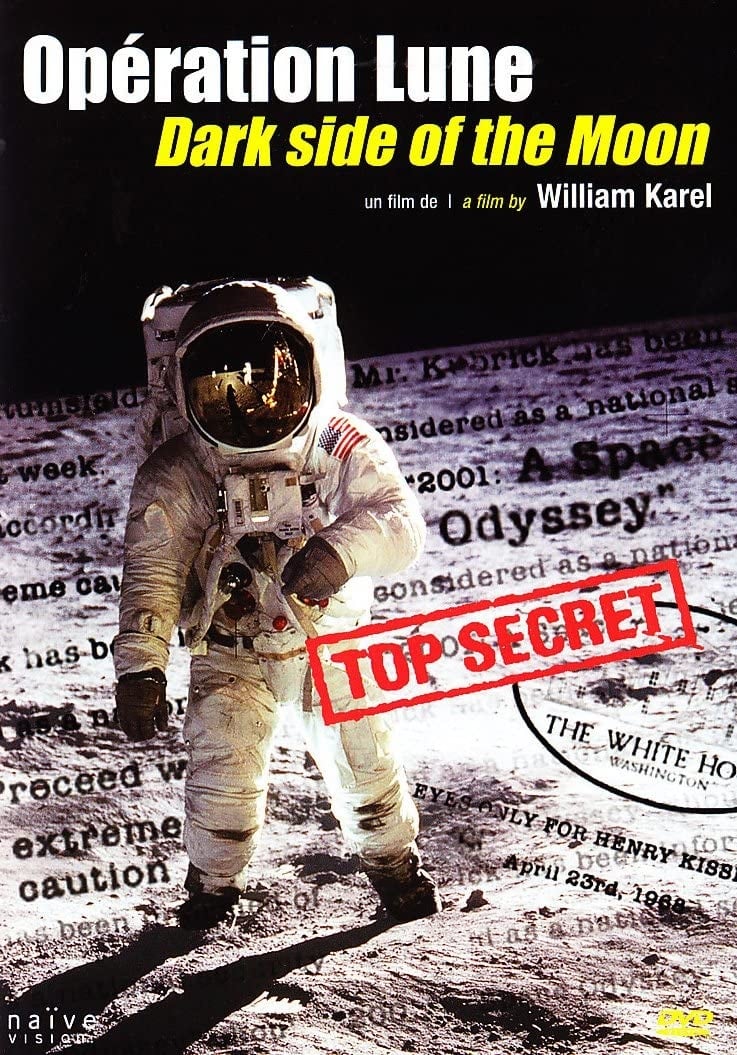

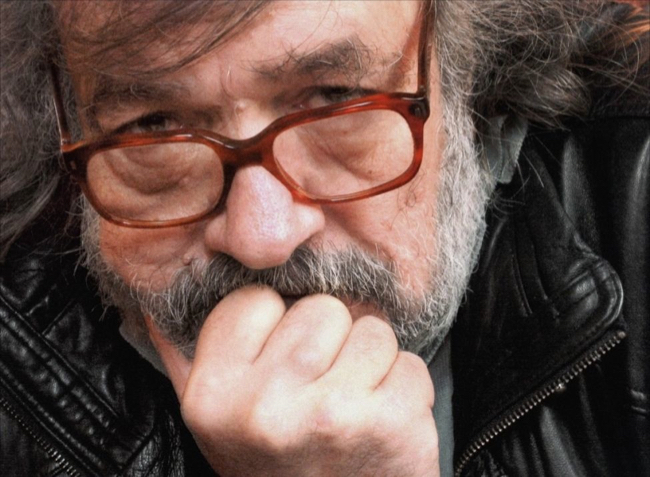

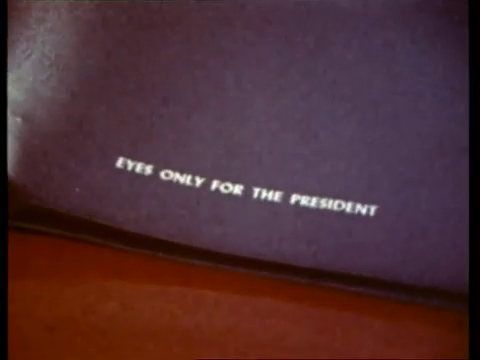

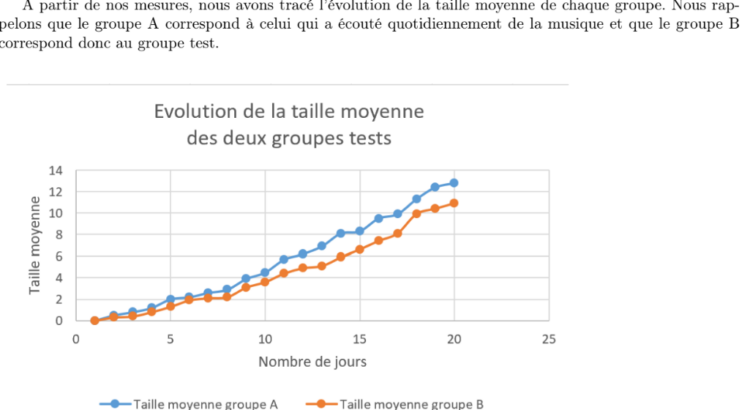

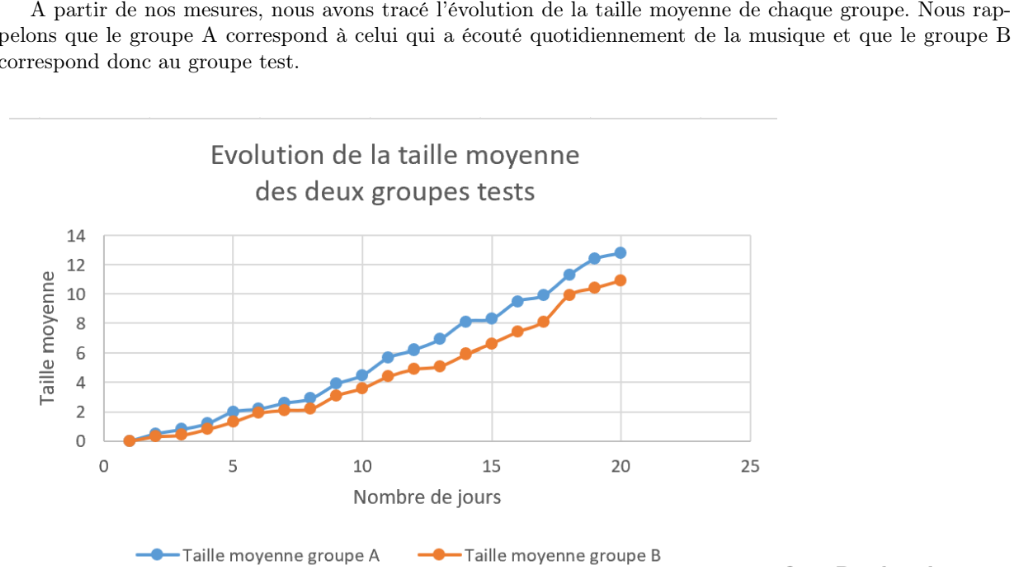

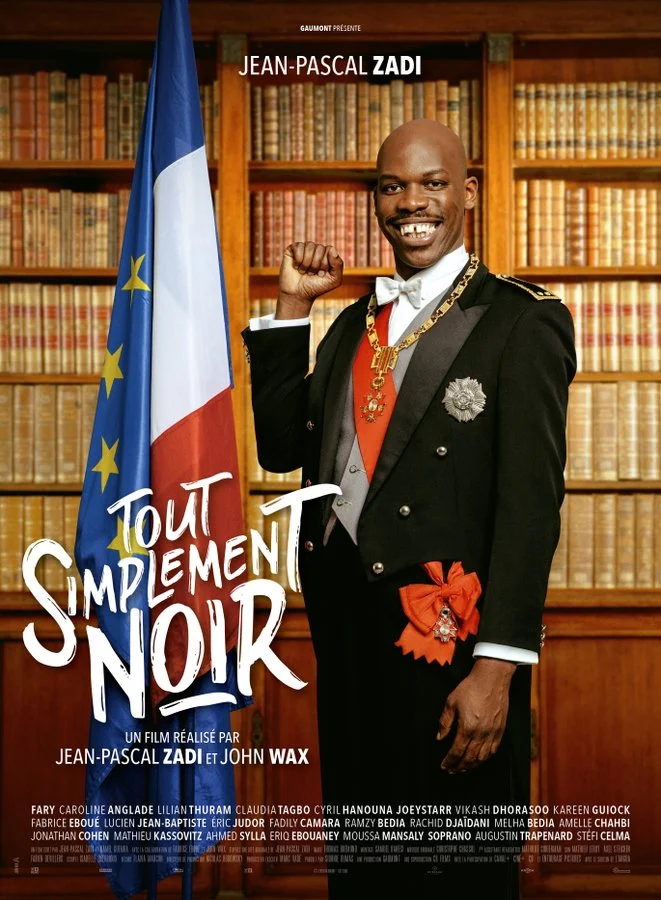

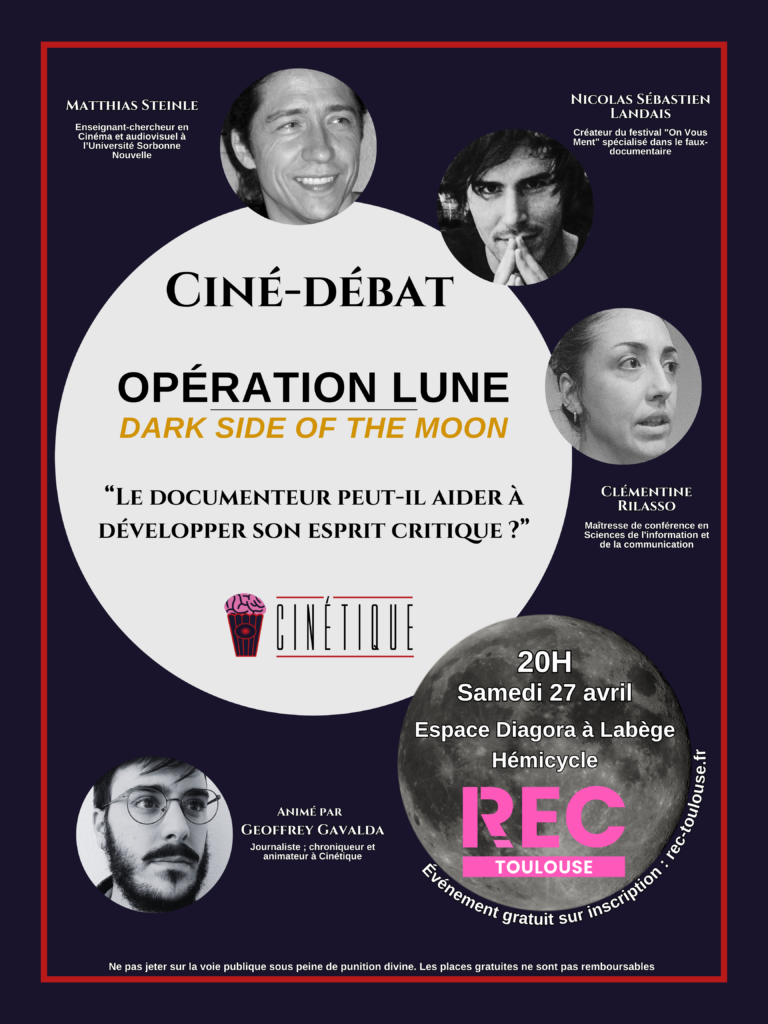

Lors de la formation, le chiffre de 1 enfant sur 5 victimes d’agression sexuelle nous heurte : sur une classe de 20 élèves il y en a donc statistiquement 4 qui ont été victimes… Cela nous révolte toustes ! Puis, le cinetic-cortecsien en moi s’éveille lorsque la présidente de l’association fait la promotion d’un film bien particulier : 1 sur 5 – Le film contre la pédocriminalité de Karl Zéro (2021). Je ne connaissais pas ce film documentaire mais je connais la réputation sulfureuse du « bon chrétien »3 et ses connivences parfois fortes avec les milieux complotistes. Je profite d’avoir mon ordinateur sous la main pour trouver quelques informations sur ce film.

En deux secondes sur un moteur de recherche, je tombe sur l’article « Les enquêtes douteuses de Karl Zéro sur la pédocriminalité » de France info dans lequel j’apprends (mais ne suis pas étonné) que Karl Zéro colporte avec ce film « des supputations infondées sur les faits divers survenus ces dernières années »4. Il réfute des conclusions de justice sur des pédocriminels ayant agit en solitaire dénonçant d’obscurs réseaux d’enfants à propos desquels il n’avance aucune preuve mais accumule les hypothèses non vérifiées… Technique classique de la rhétorique complotiste. L’article est court, mais on y apprend également que l’ancien journaliste de Canal + insinue que ces réseaux existent au sein de la Franc-maçonnerie, organisation cible de tous les fantasmes conspirationnistes et en particulier de ceux de l’extrême droite, intégristes et réactionnaires5.

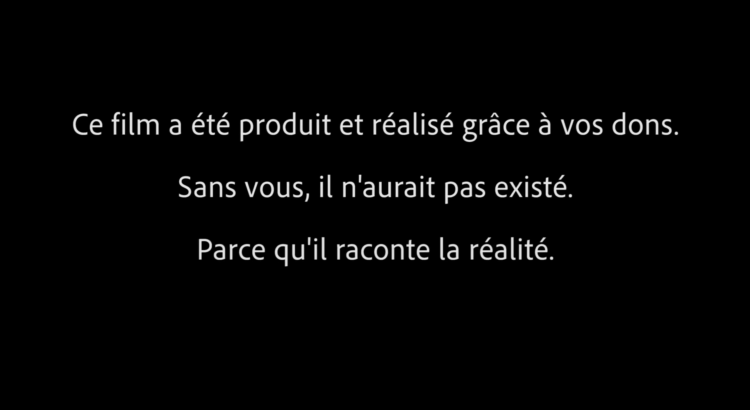

Bien après la formation, je découvre que le film est sur Youtube6 et surtout que ce n’est autre qu’Innocence en danger qui le produit grâce à un financement participatif. L’association n’en est d’ailleurs pas à son premier coup puisqu’elle a également un autre film nommé Outreau, l’autre vérité (Serge Garde, 2012) qui a également beaucoup été critiqué sur ses méthodes partiales et peu rigoureuses :

- « Ce documentaire, qui n’apporte strictement aucun fait nouveau à la connaissance de l’affaire, ne résulte pas d’un travail d’enquête journalistique classique, ouvert à la contradiction, mais véhicule une croyance. Or, la justice ne se rend ni ne jaillit dans des salles de culte. » pour Le Figaro7

- « C’est toute l’ambiguïté de ce documentaire du journaliste Serge Garde, il remet en cause les décisions de justice qui ont été rendues sans apporter de nouvel élément pour pouvoir honnêtement en douter. Son film militant est bâti sur des témoignages partiaux, il est cousu d’approximations, de petits arrangement avec la réalité et d’insinuations curieuses. » pour Radio France8

1 sur 5 – Le film contre la pédocriminalité

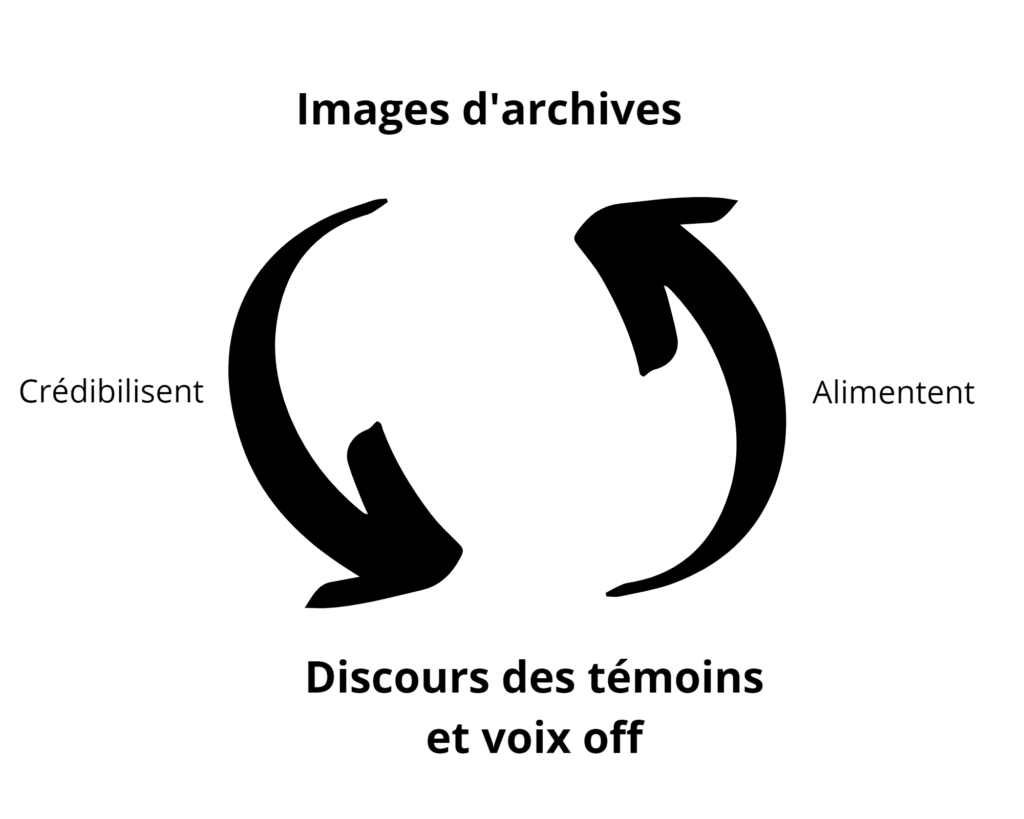

Mais revenons à 1 sur 5 qui prétend nous dévoiler la « réalité »9. En effet, comme on s’y attendrait de tout bon film complotiste, la nuance, l’impartialité et le doute ne semblent a priori pas de la partie. Il n’y a pas de choix de cadre, de choix de plan, de choix de montage, de choix de sujet, de choix d’intervenant·es, etc. C’est un extrait de vérité pure ! Heureusement qu’on a Karl Zéro ! Que ferait-on sans lui, obligé de regarder des films qui assument un regard sur le monde ? (Sur la question du point de vue dans le documentaire, on vous renvoie vers l’article Les zététiciens font leur cinéma.)

Peur du procès ? Pas de soucis, une petite allusion par-ci avec un montage grossier et une petite série de questions bien orientées par-là et le spectateur saura se positionner sans trop douter. La grande habileté de ce documentaire complotiste – mais comme tout bon documenteur (au sens de faux documentaire parodique) sait le faire10 – c’est de ne faire que des petites insinuations au milieu de discours factuels et tenus par des figures reconnues et compétentes du mouvement contre les violences sexuelles sur les enfants. Ainsi, des allusions fusent :

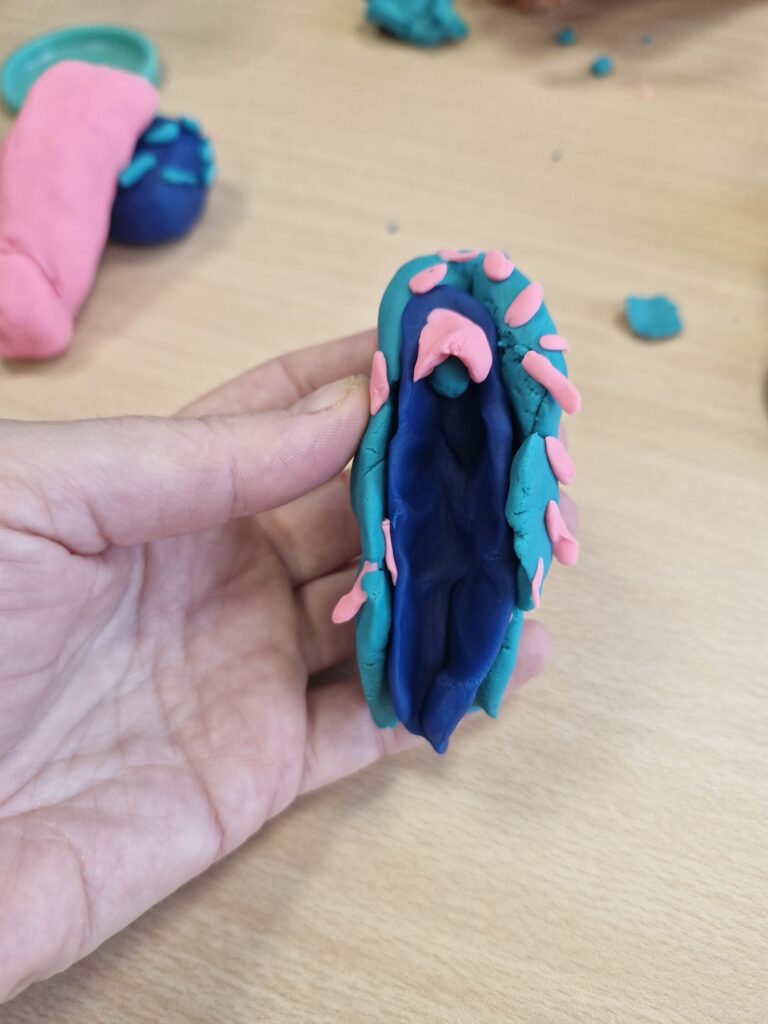

- Karl Zero parle d’« idéologie pro-pédophile » à l’OMS, en s’appuyant sur un exposé de Hélène Romano11 pour qui l’adoption des droits sexuels a été poussée par « des partisans connus de la pédophilie ». Romano fait référence à des « études qui sont absolument abjectes au niveau éthique : masturber des bébés pour voir jusqu’à quel moment, combien de temps il faut pour qu’ils aient une érection » validées par l’OMS12. Elle développe donc l’idée que l’utilisation de peluches en forme d’organes génitaux utilisées en Éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité (dit EVARS)13 est issue de ces travaux. (à 37min environ)

- On parle de réseaux pédo-satanistes à travers des extraits du reportage France 3 sensationnaliste et vivement critiqué « Viols d’enfants : la fin du silence ? », à propos d’une affaire classée sans suite autour de « rites pédo-sataniques »14 (à 1h04 environ)

- La classique insinuation de réseaux pédocriminels chez les Francs-maçons15 (à 1h14m50s)

D’autres idées complotistes sont perceptibles en filigrane à travers l’ensemble du documentaire, à l’instar des réseaux pédocriminels des « élites », notamment par la remise en cause des conclusions de nombre de procès sur des pédocriminels dont les agissements ont été reconnus comme isolés16. Malgré tout, d’autres associations défendent le film expliquant qu’il a vraiment le mérite d’ouvrir le sujet et de briser le tabou. Même s’il est fondamental de libérer la parole sur ces sujets, nous ne pouvons qu’être en accord avec la conclusion de l’article de France info : « Bien que ce soit un fléau qu’il faut combattre, l’utilisation de rumeurs et d’insinuations risque d’invisibiliser une partie du problème et de desservir la cause »17.

Il n’empêche qu’outre les rhétoriques et heuristiques complotistes sur les violences faites aux enfants, le sujet de l’EVARS semble être un de ceux qui permet également de comprendre les positions des différents acteurs du milieu. Alors EVARS moyen de prévention ou facilitateur des violences sexuelles sur les enfants ?

Partie II : L’EVARS en danger

Durant la formation proposée par des bénévoles de l’association Innocence en danger, des remarques titillent mon attention autour de peluches en forme d’organes sexuels données à des enfants très jeunes (je ne suis à ce moment pas au fait que ce sont des outils de l’EVARS, d’ailleurs les « formatrices » se sont bien gardées de nous le préciser)… Les manques également, puisque l’éducation à la sexualité comme possible solution de prévention (en tout cas pour faciliter la prise de parole des jeunes victimes) n’est pas abordée.

Un complot pédophile ?

Les critiques allusives de l’association sur l’EVARS ne sont pas non plus à nous rassurer sur son positionnement. Si l’EVARS n’est pas une religion et peut parfaitement être critiquée ouvertement, l’usage d’allusions plus ou moins assumées dans les documentaires et en formation pourrait relever d’une stratégie de l’implantation du doute et de la peur plutôt que de l’argumentation détaillée. D’ailleurs la critique de l’usage des peluches anatomiques est généralement détachée de son usage pédagogique afin de proposer d’autres théories…

Ces attaques contre l’EVARS avec comme principal (voire unique) argument celui de protéger des enfants qu’on acculturerait au sexe afin d’endormir leur méfiance et de leur faire accepter plus facilement les abus des adultes font échos aux positionnements de mouvements catholiques de droite et d’extrême droite. Contrairement à ce qu’ils annoncent, ces mouvements craignent en fait davantage l’éducation inclusive et l’ouverture de la parole autour de sujet comme le genre, l’homosexualité, la transidentité, l’égalité femme/homme, etc. Pour faire reculer ce programme, tous les moyens sont bons : harcèlement des enseignant·es, infiltration des associations de parents d’élèves, rhétorique complotiste, usage de témoignages pour susciter la peur et l’indignation18.

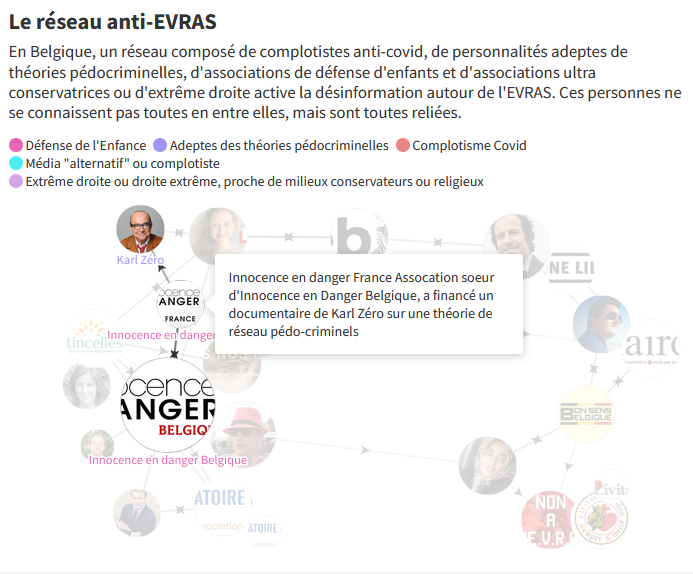

Outre ces quelques allusions en cours de formation, Innocence en danger ne semble jamais s’être prononcée officiellement sur l’EVARS et les critiques restent dans le cadre de la transmission orale. Elle ne semble d’ailleurs pas s’être positionnée non plus sur les ABCD de l’égalité et le mariage pour tous. Difficile alors de savoir si l’association ne fait que critiquer l’usage de ces peluches ou espère mettre un terme à l’EVARS telle qu’elle a été conçue et si ce ne sont que des positions personnelles des formatrices. Cependant, remercions la RTBF qui a cartographié le réseau des désinformateur·ices sur l’EVRAS19 en Belgique 20. Et qui retrouve-t-on dedans ? Dans le mille : Innocence en danger France et Belgique ainsi que Karl Zero.

Des réseaux anti-EVRAS et transphobes

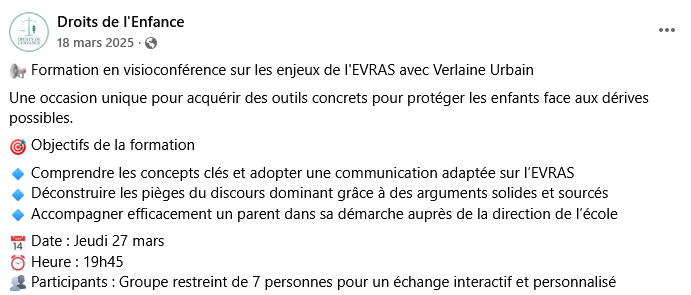

Pour l’équipe « décrypte » de la RTBF, « Si Innocence en Danger ne semble pas présenter d’historique controversé ou d’idéologie conservatrice, son rôle dans le réseau anti-Evras en Belgique est un rôle pivot : celui qui fait le lien entre anciens complotistes du Covid, théoriciens des réseaux pédocriminels et entités conservatrices ou d’extrême droite ». L’association a été en septembre 2023 en lutte contre le guide d’EVRAS. Particulièrement isolée dans « une polémique qui n’a pas lieu d’être », l’association semble bien seule dans son inquiétude largement disproportionnée21… Son fondateur, Verlain Urbain est un habitué des attaques contre l’éducation sexuelle et ses « dérives » très largement fantasmées22. Si l’antenne Belge a été renommée « Droits de l’enfance » justement à cause de ses attaques23, Verlaine Urbain est toujours en lien avec l’ONG comme le prouve cette publication Facebook pour une formation où l’on peut apprendre à « déconstruire les pièges du discours dominant » datée du 18 mars 2025 :

Ainsi que cette vidéo avec un ambassadeur d’Innocence en danger postée le 27 novembre 2025 :

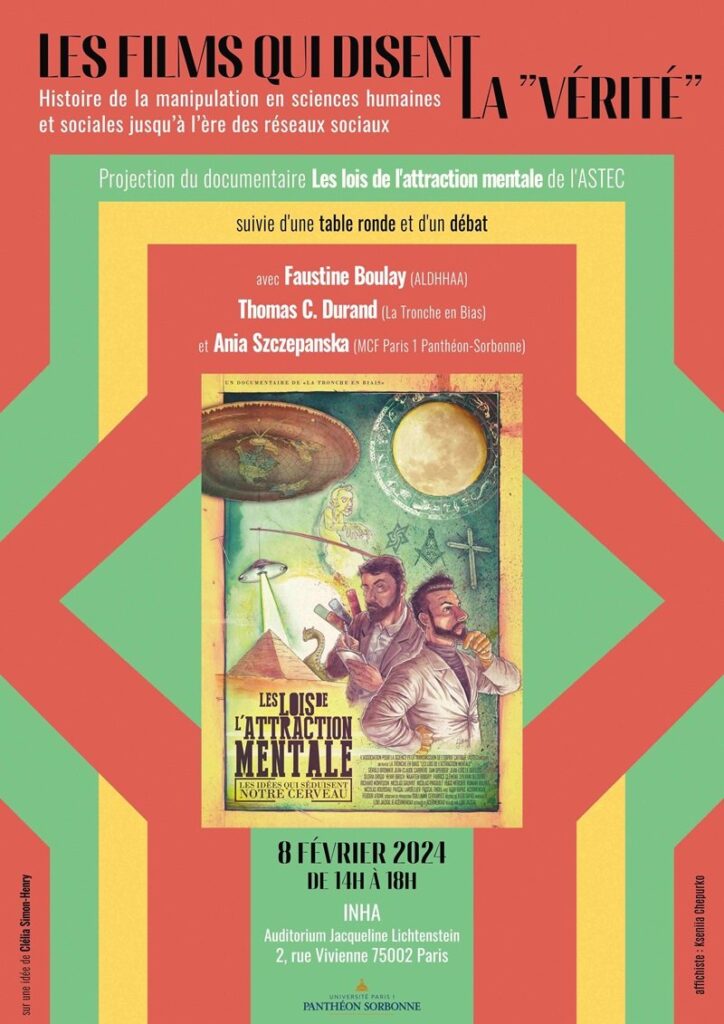

Revenons en France. Après avoir constaté que la lutte contre l’EVARS ne fait frémir Innocence en danger que quand son image est entachée, il n’est pas étonnant de voir que deux intervenant·es du documentaire 1 sur 5 (Luis Alvarez et Eugénie Izard) sont signataires de la « Charte éthique pour la prévention et l’information en milieu scolaire de la vie affective, relationnelle et sexuelle »24 lancée par l’association anti-EVARS pouvant être classée à l’extrême droite : SOS éducation25. Après une longue attaque ultra-conservatrice contre l’ouvrage suédois traduit et adapté en français par la sociologue Élise Devieilhe Le Livre le plus important du monde26, le premier article de cette charte est : « La sexualité est le domaine de l’intimité qui doit être respectée. On n’éduque donc pas à la sexualité ». Un schéma semble se dessiner peu à peu…

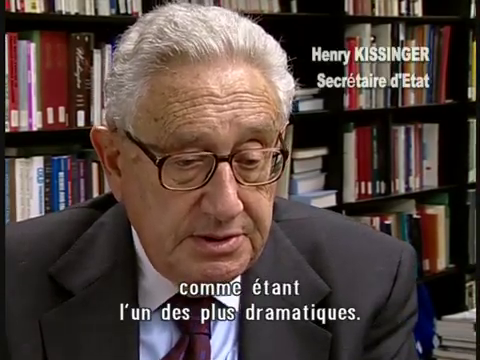

Concernant Karl Zero, s’il s’est prononcé en faveur du mariage pour tous27, il n’hésite pas à mettre en avant ses positions transphobes avec le soutien au film ouvertement transphobe Mauvais genre de Sophie Robert28 sur sa plateforme karlzero.tv, ou en interviewant Sophie Audugé, déléguée régionale de l’association SOS éducation. Pour ne pas changer les bonnes habitudes, il finit cet entretien sur la transidentité en déclarant : « Effrayant. Absurde. Délirant. Et proprement satanique. Merci ! »29

Ainsi, la proximité d’Innocence en danger avec Karl Zero et ses fantasmes insensés me mettent une puce à l’oreille. Mais, au moment de la formation, je ne me suis pas encore vraiment informé de manière approfondie sur l’ensemble de ce sujet. Je vais donc faire une recherche simple sur mon moteur de recherche pour essayer de comprendre le positionnement de Innocence en danger : « Innocence en danger Sound of freedom », et je ne vais pas être déçu…

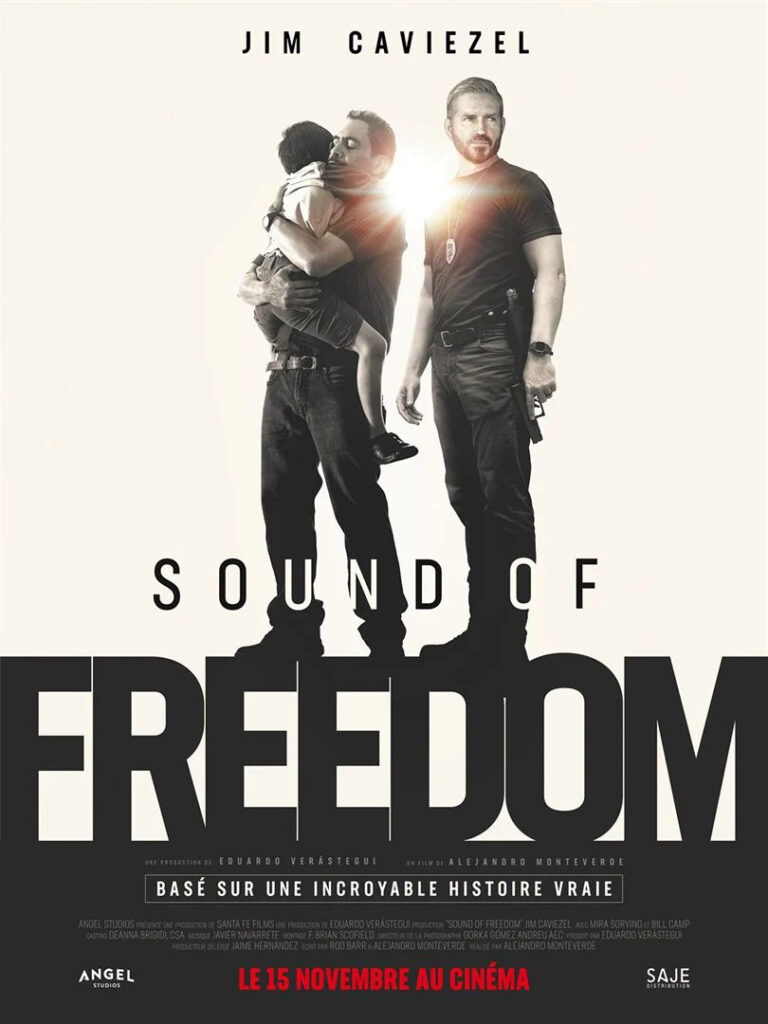

Partie III : L’échelle Sound of Freedom

Après avoir accumulé une bonne série de doutes, j’utilise une pause pour faire part de mes quelques réticences subrepticement à des collègues très marqué·es (positivement par la formation et émotionnellement par le fond) et mettre un peu de l’ordre dans mes idées. Des faisceaux d’indices très faibles, aucun propos réellement révoltant ou complotiste (en tout cas avec ma connaissance limitée du sujet à ce moment-là). Le contenu de la formation est convaincant mis à part ces petites remarques de ci de là. Je vais alors faire l’usage d’un principe de distinction assez clair, l’échelle Sound of Freedom (ne cherchez pas c’est made in Vivien Soldé). Il y a deux barreaux à cette échelle : ceux qui ont soutenu le film et ceux qui ne l’ont pas soutenu et l’ont même dénoncé30, mais on y revient…

Make Cinema Great Again

Un peu de contexte tout d’abord : Sound of Freedom est un film américain réalisé par Alejandro Monteverde et sorti en 2023. Le film initialement produit par la Fox est distribué par la société chrétienne Angel Studio (le petit logo en bas à gauche de l’affiche31), née de la faillite de la société VidAngel fondée en 2014 par des mormons : la famille Hamon. Cette société vivait de la censure des films hollywoodiens en coupant littéralement toutes les scènes jugées non conformes (violence, nudité, sexe, etc.)32. Après des démêlés en justice avec les studios hollywoodiens (notamment Disney et la Warner Bros) pour atteinte aux droits d’auteurs, les frères Hamon se sont lancés dans la production originale en créant Angel Studio qui se base surtout sur un système de crowdfunding.

Le personnage : Tim Ballard

Sound of Freedom raconte « l’histoire vraie » de Timothy Ballard, un ex-agent de la CIA (également mormon) qui a lutté contre des réseaux pédocriminels. Pour citer Wikipédia : « Dans le cadre de ses activités de lutte contre le trafic d’enfants, Timothy Ballard promeut des théories du complot liées à QAnon »33. L’ONG fondée par ce personnage « Operation Underground Railroad » n’est qu’un acteur marginal et sensationnaliste dans la lutte contre le trafic d’êtres humains en plus d’avoir « une fâcheuse tendance à embellir la réalité et à se fonder sur des réalités exagérées et trompeuses »34. Les opérations mensongères, sensationnalistes et maladroites de l’ONG nourrissent alors les théories complotistes Qanon pour qui le « mensonge central » implique qu’un « groupe d’élites satanistes, à la tête d’un trafic d’enfants et d’un réseau de pédocriminalité, tente de prendre le contrôle de notre politique et de nos médias »35. Après la sortie du film, Ballard qui a quitté l’ONG n’hésite pas à dénoncer la politique « woke » de la gauche qui par son « soutien » au « mouvement transgenre » et à la « politique des frontières » favorise la pédocriminalité et l’esclavage sexuel des enfants. Le lendemain de cette déclaration, Ballard sera invité chez Charlie Kirk…36. Il sera également conseiller de Donald Trump… Est-ce étonnant pour cet homme qui est en plus accusé d’agression sexuelle ?37

Sound of Freedom n’est pas le premier film sur les activités de Ballard. Il en existe au moins deux autres : The Abolitionist et Opération Toussaint. Ces films ont été promus en France par « Égalité et réconciliation » (mouvement d’extrême droite antisémite dirigé par Alain Soral), par des scientologues et par… Karl Zéro.

L’acteur : Jim Caviezel

Par ailleurs, l’acteur incarnant Ballard dans le film est Jim Caviezel, fervent catholique, connu surtout pour son rôle de Jésus dans La Passion du Christ (Mel Gibson, 2004), qui défend l’idée complotiste de l’adrénochrome, une croyance fondamentale chez les mouvements QAnon 38. Ce ramassis de conneries a défrayé la chronique lorsqu’il a été évoqué par Gérard Fauré, en toute décontraction, dans Touche pas à mon poste l’émission d’Hanouna le 9 mars 202339. C’est l’idée qu’en torturant des enfants, ceux-ci secréteraient cette molécule qui permettrait aux riches de rester jeunes40. Ainsi des réseaux sous-terrains entiers (parfois nommés « ferme secrète ») de traite d’enfants serviraient à la production de cette molécule.

Le réalisateur : Ajexandro Monteverde

Pour nuancer mon propos, le film en lui-même ne fait pas clairement la promotion de théories complotistes. Alejandro Monteverde, le réalisateur, se complaît dans la position du naïf inculte submergé malgré lui dans les lectures politiques et QAnon de son film. Il dit avoir voulu faire un film alertant sincèrement sur les dangers de la pédocriminalité41. Mais bizarrement le réalisateur semble tout de même bien connaître ces milieux étant lui-même un catholique conservateur anti-avortement42. De plus, il faut dire que certains des procédés utilisés dans le film sont plus que limites, notamment l’utilisation d’images de caméra de surveillance dont on ne sait pas si elles sont vraies et, si c’est le cas, ce qu’elles montrent vraiment…43. Tandis que Monteverde joue la carte du film apolitique, les bruyants Harmon, Ballard et Caviezel sont devenus les véritables ambassadeurs du film, n’hésitant pas à créer des liens d’accointance entre les critiques négatives et les réseaux pédocriminels.

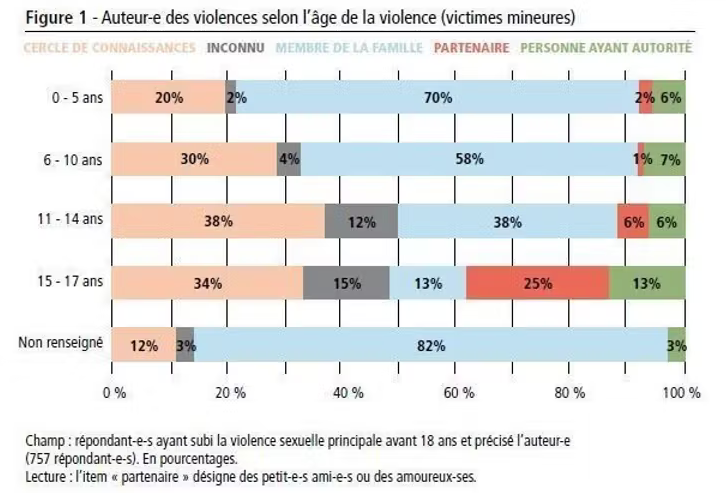

Sound of Freedom permet donc d’ouvrir largement la fenêtre d’Overton44 en faisant la promotion d’individus complotistes qui, grâce à la campagne de promotion du film, déversent leurs idées nauséabondes à un très large public. Le film, en plus de quelques sous-entendus problématiques, détourne également l’attention de la réalité des enfants victimes de violences sexuelles (dans 94 % des situations les auteurs sont des proches45) en mettant en avant des réseaux pédocriminels internationaux. Les visions complotistes ne s’arrêtent d’ailleurs pas à la lecture du film, mais concernent aussi sa distribution.

Fantasme d’Anastasie

En France, le film se fait connaître grâce aux réseaux d’extrême droite qui crient à la censure46 . Il faut ici encore une fois reconnaître que notre extrême droite manque clairement d’imagination puisque, bien sûr, les accusations de censure ont commencé aux USA. Avouons que la distribution du film a été difficile. Produit de manière indépendante grâce à un groupe de bailleurs de fond mexicain, la Fox devait à ce moment distribuer le film. Cependant, entre temps, la société conservatrice s’est faite racheter par celle aux grandes oreilles : Disney. Celle-ci, dans l’ensemble du rachat ne se serait même pas rendue compte de l’existence du film parmi les plus de 200 films abandonnés pour raisons économiques47. Il n’en fallait pas plus pour accuser le studio de censure alors même que le rachat des droits du film par Angel ne semble avoir posé aucun souci48.

Son arrivée en France pose également problème. Face à son succès aux USA, environ 15 distributeurs (dont Karl Zéro) se portent candidats49. Le temps des négociations suffit à mettre le feu aux poudres des pauvres complotistes qui ne peuvent pas attendre quelques semaines (et surtout qui ne comprennent rien – et ne cherchent pas à comprendre – au fonctionnement de la distribution). Ainsi, le film est dit « interdit en France par la ministre de la culture Rima Abdul-Malak »50. Au final, c’est la société Saje distribution qui s’en empare… Bien sûr, une fois le film sorti, la flopée de critiques négatives et les quelques refus d’exploitants de proposer le film dans leurs salles nourrissent à nouveau le narratif des comploplos fragiles. Pour Philippe Pulice, un spécialiste du « wokisme »51 (rien que ça !), ce sont les « progressistes qui promeuvent l’immigration massive, le multiculturalisme et la mixité » qui sont responsables de la « censure » du film. Mais heureusement que Karl Zéro était là, car sans lui « ce film ne serait probablement jamais sorti en France »52.

Il n’est pas surprenant que notre ami Zéro soit bien évidemment un défenseur du film : « Aller le voir et en parler sera un acte militant qui va enfin placer la lutte contre la pédocriminalité au centre du débat en France »53 mais également un relai des théories du complot qui l’entourent. Sur Sud Radio, dont la complaisance avec les théories conspirationnistes et d’extrême droite n’est plus à démontrer54, il qualifie Tim Ballard de « héros moderne » et déroule son discours sur les réseaux pédocriminels undergrounds sans aucune preuve à l’appui. Il en profite pour défendre l’idée complotiste que l’épouvantable viol et meurtre de Lola, massivement récupéré par l’extrême droite, serait un « crime rituel » et « sataniste »55.

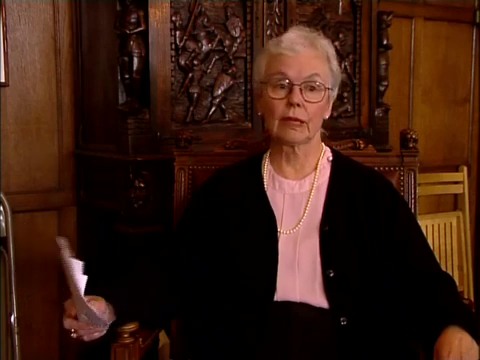

Il n’est donc pas étonnant, au vu de la proximité entre Karl Zéro et l’association Innocence en danger que cette dernière fasse ouvertement la promotion de Sound of Freedom. En outre, Homayra Sellier donne tranquillement une interview dans la matinale de la radio d’extrême droite Radio Courtoisie56 où elle dit ne pas comprendre les réactions négatives sur le film. Nous attirons votre attention sur le hochement de tête de Sellier quand, à 8m10, la présentatrice déclare que les « vrais complotistes dans l’affaire c’est les journaux »… Innocence en danger ne semble pas se poser de questions non plus. Le film, malgré les vives protestations et les nombreux articles dont il est l’objet, est clairement soutenu par l’association dont les membres sont « heureux d’accompagner la sortie »57. Sortie possible en France grâce à une société de distribution loin d’être innocente : Saje distribution…

Partie IV : Pourvu que les enfants soient Saje

Il faut malheureusement passer quelque temps sur Saje pour comprendre comment l’extrême droite catholique française est en train de s’acheter une respectabilité sur nos écrans de cinéma… De la Vidéo à la demande (VàD) pour des milieux catholiques spécifiques au cinéma grand public, la société Saje ouvre grand les portes des salles obscures pour son objectif d’évangélisation.

Les sensibilités religieuses préservées

Saje distribution c’est une société de distribution (et désormais de production) française créée en 2012 par Hubert de Torcy membre de la communauté de l’Emmanuel58 qui a notamment pour vocation l’évangélisation et est soupçonnée de mettre en place des thérapies de conversion. On ne s’étonnera donc pas de voir des dénonciations de cette communauté par des associations anti-sectes à l’instar de l’Avref (Aide aux victimes des dérives de mouvements religieux en Europe et à leur famille) ou de l’organisme ministériel Miviludes qui reste vigilante mais ne conclue pas à l’existence de dérives sectaires pour le moment59.

Ainsi, Saje « s’est spécialisée dans la distribution de films d’inspiration chrétienne (faith-based movies) et/ou destinés à un public familial en s’inspirant de ce qui se fait dans d’autres pays, en particulier aux États-Unis »60. Elle possède une plateforme de VOD nommée Saje+ auparavant intitulé Le film chrétien61. Pendant longtemps la petite société évolue dans son milieu, se fait le relai des productions de Godlywood62 et préserve les sensibilités religieuses blessées par le cinéma63. S’il lui arrive de distribuer des films de très bonne qualité – à l’instar de Une Vie cachée de Terrence Malick (2019) – la très large majorité de ses films sont très peu connus par le grand public et le public cinéphile. C’est vraiment au cœur de la cinéphilie catholique de droite et d’extrême droite que la société trouve son public. Sur leur site, chaque distribution est pensée comme une occasion de diffuser la foi notamment avec l’accès pour chaque film à un dossier pédagogique favorisant leur emploi dans des milieux éducatifs et scolaires. Jusque là pas de quoi fouetter un chat. C’est des cathos tradi qui montrent des films à d’autres cathos tradi pour qu’ils restent cathos tradi ou deviennent encore plus catho tradi et a priori les personnes non intéressées par le catholicisme ou la chrétienté ne tomberont pas dessus.

Les « Faith-based movies »

Pour vous donner une petite idée du contenu de la production diffusée par cette boîte, on parle ici de films comme :

- La saga Dieu n’est pas mort. Une série de 4 films (bientôt 5) produite par la société évangéliste Pure Flix (aujourd’hui Pinnacle Peak Picture) où les athées s’en prennent aux pauvres croyants en leur disant que sans preuves ils n’ont aucune raison de croire. Mais heureusement à la fin les méchants athées deviennent gentils parce qu’ils se convertissent convaincus par les arguments implacables des gentils croyants et parce qu’ils sont surtout touchés par l’amour de Dieu (et sinon de toute façon ils meurent ; sans doute punis par cette même déité… Pas sûr de vouloir vénérer un type aussi rancunier)

- Jésus l’enquête (Jon Gunn, 2017). Également produit par Pure Flix et inspiré de l’histoire du journaliste Lee Strobel. Après que sa fille a failli mourir d’étouffement et qu’une infirmière croyante l’ai sauvée, la femme de Strobel décide de se convertir face à une telle coïncidence (bah oui ! Quel est le nombre de chance pour qu’une infirmière se trouve dans le même restaurant PILE à ce moment-là et qu’en plus elle soit croyante…). Strobel se met ainsi en tête de débunker la résurrection de Jésus. Il n’y arrive pas et il se convertit… voilà !

Mais la société Saje connaît un véritable décollage grâce à une autre société, bien plus puissante, organisée et reconnue : Canal + ! Et pas n’importe quel Canal +, le Canal + de Vincent Bolloré !

Saje fait une apparition timide dans la sphère médiatique derrière un film qui va, quant à lui, défrayer la chronique : Unplanned (Cary Solomon et Chuck Konzelman, 2019). Encore une production Pure Flix diffusée dans les réseaux de Saje à partir d’octobre 2020. Le film va réellement défier la chronique quand il va être diffusé sur C8 (chaîne du groupe Canal+) le 16 août 202164. Le film « financé en partie par un millionnaire qui pense que Trump a été choisi par Dieu », est tiré de l’histoire vraie d’Abby Johnson «devenue célèbre pour sa spectaculaire “conversion” au militantisme anti-avortement »65. Ce film contre l’IVG n’ayant peur d’aucun ridicule – allant jusqu’à montrer un fétus se débattre pour ne pas être aspiré – provoque donc légitimement les protestations du planning familial et des associations militantes. Si l’ARCOM a bien condamné Cnews à une amende de 100 000 euros en raison d’une émission où l’avortement avait été qualifié de « première cause de mortalité dans le monde »66, concernant la diffusion d’Unplanned elle ne lèvera pas le petit doigt considérant que cela relève de la liberté éditoriale de la chaîne. Avant sa fermeture C8 rediffusera le film comme un pied de nez envers toutes les personnes dont les protestations ont permis sa fin…67

Créés sous le signe de l’hexagone

Mais la bromance entre Saje et Canal+ ne s’arrête pas là, puisqu’en 2023 sort un film étendard pour l’extrême droite, une co-production entre Studio Canal et Puy du Fou films : Vaincre ou mourir (Paul Mignot et Vincent Mottez, 2023)68. Ce biopic de François Athanase Charette de La Contrie, général vendéen pendant les guerres de Vendée, sera bien sûr diffusé par Saje. Il permet à la petite société spécialisée en VàD une entrée fracassante dans la distribution en salle et sans doute un petit pactole qui permettra par la suite de réaliser des projets d’une autre ambition, notamment de passer à la production.

En effet, très rapidement Saje se lance dans la production avec une « comédie française » intitulée De mauvaise foi (Albéric Saint-Martin, 2025). Pompant allègrement Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ? (mais avec le talent pour rendre le concept encore plus de droite), il raconte l’histoire d’une catholique qui veut se marier avec un athée et notamment de ses parents qui veulent absolument l’en empêcher. Ces chrétiens fondamentalistes cherchent maintenant très clairement à évangéliser et à ne plus se limiter à leur public de base. Ainsi, Saje distribue des films comme Reste un peu (Gad Elmaleh, 2022), une fiction racontant la conversion de l’« humoriste » plagiaire ; le film d’animation américain Le Roi des rois (Seong-ho Jang, 2025), ou encore le docu-fiction Sacré-Cœur (Sabrina et Steven Gunnell, 2025)69.

Ce dernier est d’ailleurs au cœur de nouvelles polémiques autour de l’usage du cinéma comme outil d’influence et de propagande des idéologies religieuses et d’extrême droite70. Sacré-coeur a de nouveau mis en lumière la stratégie de pression exercée par des groupuscules militants sur les exploitants mais aussi par des élus. Celle-ci fonctionne en deux volets. Le premier, ce sont les injonctions à déprogrammer, les attaques et intimidations à répétition contre les films considérés comme « progressistes » ou « wokistes » à l’instar de Avant que les flammes ne s’éteignent (Mehdi Fikri, 2023), Amin (Philippe Faucon, 2018), Les Engagés (Émilie Frèche, 2022) ou encore Rodéo (Lola Quivoron, 2022)71. Ce sont clairement des appels à la censure qui ne se limitent d’ailleurs pas au monde du cinéma comme on l’a vu avec l’ouvrage Le Livre le plus important du monde. De très bons exemples de lutte en faveur de la liberté d’expression…

Petite parenthèse

Précisons tout de même, pour les lecteur·ices tatillon·nes, que nous n’appelons aucunement ici à censurer les films dont nous parlons, que ce soit Sound of Freedom, Unplanned ou Sacré-Coeur. Notre propos vise à informer sur les stratégies culturelles des mouvements d’extrême droite et sur les différents réseaux en action autour de ces productions afin que chacun·e sache et choisisse en son âme et conscience ce qu’il ou elle regarde et/ou finance par son achat.

Rappelons également que la loi limite la liberté d’expression afin de la garantir à tout un chacun. Si un film vient à être déprogrammé c’est possiblement72 parce qu’il aura franchi ces limites (discrimination, appel à la haine, etc.)73 ou qu’on aura basculé dans un régime anti-démocratique… Mais, dans ce dernier cas, les films interdits ne seront certainement pas les mêmes.

« Ces manipulations visent à intimider les cinéastes, les distributeurs, pour qu’ils n’osent plus aborder certains sujets, filmer certains récits »74

Le second volet, ce sont les injonctions à programmer et la valorisation à outrance des films considérés comme adéquats. Les films distribués par Saje sont au cœur de cette stratégie d’influence. L’ensemble de ces pressions s’exercent sur les sites de notation en ligne (Allociné, Senscritique, Letterbox, etc.) ainsi que directement sur les exploitants notamment de salles municipales et associations programmatrices ou relais75

« Nous avons été inondés d’appels téléphoniques, une centaine, pour nous demander de programmer le film. Jamais de manière méchante, mais on sentait que tout cela était orchestré »76

Après ce panorama des activités de Saje ainsi que des stratégies d’influence qu’elles engendrent, est-il encore étonnant que ce soit Homayra Sellier qui soit interviewée dans le dossier de presse de Sound of Freedom publié par Saje distribution77 et invitée avec Karl Zéro pour un live de promotion78 ?

Partie V : On fait l’bilan, calmement…

Pour finir, revenons sur notre échelle Sound of Freedom79. Grâce au bruit médiatique qu’il a produit, ce film est parfait pour discriminer les associations de défense des enfants et celles qui sont des pions de l’extrême droite ou, au mieux, naïves et confusionnistes. Il faut ici se référer aux tensions politiques qui occupent les associations de lutte contre les violences sexuelles sur les enfants.

Au cœur de nos peurs

Depuis des années maintenant l’extrême droite religieuse/complotiste essaie de se faire une place en promouvant des récits déconnectés des réalités. Cet « allié embarrassant » de la lutte contre la pédocriminalité détourne les discours et les luttes à son avantage en mettant en avant le danger de l’extérieur, de l’autre, de l’étranger, des élites pédosatanistes, etc. Le mouvement QAnon est fondamental dans cette réappropriation. Selon les Décodeurs du Monde, c’est avec la rumeur du Pizzagate qu’elle commence80. Cette théorie postule qu’il existe un réseau pédocriminel de traite d’enfants dirigé par les démocrates, en particulier Hillary Clinton. Cette histoire culminera avec un individu armé tirant des coups de feu dans une pizzeria, lieu supposé du trafic81.

Pour Le Monde, en France c’est bel et bien la figure de Karl Zéro qui agrège autour de lui les conspirationnistes en tout genre82. L’ennemi n’est alors plus tant la pédocriminalité que les adversaires désignés83 (franc-maçons, élites, satanistes, etc.) et leurs complices (États, politiciens, tribunaux et justice, etc.). Ce qu’il est également intéressant de constater c’est que ces histoires de crimes rituels d’enfants ne sont pas nouvelles et s’ancrent dans une profonde histoire de l’antisémitisme européen, rappelons-nous la rumeur d’Orléans84. Malgré tout, pour la chercheuse Véronique Campion-Vincent ces histoires ont également visé d’autres minorités à travers l’histoire à l’instar des chrétiens dans l’Empire romain85.

Ces chimères se nourrissent de nos peurs les plus profondes et usent des faits divers sordides pour les alimenter. Dans les années 1980 aux USA, on constate par exemple une vague de peur sataniste assemblant des faits divers et des rumeurs de rituels aux diables causée notamment par l’ouvrage Michelle Remember de Lawrence Pazder86. Cette période influence encore les fantasmes des mouvements conspirationnistes actuels. Le souci est qu’aujourd’hui ces récits polluent la lutte nécessaire contre les violences sexuelles faites aux enfants. Tandis qu’on est capable de dire qu’environ 94 % des cas d’agression sexuelle sur des enfants sont le fait de personnes connues par la victime, les conspirationnistes continuent d’agiter le chiffon de l’étranger (et on évite au passage bien soigneusement d’évoquer les affaires liées à l’Église Catholique87).

« Jamais une seule victime ne m’a raconté avoir été victime dans le cadre de cérémonies. Les vraies violences sont dans la famille ou dans le monde du sport. Peut-être qu’il y a de vrais réseaux satanistes, je ne sais pas. Mais je sais où il y a de vraies violences »88

L’austérité comme moteur ?

Ce qui m’étonne encore en achevant cette enquête, c’est la tolérance (médiatique en tout cas) des associations sérieuses envers les propos insensés de Karl Zéro, de sa plateforme et des mouvements d’extrême droite qui gangrènent la lutte. Selon moi, le travail harassant des bénévoles de ces associations, le poids qu’elles portent sur les épaules, l’ambition et la nécessité de leurs missions ne leur permettent pas forcément de consacrer du temps et de l’énergie à ce combat. Rappelons, si besoin est, que le secteur social en général et les structures de protections des enfants en particulier manquent cruellement de moyens89. Les coupes budgétaires successives les poussent sans cesse à faire plus avec moins. Dans un tel contexte, les discours du type « plus on sera, mieux ce sera, peu importe d’où les personnes viennent » ne peuvent que fleurir.

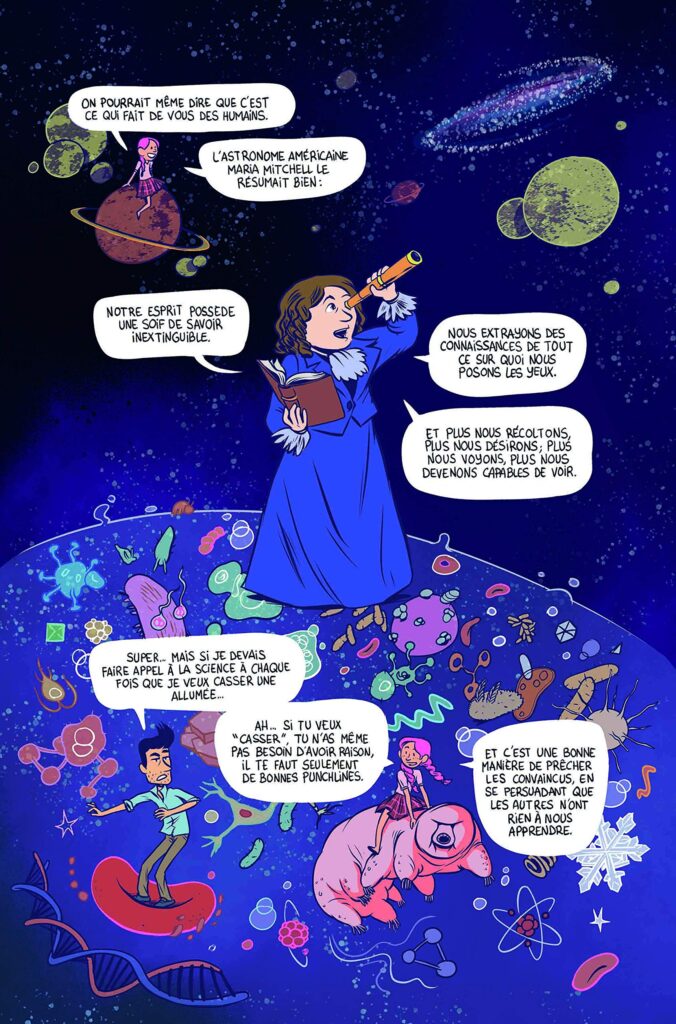

“Karl Zéro a eu le mérite de se saisir de ce sujet. Moi, sur les histoires de Fourniret, de Nordahl Lelandais, ça nous fait oublier aussi d’une certaine manière que 80 % des violences ont lieu dans l’espace familial. Et donc si on attache trop d’importance à ces personnages, on oublie la majeure partie de l’iceberg, les violences intrafamiliales”90

Si besoin est encore de montrer le désintérêt du gouvernement sur ce sujet, rappelons que les macronistes ont délibérément saboté la Ciivise (organisme soutenu très majoritairement par des associations) en évinçant Édouard Durand91 et qu’un premier ministre ayant couvert des affaires de violences sur des enfants dans un établissement catholique a pu sans problème rester en poste92… De là il n’y a qu’un pas à faire en disant simplement que sans réelle volonté politique et sans moyens supplémentaires, les théories complotistes de l’extrême droite catholique et traditionaliste ne vont aller qu’en s’amplifiant ; fatiguant et brouillant ainsi les vrais combats en « luttant » contre des moulins à vent (réseaux pédocriminels satanistes et autres trucs farfelus), en attaquant les dispositifs d’EVARS, en refusant toutes les évolutions sociales en terme d’identité de genre et de sexualité conquises par les mouvements LGBT+ (homosexualité, bisexualité, transidentité, polyamour, etc.), laissant ainsi les véritables coupables de VSS sur les enfants impunis tout en empêchant de mettre en place des solutions de prévention…

« Que nos choix reflètent nos espoirs et non nos peurs »

Après tous cela, quid d’Innocence en danger ? Au vu,

- De la proximité avec Karl Zéro et de ses positionnements complotistes (production de films, publication de livres, etc.)

- Des idées défendues dans les différentes interventions médiatiques, dans les formations et dans les différents films produits (positionnement anti-EVARS, propos plus que douteux sur des réseaux pédosatanistes/maçonniques et sur les droits sexuels, relecture fantasmée et non appuyée par des preuves de procès de pédocriminels médiatiques, etc.).

- De la promotion de l’association, de sa présidente et de Karl Zéro du film Sound of Freedom et de ses partenaires (Saje distribution)

- De la proximité avec de nombreux médias d’extrême droite qu’Homayra Sellier et Karl Zéro parcourent (Sud radio, Radio courtoisie, L’incorrecte, Géopolitique profonde [dans une émission du doux nom de « La France pédoland »]93, etc.)

- De la volonté de l’association de sauvegarder son image de marque en mettant de côté tout en les soutenant les personnalités qui font trop de bruit à l’instar de l’anti-EVRAS Verlaine Urbain

nous pensons que la tête de l’association peut être catégorisée dans les mouvements d’extrême droite catholique et traditionaliste (tout du moins très proche) et/ou confusionnistes. Il est plus difficile de l’affirmer pour l’ensemble des membres de l’association même si, vus de l’extérieur, les discours médiatiques de Sellier et surtout de Zéro ne semblent pas provoquer d’émules. De même, au vu du nombre de recherches qu’il a fallu accomplir et des connaissances à acquérir nécessaires pour pouvoir catégoriser cette ONG, il nous semble que nombre d’institutions et de structures peuvent parfaitement se faire avoir sur le sérieux d’Innocence en danger (à l’instar de la mienne qui est actuellement en train de réviser son jugement après cette enquête). Nous pensons donc qu’il peut également en être de même pour certains de ses membres qui peuvent s’impliquer dans une association dont à première vue les actions principales (juridiques et d’accompagnement) sont bien assumées.

Il nous semble cependant nécessaire de valoriser d’autres associations plus sérieuses sur le sujet notamment en ce qui concerne la médiatisation et la formation. Tout du moins cette association n’a pas sa place dans les instituts de formation publics parce qu’elle ne semble pas en partager les valeurs. Il en va ici de ne pas valoriser la transmission d’idées complotistes puisqu’elles sont colportées très subrepticement dans les formations via la promotion des films et des propos allusifs. Ayant confronté mes deux formatrices à la fin de la formation notamment sur les discours de Karl Zéro et la promotion de Sound of Freedom, l’une d’entre elle m’a parlé, au détour d’une phrase, des « mouvements satanistes »… On parlait à ce moment-là de l’allusion de Zéro sur les Franc-maçons. Cela en dit beaucoup des idées qui peuvent graviter dans de tels groupements une fois sorti du discours institutionnel. Il en va également de la protection et la valorisation de l’EVARS qui nous semble être une pierre angulaire dans la lutte contre la pédocriminalité.

Pour finir, il en va de ne pas céder aux idées extrémistes et intolérantes et pas seulement de rétablir des vérités face aux complotismes. Le conspirationnisme est redoutablement efficace dans la promotion de l’idéologie de l’extrême droite qui se trouve derrière mais celle-ci peut parfaitement vivre sans. Si c’est une méthode qui est tant aimée par ces réseaux c’est qu’elle est particulièrement fructueuse pour semer le doute et la peur dans les esprits mais aussi et surtout parce que leurs valeurs ne reposent pas sur une importance accordée aux faits. L’extrême droite prétend dire la « vérité » mais passe son temps à décrier celles et ceux qui travaillent pour améliorer nos connaissances du monde, à détourner et attaquer les sciences, la presse d’investigation et la justice. Elle en singe les méthodes pour se doter d’un vernis de sérieux, mais l’objectif reste de manipuler. Comme nous l’avons vu, de nombreuses autres idées sont transmises par ses discours (méfiance de l’autre, de l’étranger ; peur du progrès humain et social ; terreur face à l’acceptation des différences – notamment en matière de genre et de sexualité, etc.). Celles-ci sont des valeurs et relèvent non des faits mais bien d’enjeux éthiques et moraux.

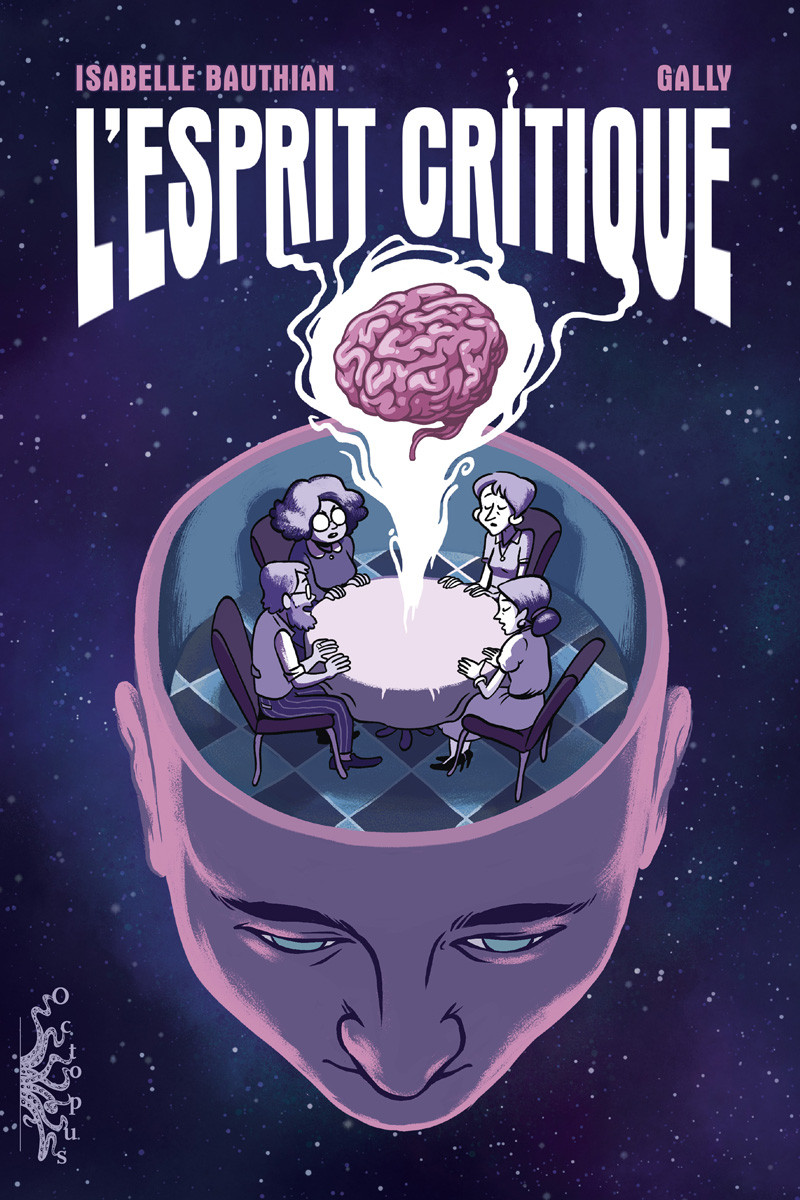

Beaucoup diraient que le Cortecs, étant une association d’esprit critique, n’a pas à se positionner sur ce terrain (et ce serait bien mal nous connaître). Nous estimons au contraire que certaines valeurs sont fondamentales et doivent être défendues non seulement pour pouvoir exercer nos esprits critiques, pour en valoriser les connaissances et les outils, mais aussi, tout simplement, pour vivre dans une société désirable et enviable ou chacun·e aurait sa place sans être victime de préjugés, de discrimination et de violence. Utopiste ? Bisounours ? Non ! Émancipateur !

Bonus

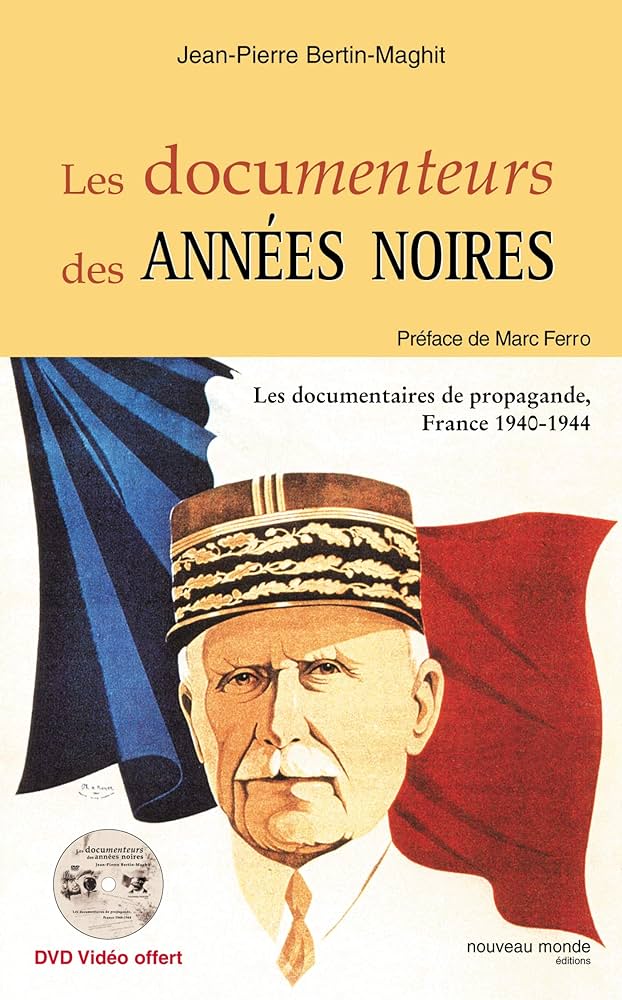

Les épisodes de Cinétique disponibles sur quelques films qui ont été abordés (cliquez sur les jaquettes pour y accéder) :

Remerciements

Avant publication, cet article a été relu par un journaliste de métier et par une grande partie de l’équipe du Cortecs qui ont de fait contribué à sa pertinence. Nous les en remercions.

Je tenais également à remercier les collègues qui ont subit mes remarques durant la formation et après mais qui m’ont soutenu dans ma démarche et ont pour certain·es creusés de leur côté et ont même été force de proposition pour remplacer cette intervention d’Innocence en Danger. Vive l’EVARS ! 😉

Je tiens aussi à remercier les différents acteur·ices de la formation qui ont été à l’écoute de mes critiques et de mes recherches. En espérant que cet enquête participera à mettre en avant des associations plus sérieuses sur le sujet dans toutes les structures concernées.

:quality(50)/2022/02/24/phpmOaNYW.jpg)