“En 20 ans dans le scepticisme, c’est l’événement en français, le plus impressionnant auquel je suis allé”, c’est avec ses mots que Jean-Michel Abrassart du Comité Para, a commencé son intervention lors de la première édition des Rencontres de l’Esprit Critique organisée en septembre à côté de Toulouse. Deux membres du Cortecs y sont également intervenus, on vous raconte !

Le but de ces rencontres était de faire converger en un même lieu, des acteurs de l’esprit critique francophone et un public familial intéressé par cette thématique (mais possiblement déjà acquis à ces idées). L’événement a rassemblé plus de 800 personnes au cours de la journée.

Après une inauguration avec les élus locaux (tradition oblige ?), la première table ronde avait pour thème “la place de l’esprit critique aujourd’hui” et réunissait un parterre de quatre vulgarisateurs et vulgarisatrices web. Une uniformité des point de vue possiblement dommageable à la richesse du débat, mais certainement profitable au succès de l’évènement !

Pendant la journée se sont enchaînées des tables rondes où différents intervenants ont échangé sur les liens entre Esprit Critique et Recherche, Sciences humaines et sociales, Santé, Éducation et enfin Informations1.

Si la présence d’universitaires était plus importante au cours de ces tables rondes, on pourrait reprocher la surreprésentation de vulgarisateurs à la défaveur des chercheurs (surreprésentation parfois pointée du doigt par les vulgarisateurs eux-mêmes).

En parallèle de ces tables rondes, se tenaient également une série d’interventions à destination des plus jeunes utilisant des sujets ludiques (Harry Potter, jeux vidéos, insectes & araignées, …) pour parler d’esprit critique.

Enfin, la journée s’est conclue par deux moments divertissants présentés par le mentaliste Clément Frèze : Un burger quiz, sauce zététique, et son spectacle “La séance”.

Intervention des « cortexiens »

Denis Caroti est intervenu lors de la table ronde sur le thème “Esprit critique et éducation”, thématique au cœur du projet du Cortecs. Dans cette table ronde, il était accompagné du vulgarisateur “vieux de le vieille” (sic) Jean-Michel Abrassart auteur de la BD pour enfant “Zack et Zoé, zététiciens en herbe”, de Philippe Hubert coresponsable de l’IRES, groupe de recherche sur l’enseignement de l’esprit critique et de Bertrand Monthubert ancien président de l’Université Paul Sabatier à Toulouse. Cette table ronde a notamment permis de discuter de la place et de l’enjeu de l’éducation à l’esprit critique, que ce soit pour la formation des enseignants ou celle des élèves. Vous pouvez retrouver cet échange en vidéo ici

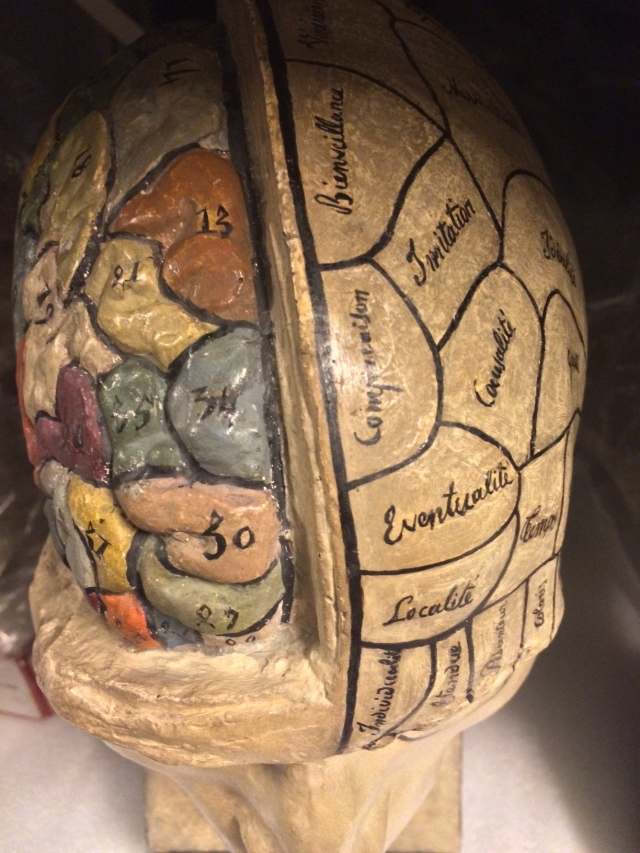

En dehors de ces tables rondes qui concentraient l’essentiel de la programmation et du public, se tenaient également des ateliers où vous pouviez tester vos dons de sourciers, découvrir les biais cognitifs et les sophismes, porter un regard critique sur l’histoire via un jeu vidéo, ou encore créer votre propre recherche bidon.

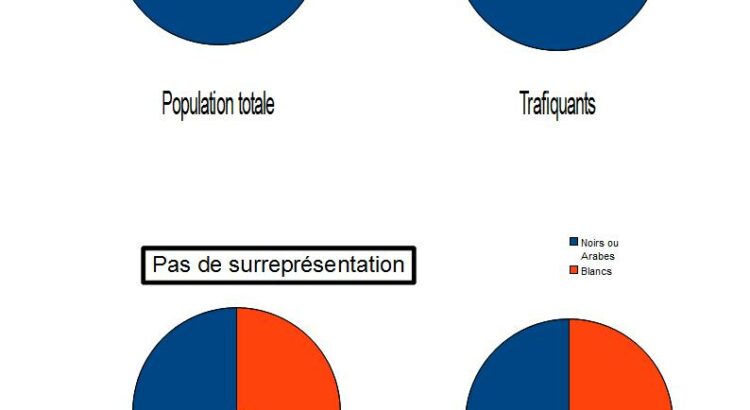

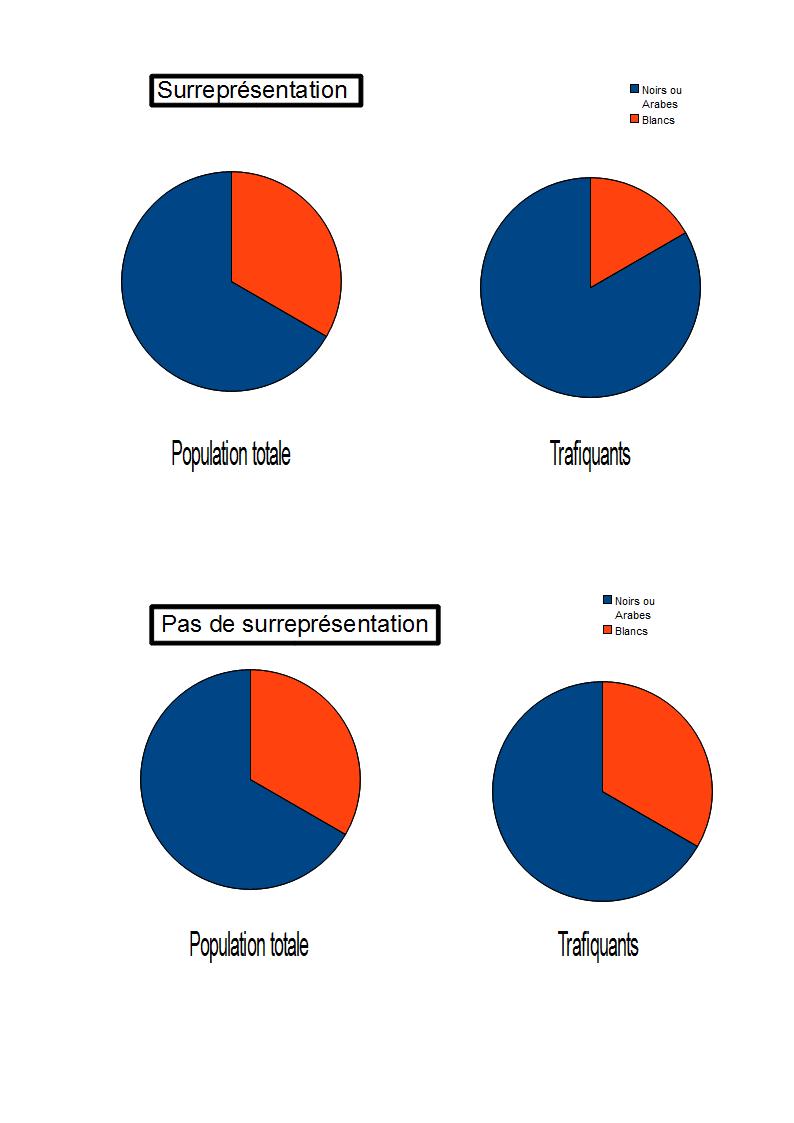

C’est dans ce cadre que Nicolas Martin a proposé lui aussi un atelier pour discuter de l’approche bayésienne de l’esprit critique en proposant, notamment, de participer à un QCM bayésien.

Dans cette forme d’évaluation, le questionné n’est pas contraint de donner une réponse unique (et potentiellement aléatoire) à la question, mais doit au mieux estimer son incertitude en exprimant la vraisemblance de chacune des réponses. Le questionné donne donc à chaque réponse un score correspondant à la crédibilité qu’il lui assigne2.

Le QCM bayésien de Nicolas (et bien d’autres) est disponible ici sur le site bayes-up.

Si cet exercice semble a priori favoriser la nuance, la métacognition et (donc) l’esprit critique, il serait intéressant d’avoir davantage de recul et d’étude sur celui-ci.

Nicolas a également présenté les résultats de l’enquête “Combien t’y crois ?” qui proposait aux questionnés de donner leur degré de croyances en une trentaine de propositions. Les résultats seront également disponibles (très) prochainement en ligne.

Une belle fête de l’esprit critique

Cet événement est une première en France à cette échelle et on peut s’en féliciter. Bien entendu, tout n’était pas parfait et on pourra reprocher à l’organisation de ne pas avoir fait venir l’ensemble des scientifiques qui travaillent au quotidien sur ces sujets. Nous commettrions néanmoins deux erreurs : celle de la solution parfaite (à l’impossible nul n’est tenu et on peut déjà se satisfaire de ce premier pas), et celle du biais du survivant (on ne voit que les personnes qui ont répondu oui à l’invitation, pas celles qui ont été invitées…). Cependant, il reste encore du travail pour que cet événement reflète plus que des tendances médiatiques et populaires, et mette davantage en avant le travail des personnes de terrain (notamment sur le terrain éducatif), qu’elles soient chercheuses, formatrices ou enseignantes, et dont l’expérience pourrait apporter un discours plus proche de la réalité. D’ici à en faire un colloque de recherche/enseignement, il n’y a qu’un pas qu’on pourrait souhaiter pour les années à venir…

Malgré les quelques reproches (être critique, sur un évènement d’esprit critique, c’est de bonne guerre !), l’événement est une belle réussite et a permis, nous l’espérons, de donner une certaine visibilité à la diffusion de l’esprit critique et de son enseignement pour lequel nous militons depuis toujours. Nous tenons également à saluer la gratuité de l’événement ainsi que l’invitation à donner une contribution libre au profit de l’association “Tout le monde contre le cancer”.

Nous remercions l’organisation de nous avoir invités à partager nos points de vue et espérons que les Rencontres de l’Esprit Critique se poursuivront et s’amélioreront au fil des années en n’oubliant pas un objectif qui nous semble fondamental : Apporter au plus grand nombre, et notamment à celles et ceux qui n’y ont pas facilement accès, les outils épistémologiques et méthodologiques nécessaires pour exercer une pensée critique affûtée, tournée aussi bien vers ses propres opinions que vers l’examen des discours de tout ordre !