Faire appel à des différences d’ordre « naturel » entre deux groupes de population (juifs et aryens, noirs et blancs, hommes et femmes) est un procédé récurrent pour asseoir et légitimer une domination et des différences de droits. Mais c’est moins la véracité de ces différences dites naturelles que le mécanisme argumentatif qui les sous-tend qui nous intéresse d’habitude. Lorsque nous abordons le sexisme en cours ou en atelier, nous rentrons donc rarement dans ce type de débat. Pour prendre un exemple parmi tant d’autres, plutôt que de discuter sur le sens et la validité scientifique de l’affirmation « les femmes sont moins fortes que les hommes », nous préférons discuter de la question « en quoi le fait que les femmes soient moins fortes en moyenne que les hommes légitime-t-il (ou non) que la moyenne des revenus des hommes soient 50% plus élevée que celle des femmes, qu’il n’y ait que 25% de femmes à l’assemblée nationale, qu’il n’y ait qu’une minorité de sages-femmes masculins et de femmes saxophonistes dans le jazz ?, etc «

Pourtant, nous avons décidé de faire une exception et de revenir ici sur ces différences entre les hommes et les femmes. D’abord parce qu’il y a beaucoup d’idées reçues sur le sujet, ensuite parce que la publication de l’article Sélection commentée de ressources sur le genrea suscité des questionnements* sur l’influence du combat féministe dans les interprétations des dernières connaissances en neurosciences. Les chercheurs militants ont-ils tendance à interpréter exagérément les dernières connaissances en neuroscience (notamment sur la plasticité cérébrale) dans le sens d’une minimisation des différences naturelles entre les hommes et les femmes ? Si nous rêvons de voir un jour disparaître les différences de droits entre les sexes, nous souhaitons avant tout le faire sur des bases solides. Pour tenter de minimiser toute intrusion idéologique sur ce sujet, nous nous sommes tournés vers Catherine Brandner, chercheure au Laboratoire de Recherche Expérimentale sur le Comportement (LERB) de l’Université de Lausanne, qui a accepté de faire un bilan des connaissances scientifiques actuelles sur le sujet.

Guillemette Reviron

* Merci à Franck Ramus, chercheur en sciences cognitives à l‘Ecole Normale Supérieure, pour cette démarche ainsi que ses commentaires sur cet article.

Sommaire

Sexe et chromosomes : quelques mécanismes à l’origine de dimorphismes sexuels dans les organes

II. Différences sexuelles, cerveau et aptitudes cognitives

Différences sexuelles, cognition et comportement

Préambule

Bien que les connaissances ne cessent de progresser, la question des différences sexuelles reste un sujet de débat. La polémique est le plus souvent alimentée par des opinions divergentes concernant la présence ou au contraire l’absence de différence entre les sexes, et ceci souvent sur un fond idéologique créateur de confusion.

Afin de clarifier cette situation, il est nécessaire de rappeler qu’une question scientifique se traite dans un cadre théorique qui fournit une structure potentielle d’explication. Ce cadre permet de clarifier et de définir les concepts ou les objets d’une recherche afin de pouvoir les analyser. De ce point de vue, l’étude des différences sexuelles se divise en différents champs de recherche caractérisés par leurs objets et leurs méthodes spécifiques. Par exemple:

- la biologie moléculaire cherche à expliquer l’origine des chromosomes sexuels et les mécanismes liés à leurs gènes

- la neuroendocrinologie cherche à expliquer comment les hormones sexuelles sont en mesure de façonner le cerveau

- les neurosciences cherchent à expliquer comment le sexe modèle le cerveau tant du point de vue de sa structure (architecture) que de ses propriétés fonctionnelles

- la psychologie expérimentale cherche à isoler certaines variables ou fonctions cognitives afin d’étudier le comportement des hommes et des femmes

- les études genre cherchent à expliquer comment le sexe influence les rapports sociaux, le pouvoir et la discrimination qui en découle

Ces quelques exemples n’ont pas la prétention d’être exhaustifs. Ils visent à montrer que discuter des différences sexuelles demande de préciser l’objet, en tant que partie de la réalité que l’on cherche à expliquer, afin de se détacher du passionnel ou du normatif.

Introduction

Depuis quelques années, les neurosciences alliées à la biologie moléculaire manifestent un regain d’intérêt pour l’investigation des différences entre les sexes chez l’humain. Cet effet repose pour l’essentiel sur le développement de nouvelles technologies (séquençage, biopuces, imagerie cérébrale, tractographie) permettant de mieux décrire les mécanismes liés aux chromosomes et aux hormones sexuelles mais aussi de mieux retracer leur histoire évolutive. Ces développements nous obligent à constater que les différences sexuelles sont beaucoup plus largement répandues que nous pouvions le penser jusqu’ici. Par exemple, des découvertes récentes indiquent que la prévalence, le déroulement et la sévérité de maladies communes comme les maladies cardio-vasculaires, les maladies auto-immunes ou les pathologies cérébrales ne sont pas semblables chez les femmes et les hommes, et que ces différences pourraient être dues à une régulation des gènes (ensemble des mécanismes biochimiques aboutissant à la production de molécules nécessaires à la fabrication des protéines) qui diffère entre les sexes (35).

Comprendre d’où viennent ces différences sexuelles et comment elles agissent demande de se pencher sur des mécanismes compliqués que la science commence à pouvoir expliquer. L’objectif de ce texte est de fournir des explications simplifiées de quelques mécanismes compliqués à l’origine des différences sexuelles, et de montrer comment ces derniers façonnent le cerveau au cours du développement et donnent lieu à des variations tant structurelles, fonctionnelles, qu’adaptatives. Une fois ces différences décrites, et considérant que la fonction prioritaire du cerveau est de traiter de l’information, la question se pose de savoir si ces variations sont à l’origine de différences d’aptitudes ou de raisonnement entre les sexes. Afin d’y répondre, la seconde partie du texte cherchera à évaluer comment certains dimorphismes cérébraux pourraient offrir la possibilité de résoudre un même problème à l’aide de différentes stratégies cognitives.

I. Sexe et genèse

Sexe et chromosomes : quelques mécanismes à l’origine de dimorphismes sexuels dans les organes

Le caryotype (arrangement standard de l’ensemble des chromosomes) du génome (ensemble du matériel génétique codé dans l’ADN d’un individu) est constitué de paires de chromosomes homologues appelés autosomes et, pour les espèces à reproduction sexuée, d’une paire de chromosomes sexuels appelés hétérochromosomes ou gonosomes. Chez les mammifères, l’étude de l’origine de ces chromosomes sexuels semble indiquer qu’ils dérivent d’une paire d’autosomes présent chez un ancêtre vertébré qui, au cours de l’évolution, a accumulé des différences et des spécialisations (41,46)

Chez les mammifères y compris l’humain, cette histoire évolutive se traduit par la présence de deux caryotypes distincts où la 23e paire de chromosomes est homogamétique XX pour un individu femelle et hétérogamétique XY pour un individu mâle. Comparativement, les chromosomes X et Y se distinguent par leur taille (le chromosome X étant beaucoup plus grand que le chromosome Y) mais aussi par leur contenu en gènes (environ 6% des gènes du génome pour le chromosome X et environ 2% pour le chromosome Y). Ces différences indiquent que le chromosome X a été fortement conservé au cours des différentes étapes évolutives alors que le chromosome Y a perdu beaucoup d’ADN par la suppression de recombinaisons. D’un point de vue fonctionnel, cette divergence a restreint, pour l’essentiel, le rôle du chromosome Y à porter un gène (SRY) dont la transcription et la traduction avec d’autres gènes aboutissent à la différenciation des gonades de l’embryon en testicules (différentiation sexuelle) alors que la majorité des gènes du chromosome X n’est pas impliquée dans les caractéristiques sexuelles.

L’ADN, présent dans tous les noyaux des cellules vivantes, renferme l’ensemble des informations nécessaires au développement et au fonctionnement d’un organisme. Chez les organismes sexués, chaque gène comporte deux versions, appelées allèles, dont l’une est issue du père et l’autre de la mère. L’expression des gènes repose sur un ensemble de mécanismes de régulation permettant de transposer l’information génétique contenue dans une séquence d’ADN en protéine. Les caryotypes XX et XY divergeant par leur contenu potentiel en gènes, ce déséquilibre est compensé par des mécanismes spécifiques comme la compensation du dosage de gènes et l’empreinte parentale : le mécanisme de compensation du dosage des gènes liés au chromosome X se produit durant les stades précoces du développement embryonnaire. Il correspond à l’inactivation aléatoire et permanente de l’un des deux chromosomes X (Xm maternel ou Xp paternel) dans chaque cellule somatique des embryons femelles. Ce mécanisme temporaire est ensuite relayé par un mécanisme épigénétique (modification transmissible réversible sans modification de la séquence ADN) appelé «empreinte génomique parentale» conduisant à une expression différentielle des allèles d’un gène en fonction de sa provenance maternelle ou paternelle (5). Comme le mécanisme d’inactivation n’est pas parfait, certains gènes (estimés à environ 15% chez l’humain) portés par le chromosomes X silencieux échappent à l’inactivation. Ce phénomène permet l’expression de gènes provenant à la fois du gène X maternel et paternel. Ainsi, les femmes présentent des populations de cellules mosaïques (ayant une composition allélique différente) ce qui n’est pas le cas chez les hommes. Cette différence est pensée comme l’origine des dimorphismes sexuels observés dans divers organes mais aussi dans le cerveau (2, 16, 33, 40, 50).

Hormones sexuelles et cerveau

Durant l’embryogenèse, l’expression différentielle des gènes portés par les chromosomes sexuels alliée à l’action des hormones sexuelles est à l’origine de la différentiation sexuelle morphologique. Dans les deux sexes, la crête génitale constitue l’ébauche gonadique primitive qui, une fois enrichie par les cellules germinales primordiales (destinées à former les spermatozoïdes et les ovocytes), va permettre le développement de gonades sexuellement différenciées. Chez l’embryon de sexe masculin (XY), c’est au cours de la septième semaine de gestation, sous l’influence d’une cascade d’événements génétiques impliquant le gène SRY situé sur le chromosome Y, que la gonade indifférenciée se développe en testicules ; le développement des ovaires, lui, commence autour de la huitième semaine pour être reconnaissable autour de la dixième semaine. Chez l’embryon de sexe masculin, l’augmentation importante de la production et de la sécrétion de testostérone par les testicules, entre la neuvième et la dixième semaine, produit la masculinisation de l’embryon et donc le développement d’un phénotype masculin. En l’absence de chromosome Y, et donc du gène SRY, on observe le développement d’un phénotype féminin. Ces phénomènes conditionnent les facteurs génétiques et hormonaux de la détermination du sexe (23).

Après la naissance, et chez le garçon, la testostérone continue à circuler à des concentrations élevées pour devenir indétectable vers l’âge de 6 mois et reprendre de l’activité à la puberté. Chez la fille, la testostérone est présente juste après la naissance puis chute ensuite très rapidement (elle provient du placenta d’une part et de la production surrénalienne de la mère en réponse au stress physiologique de l’accouchement). À la puberté, la testostérone est à nouveau sécrétée faiblement dans la circulation sanguine par l’ovaire et les glandes corticosurrénales (10). Durant la phase précoce du développement post-natal, la testostérone opère des fonctions liées au développement cérébral (3,8).

Cette action spécifique est le produit de la conversion de la testostérone en œstradiol par une enzyme, l’aromatase, produite par les neurones et les astrocytes (cellule de support et de protection des neurones). Cette conversion permet d’activer des récepteurs aux œstrogènes, lesquels, durant cette période, sont largement distribués dans le système nerveux (4).

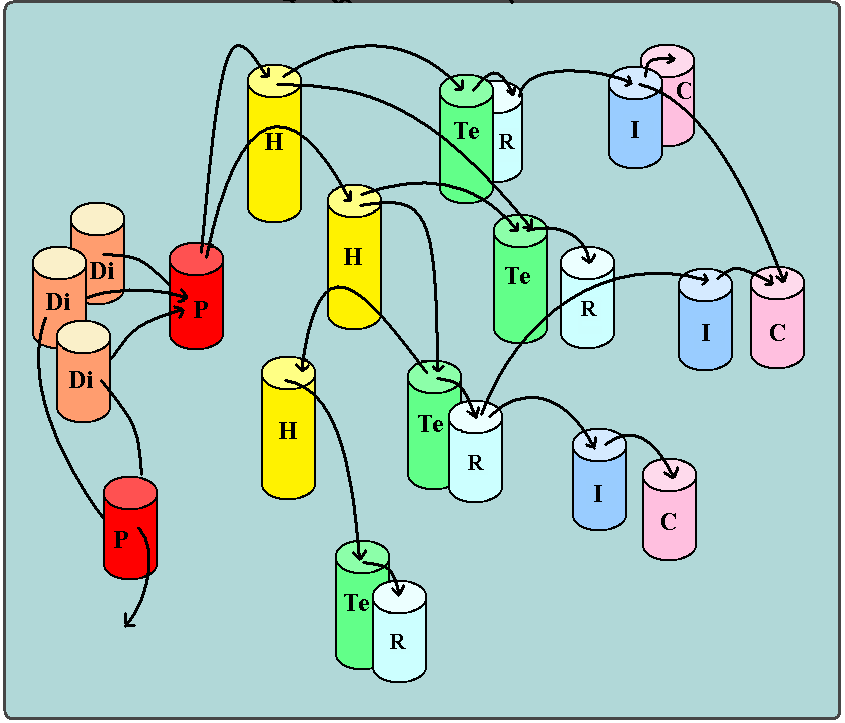

Cette cascade d’événements cellulaires opère un modelage du cerveau impliquant (7) :

- les chromosomes sexuels et les mécanismes liés à leurs gènes

- la différenciation de cellules souches en neurones fonctionnels (i.e. neurogenèse)

- la croissance dendritique (i.e. le prolongement divisé du corps cellulaire des neurones ressemblant à un arbre et ayant pour fonction de recevoir et de transmettre les potentiels d’action)

- la croissance des axones (i.e. prolongement des neurones) et de leurs projections qui permettent de transmettre l’information (potentiels d’action)

- l’apoptose qui régule la destruction ciblée de cellules cérébrales non fonctionnelles

- l’élagage synaptique correspondant à la suppression des synapses afin d’optimiser le traitement des informations neuronales

| Question – Y a-t-il des différences selon les sexes dans cette étape ?Réponse de C. Brandner – Il ne faut pas oublier que la différence existe dès la conception avec l’union des chromosomes sexuels (XX et XY). D’un point de vue cérébral, le remodelage sexué du substrat neuronal au cours du développement dépend de la présence ou de l’absence du gène SRY et des gènes associés (chromosome Y). Ainsi, le développement cérébral féminin typique dépend prioritairement de l’absence des gènes liés au chromosome Y et de l’absence d’hormone testiculaire (testostérone). |

Quant au remodelage, et comme nous le verrons plus loin, tant la chronologie que les régions où se déroulent ces actions varient entre les sexes. Ces variations sont à l’origine des différences de taille de certaines régions cérébrales, du nombre de neurones, des patrons de connexions synaptiques et de la distribution des récepteurs aux neurotransmetteurs.

L’adolescence est une autre période de développement durant laquelle les hormones sexuelles opèrent un remodelage structurel du cerveau par les mêmes mécanismes. Ainsi, la puberté et l’élévation de la sécrétion d’hormones sexuelles qui l’accompagne, sont considérées comme une période clé pour l’établissement de connexions cérébrales et des réseaux neuronaux fonctionnels. Par exemple, il a été montré que les hormones ovariennes (œstradiol et progestérone) sont en mesure d’améliorer à la fois la connectivité fonctionnelle cortico-corticales (connexions entre différentes parties du cortex cérébral) et sous-cortico-corticale (régions situées en dessous de la couche de cortex cérébral) alors que les androgènes (testostérone) sont en mesure de diminuer la connectivité sous-cortico-corticale mais aussi d’augmenter la connectivité fonctionnelle entre les aires cérébrales sous-corticales (39).

Il important de rappeler que la puberté correspond à un signal de maturité pour la reproduction correspondant à la capacité à produire des gamètes matures. Ce signal dépend à la fois de facteurs internes mais aussi de facteurs externes tant sensoriels, sociaux, qu’environnementaux (relation aux autres, disponibilité de partenaires potentiels, stress, nutrition, pollutions) lesquels sont intégrés et évalués par le système nerveux central avant de déclencher les mécanismes responsables de la puberté.

Cette précision indique que l’initiation de la puberté doit plutôt être considérée comme un mécanisme cérébral plutôt que comme un mécanisme gonadique. Elle permet aussi d’expliquer pourquoi certains signes liés à la puberté varient en fonction de l’environnement mais aussi pourquoi ils sont exprimés malgré l’absence de fonction normale des gonades (45)

| Question – Cela veut dire qu’on peut avoir l’air pubère sans testicules ?Réponse de Catherine Brandner – Je ne sais pas s’il existe des humains sans gonades par contre il existe une variabilité dans la composition des chromosomes sexuels dont les plus fréquentes sont des individus XXY, XO, XYY, XXYY, les hommes XX, et les femmes XXX et d’autres variations dues à des modifications métaboliques comme le déficit de la synthèse du cortisol dans les glandes corticosurrénales (hyperplasie congénitale surrénalienne), le syndrome d’insensibilité aux androgènes, le déficit en 5-alpha réductase (enzyme). Ces variations impliquent le plus souvent des modifications anatomiques parfois accompagnées de modifications des fonctions cognitives et de l’adaptation sociale. Pour une idée plus précise de l’influence de ces variations génétiques, on pourra lire la revue de littérature de Blackless et al. (2000) (52). |

| Question – En quoi et comment l’environnement social influe-t-il la puberté ?Réponse de Catherine Brandner – Une fois encore, cette question demanderait un développement à part. Il est premièrement important de mentionner que les facteurs sociaux de ces études peuvent être contrôlés. A titre d’exemples, des études ont montré que la maturation sexuelle varie en fonction des soins parentaux , de la présence de partenaires sexuels potentiels, ou encore des traditions en matière de mariage.Un phénomène intéressant à mentionner en regard à la théorie de l’évolution et des facteurs sociaux est l’effet du sex-ratio (taux d’hommes et de femmes au sein d’une population). Lorsqu’il est asymétrique (moins d’hommes que de femmes), il semble accélérer la maturation sexuelle féminine. Les études de populations ont montré que le sex-ratio exerce une influence sur l’espérance de vie des hommes. Lorsqu’il y a plus de femmes que d’hommes, leur longévité semble s’accroître alors que lorsque l’asymétrie s’inverse leur longévité diminue. Pour une idée plus précise de l’influence de ce facteur, on pourra lire Jin et al (2010) (54). |

Finalement, le stress dû à des facteurs sociaux ou environnementaux (par exemple la malnutrition) est susceptible d’interagir avec les mécanismes de la reproduction (par exemple un retard pubertaire). Ces phénomènes semblent résulter de l’interaction multiple de deux axes de régulation hormonale: l’axe HPA (hypothalamus-hypophyse-glandes surrénales) correspondant au système de la réponse hormonale au stress et l’axe HPG (hypothalamus – hypophyse – gonades) correspondant au système hormonal de la reproduction. Par exemple, le retard pubertaire observé en cas de malnutrition semble lié à l’action du stress sur le système hormonal de reproduction. Pour une idée plus précise de l’influence des facteurs sociaux, on pourra lire Ellis (2004) (53).

| Question – Certaines expériences prétendent montrer que la testostérone serait liée/corrélée à l’agressivité chez les hommes. Que penses-tu de ces expériences ?Réponse de Catherine Brandner – Il m’est difficile de répondre à cette question sans références spécifiques et donc en l’absence de données. D’anciens papiers voulaient lier le taux de testostérone à l’agressivité à partir de l’observation de certains comportements compétitifs en vue de l’accouplement chez d’autres espèces (par exemple les oiseaux). Ces études ne considéraient pas les relations existantes entre les différents systèmes de régulation comme les axes HPA et HPG que nous avons mentionnésprécédemment. Elles ne permettent donc pas d’évaluer la possible relation entre certains traits de personnalité et la réponse au stress.Des études plus récentes plaident en défaveur de l’hypothèse liant la testostérone à l’agressivité. Ces résultats ont conduit les chercheurs à réviser l’hypothèse d’origine, laquelle était sans doute bâtie sur une interprétation erronée du comportement animal, en proposant que le taux de testostérone correspond à un marqueur de succès social plutôt qu’à un déficit d’ajustement comportemental. Par exemple, des études menées chez le sujet adolescent indiquent que de jeunes garçons perçus comme socialement dominantset populaires présentent des taux plus élevés de testostérone. A l’inverse, des garçons socialement mal perçus et ayant été brutalisés par leurs pairs durant leur enfance présentent des taux peu élevés de testostérone comparativement à un groupe de contrôle. D’autre part, l’administration de testostérone chez le sujet adulte présentant un déficit de synthèse de cette hormone modifie son comportement sexuel mais aussi son humeur en diminuant son score sur une échelle de dépression. Pour une revue de la question, on peut lire Archer (2006) (51). |

Dimorphisme sexuel cérébral

Avant d’aborder les différences sexuelles cérébrales, il convient de rappeler que les tissus du système nerveux central (cerveau et moelle épinière) sont dissociés en matière blanche et matière grise. Il convient peut-être aussi de préciser que ces adjectifs colorés n’ont aucune fonction symbolique mais proviennent des premières observations anatomiques où, après fixation, certaines parties du cerveau sont de couleur blanche alors que les autres ont un aspect grisâtre. Ces couleurs sont dues à la composition des cellules de ces tissus. Brièvement, la matière blanche (myéline) est une graisse qui sert à protéger et isoler les fibres nerveuses (axones) et à accélérer la vitesse de conduction du signal neuronal (potentiels d’action) ; la matière grise quant à elle se compose essentiellement des corps cellulaires et des dendrites responsables de la réponse aux stimulations par leur conversion en potentiels d’action et la propagation de ce signal.

Développement cérébral

Le développement cérébral est le produit d’une cascade d’événements cellulaires ayant pour origine les gènes.

- Matière grise

Du point de vue neuroanatomique, la matière grise commence par croître pour ensuite décroître, faisant ressembler sa courbe développementale à un U inversé. Les pics de volume de la matière grise varient avec l’âge et les régions cérébrales. Par exemple, les lobes pariétaux et occipitaux atteignent leur maturation plus rapidement que les lobes frontaux et temporaux lesquels se développent jusqu’à l’âge adulte. Ces différences de développement impliquent aussi une différences de maturation des fonctions cognitives. Ainsi, les fonctions sensorielles primaires (comme la vision ou l’audition) atteignent leur maturité plus rapidement que les fonctions exécutives (comme la planification ou le raisonnement) ou les capacités d’associations sensorielles (traitement multimodal de l’information). Hormis l’âge, le sexe influence les pics de développement cérébraux. Ainsi, les pics de volume de matière grise sont atteints plus précocement chez les filles que chez les garçons comme pour le début de la puberté(20,37,38).

- Matière blanche

La matière blanche croît de manière linéaire jusqu’à l’âge adulte. Les connaissances actuelles laissent supposer que cette évolution de la matière blanche est liée au développement de réseaux neuronaux fonctionnels, lesquels se caractérisent par l’activation conjointe de régions cérébrales anatomiquement séparées (19).

Comme pour la matière grise, les pics de développement de la matière blanche varient en fonction de l’âge, des régions et en fonction du sexe. Durant l’adolescence, la croissance de la matière blanche est plus rapide et se poursuit plus longtemps chez les garçons que chez les filles (21, pour une visualisation de ces développements: http://www.nimh.nih.gov/videos/press/prbrainmaturing.mpeg).

Age adulte

Ce modelage différentiel du cerveau durant le développement est maintenu à l’âge adulte. A ces différences morphologiques globales s’ajoutent d’autres dimensions fonctionnelles comme la neurotransmission ou la réponse métabolique à l’expérience (15). Du point de vue de l’anatomique macroscopique, le cerveau des hommes est plus gros et plus lourd que celui des femmes. Les études morphométriques, pondérées par la taille et le poids, confirment que la proportion matière grise/matière blanche de diverses régions cérébrales diffère de manière significative entre les sexes. En moyenne, le cerveau des femmes contient un pourcentage plus élevé de matière grise alors que celui des hommes contient un pourcentage plus élevé de matière blanche et de liquide céphalo-rachidien (12).

II. Différences sexuelles, cerveau et aptitudes cognitives

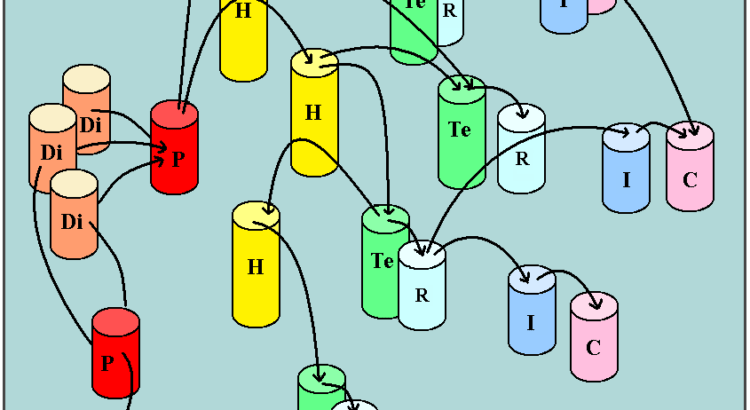

L’étude de ces différences neuroanatomiques entre les sexes est particulièrement intéressante eu égard aux croyances largement répandues concernant les capacités cognitives (28). Ces capacités sont le plus souvent mesurées par des tests de quotient intellectuel (QI) qui correspondent à des corrélations positives entre différents tests d’aptitudes cognitives (verbales, spatiales, numériques pour l’essentiel) donnant lieu à une nouvelle variable (non corrélée) appelée facteur g (27,18, pour plus de détails voir la figure 1 et la boîte 2 de la référence 17 et pour une discussion sur les limites de l’utilisation des tests de QI, Gauvrit (2010).)

Les neurosciences ont contribué à la compréhension des bases biologiques responsables des capacités cognitives chez l’humain et permis d’identifier les principaux circuits cérébraux impliqués dans cette fonction. De plus, les études de neuroimagerie ont permis d’évaluer comment le dimorphisme cérébral module l’intelligence générale mesurée par le facteur g. Les principaux résultats peuvent être résumé de la manière suivante. L’article de revue de Deary et collaborateurs (17) permet de résumer les principaux résultats issus de ces recherches.

- Matière grise

Chez les hommes, le facteur g est plus fortement corrélé au volume de matière grise des lobes fronto-pariétaux alors que chez les femmes, ce paramètre est plus fortement corrélé avec la matière blanche d’une part et la matière grise de l’aire de Broca (l’une des principales aires cérébrales responsable du langage). Les mesures d’épaisseur corticale (corps cellulaires des neurones et des cellules gliales formant la matière grise) indiquent que le facteur g corrèle plus fortement avec les régions frontales chez les femmes alors que ce paramètre corrèle plus fortement avec l’épaisseur corticale du lobe temporal occipital chez les hommes.

- Matière blanche

Concernant les liens entre la matière blanche et le facteur g, son intégrité semble plus importante chez les femmes que chez les hommes. Certaines études ont même montré une corrélation négative entre ce facteur et la matière blanche fronto-pariétale chez les hommes après la puberté. Pour expliquer cette dernière différence, l’hypothèse a été posée que, chez les hommes, les fonctions cognitives dépendent d’un nombre de fibres plus restreint, ce qui suppose que les axones des hommes sont plus épais et plus étroitement liés que chez les femmes. - Efficacité neuronale

Hormis ces différences de corrélations entre le substrat cérébral et le facteur g, certaines études se sont penchées sur l’efficacité neuronale, mesurée par l’activation cérébrale électroencéphalographique (EEG) lors de résolution de tâches cognitives. Ces patrons d’activations ont montré que, lors de la résolution de tâches spatiales de difficulté moyenne, le cerveau des hommes est moins actif que celui des femmes. Inversement, lors de la résolution de tâches verbales de difficulté moyenne, le cerveau des femmes est moins actif que celui des hommes. Ces résultats indiquent que l’indice d’efficacité neuronale (activité cérébrale réduite pour résoudre une même tâche) varie entre les sexes en fonction du type de tâches. Ces résultats concordent avec les différences sexuelles comportementales, où, en moyenne, les hommes montrent un avantage pour les tâches spatiales alors que les femmes montrent un avantage pour les tâches verbales (15).

| Question – Ces études montrent-elles des différences indépendamment de l’environnement social ? Réponse de C. Brandner – Pour répondre à cette question le terme environnement social devrait être précisé afin qu’il puisse être opérationnalisé. Des variables comme la malnutrition et l’absence de soins parentaux suffisants engendrent des réponses de stress susceptibles de modifier le développement cérébral. Il faut cependant relever que les études IRM ou EEG publiées dans des journaux scientifiques concernent des populations contrôlées pour un certain nombre de variables. Ainsi, les personnes présentant un QI inférieur à la moyenne, des maladies cardiaques, cérébrales et psychiatriques sont exclues des échantillons. Les études les plus récentes contrôlent même une partie de l’histoire embryonnaire en excluant des personnes issus de mères présentant des problèmes de dépendance à des substances comme l’alcool. |

Différences sexuelles, cognition et comportement

L’étude comportementale des différences sexuelles vise à dégager des différences entre les sexes pour le traitement de certaines informations. Afin d’y parvenir, certaines variables cognitives (capacité verbale, capacité spatiale, capacité numérique par exemple) sont isolées et manipulées dans le but de dégager en quoi les hommes et les femmes diffèrent. Chacune de ces recherches peut fournir des arguments en faveur et contre l’hypothèse que le sexe influence les comportements. Cette divergence a souvent été prise comme argument pour nier la fiabilité de ce type de recherche. Cependant, et pour que cette critique soit valide, elle devrait être basée sur la comparaison d’études exactement comparables (i.e. participants, matériel et procédure expérimentale, analyses de données) ce qui demanderait des réplications d’expérience plutôt que le développement de nouveaux protocoles. Les méta-analyses sont un moyen pour pallier à cette difficulté en compilant un grand nombre d’études afin de tenter de dégager une vision plus claire de ces différences (11).

En regard des différences sexuelles, le comportement spatial a donné lieu à un très grand nombre de débats dont une partie concerne les modèles évolutionnistes que nous n’aborderons pas ici car ils méritent un développement propre (voir à ce sujet les suggestions de lecture proposées en fin de texte) . Ce comportement est un bon exemple pour illustrer les variations cognitives pouvant exister entre les hommes et les femmes. La mesure des capacités spatiales à l’aide de tests spécifiques indique qu’en comparaison des femmes, les hommes présentent en général un avantage pour résoudre des tâches de rotation mentale. A l’origine, cette capacité a été mesurée à l’aide d’un test qui demande de manipuler et transformer des figures géométriques (47,1 pour le test et son évalutation). Cependant, la poursuite de l’investigation de cette capacité par la modification du matériel de base (stimuli bidimensionnels simplifiant la tâche, utilisation d’images d’animaux en lieu et place de stimuli géométriques, ou utilisation d’un environnement virtuel impliquant une activité motrice) indique que du point de vue comportemental, cette différence peut être supprimée.

Les résultats des différentes études de la rotation mentales ont été interprétés comme une différence de stratégie utilisée pour résoudre une tâche de rotation mentale. Selon cette hypothèse, les hommes privilégient une stratégie globale où l’objet est traité en tant que configuration à comparer avec un objet témoin, alors que les femmes adoptent une stratégie locale consistant à comparer les détails de l’objet mémorisé avec les détails de l’objet témoin. Les études neuroanatomiques soutiennent cette hypothèse, qui implique que ces deux stratégies diffèrent en terme de charge mnésique, puisqu’elles ont montré qu’à performance égale, l’activité cérébrale (mesurée par électroencéphalographie ou par imagerie cérébrale) des femmes est plus élevée que celle des hommes lors de la réalisation de ce type de tâche (14,29,30,36).

La mesure des habiletés spatiales à l’aide de tests impliquant la capacité de se souvenir de la position qu’occupait un objet particulier dans un ensemble d’objets indique qu’en comparaison des hommes, les femmes présentent en général un avantage pour ce type de tâche (44). Cependant, si l’ensemble des stimuli correspond à des catégories objets de type masculin (par exemple after-shave), objets de type féminin (par exemple rouge à lèves), et objets neutres (par exemple crayon), les femmes et les hommes se souviennent plus des objets congruents avec leur propre sexe, et l’avantage des femmes pour ce type de tâche disparaît (13).

| Question – Si on laisse les sujets s’entraîner pendant quelques semaines, les différences de capacités disparaissent-elles aussi ? |

Réponse de C. Brandner – Absolument. Cependant, si l’on compare le nombre d’essais nécessaires pour atteindre une performance asymptote, on retrouvera la différence entre les sexes.

Dans un contexte plus large, et plus proche de la vie quotidienne, la mémoire spatiale est évaluée à l’aide de tests d’orientation et de navigation spatiale. Ces recherches indiquent que si les hommes comme les femmes savent s’orienter, les moyens mis en œuvre pour y parvenir sont différents. De manière générale, les recherches indiquent que les femmes utilisent plus volontiers la position des points de repère alors que les hommes utilisent plus volontiers les informations géométriques fournis par l’environnement (24,34,43). Ces différences entre les sexes suggèrent que les femmes et les hommes développent différentes stratégies cognitives pour résoudre les problèmes qu’ils rencontrent, et que ces différences de stratégies pourraient avoir pour origine le dimorphisme sexuel cérébral. Cette hypothèse est soutenue par des études d’imagerie cérébrale fonctionnelle indiquant que les différences entre les femmes et les hommes dans l’utilisation de points de repère et d’informations géométriques sont liées à l’activation de différents circuits cérébraux (22).

Prises dans leur ensemble, ces recherches sont intéressantes à plus d’un titre. Du point de vue des neurosciences, elles permettent d’affiner le concept de plasticité cérébrale. Il est tout aussi fondamental de rappeler que durant de nombreuses années, le cerveau adulte a été vu comme un organe qui n’était pas susceptible de changer. Cette hypothèse a été abandonnée au profit de la notion de plasticité neuronale correspondant à des modulations fines du substrat cérébral lequel varie entre les individus. La plasticité cérébrale correspond à la réorganisation des connexions et des circuits cérébraux suite à un apprentissage. Depuis quelques années, ce concept a été généralisé au point de considérer le cerveau comme un organe en perpétuelle reconstruction. Cet argument a parfois été utilisé pour remettre en question la robustesse de l’hypothèse du dimorphisme sexuel cérébral. Cependant, si cette plasticité dépendante de l’expérience s’exerce tout au long de notre vie, elle le fait sur un substrat cérébral dont l’organisation générale est déterminée par le génome de l’individu. Comme nous l’avons vu, ce génome comporte une paire de chromosomes sexuels à l’origine d’une cascade d’événements qui engendrent des différences sexuelles tant corporelles que cérébrales. Sans entrer dans les détails, il est peut-être important de rappeler que la plasticité neuronale s’exerce par l’activation de récepteurs cérébraux, et que, parmi ces derniers, les récepteurs aux œstrogènes jouent un rôle majeur. Par exemple, les personnes atteintes du syndrome de Turner (maladie chromosomique caractérisée par l’absence d’unchromosome X), qui induit une déficience en œstrogène, présente des modifications de la répartition du volume de matière grise dans différentes régions cérébrales et une réduction de la cognition visuospatiale (9). De même, les thérapies de supplémentation en œstradiol chez la femme ménopausée atténuent les pertes de matière grise due à l’âge (32). La testostérone exerce aussi ces effets neurotrophiques par l’activation de la voie des androgènes et le mécanisme de l’aromatisation. Finalement, les études morphométriques chez le sujet âgé indiquent que le dimorphisme sexuel cérébral est maintenu par le biais de l’expression différentiel des gènes dans le cerveau (6,42).

|

Question – Les cerveaux des hommes et des femmes sont différents à la naissance et le restent tout au long de la vie et, comme tu viens de nous l’expliquer, les chromosomes, les gènes et les hormones sont à l’origine des ces différences. Par ailleurs, les études de sociologie nous montrent que nos comportements diffèrent si nous sommes en présence d’un homme ou d’une femme, mais aussi d’un nourrisson garçon ou d’un nourrisson fille. On interprète différemment leurs pleurs (colère pour les garçons, tristesse pour les filles), on pousse un petit garçon à grimper aux arbres tandis qu’on encourage une petite fille à jouer à la poupée. Ces différences de comportements de l’entourage sont-elles aussi en partie responsables des différences structurelles du cerveau ? (zones plus développées que d’autres par exemple). Catherine Brandner – Il est difficile de répondre à une question qui ne donne pas de références précises permettant d’examiner les données. Les étudiants m’adressent souvent des questions concernant l’influence de la culture ou du social. Ma réponse invariablement mentionne qu’en psychologie expérimentale, seuls les résultats provenant de l’opérationnalisation des variables sont susceptibles d’être publiés. Ce qui signifie que lorsque l’on parle de l’effet de l’environnement social, on devrait être en mesure de le faire varier et d’en mesurer les effets comparativement à un groupe de contrôle. Comme il est éthiquement (mais pas seulement) impossible de faire varier l’ «environnement social», il me semble bien difficile de poser la moindre hypothèse concernant la question adressée. |

Conclusion

En conclusion, il est important de relever que les résultats des études comportementales indiquent que les femmes et les hommes sont égaux quant à leur capacité à résoudre des problèmes. Cependant, leur manière d’y parvenir repose sur des stratégies cognitives différentes, et ces différences semblent reposer sur le dimorphisme du substrat cérébral. Dans ce contexte, l’apparition de la reproduction sexuée (eucaryote) et les différences sexuelles qui en découlent est une source formidable de variation de l’expression des gènes, laquelle du point de vue de la théorie de l’évolution est fondamentale pour expliquer l’adaptation des organismes (par le biais des mécanismes de la sélection naturelle et sexuelle) aux changements de l’environnement au fil des générations.

Catherine Brandner,

Questions de DC et GR.

Suite à la publication de cet article, Franck Ramus, chercheur en sciences cognitives à l’Ecole Normale Supérieure, nous fait part de ses réflexions :

« Il existe toute une littérature en psychologie sociale montrant les effets d’attente et de stéréotype. La limite de ces études est que, si elles montrent bien que les stéréotypes que l’on peut avoir sur les femmes les poussent à s’y conformer, elles ne sont pas en mesure de montrer que c’est la seule cause de différences hommes/femmes. Peut-être qu’elles se superposent et accentuent des différences pré-existantes. La meilleure réponse à la question de l’origine des différences, ce sont les études précoces qui montrent des différences de capacités et de préférences cognitives chez le bébé, à des âges où il est peu plausible qu’elles soient dues à un conditionnement social. Mais ces études sont difficiles méthodologiquement et peu nombreuses. D’autres réponses complémentaires peuvent venir de travaux montrant les effets précoces des hormones, comme la testostérone fœtale, ou encore les cas de CAH (Congenital Adrenal Hyperplasia). Bref, il y a quand même quelques données qui montrent de manière relativement convaincante que certaines différences cognitives entre les sexes ne sont pas entièrement dues à des facteurs sociaux.«

On trouvera quelques références ici.

Références

1. Albaret, J.M., & Aubert, E. (1996). Etalonnage 15-19 ans du test de rotation mentale de Vandenberg. Evolutions Psychomotrices, 8, 269-278.

2. Arnold, A.P. (2004). Sex chromosomes and brain gender. Nature Reviews Neuroscience, 5, 701–708

3. Arnold, A.P., & Gorski, R.A. (1984). Gonadal steroid induction of structural sex differences in the CNS. Annual Review of Neuroscience, 7, 413–442

4. Azcoitia, I., Yague, J.G., Garcia-Segura, L.M. (2011). Estradiol synthesis within the human brain.Neuroscience, 191, 139–147.

5. Barlow, D.P. (2011). Genomic imprinting: A mammalian epigenetic discovery model. Annual Review of Genetics, 45, 379-403.

6. Berchtold, N.C., Cribbs, D.H., Coleman, P.D., Rogers, J., Head, E., Kim, R,. Beach, T., Miller, C., Troncoso, J., Trojanowski, J.Q., Zielke, H.R., Cotman, C.W. (2008). Gene expression changes in the course of normal brain aging are sexually dimorphic. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 105, 15605-15610

7. Boon, W.C., Chow, J.D., & Simpson, E.R. (2010). The multiple roles of estrogens and the enzyme aromatase.Progress in Brain research, 181, 209-232.

8. Breedlove, S.M., Cooke, B.M., & Jordan, C.L. (1999). Orthodox view of brain sexual differentiation. Brain Behavior and Evolution, 54, 8-14.

9. Brown, W.E., Kesler, S.R., Eliez, S., Warsofsky, I.S., Haberecht, M., Reiss, A.L. (2004). A volumetric study of parietal lobe subregions in Turner syndrome. Developmental Medicine & Child Neurology, 46, 607–609.

10. Burger, H.G.,Yamada, Y., Bangah, M.L., Mc Cloud, P.I.,Warne, G.L. (1991). Serum gonadotropin, sex steroids, and immunoreactive inhibin levels in the first two years of life. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 72, 682–686

11. Byrnes, J.P., Miller, D.C., & Schafer, W.D. (1999). Gender differences in risk taking: a meta-analysis.Psychological Bulletin, 125, 367-83.

12. Cahill, L. (2006): Why sex matters for neuroscience. Nature Review Neuroscience, 7, 477– 484.

13. Cherney, I.D., & Ryalls, B.O. (1999). Gender-linked differences in the incidental memory of children and adults. Journal of Experimental Child Psychology, 72, 305-328.

14. Cohen, W., & Polich, J. (1989). No hemispheric differences for mental rotation of letters or polygons. Bulletin of the Pychonomic Society, 27, 25–28.

15. Cosgrove, K.P., Mazure, C.M., and Staley, J.K. (2007). Evolving knowledge of sex differences in brain structure, function, and chemistry. Biological Psychiatry, 62, 847-855.

16. Davies, W., Isles, A.R. & Wilkinson, L.S. (2005). Imprinted gene expression in the brain. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 29, 421-430

17. Deary, I.J., Penke, L. & Johnson, W. (2010). The neuroscience of human intelligence differences. Nature Review Neuroscience, 11, 201–211.

18. Façon, R. (2003). Sur la loi des rendements décroissants. Efficience intellectuelle et facteur général. L’année psychologique, 103, 81-102.

19. Fields, R.D., & Stevens-Graham, B. (2002). New insights into neuron-glia communication. Science, 298, 556-562.

20. Giedd, J.N., Lalonde, F.M., Celano, M.J., White, S.L., Wallace, Lee, N.R., & Lenroot, R.K. (2009). Anatomical brain magnetic resonance imaging of typically developing children and adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 48, 465-70

21. Gogtay, N., Giedd, J.N., Lusk, L., Hayashi, K.M., Greenstein, D., Vaituzis, A.C., Nugent III, T.F., Herman, D.H., Clasen, L.S., Toga, A.W., Rapoport, J.L., & Thompson, P.M. (2004). Dynamic mapping of human cortical development during childhood through early adulthood. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 101, 8174-8179.

22. Grön, G., Wunderlich, A.P., Spitzer, M., Tomczak, R., & Riepe, M.W. (2000). Brain activation during human navigation: gender-different neural networks as substrate of performance. Nature Neuroscience, 3, 404–408).

23. Heffner, L.J.(2001). Human reproduction at a glance. Blackwell Science Ltd.

24. Hines, M. (2011). Gender development and the human brain. Annual Review of Neuroscience, 34, 69–88.

25. Hyde, J., Fennema, E., & Lamon, S.J. (1990). Gender differences in mathematics performance: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 107, 139-155.

26. Hyde, J.S., & Linn, M.C. (1988). Gender differences in verbal ability: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 104, 53–69.

27. Jensen, A.R. (1998). The g Factor: The Science of Mental Ability. Westport Praeger Publishers.

28. Johnson, W., Carothers, A. & Deary, I.J. (2008). Sex differences in variability in general intelligence: a new look at the old question. Perspectives in Psychological Science, 3, 518-531.

29. Jordan, K., Wüstenberg, T., Heinze, H-J., Peters, M., & Jäncke, L. (2002). Women and men exhibit different cortical activation patterns during mental rotation tasks. Neuropsychologia, 40, 2397-2408.

30. Liesefeld, H.R., & Zimmer, H.D. (2011). The advantage of mentally rotating clockwise. Brain and Cognition, 75, 101–111.

31. Linn, M.C., & Petersen, A.C. (1985). Emergence and characterisation of gender differences in spatial abilities : a meta-analysis. Child Development, 56, 1479-1498.

32. Lord, C., Buss, C., Lupien, S.J., Pruessner, J.C. (2008). Hippocampal volumes are larger in postmenopausal women using estrogen therapy compared to past users, never users and men: a possible window of opportunity effect. Neurobiology of Aging, 29, 95–101

33. McCarthy, M.M., & Arnold, A.P. (2011). Reframing sexual differentiation of the brain. Nature Neuroscience, 14, 677-683.

34. Maguire, E.A., Burgess, N., and O’Keefe, J. (1999). Human spatial navigation: cognitive maps, sexual dimorphism, and neural substrates. Current Opinion in Neurobiology, 9, 171–177.

35. Ober, C., Loisel, D.A. & Gilad, Y. (2008). Sex-specific genetic architecture of human disease. Nature Review Genetics, 9, 911–922.

36. Parsons, T.D., Larson, P., Kratz, K., Thiebaux, M., Bluestein, B., Buckwalter, J.G., & Rizzo, A.A. (2004). Sex differences in mental rotation in a virtual environment. Neuropsychologia, 42, 555–562.

37. Paus, T. (2010). Sex differences in the human brain. A developmental perspective. Progress in Brain Research, 186, 13–28.

38. Paus, T., Nawaz-Khan, I., Leonard, G., Perron, M., Pike, G.B., Pitiot, A., Richer, L., Susman, E., Veillette, S., & Pausova, Z. (2010) Sexual dimorphism in the adolescent brain: role of testosterone and androgen receptor in global and local volumes of grey and white matter. Hormones and Behavior, 57, 63-75.

39. Peper, J.S., van den Heuvel, M.P., Mandl, R.C.W. Hulshoff Pol, H.E., & van Honk, J. (2011). Sex steroids and connectivity in the human brain: a review of neuroimaging studies. Psychoneuroendocrinology, 36, 1101-1113.

40. Qureshi, I.A., & Mehler, M.F. (2010). Genetics and epigenetic underpinnings of sex différences in the brain and in neurological and psychiatric disease susceptibility. In Sex differences in the human brain, their underpinnings and implication. Progress in Brain Research, 186, Chapter 6, p.77-96

41. Quintana-Murci, L., Jamain, S., & Fellous, M. (2001). Origine et évolution des chromosomes sexuels des mammifères. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences – Series III – Sciences de la Vie, 324, 1-11.

42. Raz, N., Gunning-Dixon, F., Headd, D., Rodrigue, K.M., Williamson, A. Acker, J.D. (2004). Aging, sexual dimorphism, and hemispheric asymmetry of the cérébral cortex: replicability of regional differences in volume. Neurobiology of Aging, 25, 377–396.

43. Saucier, D. M., Green, S. M., Leason, J., MacFadden, A., Bell, S., & Elias, L. J. (2002). Are sex differences in navigation caused by sexually dimorphic strategies or by differences in the ability to use the strategies?Behavioral Neuroscience, 116, 403–410.

44. Silverman, I., & Eals, M. (1992). Sex differences in spatial abilities: Evolutionary theory and data. In J. Barkow, I. Cosmides, & J. Tooby (Eds.), The adapted mind: Evolutionary psychology and the génération of culture (pp. 533-549). New York: Oxford University Press.

45. Sisk, C.L., & Zehr, J.L., 2005. Pubertal hormones organize the adolescent brain and behavior. Frontiers in Neuroendocrinology, 26, 163–174.

46. Vallender, E.J. & Lahn, B.T. (2004). How mammalian sex chromosomes acquired their peculiar gene content.BioEssays, 26, 159–169.

47. Vandenberg, S., & Kuse, A.R. (1978). Mental Rotations : a group test of three-dimensional spatial visualization. Perceptual and Motor Skills, 47, 599-604.

48. Voyer, D., Voyer, S., & Bryden, M. P. (1995). Magnitude of sex différences in spatial abilities: A meta-analysis and consideration of critical variables. Psychological Bulletin, 117, 250–270.

49. Voyer, D., Postma, A., Brake, B., and Imperato-McGinley, J. 2007. Gender differences in object location memory: A meta-analysis. Psychonomic Bulletin and Review, 14, 23-38.

50. Wilkinson, L.S., Davies, W., Isles, A.R. (2007). Genomic imprinting effects on brain development and function.Nature Reviews Neuroscience, 8, 832-843.)

Références liées aux réponses aux questions

51. Archer, J. (2006). Testosterone and human aggression: an evaluation of the challenge hypothesis.Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 30, 319–345.

52. Blackless, M., Charuvastra, A., Derryck, A., Fausto-Sterling, A., Lauzanne, K., Lee, E. (2000). How sexually dimorphic are we? Review and synthesis. American Journal of Human Biology, 12, 151–166.

53. Ellis, B. J. (2004). Timing of pubertal maturation in girls: an integrated life history approach. Psychological Bulletin, 130, 920–958.

54. Jin, L., Elwert, F., Freese, J., & Christakis, N.A. (2010). Preliminary evidence regarding the hypothesis that the sex ratio at sexual maturity may affect longevity in men. Demography, 47, 579-586.

Suggestions de lecture pour replacer les différences sexuelles comportementales dans un contexte évolutionniste

Laland, K.N., & Brown, G.R. (2011). Sense & non sense, evolutionary perspective on human behavior. Oxford University Press.

Geary, D.C. (2003). Hommes, femmes. L’évolution des différences sexuelles humaines. Traduction par Gouillou, P. Ed. de Boeck, collection Neurosciences & Cognition

Darwin, C. (2000). La filiation de l’homme et la sélection liée au sexe. Oeuvres de Charles Darwin. Traduction coordonnée par Prum, M. Editions Syllepse. Institut Charles Darwin International.

Références proposées par Franck Ramus.

Auyeung B., Baron-Cohen S., Ashwin E., Knickmeyer R., Taylor K. and Gerald Hackett G. (2009). Fetal testosterone and autistic traits.

………..British Journal of Psychology, 100, 1–22

Berenbaum S.A., Snyder E. (1995). Early Hormonal Influences on Childhood Sex-Typed Activity and Playmate Preferences :

………..Implications for the Development of Sexual Orientation, Developmental Psychology Vol. 31, No. 1,31-42

Connellana J., Baron-Cohena S., Wheelwrighta S., Batkia A., Ahluwaliab J. (2000). Sex differences in human neonatal social

………..perception, Infant Behavior & Development, 23, 113–118

matérialistes, Editions Syllepse, collection Matériologiques, 650 pages, 2007. La préface, intitulée Comprendre le matérialisme par son histoire, est de Guillaume Lecointre et peut être

matérialistes, Editions Syllepse, collection Matériologiques, 650 pages, 2007. La préface, intitulée Comprendre le matérialisme par son histoire, est de Guillaume Lecointre et peut être

. . .

. . .