Du 22 au 25 Juin avait lieu à Nantes le festival « Low-tech : au-delà du concept » organisé par l’association APALA (« Aux petits acteurs l’avenir ») et qui se veut un lieu d’échange autour des enjeux environnementaux et sociaux actuels. Le Cortecs y était présent en la personne de Nicolas Martin qui y a donné une conférence et un atelier. Il nous raconte.

« Contre le concept de nature »

Faut-il revenir à la traction animale pour éviter d’avoir à utiliser un tracteur ? Voilà un dilemme low-tech 1 qui aurait pu servir d’introduction à la conférence. Si la question est complexe, l’argument consistant à dire que la traction animale serait plus « naturel » semble en tout cas peu satisfaisant ! Et c’est là un écueil possible des mouvements low-tech (et écologistes en général) : promouvoir un retour à un passé fantasmé, à un état antérieur qui aurait été perverti. Et c’était là le propos de ma conférence : Pourquoi la nature n’est pas un bon critère et comment est-ce que l’on peut s’en passer2. Vous pouvez retrouver une rediffusion de la conférence ici :

Notons que les critiques de « l’appel à nature » se résument parfois à l’opposition entre nature et chimique que l’on retrouve souvent dans le marketing, l’alimentation ou la santé. En réalité l’idée de nature est bien plus pernicieuse que cela puisqu’elle soutient au moins en partie des systèmes de dominations (spécisme, sexisme, racisme, validisme…) et joue un rôle important dans la surexploitation des ressources et dans notre système économique actuelle.

Pour répondre au dilemme ci-dessus, plutôt que d’invoquer le critère de nature — ou un autre critère arbitraire, comme le progrès — il semble plus judicieux de considérer les conséquences de chaque option et choisir celle qui, par exemple, minimise les souffrances de tous les êtres capables d’en ressentir (cheval y compris donc). Il est important aussi d’explorer toutes les alternatives possibles : le problème « traction animale vs. tracteur » formant certainement un faux dilemme.

Ce remplacement d’une vision naturaliste par une vision conséquentialiste (et sentientiste 3) est abordé dans la deuxième partie de la conférence.

J’ai, malheureusement, oublié pendant la conférence de citer le très bon site contrenature.org qui référence du très bon contenu sur ce sujet là.

Enfin je remercie les personnes (entre autre Thomas Lepletier) qui suite à ma conférence m’ont remonté les bretelles sur mes références à Philippe Descola. Si son travail sur l’idée de nature a été central et reste pédagogiquement intéressant, il serait possiblement dépassé et peu enclin à porter un discours anti-spéciste 4. J’en prend note pour l’avenir !

Atelier esprit critique pour le militant : décortiquer une question complexe

En plus de la conférence j’ai également animé un atelier proposant de décortiquer une question complexe avec des outils critiques. L’atelier s’appuyait en grande partie sur les outils proposait dans le petit manuel d’esprit critique pour le militantisme écologiste présenté ici.

Le déroulé de l’atelier s’est fait en trois temps : dans un premier temps, j’ai proposé une introduction rapide présentant le petit manuel ainsi que l’intérêt d’avoir des outils face à des questions complexes ; ensuite les participants, par groupe de 3 ou 4 ont travaillé sur une problématique de leur choix en suivant la méthode proposée (détaillée ci-dessous) ; enfin dans un dernier temps nous avons fait un débat en utilisant la grille de lecture préalablement établie.

La méthode proposée

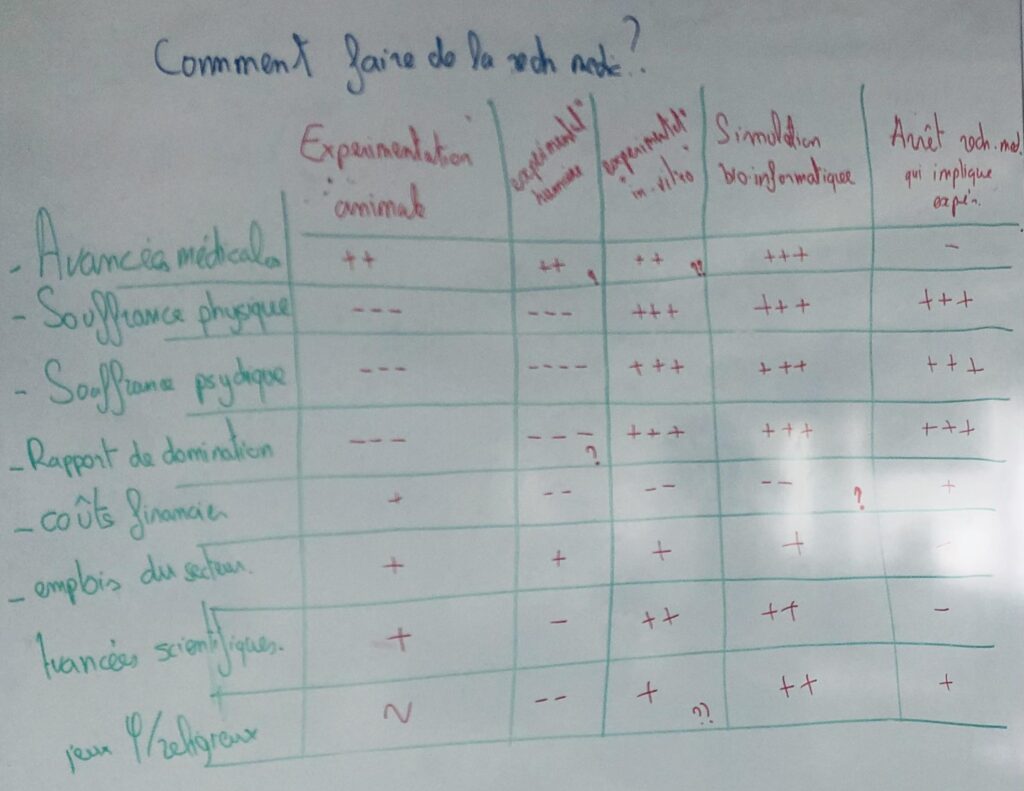

Partant du principe que nos points de vues sont limités (on ne voit qu’une partie du problème et qu’une partie des solutions), l’idée est d’éclater le problème pour en avoir une vue plus globale. Cela se fait en 5 étapes dont le but principal est de construire un tableau. Chaque groupe travaille sur un problème et en parralèle je fais le même exercice à partir d’un exemple traité dans le petit manuel celui de l’expérimentation animale.

- Pensée multifactorielle : Lister tous les facteurs et enjeux liés à cette problématique.

Dans l’exemple que je traite je liste les suivants : avancées médicales, bien-être animal, rapports de domination, coûts financiers, emplois du secteurs, …

Chaque groupe en fait de même puis le présente aux autres. En échangeant on peut identifier de nouveaux facteurs. Je rajoute d’ailleurs avancées scientifiques et enjeux religieux / philosophiques à ma liste. - L’alternative est féconde : Identifier les autres solutions, modes de fonctionnement, qui pourraient se substituer à l’alternative principale.

Dans mon cas je note : Expérimentation sur les humains, simulation bio-informatique, abandon de la recherche médicale nécessitant des tests, puis sur proposition d’une participante Expérimentation in-vitro (non sentient).

Chaque groupe en fait de même et échange sur les différentes alternatives. À ce stade ils ont un tableau avec en ligne les facteurs et en colonne les solutions. - Remplissage du tableau : Noter si la solution x est plutôt positive ou négative au regard du facteur y.

Pour ma part par exemple l’arrêt net de l’expérimentation a un impact négatif sur les avancées médicales mais positifs sur les rapports de domination et sur les souffrances.

Puisque cette étape demande beaucoup de temps et de documentation. Je propose de la faire partiellement et de rajouter des points d’interrogations là où il y a le plus d’incertitude. - Comment trancher ? Sans rentrer dans le détail, j’explique qu’une fois le tableau rempli il faut une réflexion éthique pour savoir comment trancher et se demander ce qui compte le plus.

- Comment mettre en place ? Que peut on actionner, individuellement et collectivement, pour promouvoir la solution envisagée.

Je conclus en leur indiquant qu’à partir de cet outil il est possible de mener quatre types de réflexion5 : scientifique (en creusant l’étape 3) ; éthique (en creusant l’étape 4) ; politique (en creusant l’étape 5) et une réflexion « méta » (en creusant l’étape 1 & 2 et en critiquant plus généralement les limites de cet outil).

On termine en faisant un petit débat mouvant sur la question de l’expérimentation animale en se basant sur le tableau que j’ai construit pendant l’atelier et que vous pouvez voir ci-dessous (en qualité discutable) :

Le reste du festival

Ce week-end aura été également l’occasion d’intervenir sur deux autres médias : le podcast du futurologue dans un épisode à venir ainsi que pour un documentaire de Julien Malara à venir.

Le festival aura été l’occasion de discussions riches avec de nombreuses personnes alimentant les réflexions et les échanges entre pensée critique et militantisme que je crois, plus que jamais, très productifs (bien souvent d’ailleurs du militantisme vers la pensée critique !)

Encore un grand merci aux organisateur·ices et à tous·tes les bénévoles pour leur travail formidable et pour la programmation très diversifiée qui laisse un espace considérable à l’auto-critique ! À très vite, j’espère.