Mia Wallace (Uma Thurman) : « Trois tomates se baladent dans la rue. Papa tomate, maman tomate et bébé tomate. Bébé tomate traîne, regarde les belles nanas. Papa tomate se met en rage, lui balance une claque et lui dit : « Qu’est-ce que t’as ? T’es tout rouge ? »

Mia Wallace (Uma Thurman) : « Trois tomates se baladent dans la rue. Papa tomate, maman tomate et bébé tomate. Bébé tomate traîne, regarde les belles nanas. Papa tomate se met en rage, lui balance une claque et lui dit : « Qu’est-ce que t’as ? T’es tout rouge ? »

Vincent (John Travolta) : Hum hum.

Pulp Fiction, de Quentin Tarantino et Roger Avary (1994)

Tout le monde connait cette histoire [de la version française – la version US est différente, voir plus bas] et pourtant il y a là une petite erreur de raisonnement.

Du coup on a deux possibilités :

-

Bébé tomate est rouge donc ce n’est plus un bébé, et Papa tomate n’a plus à le corriger sur son attitude envers les belles tomates.

-

Bébé tomate est vraiment un bébé alors il n’est pas rouge – il est vert. Il devient rouge lorsqu’il voit les belles nanas. Dans ce cas là, tout se tient mais ça n’a plus rien de drôle…

En attendant, la tomate est un aliment riche en eau, en minéraux, vitamines (A, C, E) et pauvre en calories. C’est l’ingrédient de cuisine le plus consommé dans le monde après la pomme de terre, et se laisse consommer non comme un fruit mais plutôt comme un légume. D’où la question : la tomate est-elle un fruit ou un légume?

Le terme « légume » quant à lui n’est utilisé qu’en cuisine pour distinguer les végétaux que l’on mange salés, des végétaux sucrés. Quand on mange des légumes, on mange en réalité des fruits (poivron, tomate), des fleurs (brocoli), des racines (patate, carotte), des tiges (céleri), des graines (maïs), des feuilles (salade), des algues ou d’autres formes de vie comme les champignons…

Pour conclure :

La tomate est un fruit rouge que l’on mange comme un légume et Bébé tomate a ramassé pour rien…

Merci à Alex Dufour, et à sa version originale.

Note : la blague US est différente, et est un calembour qui traduit en français, ne marche plus.

« Three tomatoes are walking along.. papa tomato, mama tomato and baby tomato. Baby tomato is lagging behind so Papa tomato goes and squishes him and says : catch up«

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=H-oQtJXLb7o]

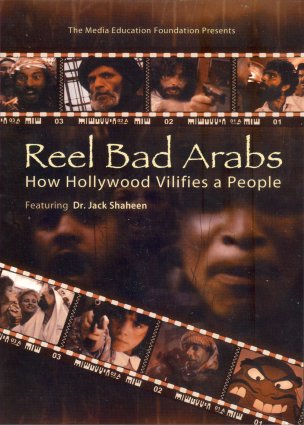

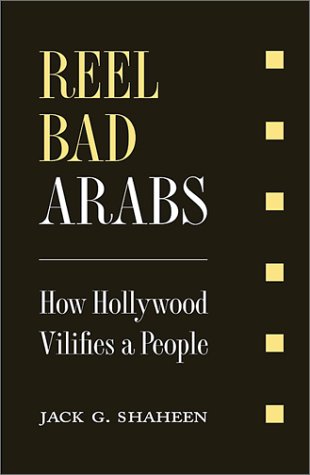

répare l’opinion ça (voir à ce propos la

répare l’opinion ça (voir à ce propos la  ontrer des exemples et susciter le débat, éventuellement permettre à l’audience d’interrompre la projection pour commenter, vu que le degré de propagande n’est pas le même ante et post-Deuxième Guerre Mondiale. Il y aura forcément une réaction différente, selon l’ancienneté des films.

ontrer des exemples et susciter le débat, éventuellement permettre à l’audience d’interrompre la projection pour commenter, vu que le degré de propagande n’est pas le même ante et post-Deuxième Guerre Mondiale. Il y aura forcément une réaction différente, selon l’ancienneté des films.

Cet exercice faisait partie de l’examen de l’UE Zététique & autodéfense intellectuelle, niveau Licence, posé par Richard Monvoisin en mai 2014 à l’Université de Grenoble.

Cet exercice faisait partie de l’examen de l’UE Zététique & autodéfense intellectuelle, niveau Licence, posé par Richard Monvoisin en mai 2014 à l’Université de Grenoble.