Voici une petite compilation de ressources critiques concernant la graphologie à l’usage des curieux qui souhaitent creuser les fondements de cette discipline pseudo-scientifique. Cette page ouverte est évidement non-exhaustive et mérite d’être alimentée : si vous avez lu/vu/entendu une référence critique, solide et pertinente sur ce sujet, n’hésitez-pas à nous contacter à l’adresse contact(at)cortecs.org.

-

La graphologie : un mythe ? – Conférence, Laurent Bègue

La graphologie est aujourd’hui amplement utilisée dans le recrutement professionnel en France. Peut-on véritablement connaître la personnalité d’un individu à partir de son écriture ? Cette conférence dresse un bilan critique des recherches scientifiques sur les relations entre l’écriture et la psychologie humaine.

Laurent Bègue est Professeur en psychologie sociale et Directeur du Laboratoire Inter-universitaire de Psychologie (LIP).

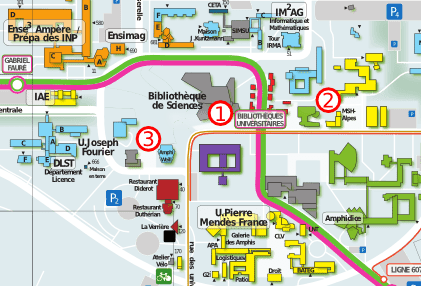

Cette conférence était programmée dans le cadre du cycle Une heure de psy par mois, filmé à la bibliothèque Kateb Yacine et organisé par le Laboratoire Inter-universitaire de Psychologie de l’Université Pierre Mendès-France de Grenoble (responsables : Rebecca Shankland et Laurent Bègue).

Informations sur le conférencier Laurent Bègue là.

-

Pratiques pseudoscientifiques et recrutement : l’exemple de la graphologie – Mémoire de Master de psychologie, Baptiste Berry

Ce mémoire de Baptiste Berry, étudiant en Master 1 de psychologie à l’Université de Poitiers, a été réalisé en 2014 dans le cadre de l’Unité d’Enseignement (UE) Évaluations en contextes professionnels. Il est téléchargeable ici

« En France, la pratique de la graphologie persiste dans le processus de sélection du personnel et cela malgré les nombreux paradoxes qu’elle soulève (scientifique, éthique et déontologique, légal). » Ce travail, soigné, propose de sonder les fondements de la graphologie dans le champ du recrutement professionnel, mais également d’envisager la question suivante : comment permettre aux professionnels de s’émanciper des croyances erronées afin que leur pratique soit basée sur les preuves ? En lien direct avec la démarche de transmission de l’esprit critique, et notamment en milieu professionnel, ce mémoire propose des recommandations aux futurs psychologues soucieux d’appliquer une analyse critique dans le champ de la psychologie.

Notons au passage la participation du Cortecs comme témoin dans ce travail, et la remarque pertinente de Baptiste BERRY sur l’intérêt (et la complexité) d’évaluer notre démarche. C’est une question sur laquelle nous nous penchons effectivement depuis quelque temps.

Plan

I/ La pratique graphologique et ses paradoxes

II/ La croyance graphologique

III/ Réfuter le mythe de la graphologie : de la théorie à la pratique

IV/ Un constat, quelles solutions ?

-

La graphologie est-elle une science ? – Dossier de Science et pseudo-sciences, Michel Huteau

Le dossier est disponible en ligne et le n°295 de SPS est disponible à l’achat.

-

Écriture et personnalité – Approche critique de la graphologie – Michel Huteau

– Présentation de l’ouvrage par Nicolas Gauvrit

– On trouvera de nombreux éléments dans cet fiche de lecture de Serge Blanchard, « M. Huteau. Écriture et personnalité. Approche critique de la graphologie », L’orientation scolaire et professionnelle, 34/4 | 2005, 524-526.

D’autres références critiques ? N’hésitez-pas à nous contacter à l’adresse contact(at)cortecs.org.

Il semblerait que Perceval et Karadoc, le duo culte de la série Kaamelott, n’aient pas suivi de cours d’autodéfense intellectuelle, pour preuve : un des plus hilarants exemples de

Il semblerait que Perceval et Karadoc, le duo culte de la série Kaamelott, n’aient pas suivi de cours d’autodéfense intellectuelle, pour preuve : un des plus hilarants exemples de