L’échelle des êtres se cache-t-elle dans l’arbre phylogénétique ? Est-il possible qu’une idée fausse (par exemple : « Il existe une échelle des êtres« ) puisse persister dans les discours ou les représentations graphiques de personnes qui, pourtant, déclarent explicitement que cette idée est fausse ?

Alain Le Métayer partage avec nous un document instructif et éclairant sur ce problème.

Dans un article sur la résistance au darwinisme, Gérald Bronner propose ceci : il est difficile de devenir darwinien… quand on pense qu’on l’est déjà et qu’on mobilise les idées de Lamarck plutôt que celles de Darwin. Ainsi, en embarquant Lamarck comme passager clandestin tout en se croyant darwinien, on a peu de chance de le devenir vraiment !

On pourra également se servir de l’excellent documentaire Espèces d’espèces, de Denis van Waerebeke. Concernant cette partie (sur l’échelle des êtres), voici deux extraits que nous utilisons dans nos cours :

| [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=kKnHlnD02dc] | |

| [vimeo 20738400] |

https://cortecs.org/videotex/biologie-de-levolution-metaphore-de-la-boule-buissonnante

https://cortecs.org/videotex/biologie-documentaire-especes-despeces

Denis Caroti

J’ai commencé, histoire de montrer aux élèves que ça ne rigolait pas, par leur passer un des

J’ai commencé, histoire de montrer aux élèves que ça ne rigolait pas, par leur passer un des

J’ai choisi la version de Murnau car, malgré de nombreuses différences, c’est encore dans ce film que l’aspect physique de Dracula correspond le mieux au portrait initial que Bram Stocker fait dans son livre. Après avoir procédé à quelques lectures des productions des élèves au cours desquels j’ai mis l’accent sur certaines caractéristiques physiques qui auront une importance par la suite (nez, oreilles et sourcils), je leur ai distribué ledit portrait :

J’ai choisi la version de Murnau car, malgré de nombreuses différences, c’est encore dans ce film que l’aspect physique de Dracula correspond le mieux au portrait initial que Bram Stocker fait dans son livre. Après avoir procédé à quelques lectures des productions des élèves au cours desquels j’ai mis l’accent sur certaines caractéristiques physiques qui auront une importance par la suite (nez, oreilles et sourcils), je leur ai distribué ledit portrait :

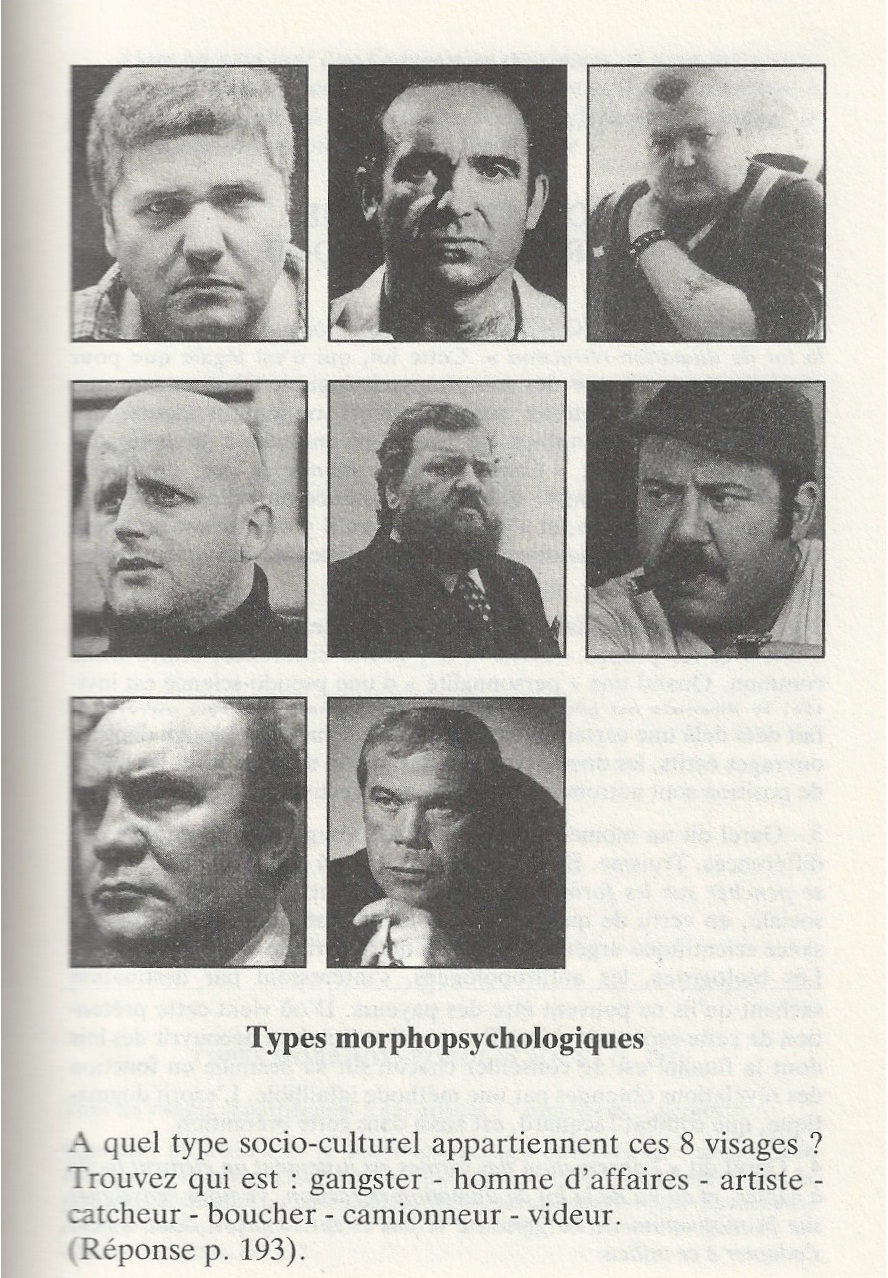

éditions Belin) :

éditions Belin) :

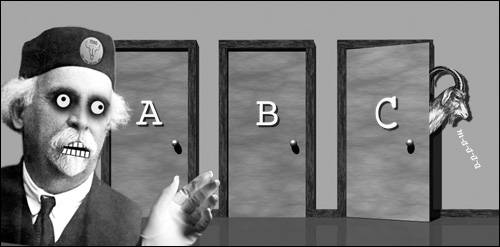

Solomon E. Asch (1907 – 1996) amena un groupe d’étudiants de 17 à 25 ans à participer à un prétendu test de vision. Tous les participants étaient complices avec l’expérimentateur, sauf un, dont on observait l’indépendance vis-à-vis du comportement des autres. On demandait aux participants de juger la longueur de plusieurs lignes tracées sur une série d’affiches.

Solomon E. Asch (1907 – 1996) amena un groupe d’étudiants de 17 à 25 ans à participer à un prétendu test de vision. Tous les participants étaient complices avec l’expérimentateur, sauf un, dont on observait l’indépendance vis-à-vis du comportement des autres. On demandait aux participants de juger la longueur de plusieurs lignes tracées sur une série d’affiches.

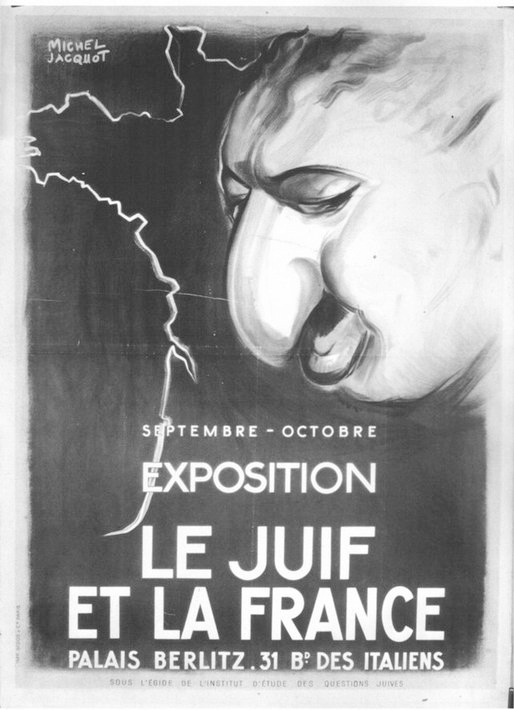

Très connue mais souvent mal racontée, elle crée un double choc : d’abord sur le fait de se rendre compte qu’une bonne proportion de gens « normaux » placés dans une situation agentique peuvent se soumettre à une autorité qui les intime à faire des choses révoltantes, comme faire souffrir un parfait inconnu. Ensuite sur la question éthique que soulève ce genre d’expérience, heureusement non reproductible aujourd’hui au vu des souffrances morales qu’elle engendre. Je donne quelques détails sur les différentes variantes de l’expérience (vue ou non du sujet soumis aux chocs électriques, toucher pour raccrocher l’électrode, présence ou non des représentants de l’autorité dans la salle, etc.) et je m’outille pour cela du livre de Milgram lui-même, Soumission à l’autorité. Il est également intéressant de rappeler le contexte de cette expérience, post-2ème guerre mondiale où la soumission à l’autorité aux fascistes italiens, et surtout au IIIe Reich donna les résultats que l’on sait. La question du procès d’Adolf Eichmann se posait alors crument, et les débats allaient bon train chez les psychologues US : des états-uniens auraient-ils pu eux aussi faire des choses aussi atroces ? Fallait-il faire de ce type d’individu des monstres de cruauté, ou au contraire, des humains somme toute assez ordinaires placés dans un contexte qui ne l’était pas ?

Très connue mais souvent mal racontée, elle crée un double choc : d’abord sur le fait de se rendre compte qu’une bonne proportion de gens « normaux » placés dans une situation agentique peuvent se soumettre à une autorité qui les intime à faire des choses révoltantes, comme faire souffrir un parfait inconnu. Ensuite sur la question éthique que soulève ce genre d’expérience, heureusement non reproductible aujourd’hui au vu des souffrances morales qu’elle engendre. Je donne quelques détails sur les différentes variantes de l’expérience (vue ou non du sujet soumis aux chocs électriques, toucher pour raccrocher l’électrode, présence ou non des représentants de l’autorité dans la salle, etc.) et je m’outille pour cela du livre de Milgram lui-même, Soumission à l’autorité. Il est également intéressant de rappeler le contexte de cette expérience, post-2ème guerre mondiale où la soumission à l’autorité aux fascistes italiens, et surtout au IIIe Reich donna les résultats que l’on sait. La question du procès d’Adolf Eichmann se posait alors crument, et les débats allaient bon train chez les psychologues US : des états-uniens auraient-ils pu eux aussi faire des choses aussi atroces ? Fallait-il faire de ce type d’individu des monstres de cruauté, ou au contraire, des humains somme toute assez ordinaires placés dans un contexte qui ne l’était pas ?