Qu’est-ce qui nous fait sortir des chemins battus qu’emprunte aveuglément notre pensée ? Qu’est-ce qui fait vaciller les esprits, les normes, les règles, les habitudes ? Bien peu de choses semble-t-il. Mais peut-être que la poésie est de celles qui savent corrompre les équilibres trop bien établis de nos mondes intérieurs nous confinant à un éternel statu quo. C’est en tout cas une idée que nous avons tenté d’explorer dans le dernier épisode en date du podcast « Enfin, peut-être », intitulé « Le droit des ombres à choisir leur forme et leur couleur », en compagnie de Gabrielle Golondrina.

L’essentiel de l’épisode consiste à découvrir des textes à même de bousculer nos représentations du monde. Dans cet article nous en retranscrivons l’introduction et la conclusion qui tentent d’éclaircir et de motiver cette idée : les mots ont le pouvoir de fissurer la niche confortable et redoutable que sont les dogmes.

Edito : La poésie et le doute

Il n’y a pas d’esprit critique.

Je veux dire : il n’y a pas d’esprit qui soit continûment critique : toujours à l’affût de ses perceptions, décortiquant toute information, analysant tous les arguments, interrogeant chaque mot et doutant de sa capacité à raisonner. On ne peut pas toujours prendre du recul, il y a des moments où on est juste là. Parce que le doute est inconfortable.

Voilà ce que dit à ce sujet David Hume dans Enquête sur l’entendement humain :

“La grande destructrice du pyrrhonisme, des principes excessifs du scepticisme, c’est l’action, c’est le travail, ce sont les occupations de la vie courante. Ces principes peuvent fleurir et triompher dans les écoles, où il est, certes difficile, sinon impossible de les réfuter. Mais aussitôt qu’ils quittent l’ombre et que la présence des objets réels, qui animent nos passions et nos sentiments, les oppose aux plus puissants principes de notre nature, ils se dissipent comme de la fumée, et laissent le sceptique le plus déterminé dans le même état que les autres mortels”

David Hume, Enquête sur l’entendement humain

Même après avoir remis en cause nos systèmes de croyances, nos raisonnements, nos arguments, on atterrit dans un nouveau vallon confortable, une nouvelle structure dans laquelle il nous est possible de penser et de vivre. Vous avez peut-être vécu la découverte de la pensée critique comme un abandon du monde de la croyance pour celui de la vérité ou celui du doute permanent. Il n’en est rien, vous l’avez abandonné au profit d’un autre système. Probablement meilleur d’ailleurs. Encore qu’il est difficile de savoir ce que signifie ce meilleur, mais c’est une autre question.

Il n’y a donc pas de pensée critique, ce que l’on expérimente c’est plutôt des bonds critiques. Ce sont des instants isolés où l’on perçoit une erreur de raisonnement jusque-là invisible, où l’on réalise l’ambiguïté d’un mot, où l’on distingue une autre manière de voir les choses, où l’on doute réellement. On va alors faire évoluer notre appréhension du monde vers un autre état, stable à nouveau.

Voilà, le scepticisme est fait de bonds qui séparent deux états stables de la pensée. On peut évidemment favoriser l’apparition de ces bonds critiques afin de mettre à jour régulièrement notre vision du monde.

C’est, en un sens, le but des enseignements de zététique et d’esprit critique : s’approprier des méthodes, des outils permettant d’identifier une vision du monde fallacieuse.

Mais ce n’est pas la seule manière de faire émerger des bonds critiques : dès que nous expérimentons un rapport au monde qui bouscule notre vision courante du monde, celle-ci risque d’évoluer.

Pas toujours d’ailleurs, on peut rejeter en bloc cette expérience inhabituelle, mais si l’on y est disposé, cette expérience peut faire vaciller l’inertie de notre pensée.

Parmi ces sources de perturbations, il y a l’art et en particulier la poésie. Et ce sera le sujet de cet épisode.

L’idée de l’épisode sera de lire quelques textes qui d’une manière ou d’une autre viennent questionner notre vision du monde et possiblement assouplir nos rigidités cognitives.

———-

Retrouvez le reste de l’épisode ci-dessous :

Conclusion

L’idée que nous voulions partager ici, c’est de promouvoir des visions alternatives, des angles différents, s’amuser à bousculer nos croyances, quelles qu’elles soient. Non pas parce que l’alternative est forcément meilleure mais parce qu’elle montre que notre pensée actuelle peut être remise en question.

C’est une idée que j’ai depuis quelque temps : l’éducation à l’esprit critique gagnerait à insister sur l’exploration des différentes explications et des différentes solutions. Peut-être plus que sur la méthode. En fait, le manque d’esprit critique vient en premier lieu d’un manque de visibilité sur les explications ou les solutions alternatives. Une fois que l’on prend en compte ces différentes alternatives, il me semble que l’on est plus aisément disposé à les comparer et que la méthode pour y parvenir en découle plus naturellement.

Je vais prendre un exemple que je cite souvent et qui vient du livre La naissance de la pensée scientifique de Carlo Rovelli. Il raconte le périple de Hécatée, un historien et géographe grec qui part voyager en Egypte. Hécatée est un savant et il sait que l’histoire humaine se résume en gros à une vingtaine de générations. Avant cela, c’était le règne des dieux. Il le sait parce que c’est ce que son maître lui a transmis, et c’est ce que le maître de son maître avait transmis à son maître. C’est une connaissance qui fait partie de la culture grecque à ce moment-là. Non seulement Hécatée n’a aucune idée de comment il pourrait la tester, mais pire, il n’imagine même pas que cette connaissance pourrait être testée et remise en question.

Hécatée part donc en Egypte, il y visite le temple de Thèbes et il est confronté à la vision égyptienne de la généalogie humaine qui compte, elle, 343 génération d’humains. Hécatée en est fortement déstabilisé et de retour en Grèce, il lui est désormais possible de se dire que sa connaissance de l’histoire peut être remise en question et il peut commencer à réfléchir à une méthode pour y parvenir. Voilà ce qu’en dit Carlo Rovelli :

“Un Grec, devant les statues égyptiennes qui contredisent spectaculairement son orgueilleuse vision du monde, a peut-être commencé à penser que nos certitudes peuvent aussi être mises en doute.

Carlo Rovelli, Anaximandre de Milet ou la naissance de la pensée scientifique

C’est la rencontre avec l’altérité qui ouvre nos esprits, en ridiculisant nos préjugés.”

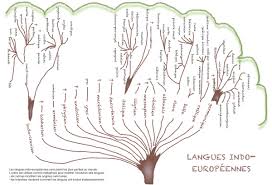

Cette aventure, vécue par Hécatée et par un certain nombre d’autres penseurs grecs de l’époque, est assez emblématique de ce qui se passe dans le bassin méditerranéen au IVe siècle avant notre ère et plus particulièrement en Ionie : le contexte de cette période a rendu possible la naissance de la pensée scientifique. Et ce n’est pas pour rien que le livre porte justement ce nom, c’est parce que cet événement, aussi flou soit-il, est souvent situé dans cette région et à cette époque.

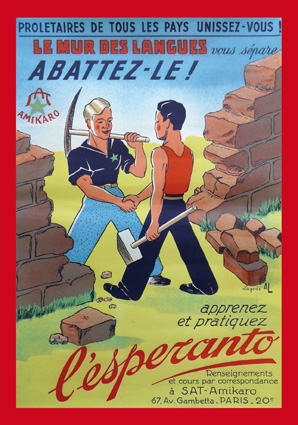

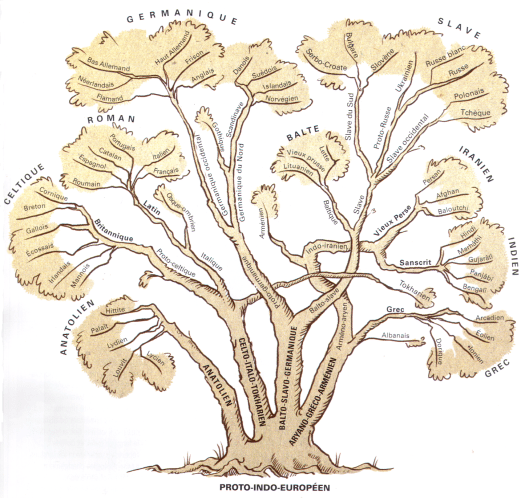

Et il y a trois facteurs qui peuvent expliquer cela : les échanges culturels se multiplient, les premières formes de démocraties apparaissent et la simplification de l’écriture rend l’accès à la culture beaucoup plus facile1. Trois facteurs qui vont faire émerger des pensées alternatives, des connaissances contradictoires, des points de vue différents et desquels va spontanément découler une critique des dogmes et la mise en place de méthodes pour comparer, quand cela est nécessaire, ces différentes visions du monde.

La pensée critique naît de là, de ces confrontations à une altérité qui bouscule nos préjugés, qui mobilise notre flexibilité cognitive, qui fissure les dogmes et les conventions. Il faut, je crois, toujours être attentif à cette altérité et rendre visible celles et ceux qui l’incarnent : les artistes, les punks, les queers, les clowns, les marginaux, les pirates, les poètes, les rhinocéros et les enfants…

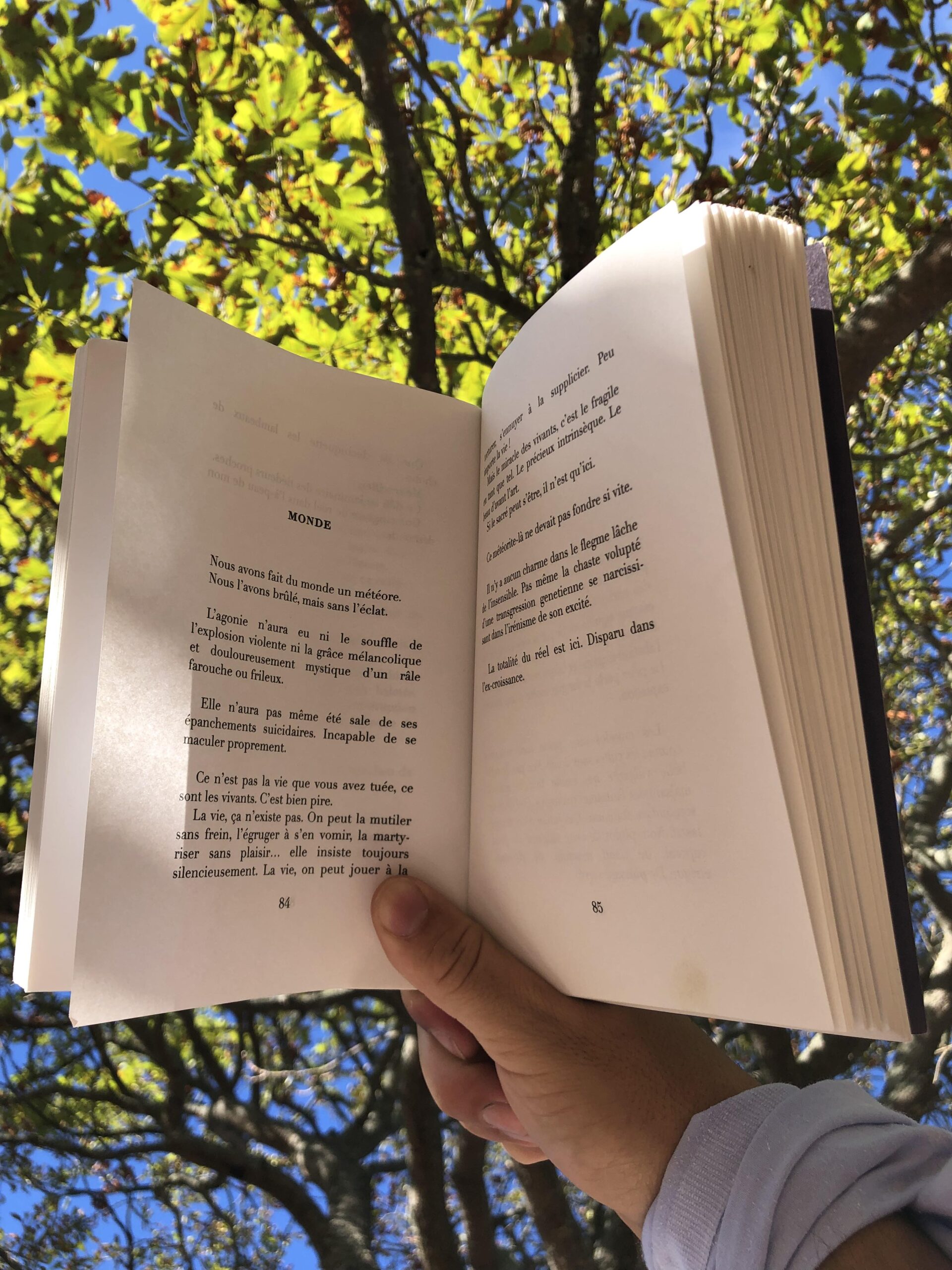

Je vous laisse avec un dernier poème : « Les statuts de l’Homme » de Thiago Mello qui se permet de réécrire les règles qui gouvernent le monde, jusque dans les mots que l’on utilise, jusque dans nos ressentis, jusque dans les lois physiques et qui, de ce fait, fragilise, l’espace d’un instant, des conventions qui étant trop familières nous deviennent des fatalités.