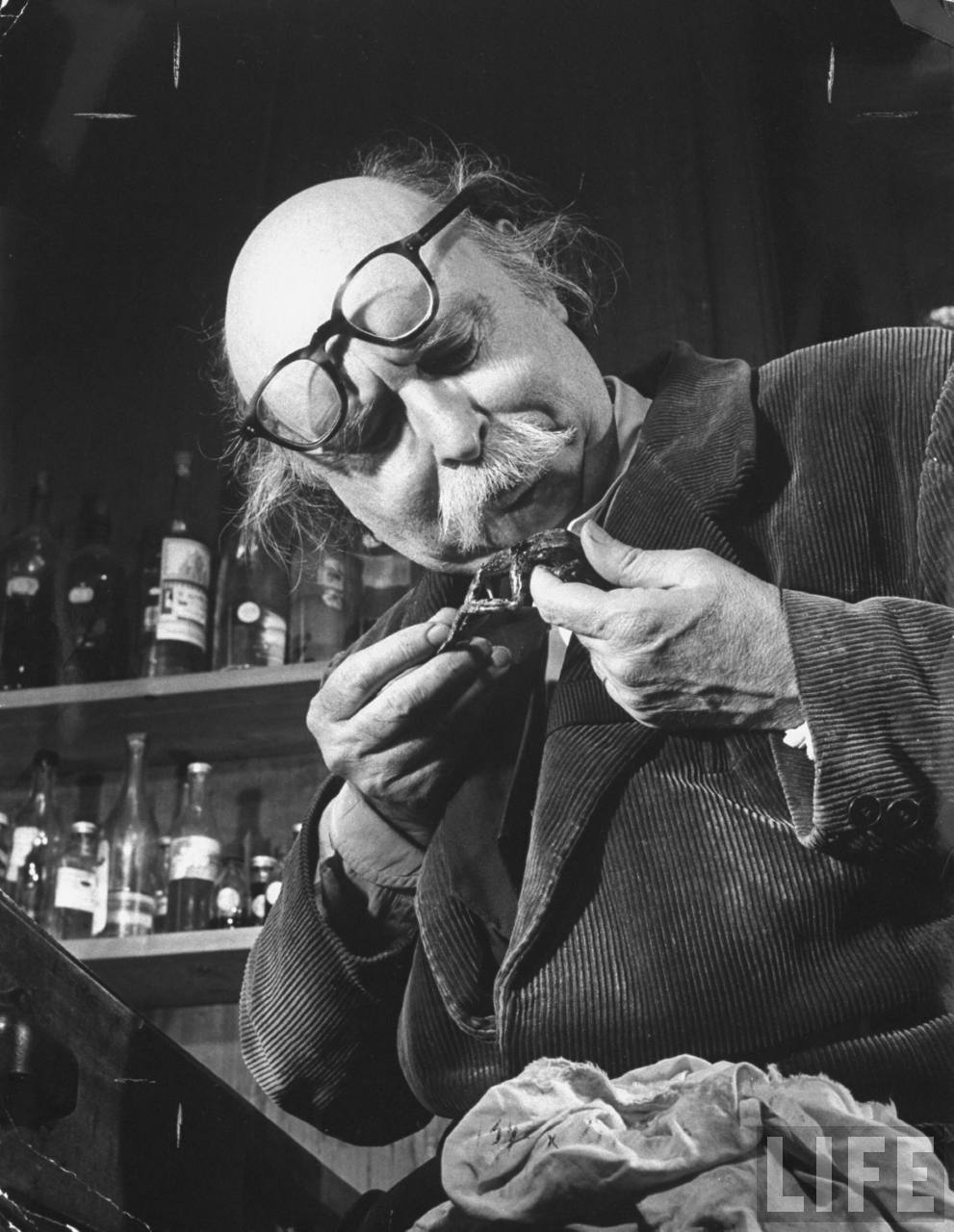

Jean Rostand, spécialiste des grenouilles, grand penseur rationaliste, pacifiste, pro-avortement (il témoigna lors du procès de Bobigny), qui défendait ce qu’il appelait l’hygiène préventive du jugement, s’exprime en 1958 sur les miracles.

Cela rappellera à certain-es la maxime de Hume sur les miracles (dans Enquête sur l’entendement humain, chapitre X). Nous ferons une entrée sur la maxime de Hume sous peu, promis !

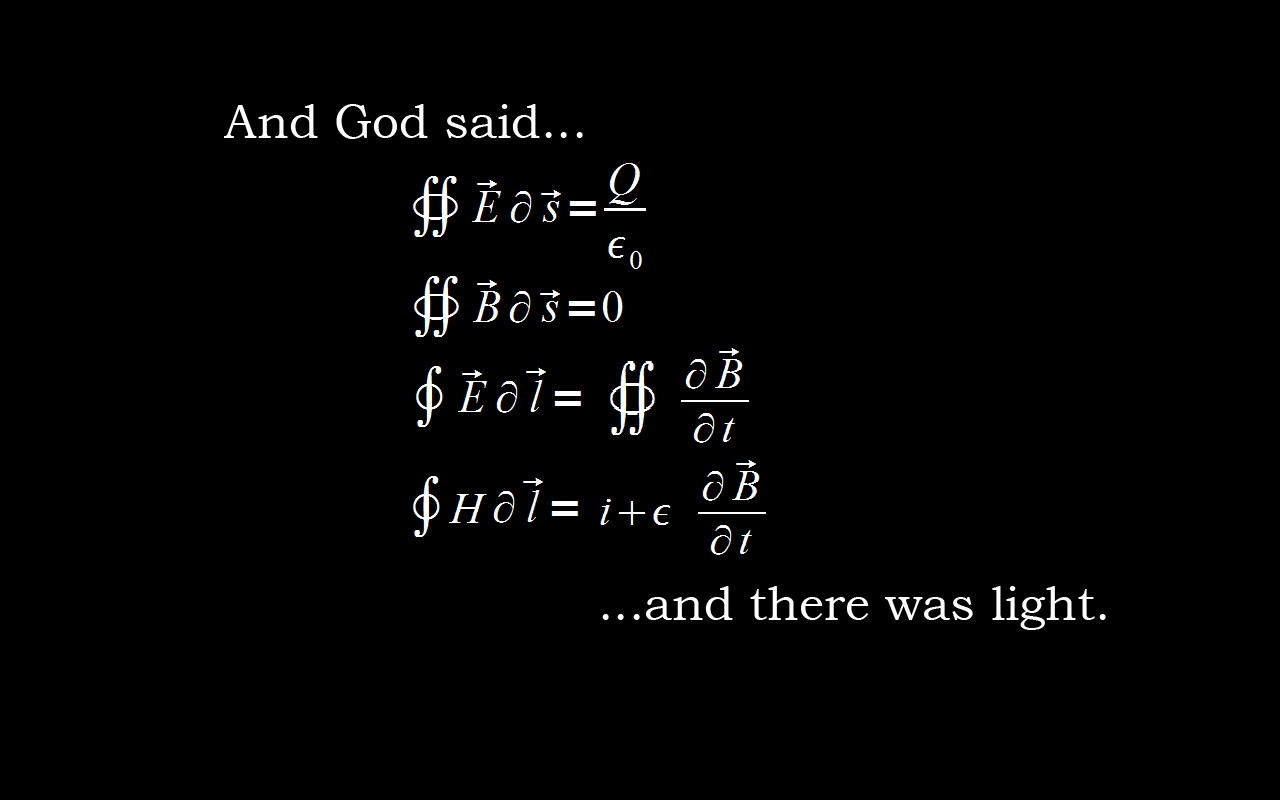

L’œuvre de l’épistémologue Susan Haack est plutôt inconnue en France. Voici un moyen d’y remédier, en reproduisant ici avec l’aimable autorisation de la Société du Québec de Philosophie un texte stimulant, qui introduit une métaphore dont nous nous servons souvent : celle des mots croisés. L’illustration, il faut l’avouer, est de notre fait.

L’œuvre de l’épistémologue Susan Haack est plutôt inconnue en France. Voici un moyen d’y remédier, en reproduisant ici avec l’aimable autorisation de la Société du Québec de Philosophie un texte stimulant, qui introduit une métaphore dont nous nous servons souvent : celle des mots croisés. L’illustration, il faut l’avouer, est de notre fait. En effet, mais selon moi, l’analogie est utile. Elle nous guide vers la bonne conclusion : la « méthode scientifique » est quelque chose de moins formidable qu’il n’y paraît. La recherche scientifique appartient-elle à une autre catégorie que les autres types de recherches ? Non. La recherche scientifique est en continuité avec la recherche empirique de tous les jours — c’est la même chose, mais à un degré supérieur. Y a-t-il un mode d’inférence ou une procédure de recherche auxquels tous les scientifiques et seulement eux ont recours ? Non. Il y a seulement, d’une part, des modes d’inférence et des procédures utilisés par quiconque s’enquiert de ce qui est et, d’autre part, des techniques mathématiques, statistiques ou inférentielles spéciales, des instruments, des modèles spéciaux, etc., que l’on retrouve localement dans tel ou tel secteur de la science. Cela ébranle-t-il les prétentions épistémologiques de la science ? Non ! Les sciences naturelles sont épistémologiquement distinctes, elles ont remporté des succès remarquables, entre autres, précisément, grâce aux appareils et techniques au moyen desquels elles ont élargi la portée des méthodes dont use la recherche de tous les jours.

En effet, mais selon moi, l’analogie est utile. Elle nous guide vers la bonne conclusion : la « méthode scientifique » est quelque chose de moins formidable qu’il n’y paraît. La recherche scientifique appartient-elle à une autre catégorie que les autres types de recherches ? Non. La recherche scientifique est en continuité avec la recherche empirique de tous les jours — c’est la même chose, mais à un degré supérieur. Y a-t-il un mode d’inférence ou une procédure de recherche auxquels tous les scientifiques et seulement eux ont recours ? Non. Il y a seulement, d’une part, des modes d’inférence et des procédures utilisés par quiconque s’enquiert de ce qui est et, d’autre part, des techniques mathématiques, statistiques ou inférentielles spéciales, des instruments, des modèles spéciaux, etc., que l’on retrouve localement dans tel ou tel secteur de la science. Cela ébranle-t-il les prétentions épistémologiques de la science ? Non ! Les sciences naturelles sont épistémologiquement distinctes, elles ont remporté des succès remarquables, entre autres, précisément, grâce aux appareils et techniques au moyen desquels elles ont élargi la portée des méthodes dont use la recherche de tous les jours.

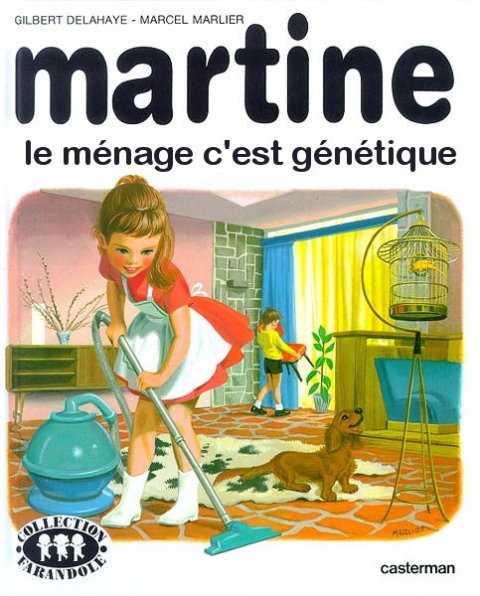

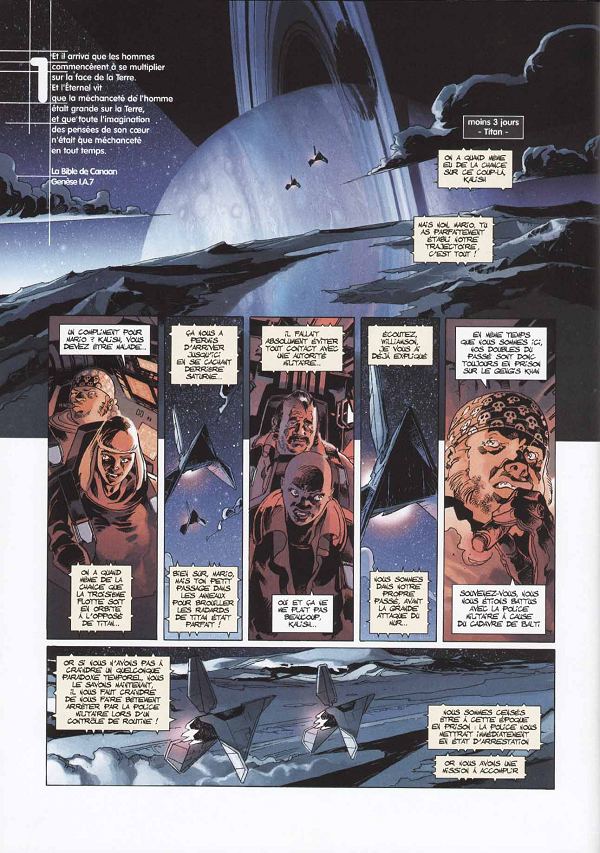

Laboratoire Genetiks. Au fil des pages et de ses cauchemars se dévoile le projet de la privatisation du génome humain et un monde où le corps prend la valeur de pièces détachées, ce qui n’est pas sans rappeler celui de Vanilla Sky (film de Cameron Crowe, 2001) ou de Matrix (film de Larry et Andy Wachowsky, 1999). A une époque où la brevetabilité du vivant devient possible, la lecture de Genetiks est un signal d’alarme.

Laboratoire Genetiks. Au fil des pages et de ses cauchemars se dévoile le projet de la privatisation du génome humain et un monde où le corps prend la valeur de pièces détachées, ce qui n’est pas sans rappeler celui de Vanilla Sky (film de Cameron Crowe, 2001) ou de Matrix (film de Larry et Andy Wachowsky, 1999). A une époque où la brevetabilité du vivant devient possible, la lecture de Genetiks est un signal d’alarme.

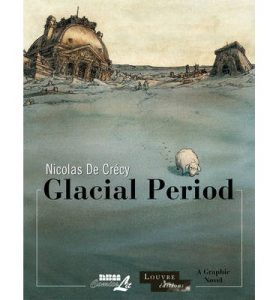

L’histoire…

L’histoire…

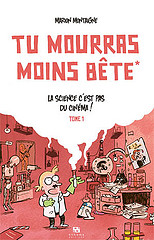

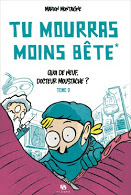

Titre original : scientific tales

Titre original : scientific tales

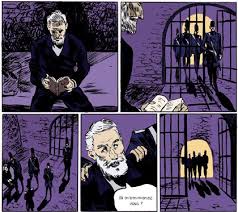

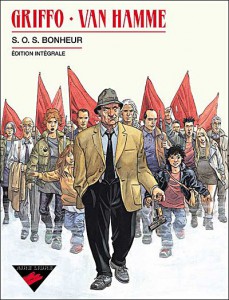

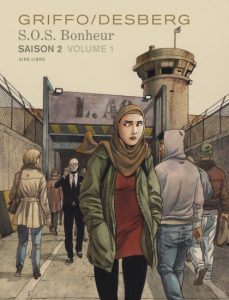

à l’issue de SOS Bonheur n’est pas un lendemain qui chante. Trente ans après, les dérives dystopiques de notre société anticipées dans la trilogie initiale (SOS Bonheur de Griffo et Van Hamme) se poursuivent, autour de la marchandisation de l’humain et du déni de l’histoire, au nom d’un « bonheur » marchand où la « prévention » fait figure de nouveau tyran et justifie l’exclusion sociale. Un petit regret par rapport à la première saison : l’absence de titre des différents chapitres et d’extraits de la communication institutionnelle, qui permettaient de souligner davantage l’influence d’un discours dominant sur le cadrage des expériences individuelles et collectives.

à l’issue de SOS Bonheur n’est pas un lendemain qui chante. Trente ans après, les dérives dystopiques de notre société anticipées dans la trilogie initiale (SOS Bonheur de Griffo et Van Hamme) se poursuivent, autour de la marchandisation de l’humain et du déni de l’histoire, au nom d’un « bonheur » marchand où la « prévention » fait figure de nouveau tyran et justifie l’exclusion sociale. Un petit regret par rapport à la première saison : l’absence de titre des différents chapitres et d’extraits de la communication institutionnelle, qui permettaient de souligner davantage l’influence d’un discours dominant sur le cadrage des expériences individuelles et collectives.

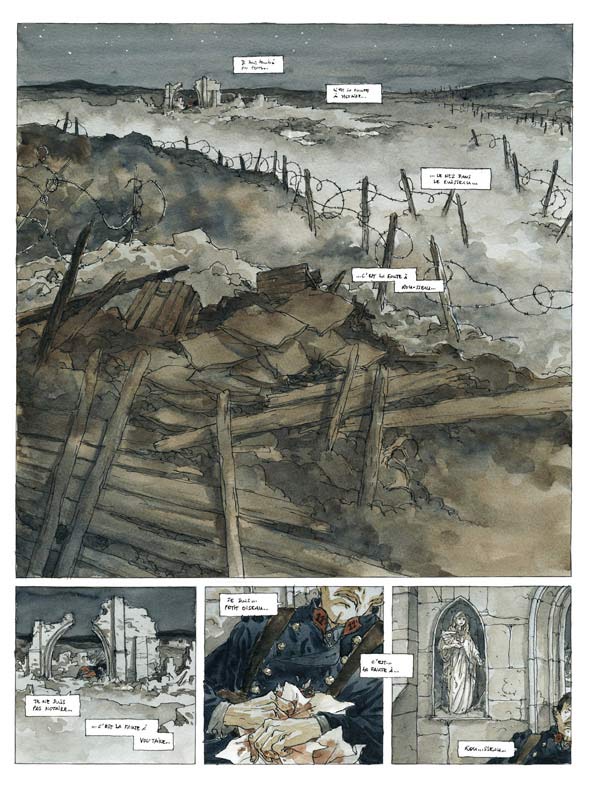

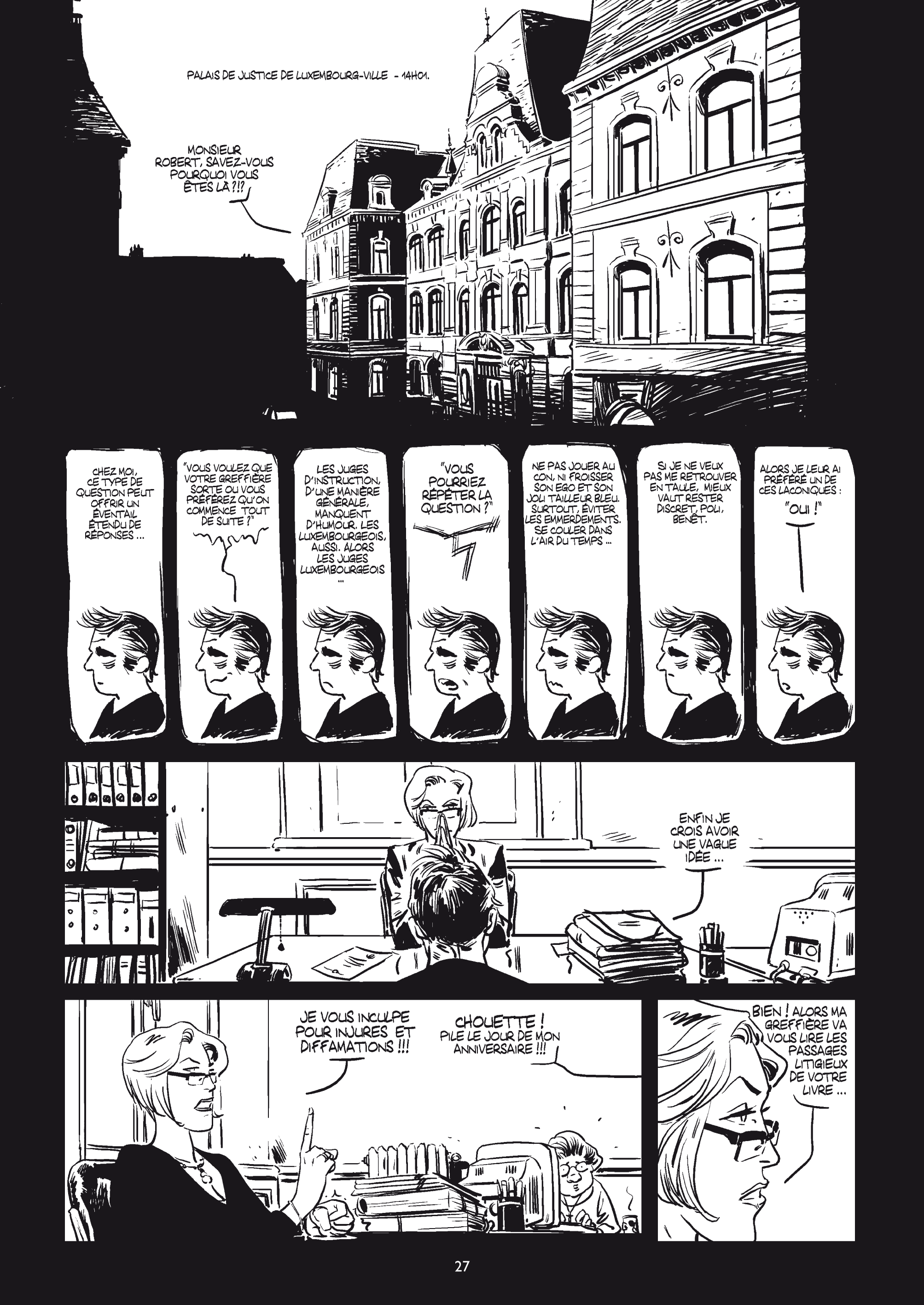

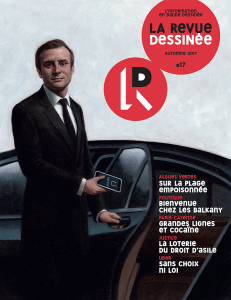

en appui sur des enquêtes et reportages journalistiques. Le projet éditorial est généraliste, passant au fil des numéros de la science politique et de l’éducation au sport, en passant par la médecine et l’économie ou encore la justice (les rubriques variant d’un numéro à l’autre). L’usage de la bande-dessinée se prête particulièrement bien au documentaire, avec par exemple, dans le numéro 16 (été 2017), la présentation d’une approche alternative de la relation enseignants-élèves dans une école ciblant des élèves dits « décrocheurs ». Il est aussi bien adapté au partage synthétique d’analyses, comme le montre dans le même numéro l’article consacré à l’imaginaire de la guerre, dont la mise en perspective historique et en images permet de questionner ce que recouvre aujourd’hui la référence à la guerre, convoquée aussi bien dans le champ politique que dans le champ économique ou encore social.

en appui sur des enquêtes et reportages journalistiques. Le projet éditorial est généraliste, passant au fil des numéros de la science politique et de l’éducation au sport, en passant par la médecine et l’économie ou encore la justice (les rubriques variant d’un numéro à l’autre). L’usage de la bande-dessinée se prête particulièrement bien au documentaire, avec par exemple, dans le numéro 16 (été 2017), la présentation d’une approche alternative de la relation enseignants-élèves dans une école ciblant des élèves dits « décrocheurs ». Il est aussi bien adapté au partage synthétique d’analyses, comme le montre dans le même numéro l’article consacré à l’imaginaire de la guerre, dont la mise en perspective historique et en images permet de questionner ce que recouvre aujourd’hui la référence à la guerre, convoquée aussi bien dans le champ politique que dans le champ économique ou encore social.

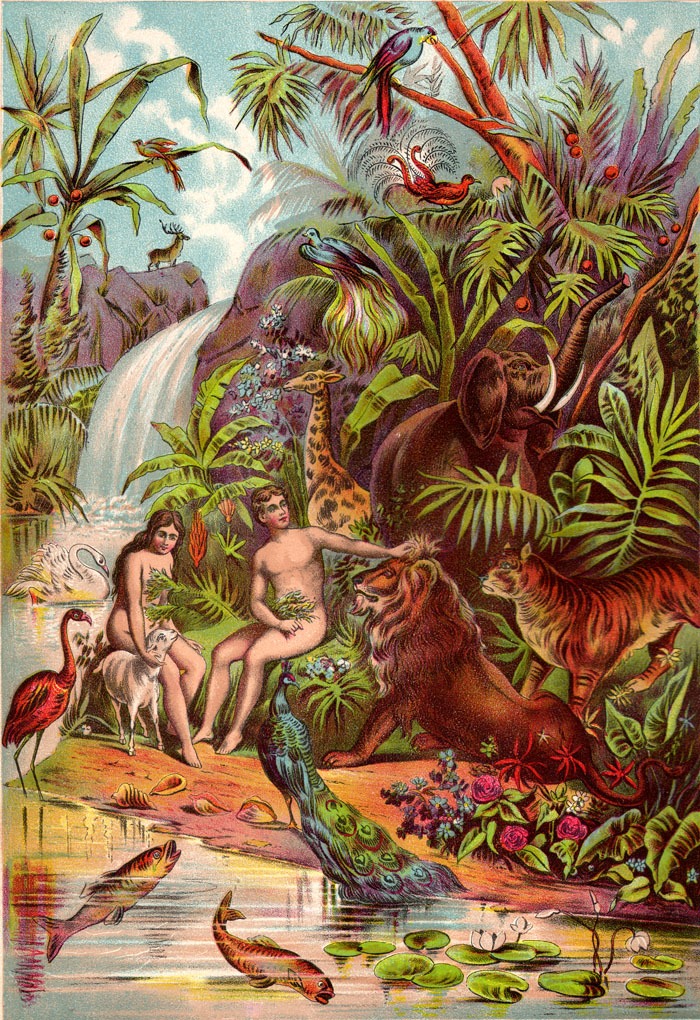

« La science a toujours été au centre de débats et elle l’est encore aujourd’hui. Elle a bouleversé notre façon de comprendre l’univers et de nous comprendre nous-mêmes. Néanmoins, dans une bonne partie de la culture intellectuelle, la science est incomprise ou est vue avec suspicion. Elle suscite l’hostilité à la fois de courants religieux « fondamentalistes » et d’une intelligentsia relativiste ou postmoderne.

« La science a toujours été au centre de débats et elle l’est encore aujourd’hui. Elle a bouleversé notre façon de comprendre l’univers et de nous comprendre nous-mêmes. Néanmoins, dans une bonne partie de la culture intellectuelle, la science est incomprise ou est vue avec suspicion. Elle suscite l’hostilité à la fois de courants religieux « fondamentalistes » et d’une intelligentsia relativiste ou postmoderne.

un ou deux termes typiques (comme délire) lui échappent parfois. Alors gageons que son livre appartiendra, comme ses interventions, plus volontiers à l’histoire qu’à la verbiate psychanalytique.

un ou deux termes typiques (comme délire) lui échappent parfois. Alors gageons que son livre appartiendra, comme ses interventions, plus volontiers à l’histoire qu’à la verbiate psychanalytique.