cette séquence pédagogique et son compte rendu vous sont proposés par Christophe Adourian, professeur agrégé de science de la vie et de la Terre et membre du groupe de travail 8 « Éduquer à l’esprit critique » du conseil scientifique de l’Éducation nationale.

Dans mon précédent article (Éduquer à l’esprit critique : une approche par l’investigation) j’ai présenté le point consensuel entre les différentes définitions de l’esprit critique, à savoir sa structure tripartite proposée par Edward Glaser en 19411. L’esprit critique repose sur des connaissances (déclaratives, procédurales…), sur des compétences critiques (d’investigation et d’argumentation) et surtout sur des dispositions qui permettent d’orienter l’application de ces connaissances et compétences dans un processus de jugement critique, c’est à dire dont la décision porte sur ce qu’il faudrait croire ou faire dans un contexte précis.

L’idée générale

L’approche par investigation développée par le groupe de travail 8 “Éduquer à l’esprit critique” du CSEN2 permet une scénarisation pédagogique qui s’appuie sur l’Éducation aux Médias et à l’Information. Par exemple, dans un cours de SVT qui chercherait à évaluer la pertinence des mesures d’atténuation du réchauffement climatique, on pourrait confronter les élèves à cet article en ligne du National Geographic3 “Manger deux fois moins de viande améliorerait significativement notre bilan carbone”.

Ici, le processus d’évaluation par l’élève se réalise sur trois axes :

- évaluation du contenu de l’article à travers les critères de la qualité des preuves, de la plausibilité du point de vue développé et de la pertinence des arguments mobilisés ;

- évaluation de la fiabilité du média et des sources citées dans l’article;

- et enfin auto-évaluation de la fiabilité de ses aptitudes à réaliser un bon jugement critique (les élèves ont eu plusieurs cours sur les origines du réchauffement climatique ainsi que des séances pour développer leurs compétences et dispositions critiques).

Ce processus aboutit à un résultat de haut niveau de confiance envers la crédibilité de cette information. Cet objet épistémique peut alors se transformer en brique de connaissance qui s’incorpore dans les savoirs en construction des élèves.

Par cette approche, si on part du principe que le “On sait” influence le “On fait”, alors se mettre d’accord sur la véracité de cette information serait le préalable indispensable qui permettrait de prendre des décisions cohérentes avec les connaissances établies. Mais est-ce si sûr ? Tout d’abord, il y a un écart entre les croyances auxquelles on adhère, les intentions d’agir qu’elles devraient induire et surtout les actions effectivement réalisées. En effet, les raisons de croire et de faire ne se rejoignent pas forcément (on peut avoir la conviction qu’il faut réduire sa consommation de viande pour réduire son empreinte carbone mais ne pas franchir le cap car les habitudes à changer seraient trop coûteuses, car le regard de son environnement social serait pesant, ou encore parce qu’on estime que l’on fait déjà assez d’efforts comme ça, parce que l’on aime trop ça etc …)4.

Par ailleurs, s’il est possible d’arriver à un point d’accord assez consensuel sur un objet épistémique bien circonscrit, qu’en est-il pour des sujets bien plus complexes comme les questions socio-scientifiques (QSS) ? A savoir des sujets de société qui mettent en jeu des sciences ou technologies actuelles ou émergentes5.

Cas des questions socio-scientifiques plus complexes

Par exemple, toujours dans le contexte d’un cours sur les décisions à prendre pour agir efficacement vers une atténuation des émissions de gaz à effet de serre, je peux soumettre ce sondage autour d’un sujet de société inspiré du cas d’une tentative de réforme des menus des cantines scolaires de la ville de Grenoble6:

“Il y a un consensus scientifique pour dire que végétaliser notre alimentation est un levier d’atténuation du réchauffement climatique. En conséquence :

Doit-on rendre obligatoire les repas végétariens en restauration scolaire pour atténuer les émissions de GES ?

Ici, le résultat du sondage met en évidence un désaccord entre les élèves dans cette situation dite “écologique”, c’est-à-dire une situation proche de ce que l’on pourrait vivre dans notre vie quotidienne. Ce désaccord ne concerne donc pas le “Quoi croire”, mais le “Quoi faire”.

Ainsi, si l’approche critique par l’investigation individuelle apporte des outils efficaces pour juger de la qualité d’une information précise et contribuer à nous orienter dans l’élaboration de nos opinions, elle peut parfois se heurter à la difficulté de résoudre une question plus complexe par délibération collective à propos d’une décision à prendre sur un sujet socialement vif.

Dès lors, comment construire une réflexion commune dans le cadre d’un désaccord entre pairs épistémiques7 (ici les élèves) autour d’une QSS ?

Ce problème pédagogique est accentué par d’autres constats issus des baromètres de l’esprit critique (20238 et 20259) qui semblent être des écueils à la possibilité d’engager une réflexion collective citoyenne sur des sujets socio-scientifiques dans notre espace démocratique. Tout d’abord, 64% des 18-24 ans préfèrent échanger avec des personnes qui partagent leur opinion, ce qui serait un signe d’un manque d’ouverture d’esprit à de nouvelles perspectives, disposition pourtant importante pour mener un processus critique. Par ailleurs, 60% des 15-24 ans persistent dans leurs arguments sans être sûr·e·s de leur solidité. Ce dernier point conforte l’idée que nous serions toutes et tous influencés par le biais de l’autoconfirmation10 : nous sommes bien meilleurs pour critiquer les arguments d’autrui (vigilance épistémique forte), que pour évaluer et critiquer nos arguments ou ceux qui sont en conformité avec notre point de vue initial (prudence épistémique faible).

Ce manque de réflexivité constitue un biais qui renforce l’opinion à priori dans le contexte d’un penseur solitaire ou dans le cas d’un débat entre personnes partageant le même point de vue. Cependant, il semble être bénéfique dans un contexte de raisonnement coopératif poussant les élèves à interagir à travers une argumentation contradictoire collective ! Dans ce contexte, savoir que l’on va argumenter face à un·e interlocuteur·trice qui sera très vigilant·e sur la qualité de nos arguments, nous pousse à les évaluer de manière réflexive et à s’auto-corriger pour les améliorer. Or cette pensée réflexive autocorrectrice est une disposition essentielle de l’esprit critique.

Un outil pédagogique pour faciliter les débats

C’est sur la base de cette analyse, qu’avec Pleen Le Jeune nous avons travaillé sur un projet pédagogique, au sein du programme Profs-Chercheurs11, visant à développer les compétences et dispositions argumentatives critiques des élèves à l’oral sur des questions socio-scientifiques12. L’objectif était de mettre en pratique dans ma classe ces données issues de la littérature scientifique, puis de les tester à travers des actions pédagogiques concrètes. Nous avons ainsi élaboré et testé un dispositif pédagogique issu des travaux de Nussbaum (2021)14

Ce travail se retrouve également dans la ressource “Éduquer aux approches critiques” produite par le collectif EPhiScience, qui regroupe de nombreuses autres pistes pédagogiques conçues par des enseignant·e·s et chercheur·se·s, sous la direction de Pleen15.

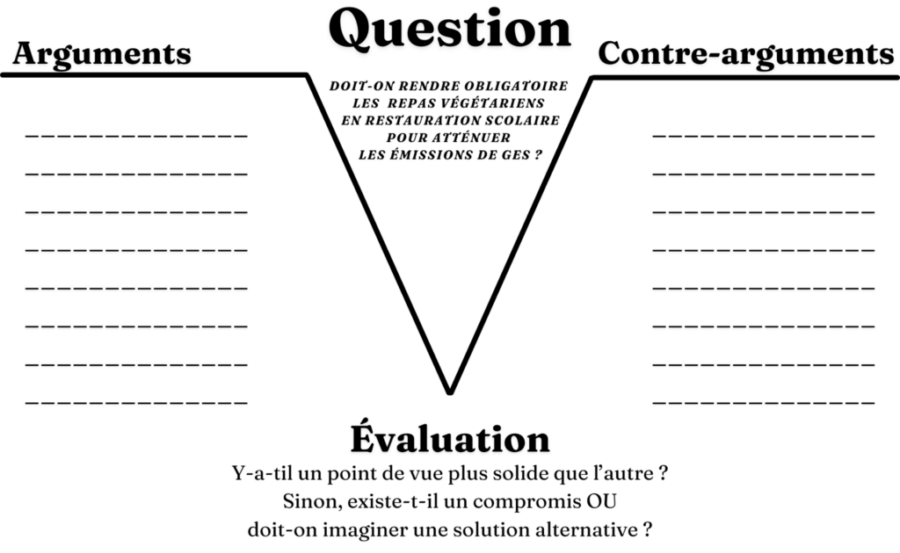

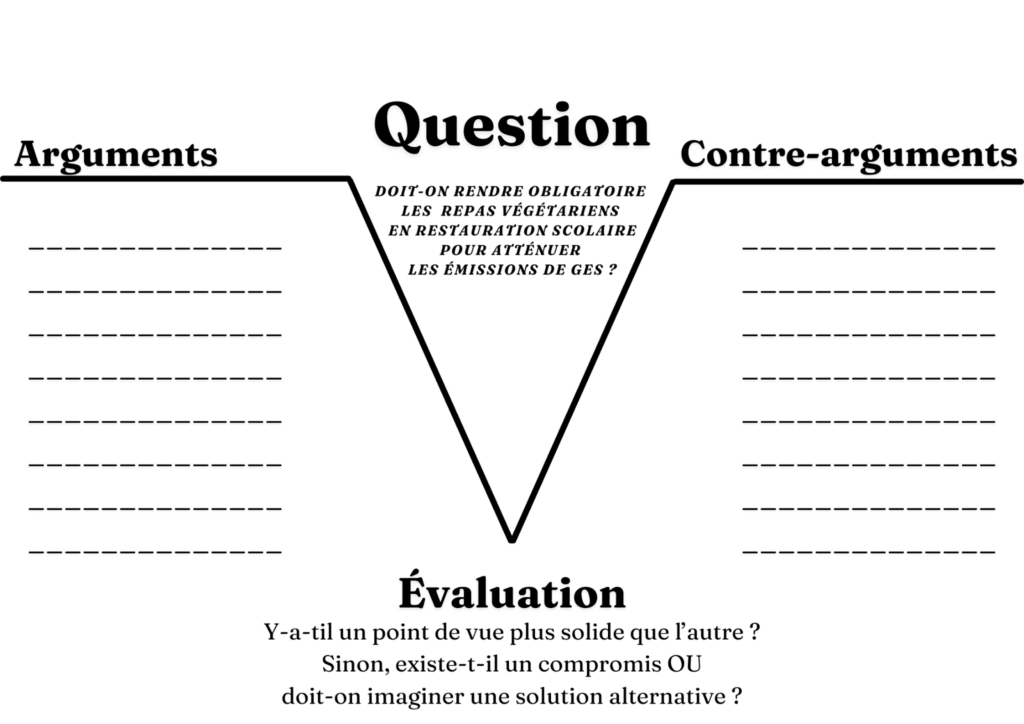

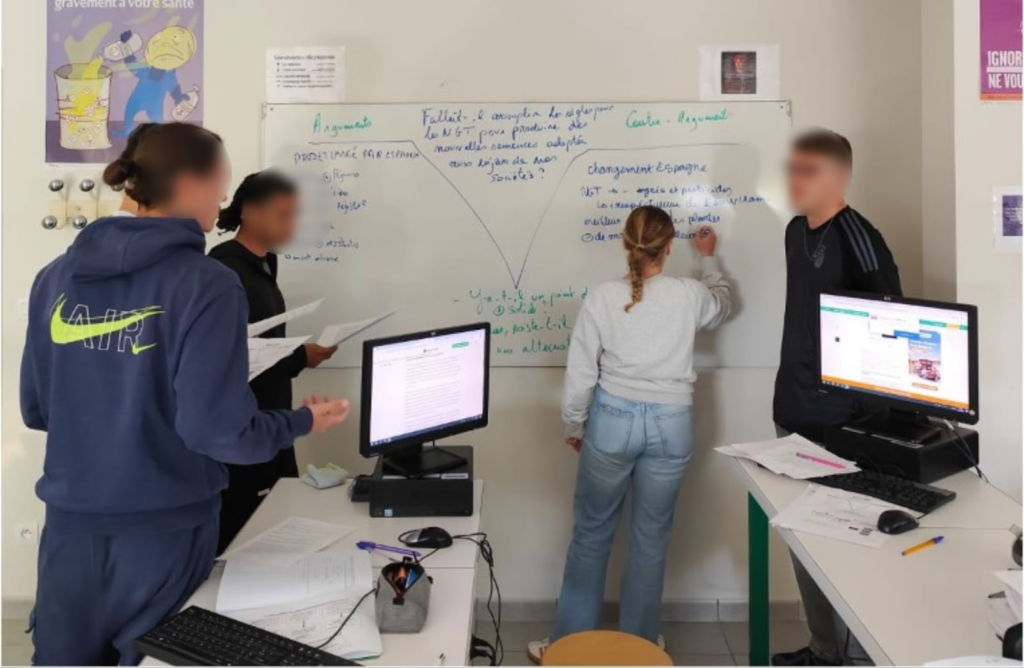

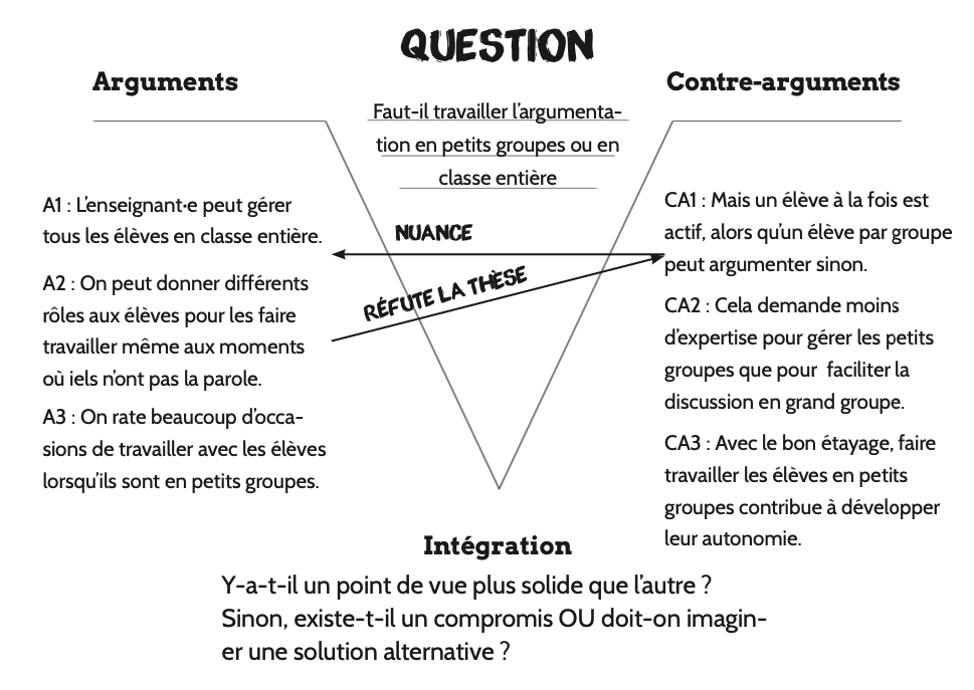

Il s’agit ici de débattre par petits groupes (binômes, trinômes) dans la situation d’un désaccord en lien avec une décision à prendre sur ce “qu’il faudrait faire” en réponse à une QSS. Ce débat est structuré par un support matériel, un diagramme en V qui peut prendre la forme suivante (photo ci-après).

Ce diagramme peut-être transcrit sur un tableau mural, ou imprimé en format A-3…

Au centre en haut, les élèves inscrivent la QSS débattue.

Sur les côtés, ils notent les arguments convoqués à l’oral pour la défense du point de vue contradictoire (les élèves “pour” doivent noter les arguments des élèves “contre”et vice-versa). La gestion du temps du débat est régulée pour que les échanges soient équilibrés (3 à 4 rotations de 2 minutes de parole successive pour les “pour” et pour les “contre”). C’est dans cette phase que l’on retrouve la dimension intégrative de l’argumentation. Les élèves sont contraints de prendre en compte les contre-arguments, les réfutations à leurs arguments mais aussi les potentielles contradictions de valeurs. Cela favorise le travail sur les dispositions critiques telles que l’ouverture au point de vue d’autrui qui, nous l’avons vu, semble faire défaut selon le baromètre de l’esprit critique, mais aussi la réflexivité intellectuelle et l’humilité intellectuelle.

Cependant, une ouverture d’esprit non soumise à des critères d’évaluation méthodique pourrait favoriser une forme de relativisme intellectuel. Il ne s’agit donc pas de se contenter de débattre uniquement pour s’écouter avec bienveillance et parler librement. Ce débat est avant tout un moyen de mettre en œuvre un processus de jugement critique de prise de décision qui va dans le sens du bien commun.

Cette dimension critique se manifeste tout d’abord de manière implicite lors de la phase contradictoire du débat qui pousse à améliorer la qualité de ses arguments, mais surtout de manière explicite dans un temps prolongeant ce débat.

En effet, au centre en bas du diagramme, est indiqué l’objectif final du débat, la phase d’évaluation pour déterminer si l’un des deux argumentaires est plus robuste que l’autre, s’il existe un compromis, ou s’il faut rechercher une piste alternative. On passe, à ce stade, à une délibération collaborative où les deux groupes d’élèves qui ont débattu doivent soumettre les deux argumentaires à une liste de questions critiques pour évaluer la qualité, la pertinence et l’acceptabilité des différents arguments, mais aussi les coûts et bénéfices qu’impliqueraient les actions que proposent les deux points de vue. Cette procédure permet de travailler les dispositions critiques du scepticisme méthodique, la rigueur intellectuelle et surtout la flexibilité intellectuelle. Sur ce dernier point, dès le début de la séquence pédagogique, je leur rappelle régulièrement que l’objectif n’est pas de convaincre absolument son interlocuteur·trice, mais de défendre son point de vue tout en accueillant et évaluant les arguments opposés et que, changer d‘opinion face à des arguments convaincants, ce n’est pas perdre la face…mais faire preuve d’ouverture d’esprit “critique” !

Tout en rappelant de faire preuve de prudence épistémique quant aux conclusions qui seront prises collectivement étant donnée l’incertitude inhérente à la complexité des QSS. De plus, le jugement émis pourra évoluer sur un temps long au gré des nouvelles informations et autres connaissances acquises ultérieurement. Ce maintien à long terme du processus de révision de l’évaluation d’un point de vue constitue la force des procédures démocratiques de prises de décisions collectives des sujets de société.

Séquence pédagogique et déroulé type du débat

Ce débat guidé par le diagramme en V de Nussbaum s’insère dans une séquence pédagogique d’une durée plus ou moins longue selon nos objectifs et contraintes pédagogiques.

En voici les principales étapes (pour plus de détail, voir les ressources Profs-Chercheurs et la synthèse “Éduquer aux approches critiques”) :

- Situation déclenchante, présentation de la QSS.

- Émergence du désaccord entre pairs (sondage d’opinion, micro-débat…). Étape indispensable pour faire conscientiser l’existence d’une diversité d’opinions entre les élèves et donc questionner la confiance que chaque élève accorde à la sienne. On en profite pour réfléchir sur l’importance que peuvent prendre les conséquences éventuelles des différents points de vue. On peut aussi réfléchir sur l’état des connaissances possédées sur le sujet et ainsi mettre en évidence une certaine carence qui doit être comblée pour avoir un avis éclairé. Ces points semblent constituer des leviers intéressants pour motiver les élèves à se lancer dans un processus de recherche d’information sur le sujet traité (voir Ressource Éduquer aux approches critiques et ici16).

- Recherche documentaire (libre ou guidée selon les objectifs) et préparation de l’argumentaire. La recherche peut se faire de manière individuelle ou collaborative par bi-trinôme, en classe et/ou à la maison.

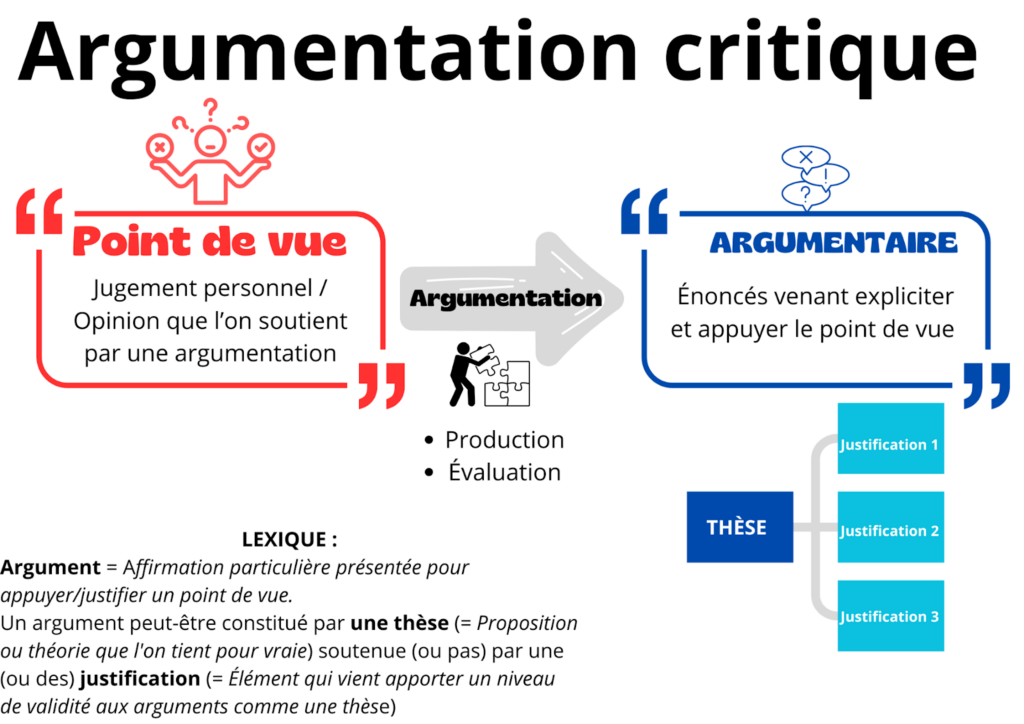

Les étapes 1 à 3 se déroulent pour ma part sur une séance de deux heures, avec possibilité d’affiner les recherches documentaires avant la séance suivante. Afin de comprendre comment structurer, analyser et produire un argumentaire, mes élèves peuvent s’aider de ce schéma inspiré des travaux de G. Pallarès (voir note 5).

4. Débat en V d’une durée maximale de 20 minutes pendant lequel les élèves présentent leurs arguments et notent ceux de leurs camarades.

5. Identifier et représenter les fonctions des arguments et contre-arguments (réfuter, concéder, nuancer, questionner, développer une idée…) par des flèches indiquant les mouvements argumentatifs. Cette étape permet d’apprendre aux élèves que les arguments se définissent par leur contenu (thèse, justifications…) mais aussi par la fonction qu’ils tiennent dans un débat. Comme le montre cette illustration de la ressource “Éduquer aux approches critiques”.

6. Évaluation critique des argumentaires qui peut prendre environ 45 minutes. Les élèves sont alors guidés par une liste de questions critiques dont voici une version simplifiée :

- Pour chaque argument : souligner la thèse, mettre entre parenthèses la/les justification·s … L’objectif et d’aider les élèves à identifier la structure des argumentaires développés.

- Distinguer les arguments qui relèvent des faits, de leurs interprétations, ou des valeurs (code couleur surlignage …). Ici, il s’agit de distinguer les registres des arguments, ce qui orientera la manière de les évaluer.

- Évaluer la validité de chaque argument énoncé et l’acceptabilité des valeurs mobilisées. Cette étape permet de séquencer les argumentaires et d’évaluer indépendamment chaque argument avant de procéder à un jugement global des points de vue défendus.

- Évaluer les possibles conséquences (coûts, bénéfices) des arguments développés. Cette dimension permet de ne pas se focaliser uniquement sur la dimension épistémique du débat et de s’intéresser aux dimensions éthiques et politiques du sujet.

- Les justifications s’appuient-elles sur des sources fiables ? Ce critère s’avère important pour discerner le niveau d’expertise des sources mobilisées, leurs intentionnalités, leurs liens d’intérêts. Autant d’indices qui aident à se positionner quant on manque de connaissances et/ou de temps pour évaluer les arguments.

- L’argumentaire dans son ensemble vous semble-t-il pertinent, cohérent avec la situation ? Le faisceau des arguments convergent-ils suffisamment pour accepter le point de vue ? Cette dernière étape permet de faire la synthèse des évaluations segmentées des arguments et sur cette base, produire un jugement global moins influencé par une vision intuitive du sujet.

Conclusion : points positifs et limites de l’approche

Pour conclure, si les QSS peuvent être difficiles à aborder en classe par leur charge cognitive mais aussi affective, cette approche permet :

- De confronter les élèves à des points de vue contradictoires, ce qui est indispensable pour avoir une attitude citoyenne qui s’engage dans un débat démocratique où l’on cherche à construire du commun malgré les désaccords interindividuels.

- De développer, à travers sa dimension collective, les compétences et dispositions argumentatives critiques des élèves au service d’une réflexion commune quant à une prise de décision sur un sujet complexe.

- D’inviter les élèves, de par son questionnement centré sur les décisions, à conscientiser et questionner le lien entre les croyances élaborées et les actions concrètes et responsables à entreprendre.

- De confronter les élèves, par sa complexité, à l’incertitude de leurs points de vue et ainsi nuancer leurs discours, leurs jugements, avec comme boussole le goût du vrai et du juste. Et donc laisser le processus critique ouvert sur un cheminement long…voire sans fin. Attitude primordiale pour devenir un·e citoyenıe éclairé·e et autonome.

Tous ces points demeurent toutefois théoriques. Ainsi, pour savoir si certains de ces objectifs sont atteints, je me devais de le soumettre à une tentative de démarche expérimentale mettant à l’épreuve ce dispositif pédagogique au réel de ma classe. Je parle bien de tentative, car il est évident qu’un·e enseignant·e seul·e dans sa classe peut difficilement mettre en place un protocole de recherche suffisamment rigoureux pour effectuer une comparaison qui aboutisse à la mesure fiable de l’efficacité d’une pratique pédagogique, d’autant plus sur un aussi grand nombre de variables. Cependant, l’objectif de l’action (note 14) menée est justement d’essayer de recueillir des données expérimentales dans cette séquence pédagogique. Cela m’a permis d’aboutir à ce retour d’expérience17 dont voici quelques résultats à prendre avec toute la prudence épistémique qui s’impose.

Il semble que le groupe classe testé a sensiblement amélioré la qualité globale des argumentaires développés. Notamment dans l’articulation “Point de vue – Arguments (thèses et justifications) / contre-arguments”. A l’issue de la séquence, au lieu d’apposer leurs arguments, les élèves ont davantage mobilisé des arguments en relation avec ceux des autres camarades, que ce soit pour les développer, pour concéder une validité aux contre-arguments ou nuancer les propos. Cela indique une utilisation d’un plus grand panel de fonctions argumentatives rendant le discours plus complexe et subtil. Cette évolution semble aussi indiquer que les élèves se seraient relativement décentrés de leur point de vue personnel et auraient mieux pris en compte celui de leur contradicteur pour l’intégrer dans leur réflexion. Le ton utilisé par les élèves est devenu moins affirmatif, signe d’une plus grande prudence épistémique et d’une meilleure prise en compte de leur degré d’incertitude. Par ailleurs, les sources convoquées étaient davantage citées et évaluées.

Enfin, d’un point de vue qualitatif, j’ai pu noter que lors de la phase d’évaluation, les groupes de débats se positionnaient systématiquement sur une position de « compromis ». Ce qui était parfois en décalage avec leurs justifications qui penchaient plus sur une position que sur l’autre. Cela peut être vu comme un progrès dans le sens où ielles se montreraient moins « dogmatiques » et plus nuancé·e·s, mais cela peut aussi être vu sous un prisme négatif : peut-on parler ici d’un biais de « Faux-équilibre » ? Serait-ce une forme de conformisme social dû au désir de ne pas heurter leurs camarades dont l’argumentaire s’est avéré moins pertinent ? Serait-ce une forme de manque de courage intellectuel ? Plusieurs pistes sont à étudier pour moi dès l’année prochaine.

Enfin, la mise en place de ce dispositif pédagogique ne s’est pas fait dans les conditions favorables que j’espérais, notamment par manque de temps du fait de la course contre la montre afin de terminer le programme en vue du baccalauréat (manque d’étayage, de synthèse collective…). Ainsi, j’ai eu parfois l’impression que ce dispositif pouvait créer une surcharge cognitive à la fois pour les élèves et moi-même. Toutefois, l’objectif de les préparer au grand oral (sans heure allouée dans l’emploi du temps) et de développer leurs compétences argumentatives demeure primordial. Ainsi, je pense renouveler ce dispositif l’année prochaine, mais en le démarrant dès le premier trimestre, au lieu du dernier cette année, afin de ménager le temps nécessaire à une progression dans les dispositions et compétences. J’espère ainsi améliorer l’efficacité de cet enseignement… À suivre dans les prochaines récoltes de données expérimentales que j’espère pouvoir mener.

- Edward M. Glaser, Une expérience sur le développement de la pensée critique, Teacher’s College, Université Columbia, 1941

- RÉFÉRENTIEL ET GRILLES POUR L’ÉVALUATION EN CLASSE DES COMPÉTENCES DE L’ESPRIT CRITIQUE Ressources annexes au rapport «Éduquer à l’esprit critique. Bases théoriques et indications théoriques pour l’enseignement et la formation». https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/groupes_de_travail/CSEN_Grille_evaluation_esprit_critique_web.pdf

- https://www.nationalgeographic.fr/environnement/manger-deux-fois-moins-de-viande-ameliorerait-significativement-notre-bilan-carbone-alimentation-viande-environnement-pollution

- Claudine Tiercelin (2023-2024). Cours du Collège de France – 49e- Scepticisme et connaissance – https://youtu.be/oomeYIwc-3k?si=KC-V0s3psHH0uptL&t=2977

- Gwen Pallarès (2019). Développer les compétences argumentatives de lycéens par des débats numériques sur des questions socio-scientifiques. Vers une didactique de l’argumentation et de l’esprit critique – p73 – https://theses.hal.science/tel-02442726

- https://www.europe1.fr/politique/le-menu-vegetarien-par-defaut-dans-les-cantines-grenobloises-ne-seduit-pas-les-parents-4132376

- Jonathan Matheson – Disagreement and Epistemic Peers – https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199935314.013.13

- https://www.universcience.fr/fr/esprit-critique/barometre-de-lesprit-critique-2023

- https://www.universcience.fr/fr/esprit-critique/barometre-esprit-critique-2025

- Hugo Mercier, Dan Sperber. L’Énigme de la raison (2021)

- https://www.profschercheurs.org/fr

- https://plateforme.profschercheurs.org/projects/comment-aider-les-eleves-a-argumenter-a-loral/description

- Nussbaum, E. M. (2021). Critical integrative argumentation : Toward complexity in students’ thinking. Educational Psychologist, 56(1), 1‑17. https://doi.org/10.1080/00461520.2020.1845173 [\note] sur l’argumentation critique intégrative : Utiliser des diagrammes d’arguments en V avec des questions critiques13 https://plateforme.profschercheurs.org/projects/utiliser-des-diagrammes-darguments-en-v-avec/summary

- https://ephiscience.org/esprit-critique/

- E. Pasquinelli – Du labo à l’école : science et apprentissage p28-29.

- https://plateforme.profschercheurs.org/projects/retex-1-utiliser-des-diagrammes-darguments/description