Face à l’inquisition en 1633, après avoir été forcé de renier l’héliocentrisme, Galilée murmure E pur si muove – et pourtant, elle tourne. L’anecdote est certainement apocryphe, mais elle illustre une tension épistémologique fondamentale : à quel moment l’adhésion à une croyance devient-elle si dominante qu’aucune donnée contraire ne peut plus la contredire ? A quel moment doit-on accorder sa confiance à la majorité ou à l’opposition ? Comment évaluer quel crédit accorder aux opinions autour de nous ? Comment évaluer quel crédit accorder à notre propre opinion ? Pour prendre la bonne décision – ou juste être en paix avec nous-même – nous avons besoin d’informations fiables. À défaut, on doit déléguer notre raisonnement aux bonnes sources.

Le paysage informationnel depuis Galilée a radicalement changé. Nous ne sommes plus seul contre tous, mais face à un marché des idées : des chaînes de télévision, radios et journaux dominants dans les années 80 ; l’installation de quelques plateformes de news en ligne dans les années 90 ; l’émergence des sites personnels, le référencement Google et Youtube dans les années 2000 ; la multiplication des blogs et réseaux sociaux dans les années 2010 ; l’usager comme producteur de contenu depuis les années 2010-2020. Le nombre de producteurs et d’hébergeurs de contenu, en compétition pour avoir le plus large impact, a explosé avec les années. Aujourd’hui la tendance est de considérer qu’en conséquence a) nous vivons tous plus ou moins dans des chambres d’écho, b) que celles-ci polariseraient et fragmenteraient la sphère publique, c) qu’elles faciliteraient la diffusion des fausses informations, et d) qu’elles amplifieraient l’extrémisme. L’hypothèse des chambres d’écho suggère que les plateformes numériques – comme les réseaux sociaux – fragmentent la sphère publique en groupes de plus en plus hermétiques, menaçant les sociétés démocratiques.

Le problème de la chambre d’écho

En 2001, Cass R. Sunstein met en évidence le concept de la chambre d’écho. Plus une palette de choix est large (choice overload), plus les individus s’orienteraient vers ce qu’ils connaissent ou aiment. Internet permettant de se connecter avec une infinité d’acteurs, il favoriserait selon Sunstein la création de communautés isolées, entre gens similaires, où les opinions se renforceraient en raison d’interactions répétées avec des pairs ou des sources ayant des tendances similaires. Une chambre d’écho est une de ces situations où les individus seraient exposés à des opinions principalement similaires, issues d’un nombre limité de perspectives, et en l’absence d’informations contradictoires. On peut poser le problème différemment : si des individus évoluent dans des espaces clos avec une forte homophilie, si ces individus maintiennent avec leurs pairs des interactions répétées et s’appuient sur des sources similaires, et si ces sources et ces pairs partagent des tendances et attitudes similaires, alors leurs opinions tendraient à se renforcer par effet de répétition.

Ce phénomène devient problématique si tous les individus d’une population finissent à terme par habiter une chambre d’écho. Dans ce cas, on peut imaginer que les opinions sont encapsulées dans des chambres, que chaque chambre reste hermétique à l’opinion des autres chambres, que les preuves et débats contradictoires ne circulent plus, que le savoir n’est plus harmonisé, et que chaque chambre peut se sentir légitime à revendiquer le droit de décider pour l’ensemble de la population.

Quant à l’appauvrissement des communications croisées, la diminution des interactions qu’un individu peut tisser avec des personnes extérieures à son groupe social (interactions dites “exogames”) accroît sa dépendance vis-à-vis des individus à l’intérieur de son groupe social (interactions dites “endogames”). Les règles, normes et institutions ont émergé pour favoriser la coopération au sein des sociétés. Cependant, lorsque la confiance en les institutions s’érode, cette dépendance endogame se renforce (J. Van Bavel et al., 2022). Le dissensus et la contestation peuvent permettre aux institutions de se réajuster mais rien ne garantit que le repli vers les interactions endogames n’érode pas à son tour la confiance dans les institutions. La confiance dans les institutions sanitaires a par exemple été érodée par les théories du complot autour du COVID-19.

Pour estimer la part de menace liée aux chambres d’écho, il faudrait se demander : à quel point les chambres d’écho sont-elles réellement prédominantes ? Pour faire court, très peu, voire pas, mais ça dépend. Dans cet article, nous apportons une réponse en examinant la littérature scientifique, puis nous en approfondissons les conséquences.

Sur la communication humaine, l’honnêteté et la crédibilité

Si on revient à l’anecdote de Galilée, on peut régresser jusqu’à des questions plus fondamentales : A quel point cette anecdote décrit-elle le monde ? C’est-à-dire : A quel point cet évènement (le murmure) est-il vrai ? ou Quelle est la probabilité que cet évènement soit vrai ? Et : Quel est l’intérêt d’en parler ?

On communique pour échanger des idées, poser des questions, exprimer des doutes – en d’autres termes, partager des hypothèses, des affirmations et des croyances, souvent teintées par des émotions. Que la communication se fasse par la parole ou en publiant une information (news), l’objectif est de créer un terrain d’entente (common ground), afin de diminuer collectivement l’incertitude et prendre des décisions informées.

Pour échanger linguistiquement, il est essentiel de pouvoir désigner et partager des informations sur ce qui est présent et observable, plutôt que sur ce qui ne l’est pas. Se focaliser sur le réel permet des échanges fidèles et fiables (truthtful et trustworthy), et donc permet une coordination efficace. La survie d’une espèce repose sur un équilibre entre compétition et coopération (ex : Zhang, 2003) et, si la compétition peut se manifester par des actions directes – comme la rivalité pour les ressources –, la coopération, quant à elle, dépend largement d’une communication honnête. Au fil de l’évolution, la communication (humaine, primate) a donc vraisemblablement été contrainte de privilégier la vérité plutôt que le mensonge (Tomasello, 2020). Celle-ci permet aux individus de mieux se comprendre, d’adopter la perspective d’autrui et, par conséquent, de travailler ensemble vers des objectifs communs. C’est dans ces contextes coopératifs que les normes, conventions et institutions ont dû émerger ; et que la communication a progressé vers davantage de véracité en faisant de l’altruisme, de la franchise et de la confiance des normes essentielles pour renforcer cette coopération (Tomasello, 2020). Les enfants, par exemple, font initialement preuve de confiance envers leurs partenaires sociaux (Stengelin et al., 2018), et les humains de manière générale sont intuitivement honnêtes (Capraro et al., 2019), ce qui amène les individus à s’attendre à ce que les déclarations vraies soient les plus fréquentes.

Ces mêmes compétences qui permettent une communication coopérative ouvrent aussi la voie au mensonge – désigner ce qui n’est pas – et exposent chacun au risque d’être trompé par autrui. Pour limiter les dangers liés à la tromperie (et à la désinformation), il a été suggéré que l’évolution nous a progressivement doté de mécanismes de vigilance épistémique – des outils cognitifs nous permettant d’évaluer les intentions, la réputation et la fiabilité des autres (Sperber et al., 2010). Des capacités qui nous semblent aujourd’hui triviales, comme la méfiance des mots utilisés de manière inappropriée, la préférence pour les informations fiables, la vérification qu’un énoncé est cohérent avec notre savoir préalable, favorisent ces évaluations. Ces outils sont adaptés (Gigerenzer & Brighton, 2009), facilitent l’utilisation d’heuristiques rapides et efficaces mais n’ont pas la précision des statistiques. Enfin pour que la communication honnête puisse se stabiliser sur le plan évolutif, il a fallu que celle-ci privilégie les signaux utiles et bénéfiques pour celui qui les reçoit (Tomasello, 2020).

Les messages peuvent avoir des objectifs variés. Ils peuvent viser directement la survie – l’utilité instrumentale par excellence – ou la promouvoir indirectement. Par exemple, le commérage (gossip ; Dunbar, 1996) permet de diffuser des informations sociales, de renforcer les alliances et de consolider les normes du groupe. La communication peut aussi servir à envoyer des signaux – exprimer des valeurs morales, un engagement envers une cause, affirmer une identité – ou à réguler les émotions. En fin de compte, elle relève d’interactions stratégiques : influencer autrui, gagner un avantage compétitif, se coordonner autour d’intérêts communs, etc. Chaque message contient une part de signal (le contenu explicite) et une part de bruit (les distorsions, comme les imprécisions historiques) (Shannon, 1948). Ainsi, tout message reflète plus ou moins fidèlement la réalité, transmis avec plus ou moins de précision, dans un but précis – qu’il soit épistémique, social ou stratégique.

Puisque nous passons notre vie à communiquer, chaque individu est une source potentielle d’information. Nous avons une tendance à envisager les informations (visuelles, auditives, tactiles, gustatives / parole, news, proprioception, etc.) comme principalement vraies (truth bias ; Brashier et Marsh, 2020) et nous avons des outils évolutionnaires adaptés mais imprécis pour rester vigilant. Dès qu’une croyance est soumise à notre jugement, nous partons d’un a priori, nous échantillonnons les informations disponibles – par exemple les opinions autour de nous, nous évaluons la crédibilité de chaque source en fonction de nos croyances préalables, puis nous formons un jugement – c’est vrai, c’est faux, je ne sais pas. En conséquence, une croyance intègre nos connaissances en restant une croyance plus ou moins crédible ou en devenant une assertion.

Contagion

À quel moment l’adhésion à une croyance devient-elle si dominante qu’aucune donnée contraire ne peut plus la contredire ? Le célèbre modèle de Kuhn décrit les changements de paradigme qui surviennent lorsque les anomalies d’un modèle scientifique dominant s’accumulent et qu’une nouvelle théorie offre une explication plus convaincante. Son modèle n’a cependant pas été pensé pour les paradigmes non scientifiques. Il ne prend pas en compte les phénomènes sociaux non-rationnels, ne précise pas comment les révolutions scientifiques influencent l’opinion publique, ni à quelle vitesse. Il ne permet pas non plus d’estimer les variations de l’écart entre croyances scientifiques et croyances populaires selon les époques. La culture scientifique est conservatrice et s’est structurée de manière à se protéger contre les phénomènes non-rationnels. Les révolutions s’y opèrent entre experts. En revanche, le changement d’une opinion publique concernant un paradigme non-scientifique peut aussi bien commencer parmi des experts que de manière plus marginale.

En principe, suivant la science des réseaux, la dominance d’une croyance se produit lorsqu’elle circule au sein d’un réseau d’individus, convainc suffisamment de personnes de sa crédibilité, et transforme ces individus en relais de propagation. Le nombre d’individus nécessaires pour atteindre ce seuil varie selon les contextes. Bien que le consensus soit souvent associé à un taux d’agrément supérieur à 50% au sein d’une population, dans certains cas, un taux de 10 à 25% peut suffire à faire basculer l’opinion du reste du groupe. Ce phénomène s’explique par des dynamiques sociales complexes, influencées par la taille des groupes et des mécanismes tels que la contagion, le point de bascule, la percolation, ou les cascades informationnelles (par exemple, Choi et al., 2023). Cela étant dit, un réseau large, dense et redondant, composé de multiples hubs, devrait en théorie être résilient face à la propagation de nouvelles croyances – jusqu’à ce qu’une croyance adverse gagne suffisamment en crédibilité pour se propager (ex, dans le cadre scientifique : révolution Copernicienne ; Kuhn, 1962).

En pratique, la communication moderne diffère de la communication chez le primate. Les interactions en ligne sont souvent ponctuelles et il y a mille façons de propager des idées.

Prédictions, évènements certains, conclusions incertaines

De nombreux événements sont simples et sans débat. On est le mercredi 12 Février. Ce matin, chez moi à Washington DC, il a neigé et les routes sont devenues glissantes. La municipalité a dépêché des agents pour saler les routes. Les habitants ont participé à déneiger les trottoirs.

D’autres sont plus complexes, incertains, personnels. Il y a eu 26 tempêtes de neige en 2013-2014, 19 tempêtes en 2019-2020 et l’administration (NOAA, l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique) a prévu 20 tempêtes à venir pour la saison 2024-2025, chacune plus ou moins violente. Elles ne passeront pas toutes par Washington DC. La municipalité doit chaque été prendre les précautions matérielles pour l’hiver à venir. Elle a également dû choisir ce matin de retarder l’ouverture de certaines écoles, et de maintenir d’autres fermées. Durant la dernière tempête, la municipalité a été accusée de privilégier les quartiers favorisés. Quelle opinion dois-je former à ce sujet ? M’en faut-il une ?

Internet et les réseaux sociaux ont ouvert l’accès à une pluralité sans précédent de sources, contenus, opinions, informations. Ils peuvent également conduire à consommer des informations limitées à un cercle restreint de perspectives. Les conséquences de cet environnement informationnel sont variables : ce matin, par sécurité, j’ai choisi de rester travailler chez moi ; par défiance envers le réchauffement climatique d’origine anthropique, le gouvernement américain vient d’imposer de nouvelles restrictions à la NOAA. Celle-ci estime qu’elles impacteront très probablement la qualité de ses futures prévisions.

Définir les chambres d’écho et les bulles de filtre

Consommer de l’information provenant d’un nombre restreint de sources peut enfermer les individus dans des espaces informationnels conformes à leurs attitudes et les isoler des informations contradictoires. Ne pas accéder aux prévisions de la NOAA peut limiter la capacité à gérer une tempête de neige ; s’entourer exclusivement de climatosceptiques peut entretenir le climato-scepticisme – et impacter les politiques publiques. Cet effet d’isolement peut également résulter d’une personnalisation excessive des flux d’information par les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, indépendamment de notre volonté.

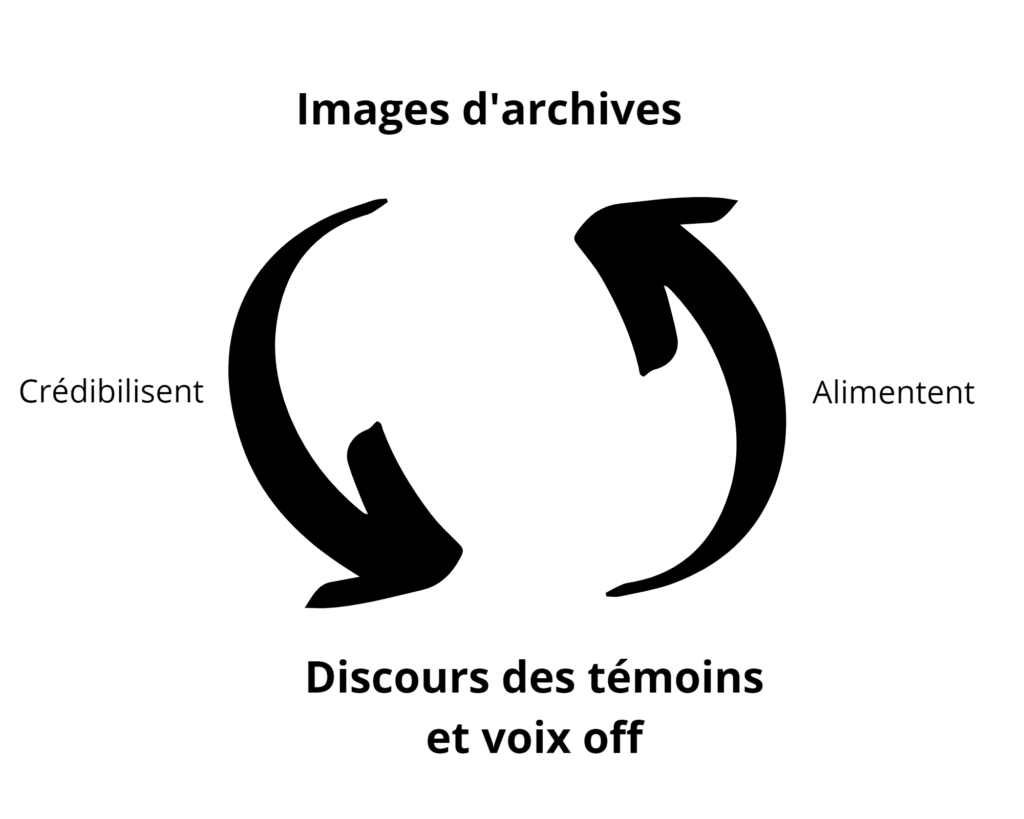

Ces dynamiques peuvent être analysées par deux concepts : celui de chambres d’écho (echo chambers) et celui de bulles de filtre (filter bubbles). Le concept de chambre d’écho a été introduit par Sunstein (2001), sans définition claire. Il désigne un environnement où les utilisateurs interagissent principalement avec des sources partageant leurs opinions, issues d’un nombre limité de perspectives, tout en évitant les informations contradictoires, ce qui tend à renforcer leurs croyances par exposition répétée. De manière similaire, la bulle de filtre est à l’origine une métaphore de l’activiste Eli Pariser, (2011), que l’on définit aujourd’hui comme des espaces informationnels façonnés par les algorithmes des plateformes, qui sélectionnent et recommandent du contenu en fonction des préférences des utilisateurs, réduisant ainsi leur exposition à des perspectives divergentes. Les bulles de filtre seraient une des causes de la formation de chambres d’écho.

Quatre concepts clés sont essentiels pour comprendre les phénomènes de chambres d’écho : a) l’homophilie, b) l’exposition au contenu, c) les comportements individuels, tels que l’exposition sélective, le biais de confirmation ou la peur, et d) les comportements de groupe, incluant l’exclusion des outsiders et l’exclusion collective (Hartmann, Wang, Pohlmann & Berendt, 2024).

L’homophilie est la tendance pour un individu à interagir avec des individus partageant des opinions similaires, ce qui renforce l’unité du groupe en limitant l’accès à des perspectives divergentes. L’exposition au contenu désigne l’exposition répétée à des informations qui soutiennent les croyances existantes. L’exposition sélective est la tendance des individus à rechercher des informations alignées avec leurs croyances préexistantes (associé au biais de confirmation). Les comportements de groupe incluent l’exclusion des individus ou des opinions divergentes, ainsi que le rejet collectif d’informations qui ne correspondent pas aux croyances partagées. Ces comportements sont souvent amplifiés par des traits psychologiques spécifiques (peur de l’isolement, angoisse, manque d’ouverture).

Prévalence des chambres d’écho : que dit la littérature spécialisée ?

Les interactions en ligne relèvent elles aussi des interactions stratégiques. Les interactions ponctuelles n’incitent pas à la coopération, et l’anonymat facilite l’exploitation et la manipulation ; les gains permis par la réciprocité et la réputation, l’aversion au risque ainsi que le truth bias, favorisent au contraire la coopération et incitent à rendre la pareille (pay-it-forward). La communication dans un tel environnement et le favoritisme intragroupe devrait conduire à renforcer les affinités homophiles et à promouvoir une exposition limitée au contenu, par choix ou par design – c’est-à-dire, par exemple, du fait de l’algorithme de la plateforme, de son mécanisme incitatif, ou de la structure de la plateforme en question.

Les recherches ont jusqu’ici révélé des résultats contrastés sur la prévalence des chambres d’écho.

En 2022, Reuters et la Royal Society publiaient un rapport concluant à l’absence de preuves solides pour étayer l’hypothèse selon laquelle les chambres d’écho seraient prédominantes aujourd’hui (Ross Arguedas et al., 2022). Parmi les études passées en revue, un ensemble d’études menées dans divers pays occidentaux (Suède, Espagne, États-Unis, Royaume-Uni, etc.) rapporte peu de preuves en faveur de l’hypothèse et suggère que la prévalence supposée de chambres d’écho – en particulier partisanes – a été surestimée. Une autre étude, s’intéressant à la consommation d’informations idéologiquement partisanes (Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Norvège, etc.), estime le nombre : seulement 2 à 5 % des individus consommant exclusivement des sources partisanes – 10% aux Etats-Unis (Fletcher et al., 2021). Cette faible proportion s’explique par la tendance générale des individus à diversifier leurs sources d’information (Bos et al., 2016). La quantification précise de la prévalence des chambres d’écho n’est pas aisée: à partir de quand décide t-on qu’un individu est suffisamment isolé pour être considéré comme enfermé dans une chambre d’écho ? Fletcher et collaborateurs (2021) quantifient leur prévalence en estimant le pourcentage de la population consommant des informations politiques ne provenant que d’un seul bord politique. En principe, les chambres d’écho peuvent concerner n’importe quel sujet, malin ou bénin, consensuel ou contesté; en pratique, les études s’intéressent principalement aux informations à caractère politique (Fletcher et al., 2021).

En 2023, une autre étude plus systématique (Lorenz-Spreen et al., 2023), confirmait que les plateformes numériques diversifient l’information. Plusieurs articles analysés montrent que les réseaux sociaux et les moteurs de recherche contribuent à enrichir les sources d’information des individus. Cependant, l’étude montrait aussi que les plateformes favorisent l’homophilie. La littérature analysée rapporte de manière cohérente l’existence sur les plateformes de clusters sociaux idéologiquement homogènes, où les individus tendent à s’associer avec ceux qui partagent des opinions similaires. [Pour plus de détails concernant l’impact des plateformes numériques sur la polarisation et la confiance dans les institutions, se référer à Lorenz-Spreen et al., 2023].

Les recherches analysées dans les deux études ci-dessus reposent sur des données datant de 2020 au plus tard. Or, le paysage informationnel a changé depuis (ex : rachat de Twitter) et la littérature a connu une forte croissance ces dernières années. Une revue encore en pré-impression, formée à partir de 1651 études publiées jusqu’en décembre 2023, apporte une réponse plus précise (preprint ; Hartmann et al., 2024). Dans cette étude systématique, les auteurs ont sélectionné un ensemble d’articles identifiant les critères utilisés pour étudier l’existence de chambres d’écho (homophilie, exposition sélective, etc.). Ces critères sont identifiés clairement et mesurés de manière quantifiable (expériences, enquêtes, données utilisateurs, etc.) et c’est sur cet ensemble de la littérature que les auteurs formulent leurs conclusions.

Bien que les conclusions n’aient pas encore été revues par les pairs, sur les 112 études analysées, 38 % ne trouvent pas de preuves solides que les plateformes numériques favorisent la formation de chambres d’écho. Ces travaux montrent que les utilisateurs sont majoritairement exposés à une diversité de points de vue, grâce aux dynamiques propres à ces plateformes – par exemple, les flux d’actualités sur Facebook peuvent réduire la ségrégation idéologique, et la variété des sources médiatiques contribue globalement à atténuer ce risque.

Ces recherches conceptualisent principalement les chambres d’écho à travers deux prismes : l’exposition sélective et l’exposition au contenu. Certaines études relèvent une corrélation entre l’engagement politique et la polarisation sur les réseaux, suggérant que les effets observés dépendent davantage des comportements des utilisateurs que des algorithmes eux-mêmes. Si les études axées sur l’exposition sélective tendent à soutenir l’hypothèse des chambres d’écho dans des conditions spécifiques – souvent liées à des orientations idéologiques marquées –, celles qui se concentrent sur l’exposition au contenu produisent des résultats plus nuancés, voire contradictoires, soulignant l’importance des sources d’information hors ligne et le rôle clé des traits individuels. Toutefois, ces études ne peuvent pas, par essence, capturer les dynamiques à l’échelle d’un réseau entier.

A l’inverse, 62% des études retenues tendent à soutenir que les plateformes numériques favorisent la formation de chambres d’écho. Le corpus d’études a identifié avec régularité des regroupements homogènes clairs d’utilisateurs partageant les mêmes croyances ou orientations politiques. Ces résultats sont particulièrement visibles dans des réseaux ségrégués comme les communautés « scientifiques » vs « conspirationnistes » et au sein des sphères politiques polarisées, où l’interaction entre Démocrates et Républicains est limitée. Certaines études montrent également que la structure des réseaux sociaux amplifie la fragmentation idéologique et favorise la diffusion de la désinformation au sein de groupes homogènes, ce qui empêche les utilisateurs d’être exposés à des informations diversifiées.

La majorité des études de ce deuxième corpus prennent l’approche des sciences sociales computationnelles (CSS) et conceptualisent les chambres d’écho à travers la notion d’homophilie. Elles se concentrent généralement sur l’analyse de réseaux uniques et des données de traçage (trace data ; informations générées passivement et automatiquement sur les plateformes numériques). Cependant, ces analyses ne peuvent pas, par essence, accéder à l’expérience médiatique cross-platform ni à l’expérience en dehors des plateformes.

En revanche, il n’y a plus de doute sur l’inadéquation de la métaphore de la bulle de filtre (Ross Arguedas et al., 2022 ; Bruns, 2019). En particulier, « Ce n’est pas la technologie, idiot : Comment les métaphores de ‘Chambre d’écho’ et de ‘Bulle de filtre’ nous ont failli » est le titre d’un des articles les plus critiques de cette notion (Bruns, 2019). Pour comprendre comment les algorithmes des plateformes numériques peuvent aussi promouvoir un régime informationnel diversifié, il faut garder en tête que les deux phénomènes suivants interviennent également lors de nos quêtes informationnelles en ligne :

- La sérendipité automatisée : Pour maintenir l’engagement, les algorithmes de classement présentent des résultats inattendus issus de sources inhabituelles ou inconnues pour l’utilisateur.

- L’exposition fortuite : Les individus sont parfois exposés à des perspectives variées de manière involontaire.

Ce n’est pas la technologie

Ainsi, les études citées ci-dessus suggèrent que les chambres d’écho ne constituent pas un phénomène universel, mais qu’elles émergent en fonction des contextes et des méthodologies employées. Un aspect souvent négligé dans les débats sur les chambres d’écho est la diversité des usages des plateformes numériques : la variabilité du nombre de plateformes utilisées par chaque individu, la variété des algorithmes entre les services, la fluctuation des bots, IA génératives et faux comptes lors des campagnes de désinformation, la prolifération des contenus creux pour booster la SEO (search-engine optimization), les incitations différenciées à la publication et à l’engagement, ainsi que l’importance des médias non numériques (radio, télévision, journaux) et des réseaux sociaux hors ligne (famille, amis, travail, associations). De plus, il ne faut jamais oublier que les phénomènes d’homophilie et d’exposition sélective existaient avant Internet, où les groupes se formaient déjà autour de sources d’information spécifiques (Gentzkow et Shapiro, 2011). Cette conclusion est partagée par Lorenz-Spreen (2023), qui observe que les médias sociaux et les moteurs de recherche tendent à diversifier les informations tout en favorisant la formation de structures sociales homogènes. Ainsi, les systèmes de recommandation et de modération de contenu pourraient n’avoir qu’une influence limitée sur la création de chambres d’écho. Les systèmes de recommandation des médias sociaux visent à maximiser l’engagement des utilisateurs en optimisant deux objectifs principaux : minimiser l’erreur de prédiction des préférences utilisateur et maximiser la diversité et la sérendipité des recommandations. Pour y arriver, le filtrage collaboratif et le filtrage basé sur le contenu permettent de prédire les préférences à partir des similarités entre utilisateurs et entre contenus. En contrepartie, il faut éviter de proposer aux utilisateurs uniquement des contenus similaires à leurs préférences passées, et de marginaliser les contenus de niche en sur-représentant les contenus populaires dans les données d’entraînement. Lorsque les données manquent (cold start), les plateformes reposent sur un mélange de données démographiques, de questionnaires et de filtrage. Par ailleurs, les préférences des utilisateurs ne sont pas statiques et certains utilisateurs recherchent activement des contenus spécialisés ou novateurs (prime à la démarcation ou à l’adoption précoce). Chaque algorithme répond donc à sa manière à un ensemble de contraintes (consistance avec les préférences, qualité, diversité, sérendipité, mitigation des biais dont biais de popularité) (Chen et Huang, 2024). En d’autres termes, les médias sociaux poussent les individus à se regrouper, mais ne les contraignent pas nécessairement à consommer les mêmes informations – Reddit et Youtube se distinguant particulièrement.

La simple présence sur les plateformes numériques ne garantit pas un encloisonnement dans des chambres d’écho. En revanche, les structures incitatives des réseaux favorisent la désinformation (notamment en en récompensant implicitement certains types de contenus: Globig, Holtz, Sharot, 2023). Le concept de chambre d’écho est aujourd’hui controversé, et certains chercheurs suggèrent de le redéfinir ou de l’abandonner (Bruns, 2019 ; Hartmann et al., 2024). La seule définition d’un seuil à partir duquel on considère l’existence d’une chambre d’écho pose problème.

Plus précisément, la question clé est de savoir à quel point des régimes d’information divergents entre utilisateurs constituent des chambres d’écho plutôt que des expressions d’intérêts personnels variés. Plutôt que de se demander si les chambres d’écho sont omniprésentes, il est plus pertinent d’identifier les groupes véritablement déconnectés de la diversité informationnelle. Une échelle allant d’un « régime informationnel équilibré » à une « spécialisation informationnelle » en passant par une « déconnexion dysfonctionnelle » peut être envisagée pour mieux analyser ces dynamiques (Bruns, 2019).

L’idéologie partisane est un facteur qui corrèle fréquemment avec la présence de chambres d’écho. Il est difficile d’estimer si la partisanerie est fréquemment à l’origine de l’isolement dans des groupes fermés, si la tendance à rejoindre des groupes fermés se fait fréquemment autour d’idéologies partisanes, ou si d’autres facteurs peuvent expliquer ces tendances.

Pour citer Bruns (2019) : « La question centrale est de savoir ce qu’ils font de ces informations lorsqu’ils les rencontrent. […] Plus important encore, pourquoi agissent-ils ainsi ? […] C’est le débat que nous devons avoir : pas un argument indirect sur l’impact des plateformes et des algorithmes, mais une discussion sérieuse sur les causes complexes de la polarisation politique et sociétale. »

Le problème de la sphère publique et le non-problème de la chambre d’écho

Malgré la faible prévalence des chambres d’écho, que ce soit en ligne ou hors ligne, les inégalités informationnelles restent omniprésentes. Certains individus souffrent d’un manque d’information, tandis que des plateformes peuvent toutes seules perturber des pays entiers. Par ailleurs, des groupes minoritaires et isolés peuvent exercer une influence disproportionnée sur le débat public, notamment en contribuant à la polarisation des opinions. Les minorités idéologiques jouent souvent un rôle clé dans l’orientation des discussions et la prise de décision politique (Williams et al., 2015), ce qui signifie qu’une frange restreinte mais engagée peut influencer une large partie de la population.

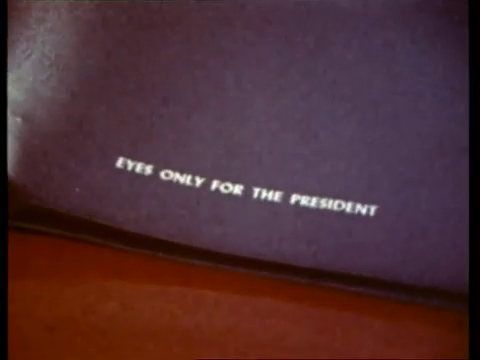

Je ne pense pas qu’on emploie encore le terme de chambres d’écho aujourd’hui pour signifier une multitude de petits groupes isolés et sourds, mais plutôt pour désigner un faible nombre de communautés mégastructures qui n’interagissent plus ensemble. Dans ce cas-là, la question des chambres d’écho ne porte pas sur la fragmentation en groupes en soi mais sur la séparation des opinions – la polarisation – indépendamment de l’appartenance à des groupes. Ce qui signifie qu’on conceptualise mal les problèmes qui affaiblissent la sphère publique. Pour prolonger une idée de Dan Williams, il y a une distance fondamentale entre la réalité et la représentation de la réalité, pour tout et à propos de l’opinion publique, qu’il faudrait œuvrer à réduire. Écouter/entendre les messages diffusés sur les réseaux peut donner l’impression d’accéder à une mesure authentique de l’opinion publique. C’est exagérer la part de tendances réelles – négliger la part de contenu artificiel et l’influence des fermes de bots sur les opinions en ligne et hors ligne – et minimiser la part de tendances illusoires. C’est négliger les interactions stratégiques qui se cachent derrière les messages. C’est aussi négliger que les jugements que l’on porte sur des objets ne reflètent pas systématiquement les preuves que l’on a accumulées sur ces objets. Employer sa vigilance épistémique correctement nécessite d’accorder sa confiance lorsqu’on a pu vérifier les intentions, la réputation, la fiabilité de sa cible – que celle-ci soit autrui ou soi-même. Cela nécessite de pouvoir vérifier a posteriori que l’on a accordé le bon niveau de confiance et de pouvoir estimer a priori que notre niveau de confiance est ni trop fort, ni trop faible (voir les travaux de Philip Tetlock, résumés ici).

Écouter/entendre les messages sur les réseaux peut donner l’illusion de capter un signal – de saisir ce que pense la sphère publique. Il est problématique d’oublier qu’on capte toujours un certain rapport signal-sur-bruit, que le niveau du bruit de fond est variable dans le temps, et qu’on peut faire l’erreur individuelle d’être essentiellement branché sur du bruit.

Références

Bos, L., Kruikemeier, S., & De Vreese, C. (2016). Nation binding: How public service broadcasting mitigates political selective exposure. PLoS ONE, 11(5), 1–11.

Brashier, N. M., & Marsh, E. J. (2020). Judging truth. Annual review of psychology, 71(1), 499-515.

Bruns, A. (2019). It’s not the technology, stupid: How the ‘Echo Chamber’and ‘Filter Bubble’ metaphors have failed us. International Association for Media and Communication Research.

Capraro, V., Schulz, J., & Rand, D. G. (2019). Time pressure and honesty in a deception game. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 79, 93-99.

Chen, Y., & Huang, J. (2024). Effective content recommendation in new media: Leveraging algorithmic approaches. IEEE Access.

Choi, S., Goyal, S., Moisan, F., & To, Y. Y. T. (2023). Learning in networks: An experiment on large networks with real-world features. Management Science, 69(5), 2778-2787.

Dunbar, R. I. (1997). Groups, gossip, and the evolution of language. In New aspects of human ethology (pp. 77-89). Boston, MA: Springer Us.

Fletcher, R., Robertson, C. T., & Nielsen, R. K. (2021). How many people live in politically partisan online news echo chambers in different countries?. Journal of Quantitative Description: Digital Media, 1.

Gentzkow, M., & Shapiro, J. M. (2011). Ideological segregation online and offline. The Quarterly Journal of Economics, 126(4), 1799-1839.

Gigerenzer, G., & Brighton, H. (2009). Homo Heuristicus: Why Biased Minds Make Better Inferences. Topics in Cognitive Science, 1(1), 107–143.

Globig, L. K., Holtz, N., & Sharot, T. (2023). Changing the incentive structure of social media platforms to halt the spread of misinformation. Elife, 12, e85767.

Hartmann, D., Pohlmann, L., Wang, S. M., & Berendt, B. (2024). A Systematic Review of Echo Chamber Research: Comparative Analysis of Conceptualizations, Operationalizations, and Varying Outcomes. arXiv preprint arXiv:2407.06631.

Van Bavel, J. J., Pärnamets, P., Reinero, D. A., & Packer, D. (2022). How neurons, norms, and institutions shape group cooperation. In Advances in experimental social psychology (Vol. 66, pp. 59-105). Academic Press.

Kuhn, Thomas Samuel (1962). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.

Lorenz-Spreen, P., Oswald, L., Lewandowsky, S., & Hertwig, R. (2023). A systematic review of worldwide causal and correlational evidence on digital media and democracy. Nature human behaviour, 7(1), 74-101.

Pariser, E. (2011). The filter bubble: What the Internet is hiding from you. Penguin Press.

Ross Arguedas, A., Robertson, C., Fletcher, R., & Nielsen, R. (2022). Echo chambers, filter bubbles, and polarisation: A literature review. Reuters.

Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. The Bell system technical journal, 27(3), 379-423.

Sperber, D., Clément, F., Heintz, C., Mascaro, O., Mercier, H., Origgi, G., & Wilson, D. (2010). Epistemic vigilance. Mind & language, 25(4), 359-393.

Sunstein, C. (2001). Republic. com. Princeton University Press.

Stengelin, R., Grueneisen, S., & Tomasello, M. (2018). Why should I trust you? Investigating young children’s spontaneous mistrust in potential deceivers. Cognitive Development, 48, 146-154.

Tomasello, M. (2020). The ontogenetic foundations of epistemic norms. Episteme, 17(3), 301-315.

Williams, H. T. P., McMurray, J. R., Kurz, T., & Lambert, F. H. (2015). Network analysis reveals open forums and echo chambers in social media discussions of climate change. Global Environmental Change, 32, 126–38.

Zhang, Z. (2003). Mutualism or cooperation among competitors promotes coexistence and competitive ability. Ecological Modelling, 164(2-3), 271-282.

:quality(50)/2022/02/24/phpmOaNYW.jpg)