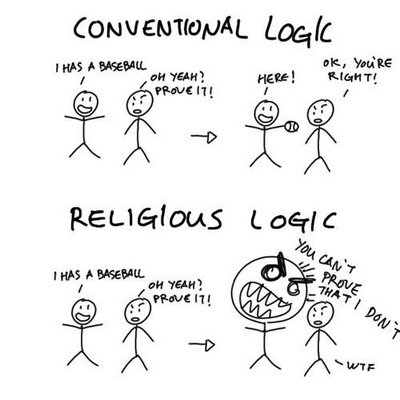

L’appel à l’ignorance (ad ignorantiam) ou inversion de la charge de la preuve

Méthode : prétendre que quelque chose est vrai seulement parce qu’il n’a pas été démontré que c’était faux, ou que c’est faux parce qu’il n’a pas été démontré que c’était vrai. Exemples :

Méthode : prétendre que quelque chose est vrai seulement parce qu’il n’a pas été démontré que c’était faux, ou que c’est faux parce qu’il n’a pas été démontré que c’était vrai. Exemples :

- Il est impossible de prouver que je n’ai pas été enlevé par des extraterrestres. Donc j’ai été enlevé par des extraterrestres (argument de Raël).

- Il n’est pas démontré que les ondes wi-fi ne sont pas nocives. Donc elles le sont.

Cette forme de faux dilemme consiste à poser que puisque l’inexistence d’une chose n’est pas prouvée, on peut déclarer qu’elle est vraie. Ceci est non seulement en contradiction avec un scepticisme raisonnable, mais est par ailleurs un cas flagrant de renversement du poids de la preuve : alors que c’est à celui qui affirme de démontrer son propos, l’interlocuteur, en affirmant qu’elle est vraie, sous-entend « et prouvez-moi que c’est faux ». On retrouve ce sophisme dans les phrases type : « Prouvez-moi que l’homéopathie ne marche pas ».

En cours, nous utilisons plusieurs stratagèmes faciles pour montrer l’inanité d’une telle posture. En voici un, que nous appelons le coup des claquements de doigts :

« Si je vous déclare qu’entre ces deux claquements de doigts (clac, clac) je me suis mis nu et ai fait trois fois le tour de l’amphithéâtre à cloche-pied, puis me suis rhabillé mais vous n’avez rien vu puisque j’étais dans l’hyperespace ; si j’ajoute « prouvez-moi le contraire », vous comprenez bien que vous êtes (faussement) coincés dans votre argumentaire. Car c’est à moi de faire la preuve de ce que j’avance. ».

Anaïs Goffre a découpé cet extrait d’une interview de Simone de Beauvoir faite par un québécois, Wilfrid Lemoine, en 1959 à Paris. Emission censurée puis diffusée en entier seulement 40 ans après, en 2009. Plus d’informations ici. Merci à Anaïs pour cette trouvaille.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=yZ-9g9xCkt8]

N’hésitez pas à nous proposer des compléments ou du matériel illustrant ce sophisme.

Denis Caroti

Tiré de la thèse de Richard Monvoisin

Alain Le Métayer nous fait part de cette séquence pédagogique avec laquelle il illustre la charge de la preuve… à l’aide du Père Noël !

Comment faire en sorte que des collégiens comprennent bien que la charge de la preuve revient à celui qui affirme quelque chose ?

1. Une situation très motivante :

Lors du dernier cours avant les vacances de Noël, je parle du Père Noël aux élèves de sixième. Bien sûr, ils me disent avec force qu’il n’existe pas. « Comment ça il n’existe pas ! Prouvez-moi que c’est faux ! Dix mille euros à celui ou à celle qui me prouvera par écrit que le Père Noël n’existe pas. » Cette proposition remporte un succès massif et de nombreux élèves rédigent à la hâte, sur un bout de papier, leur « preuve » qu’ils me tendent frénétiquement …

Remarque : si je me permets d’affirmer que cette situation est « très motivante » c’est que les élèves en parlent entre eux, aux autres professeurs du collège et à leur parents. Ces derniers participent parfois à la rédaction des preuves et attendent avec impatience les résultats du « concours » !

2. Un constat embarrassant :

Après les vacances, je ramasse les « preuves » qui sont ensuite examinées (débats parfois animés avec la classe) puis… écartées une à une. Les élèves se retrouvent donc dans la situation suivante : ils sont incapables de prouver quelque chose qui leur apparaît faux de façon claire et évidente. Certains en sont furieux. Je constate devant la classe que cette situation est embarrassante : il ne serait donc pas possible non plus de prouver que les licornes roses invisibles n’existent pas, que les Bobelets (sorte de lutins que mes élèves connaissent bien) n’existent pas, que le pégase furtif marron non plus, que je n’ai pas de super pouvoir, bref, qu’il est impossible de prouver que quelque chose n’existe pas.

3. Une solution toute bête et toute simple :

Certes on ne peut pas prouver qu’une affirmation est fausse mais, après tout, tant pis, rien ne nous oblige à y croire. La solution est (presque) toujours proposée par un élève : « Donnez-nous des preuves et on y croira ! ». Je reformule : c’est à celui qui affirme quelque chose d’en apporter la preuve.

4. Bilan :

Le seul élément qui me permet d’affirmer que cette séquence sur le Père Noël est au moins « un peu efficace », c’est que les élèves l’évoquent par la suite, jusqu’en classe de troisième. Confrontés à des situations équivalentes (affirmations non étayées, argument « prouvez-moi moi que c’est faux »), certains élèves disent « Ah oui, c’est comme pour le Père Noël ! ».

Le document de travail fourni par Alain à ses élèves : à télécharger ici.

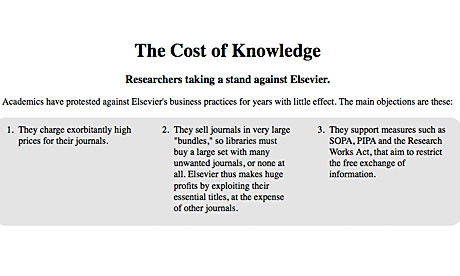

Leur vase déborda lorsqu’en décembre 2011 fut présenté au Congrès états-unien un projet de

Leur vase déborda lorsqu’en décembre 2011 fut présenté au Congrès états-unien un projet de  Curie a relayé le boycott, elle qui dépense 1,02 millions d’euros pour ces abonnements. Puis l’Université de Harvard a suivi car bien qu’elle soit la deuxième institution à but non lucratif la plus riche dans le monde, ses comptes sont gravement amputés par les abonnements aux revues académiques : il semble que le prix des abonnements lui coûte chaque année en moyenne 3,75 millions de dollars. Le directeur de la bibliothèque, Robert Darnton, a déclaré dans le Guardian :

Curie a relayé le boycott, elle qui dépense 1,02 millions d’euros pour ces abonnements. Puis l’Université de Harvard a suivi car bien qu’elle soit la deuxième institution à but non lucratif la plus riche dans le monde, ses comptes sont gravement amputés par les abonnements aux revues académiques : il semble que le prix des abonnements lui coûte chaque année en moyenne 3,75 millions de dollars. Le directeur de la bibliothèque, Robert Darnton, a déclaré dans le Guardian :

Recherche publique, revues privées

Recherche publique, revues privées

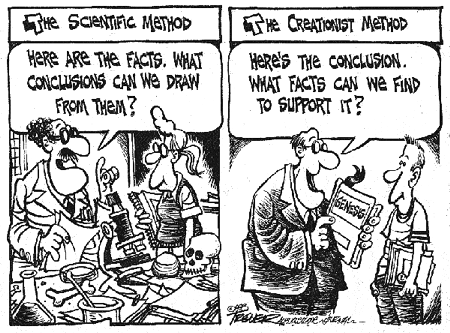

On ne s’attardera pas sur les créationnismes « négationniste » et « mimétique ». Ils se fondent sur le récit de la création de l’univers dans les grands textes monothéistes, pris de façon littérale. Les contradictions qui en résultent provoquent une négation des résultats des sciences dans le premier cas, ou bien une « science créationniste » qui établit les prétendues preuves de la vérité littérale du texte dans le second cas. Le premier est notamment représenté par Harun Yahya, pseudonyme de M. Adnan Oktar, homme d’affaires et d’influence turc, qui distribua en janvier 2007 dans toute l’Europe son Atlas de la Création, (auto-édité, Global Publishing) y compris dans les établissements scolaires et laboratoires français. En janvier 2012, via Harun Yahya France, il organisait à Paris, à Rouen et à Évry, une série de conférences : « L’impasse moléculaire de la théorie de l’évolution » « l’effondrement de la théorie de l’évolution »…

On ne s’attardera pas sur les créationnismes « négationniste » et « mimétique ». Ils se fondent sur le récit de la création de l’univers dans les grands textes monothéistes, pris de façon littérale. Les contradictions qui en résultent provoquent une négation des résultats des sciences dans le premier cas, ou bien une « science créationniste » qui établit les prétendues preuves de la vérité littérale du texte dans le second cas. Le premier est notamment représenté par Harun Yahya, pseudonyme de M. Adnan Oktar, homme d’affaires et d’influence turc, qui distribua en janvier 2007 dans toute l’Europe son Atlas de la Création, (auto-édité, Global Publishing) y compris dans les établissements scolaires et laboratoires français. En janvier 2012, via Harun Yahya France, il organisait à Paris, à Rouen et à Évry, une série de conférences : « L’impasse moléculaire de la théorie de l’évolution » « l’effondrement de la théorie de l’évolution »… Or, les créationnismes et spiritualismes cités ont tous un point commun, leur ignorance, réelle ou feinte, de la nature et du périmètre de légitimité de la démarche et du discours scientifiques : ce que les sciences disent, comment elles le disent, ce qu’elles ne disent pas. Quand l’UIP somme les chercheurs de réfléchir aux « conséquences métaphysiques » de leurs découvertes (Le Monde, 23 février 2006) et affirme qu’« un créateur ne peut être exclu du champ de la science », (Le Monde, 2 septembre 2006), elle « oublie » que le propre des sciences n’est jamais de dire ce qu’il faut « croire », mais de démontrer ce qu’il n’est logiquement plus possible de croire. Mais surtout, elle omet de dire si les scientifiques sont appelés à se prononcer sur ces questions à titre individuel, ou à titre collectif. La confusion entraîne le métier de scientifique d’aujourd’hui au delà de sa légitimité. Il s’agit bien là d’une forme de scientisme déguisé. En organisant la confusion entre la quête spirituelle individuelle et le contrat collectif d’une profession, ces offensives peuvent avoir pour effet, à terme, de faire perdre l’autonomie des scientifiques dans la validation des savoirs. En effet, si la profession se voyait collectivement animée d’un agenda métaphysique, il lui faudrait s’attendre à se voir imposé ce qu’il serait conforme de trouver. L’universalisme des connaissances raisonnées, qui tient aujourd’hui précisément à une abstention métaphysique, ne serait plus possible et l’on assisterait à une communautarisation des savoirs.

Or, les créationnismes et spiritualismes cités ont tous un point commun, leur ignorance, réelle ou feinte, de la nature et du périmètre de légitimité de la démarche et du discours scientifiques : ce que les sciences disent, comment elles le disent, ce qu’elles ne disent pas. Quand l’UIP somme les chercheurs de réfléchir aux « conséquences métaphysiques » de leurs découvertes (Le Monde, 23 février 2006) et affirme qu’« un créateur ne peut être exclu du champ de la science », (Le Monde, 2 septembre 2006), elle « oublie » que le propre des sciences n’est jamais de dire ce qu’il faut « croire », mais de démontrer ce qu’il n’est logiquement plus possible de croire. Mais surtout, elle omet de dire si les scientifiques sont appelés à se prononcer sur ces questions à titre individuel, ou à titre collectif. La confusion entraîne le métier de scientifique d’aujourd’hui au delà de sa légitimité. Il s’agit bien là d’une forme de scientisme déguisé. En organisant la confusion entre la quête spirituelle individuelle et le contrat collectif d’une profession, ces offensives peuvent avoir pour effet, à terme, de faire perdre l’autonomie des scientifiques dans la validation des savoirs. En effet, si la profession se voyait collectivement animée d’un agenda métaphysique, il lui faudrait s’attendre à se voir imposé ce qu’il serait conforme de trouver. L’universalisme des connaissances raisonnées, qui tient aujourd’hui précisément à une abstention métaphysique, ne serait plus possible et l’on assisterait à une communautarisation des savoirs. Dans un premier temps, j’ai introduit un support, une vidéo d’un clip de la Commission Européenne de mars 2012 visant à promouvoir l’élargissement auprès des jeunes. La vidéo est restée quelques heures en lignes et a fait scandale car on y voit une jeune femme blanche (habillée comme Uma Thurman dans le film Kill Bill, de Q. Tarantino) se faisant agresser par des guerriers chinois, brésiliens et indiens maniant chacun un art martial national. Pour se défendre la jeune femme se dédouble jusqu’à former un cercle autour des guerriers les invitant à la négociation. Le slogan est : « the more we are, the stronger we are » : plus nous sommes nombreux, plus nous sommes forts.

Dans un premier temps, j’ai introduit un support, une vidéo d’un clip de la Commission Européenne de mars 2012 visant à promouvoir l’élargissement auprès des jeunes. La vidéo est restée quelques heures en lignes et a fait scandale car on y voit une jeune femme blanche (habillée comme Uma Thurman dans le film Kill Bill, de Q. Tarantino) se faisant agresser par des guerriers chinois, brésiliens et indiens maniant chacun un art martial national. Pour se défendre la jeune femme se dédouble jusqu’à former un cercle autour des guerriers les invitant à la négociation. Le slogan est : « the more we are, the stronger we are » : plus nous sommes nombreux, plus nous sommes forts.