Vous avez mené avec brio votre analyse de la page « Campagne publicitaire à analyser : l’éducation nationale recrute » ? Voilà ma propre analyse, n’hésitez pas à nous écrire pour compléter / corriger cette proposition de décorticage.

|

|

1/ Les effets rhétoriques

L’éducation nationale recrute 17000 personnes…

| [dailymotion id=xifdb2] |

Ce recrutement semble a priori en contradiction :

|

On est face à une rhétorique en deux étapes :

– Un effet paillasson, c’est-à-dire que le terme pourvoir est ambigu et peut renvoyer à de nombreuses définitions dans cette situation. Il peut vouloir dire plusieurs choses. Ces postes sont-ils créés ? Sont-ils à pourvoir au sens de « remplacer ce qui manque » ? Sont-ils à pourvoir parce que désertés par les professionnels ? Sont-ce des postes précaires ?

Selon comment on l’interprète, ce terme va jouer sur l’équivoque et la compréhension du sens de cette phrase. N’écrire que « 17000 postes sont à pourvoir » désyncrétise le problème, et gomme toute interprétation négative : cela évoque plutôt des maintiens d’emploi, des embauches, voire des créations de postes, de surcroît dans une période de crise.

– Un carpaccio .

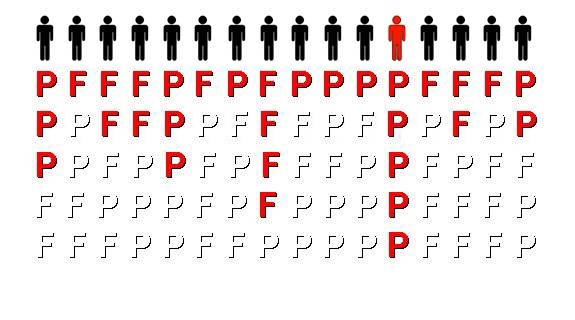

Le chiffre 17000 est un chiffre détaché – c’est-à-dire que l’on ne sait pas à quoi le comparer, ni sur quelle base l’appréhender – il crée un impact important : je me dis « 17000, c’est beaucoup ! » .

Pourtant cette affirmation dissimule une réalité moins joviale. Si le Ministère de l’éducation nationale recrute 17000 personnes c’est qu’en réalité sur les 33000 départs à la retraites en 2011, seule la moitié est effectivement maintenue, conformément aux principes de non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite (dans le carde de la révision générale des politiques publiques).

La manière dont la publicité est construite met en scène 17000 postes à pourvoir comme s’il s’agissait de 17000 postes créés, tout en dissimulant 16000 suppressions de postes. C’est une forme de scénarisation de l’information, pour l’embellir, la rendre séduisante, mais bien souvent en cachant ses aspects les plus rébarbatifs. On nomme cette manière de faire la technique du Carpaccio ; il suffit de couper en fines lamelles une rondelle de tomate, une feuille de salade, du bœuf ou un ministre de l’éducation pour en faire un « carpaccio de… » beaucoup plus attrayant. Il suffit de « tourner » l’information en la blanchissant, en la mettant en scène, et on obtient un produit d’appel publicitaire.

Enfin, cette campagne met fortement en avant la profession d’enseignant, dans les textes principaux et les images, renforçant une possible erreur de compréhension « 17000 postes = 17000 postes d’enseignants ». Mais c’est bien 11600 postes d’enseignants qui seront recrutés sur les 17000.

Cela porte à confusion même si ce n’est pas à proprement parler une dissimulation puisque l’information apparaît en bas du document, mais sans donner la répartition des professions et en petits caractères : « Pourquoi pas vous ? 17000 postes d’enseignants, d’infirmier(e)s et de médecins scolaires sont à pourvoir en 2011. »

En creusant un peu, on s’aperçoit que les arrêtés publiés au Bulletin Officiel fixant au titre de l’année 2011 le nombre de postes offerts au concours pour le recrutement d’infirmier-e-s et de médecins arrivent au maximum à 514 postes (sans savoir précisément si l’ensemble de ces postes sont intégrés dans le total des 17000 recrutements.)

Je fais une rapide soustraction : 17000 – 11600 – 514 = 4886

Il reste donc environ 4886 postes non-précisés et qui n’apparaissent pas dans le texte. C’est bien 17000 postes dont 11600 d’enseignants, 414 d’infirmier(e)s, 100 de médecins scolaires et 4886 autres, qui sont à pourvoir en 2011. Finalement la dissimulation pointe le bout de son nez, puisque rien ne laisse supposer que d’autres professions sont concernées et en quelle proportion. (J’ai demandé des informations au Ministère, j’attends et je publierai la réponse.)

Cette campagne publicitaire oriente délibérément vers une erreur de perception : 17000 postes = 17000 postes d’enseignants, d’infirmier(e)s et de médecins scolaires. C’est embêtant.

2/ La fabrication de l’image

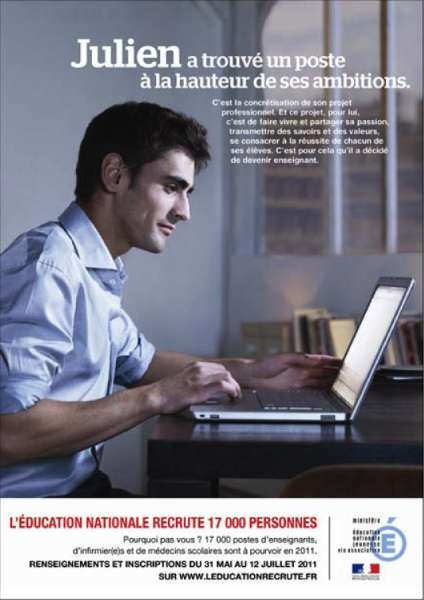

Julien semble sorti du magazine Challenge ou Capital (magazines sur l’actualité économique en direction des cadres et managers), et Laura d‘un catalogue de mobiliers IKEA.

Les images sont fortement sexuées, avec des stéréotypes classiques, notamment sur les critères de beautés attendus. Pour le garçon c’est une ambiance à dominante bleue, cheveux courts, bruns, chemise dans un environnement studieux. Pour la fille c’est une ambiance à dominante rose : cheveux blonds mi-longs, habits clairs et dans un environnement de détente. Intérieurs aseptisés et modernes, les acteurs sont quasi-souriants, ils semblent détendus, en un mot : heureux. La technologie est mise en avant avec Julien qui est occupé sur un ordinateur portable. Pour Laura c’est la culture littéraire qui est privilégiée, elle lit adossée à une bibliothèque, la jambe nonchalamment pliée.

Ces choix ne sont pas anodins, puisque l’objectif de cette campagne est de rendre séduisant un métier qui ne l’est plus. Alors pas d’élève (pourtant central dans le texte), pas d’établissement scolaire, on est très loin d’une classe surchargée de RAR (Réseau Ambition Réussite).

C’est la plénitude et la dynamique intellectuelle qui sont mises en avant dans ces visuels.

Ce choix scénaristique utilise les mêmes leviers que les campagnes du Ministère de la défense pour les recrutements de l’armée de terre, où le dynamisme, l’aventure et le dépassement de soi sont les axes forts.

3/ Le vocabulaire utilisé dans les images

Que connote-t-il ? Quels problèmes cela peut-il poser ?

La comparaison des deux textes dénote sans ambivalence la différence de genre entre hommes et femmes. Les termes reproduisent les stéréotypes de genre en différenciant la démarche de Laura et de Julien. Laura lit un livre, elle est représentée nonchalante, passive, dans un environnement clair, voire rose (stéréotype féminin) :

« Laura a trouvé le poste de ses rêves. C’est l’avenir qu’elle a toujours envisagé. »

Julien pianote sur un portable, il semble dynamique et actif, il est dans un environnement de travail :

« Julien a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions. C’est la concrétisation de son projet professionnel. »

Laura a trouvé le poste de ses rêves : est-ce l’unique ? Celui qui lui était destiné ? Le poste de ses rêves connote un déterminisme de genré « fille », où selon les représentations classiques, la femme est maîtresse d’école ou infirmière plus volontiers que chercheur en physique (ce qu’on appelle les professions du care, « prendre soin »). C’est d’ailleurs l’avenir qu’elle a toujours envisagé, le déterminisme est renforcé, c’est devenu sa vocation (étymologiquement un appel venu d’ailleurs, comme Jeanne d’Arc), son destin..

Julien, quant à lui, a trouvé un poste ; un parmi d’autres, contrairement à Laura. A-t-il plus de choix que Laura ? Les termes connotent clairement une attitude dynamique, affirmée et déterminée. Il a de l’ambition et concrétise ses projets. Ceux-ci sont professionnels, là où Laura vit un rêve.

Laura est une fée, douce, blonde, habillée en blanc et cantonnée à la littérature ; Julien est un homme, il est branché haute-technologie, dynamique, brun, en chemise aux manches retroussées et cantonné aux sciences.

Tous ces éléments viennent renforcer un essentialisme sexuel. On reproduit l’idée implicite de comportements genrés qui seraient naturels, en évinçant la question de leurs construction sociale. Voir les travaux du Cortex sur ces questions Sociologie, anthropologie – Atelier sur le racisme ordinaire et Biologie, essentialisme – Nature, écologisme, sexisme, racisme, spécisme .

Finissons sur un détail : cette publicité est un exemple rare de la féminisation des textes. C’est en général peu employé, d’abord par commodité de lecture, c’est une pratique qui alourdit le texte. Pourtant ici, infirmier apparaît infirmier(e)s. Initiative intéressante, si ce n’est que celle-ci n’est appliquée que dans un sens : simplement pour masculiniser une profession, infirmière, plutôt que pour en féminiser également une autre, comme enseignant. On peut se demander alors ce que vise réellement cette démarche, elle ne cherche apparemment pas à pointer la construction genrée de notre grammaire et rétablir un peu la balance.

Alors même que les établissements scolaires cherchent à lutter quotidiennement contre les discriminations, notamment sexuelles, cette campagne de publicité s’inscrit précisément dans la reproduction de stéréotypes. Bigre, je gronde mais à 1,35 milion d’€ la campagne publicitaire, le résultat n’est pas fameux : je préviens le Ministre de ce pas et promis je vous mettrai la réponse plus bas.

Nicolas Gaillard

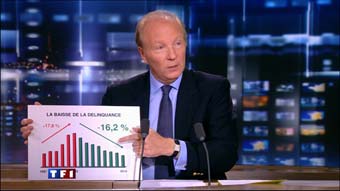

Le premier provient de la multitude d’acceptions du mot : vol, arnaques, violence physique, meurtre, délits financiers, harcèlement, outrages à agents, viols, vente ou détention de stupéfiants, etc. Autant de catégories, 107 exactement (*), qui n’ont rien à voir les unes avec les autres et qui sont toutes comptabilisées dans l’agrégat « délinquance « , qui ne représente de ce fait plus grand-chose.

Le premier provient de la multitude d’acceptions du mot : vol, arnaques, violence physique, meurtre, délits financiers, harcèlement, outrages à agents, viols, vente ou détention de stupéfiants, etc. Autant de catégories, 107 exactement (*), qui n’ont rien à voir les unes avec les autres et qui sont toutes comptabilisées dans l’agrégat « délinquance « , qui ne représente de ce fait plus grand-chose. Là, j’avoue que j’ai dû relire ce passage plusieurs fois : on nous parle de baisse de la délinquance depuis le début et, tout d’un coup, on cite des chiffres qui augmentent. Le journalise s’est-il tiré une balle dans le pied ? Et bien non, la relecture du passage m’a fait réaliser qu’on ne parlait plus d’infractions tout-court mais d’infractions révélées par l’activité des services, les IRAS

Là, j’avoue que j’ai dû relire ce passage plusieurs fois : on nous parle de baisse de la délinquance depuis le début et, tout d’un coup, on cite des chiffres qui augmentent. Le journalise s’est-il tiré une balle dans le pied ? Et bien non, la relecture du passage m’a fait réaliser qu’on ne parlait plus d’infractions tout-court mais d’infractions révélées par l’activité des services, les IRAS En glissant subrepticement d’un sens du mot efficacité à un autre :

En glissant subrepticement d’un sens du mot efficacité à un autre : De quelle efficacité s’agit-il ? Comme nous venons de le voir, ce mot est équivoque : dans le paragraphe précédent, il revêtait deux sens différents, ici il en recouvre toute une floppée : efficacité pour identifier les auteurs de vol de voiture, efficacité pour identifier les auteurs de violence conjugales, efficacité pour prévenir les braquages ou les attentats, efficacité pour protéger la population, efficacité pour enregistrer les faits et gestes de tout un chacun, efficacité pour éloigner la prostitution des centres-villes, efficacité pour analyser les flux de circulation, etc. ? Quelle efficacité a été mise en doute ? Et par qui ? Nous n’en saurons pas plus ici. Pourtant la question de l’évaluation des ces dispositfs me semble primordiale.

De quelle efficacité s’agit-il ? Comme nous venons de le voir, ce mot est équivoque : dans le paragraphe précédent, il revêtait deux sens différents, ici il en recouvre toute une floppée : efficacité pour identifier les auteurs de vol de voiture, efficacité pour identifier les auteurs de violence conjugales, efficacité pour prévenir les braquages ou les attentats, efficacité pour protéger la population, efficacité pour enregistrer les faits et gestes de tout un chacun, efficacité pour éloigner la prostitution des centres-villes, efficacité pour analyser les flux de circulation, etc. ? Quelle efficacité a été mise en doute ? Et par qui ? Nous n’en saurons pas plus ici. Pourtant la question de l’évaluation des ces dispositfs me semble primordiale. en contient une autre : il admet sans le dire que la vidéo permet de réduire les risques encourus par les citoyens. Sauf que… la méthodologie ayant permis d’établir le rapport est très

en contient une autre : il admet sans le dire que la vidéo permet de réduire les risques encourus par les citoyens. Sauf que… la méthodologie ayant permis d’établir le rapport est très

Edward Bellamy, Equality, 1897.

Edward Bellamy, Equality, 1897.

Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, deux sociologues ont décrypté le comportement des vainqueurs du Loto dans Les millionnaires de la chance

Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, deux sociologues ont décrypté le comportement des vainqueurs du Loto dans Les millionnaires de la chance