Depuis quelques mois, on peut lire un peu d’espéranto sur le site du Cortecs, et c’est en partie grâce à André Hoarau. André est espérantiste et actif au sein de l’Association mondiale anationale (SAT) qui « a pour but, par l’utilisation constante de l’espéranto et son application à l’échelle mondiale, de contribuer à la formation d’individus dotés d’esprit critique (…) »1. André a bien voulu, avec tact et patience, répondre aux questions curieuses et critiques de quelques membres du Cortecs à l’égard de l’espéranto l’été dernier, et nous avons jugé utile de les retranscrire.

Quelle est l’origine de l’espéranto ?

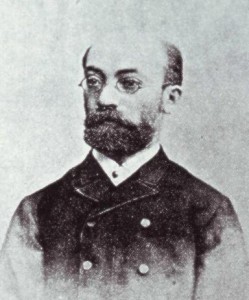

L’espéranto est officiellement apparue en 1887, lorsque son initiateur, le docteur Ludwik Lejzer Zamenhof publia en russe Lingvo internacia, un petit manuel décrivant la grammaire de la langue, ainsi qu’un dictionnaire.

Quels sont les idéaux qui ont mu le fondateur ?

Zamenhof passa son enfance à Bialystok, une ville de l’actuelle Pologne dans laquelle se côtoyaient des communautés de langue allemande, polonaise et russe, yiddish ou hébreu. Il fut très tôt marqué par les discriminations linguistiques entre les communautés. C’est donc mû par des idéaux de compréhension mutuelle, pensant que les difficultés de communication entre les communautés serait sinon supprimées, du moins atténuées par l’utilisation d’une langue neutre, qu’il s’attela à la tâche de création.

Une langue unique et universelle constitue-elle un idéal chez la plupart des espérantistes ? Si oui pourquoi ? Si non, quels sont le ou les idéaux linguistiques/communicationnels en vogue dans le milieu des langues construites de même prétention que l’espéranto ? Sur quels raisonnements s’appuient ces idéaux ? Quelles en sont les critiques ?

La question de la langue « unique et universelle » a suscité et suscite toujours beaucoup de débats dans la communauté espérantiste. Zamenhof parlait de lingvo internacia, de langue internationale, « qui souhaite seulement donner aux hommes [humains] de peuples différents […] la possibilité de se comprendre […] et qui ne souhaite d’aucune manière s’immiscer dans la vie intérieure des peuples »2.

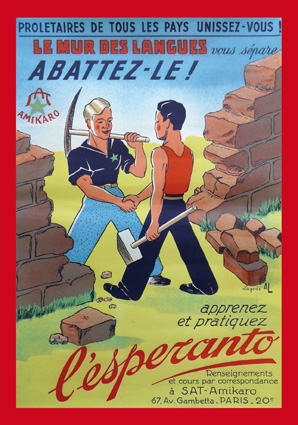

Certains espérantistes avaient cependant une position beaucoup plus radicale. La plus extrême a sans doute été formulée par Lanti, de son vrai nom Eugène Adam. Dans son Manifeste des anationalistes, il déclarait ainsi que « les anationalistes se battent contre tout ce qui est d’essence nationaliste, contre les langues et cultures nationales, les coutumes et traditions nationales. L’espéranto est pour eux la langue principale, et ils considèrent que les langues nationales ne sont qu’auxiliaires ».

À l’opposé de ce point de vue, une partie du mouvement espérantiste considère que l’adoption d’une langue neutre permettrait de sauvegarder la diversité linguistique. Au sein de l’association universelle d’espéranto (l’Universala Esperanto-Asocio, UEA), il existe un groupe s’occupant de la question des droits linguistiques qui recommande que chacune, chacun puisse apprendre ses langues maternelle, régionale, nationale et… l’espéranto3.

D’autres encore ont en partie abandonné l’idée de langue internationale auxiliaire. Cette frange du mouvement considère que les espérantistes constituent « un minorité linguistique auto-élue de type diaspora »4.

En quoi est-ce une langue plus « facile » ?

Il est difficile d’affirmer d’emblée que l’espéranto est « plus facile »… Plus facile par rapport à quoi ? À une langue nationale jouant un rôle diplomatique important ? À mon sens, l’espéranto se distingue par une grammaire simple, qui ne souffre de quasiment aucune exception. Par exemple, la conjugaison est parfaitement régulière : la terminaison du passé est -is, celle du présent -as et celle du futur -os, et c’est tout pour les temps simples. Si l’on sait que « je chante » se dit en espéranto mi kantas, on peut former immédiatement mi kantis (« je chantai » ou « je chantais ») et mi kantos (« je chanterai »). Quelle économie par rapport aux longues listes de verbes irréguliers que l’on doit péniblement apprendre ! Autre exemple : chaque mot se prononce comme il s’écrit et s’écrit comme il se prononce5. Dans les deux cas, on peut supposer que l’apprentissage de la conjugaison et de la prononciation de l’espéranto sera plus facile que celui, par exemple, de l’anglais ou du français. Mais suppositions et témoignages personnels ne constituent pas des preuves, et le nombre d’études sur l’acquisition de l’espéranto ne sont hélas pas légions…

Note de Nelly Darbois (ND) : Dans un document de 2005, Reagan et al.6 relatent les résultats de 4 études. Nous n’avons malheureusement pas accès à leurs détails méthodologiques. La plupart du temps, il s’agit de comparer des résultats à des tests jugeant du niveau de langue en espéranto d’élèves du primaire ou du secondaire apprenant l’espéranto sur plusieurs années, aux résultats à des tests en d’autres langues réalisés par des étudiants qui apprennent ces autres langues (français, allemand, anglais etc.). L’espéranto s’apprendrait 4 à 5 fois plus rapidement que toute autre langue étudiée, mais il n’est pas certain que les populations étudiées soient vraiment comparables. Dans le contexte actuel, où l’espéranto n’est enseigné officiellement à l’échelle nationale dans aucun pays, il semble difficile de mener, malheureusement, des études qui permettraient de questionner sa rapidité d’apprentissage.

Plus « juste » ?

L’espéranto n’est la langue officielle d’aucun pays. La grande majorité de ses locuteurs a fait l’effort de l’apprendre et ne bénéficie donc par de la supériorité linguistique que possède par exemple, un Anglais discutant dans la langue de Shakespeare avec un Français.

Quelle est la répartition géographique actuelle des pratiquants d’espéranto ? Comment est-elle calculée ? Existe-il des réseaux de pratiquants de l’espéranto ?

Il est difficile d’avoir une idée précise de la répartition et du nombre d’espérantistes. Toutes et tous ne font pas partie d’association espérantistes, et peu d’études ont été menées à ce sujet. On ne peut avoir qu’une vague idée de la répartition des espérantistes en consultant les annuaires des associations, le plus important étant celui d’UEA, l’association universelle d’espéranto. Il existe de nombreux réseaux et de nombreuses associations. D’un point de vue historique, les deux plus importantes sont l’UEA précédemment citée et SAT, l’ « association anationale mondiale », qui a quant à elle un agenda politique explicite de transformation sociale par « l’union des travailleurs » à l’échelle mondiale grâce à l’espéranto. Mais il existe de nombreuses associations pour des domaines très différents : l’athéisme, le cyclisme, l’écologie, la philatélie, la pédagogie Freinet, le végétarisme7…

L’espéranto est-il enseigné au sein du système scolaire dans certaines régions ? Pays ?

L’espéranto est enseigné au sein du système scolaire de plusieurs pays. Parmi ceux-ci, la Hongrie mérite une mention spéciale : l’espéranto y est en effet la troisième langue la plus apprise à l’université, derrière l’anglais et l’allemand. En France, il y eut plusieurs proposition pour intégrer l’apprentissage de l’espéranto dans l’Éducation nationale, mais celui-ci est enseigné uniquement sur le temps d’activité péri-scolaire dans certaines écoles.

Est-ce qu’il existe des œuvres littéraires, musicales, cinématographiques etc. rédigées directement en espéranto ?

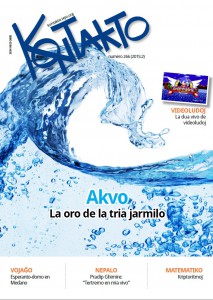

Il existe de nombreuses œuvres originales en espéranto. La littérature originale de l’espéranto est tout à faite raisonnable pour une langue ayant à peine un siècle : on peut y lire des romans, de la poésie, des drames, des nouvelles8… En ce qui concerne la musique, Vinilkosmo, une maison de disque espérantiste basée à Toulouse, produit de la musique espérantiste depuis 1990. On y trouve des artistes du monde entier, dans des styles variés : pop, rock, folklorique, hip hop… Certains morceaux sont des traductions, mais beaucoup sont des compositions originales. Depuis quelques années, il existe même une radio en ligne entièrement en espéranto : Muzaiko, qui diffuse essentiellement de la musique, mais également des reportages, des interviews. De nombreux journaux et revues sont également publiés en espéranto, on peut citer, parmi les plus connus Esperanto, Kontakto, Monato, La Ondo de Esperanto. L’association SAT publie quant à elle Sennaciulo, dans laquelle on peut trouver une rubrique Intelekta memdefendo (autodéfense intellectuelle) : au menu, casse-têtes mathématiques et… traductions des articles sur les sophismes et paralogismes parus sur le site du CorteX !

Quel est l’intérêt de pratiquer et diffuser l’espéranto d’un point de vue progressiste ? Y a-t-il déjà eu des avancées sociales grâce à des projets internationaux dont le moyen de communication était l’espéranto ? Autrement dit, y a-t-il eu au moins un problème socio-politique, écolo-politique, scientifico-politique ou autre, d’ampleur internationale, qui a pu être traité grâce à l’espéranto ? À défaut d’avoir permis le traitement d’un problème quelconque, quels type de problème l’espéranto ou une langue de même nature et prétention pourrait-elle permettre de résoudre ?

Il n’y a jamais eu d’avancée sociale majeure issue de projets internationaux dont le moyen de communication était l’espéranto, mais de nombreux mouvements d’émancipation en ont encouragé l’apprentissage et la diffusion. Citons, entre autres, la CGT française9, les mouvements Freinet10 et de l’École moderne rationaliste de Francisco Ferrer 11, la Libre Pensée12, les Républicains espagnols pendant la guerre civile de 1936−193913…

D’un point de vue progressiste, de nombreux espérantophones partagent l’idée que l’usage d’une langue neutre, relativement facile et rapide à apprendre, permettrait une substantielle amélioration des communications non seulement entre les personnes ayant un capital culturel et économique important, mais également − « surtout » dira la frange la plus sociale du mouvement − entre les laissés-pour-compte de la mondialisation culturelle, celles et ceux qui auraient intérêt à se comprendre et s’organiser par-delà les frontières, mais qui ne disposent que de peu de temps et de moyens pour apprendre une des « grandes » langues de communication internationale.

Comment s’organise en France et dans le monde le réseau associatif promouvant l’espéranto ? Y a-t-il différentes branches ? Est-il politisé ? Laïque ?

Les deux principales associations françaises d’espéranto sont Espéranto-France et SAT-Amikaro. Elles sont toutes deux laïques, la deuxième étant nettement politisée et déclarant dans ses statuts se placer « sur le terrain de la lutte de classe ».

Quelle est la place de l’espéranto dans le milieu scientifique aujourd’hui ?

Quasi-nulle. Il existe cependant une « Académie internationale des sciences » basée à Saint-Marin, dont l’espéranto est une langue de travail, qui édite une revue, Scienca revuo, plusieurs fois par an. L’association des jeunes espérantistes, TEJO, comporte aussi une section Scienca kaj faka agado, pour les jeunes espérantistes scientifiques de profession ou de passion, et organise notamment des conférences scientifiques lors de certaines rencontres internationales.

Comment commencer à apprendre ?

Il existe de nombreuses ressources pour apprendre l’espéranto : livres, sites internet, vidéos… Le site le plus connu est sans doute lernu.net. En ce qui concerne les livres, on peut distinguer ceux qui ont une approche « grammaticale » traditionnelle (par exemple, Le nouveau cours rationnel d’espéranto) et ceux qui utilisent la méthode « directe » (par exemple, L’espéranto par la méthode directe, de Stano Marček). À chacune et chacun d’utiliser les cours qui lui conviennent le mieux. Je conseille également à toute personne désireuse d’apprendre rapidement d’entrer en contact avec un groupe d’espérantistes compétents, qui ont à cœur la pratique de la langue ; en effet, bien que l’espéranto soit relativement plus simple que la majorité des autres langues, elle reste une langue à apprendre, et pas plus que pour une autre on ne peut faire l’économie de la pratique. L’apprentissage de la grammaire et du vocabulaire de base est très rapide, mais il faut du temps avant d’être vraiment à l’aise à l’oral. Trop d’espérantistes français s’en tiennent aux belles idées et ne deviennent jamais pleinement espérantophones…

Deux ouvrages pour apprendre :

Cours rationnel d’espéranto, SAT-Amikaro. Une méthode « grammaticale » assez classique, mais bien conçue et illustrée, même si la mise en page mériterait quelques perfectionnements. Pour celles et ceux qui apprécient ce type de manuel, il permet d’avoir assez rapidement de bonnes bases, à perfectionner ensuite par la pratique (notamment orale).

Claude Piron, Gerda Malaperis!, Fonto, 1983. Un roman « policier » d’apprentissage, qui introduit le vocabulaire de façon progressive, par l’un des plus grands auteurs espérantistes. À compléter par le livre du même auteur Lasu min paroli plu! qui reprend le vocabulaire de chaque chapitre et le développe dans des textes plus approfondis.

Y a-t-il d’autres langues construites universelles ? Pourquoi se tourner vers l’espéranto plutôt que vers une autre ?

Il y a des centaines de projets de langue construite à vocation universelle. Parmi les plus connues, nous pouvons citer le solrésol, le volapük, le latino sine flexione, l’ido, l’occidental et l’interlingua. La plupart des langues dérivées de l’espéranto (comme l’ido) n’apportent au mieux que quelques discutables améliorations, et au pire compliquent et rendent la langue moins équitable. Mais l’argument qui selon moi est le plus pertinent est le suivant : l’espéranto bénéficie aujourd’hui d’une riche culture de plus d’un siècle et d’un mouvement très diversifié, présent dans de très nombreux pays. Aucune autre langue construite à vocation internationale n’a à ce jour atteint un tel degré de développement.

Si le but est de pouvoir communiquer avec le plus de monde possible, pourquoi choisir l’espéranto plutôt que le mandarin ou l’anglais qui comptent plus de locuteurs ? Autrement dit, quels sont ses avantages et ses inconvénients par rapport aux langues comportant le plus de locuteurs dans le monde (mandarin, espagnol, anglais, arabe, bengali, etc.) ?

Si le seul critère pour choisir une langue à apprendre est de pouvoir communiquer avec le plus de locuteurs possible, alors il faut choisir le mandarin ou l’anglais. Si en revanche d’autres critères sont utilisés, comme l’équité ou la facilité d’apprentissage, quelque soit notre langue d’origine, résultant d’une grammaire la plus régulière possible, alors l’espéranto s’impose pour certains, qui la considèrent comme étant plus juste, équitable et facile que le français, le mandarin ou l’anglo-américain.

Transparaît-il, comme dans les autres langues, des choix racistes, sexistes, spécistes dans les fondements grammaticaux de l’espéranto et de la construction de son vocabulaire ? Si oui, qu’en penser ?

Oui, et ils sont d’ailleurs discutés depuis plusieurs dizaines d’années dans certaines revues, ouvrages, ou sur certains sites internet. Comme dans les langues nationales, certain.e.s espérantistes neutralisent leurs textes.

Merci à André Hoarau pour cette entrevue.

Bibliographie : article spécifique « Ressources critiques pour aborder les politiques linguistiques ».

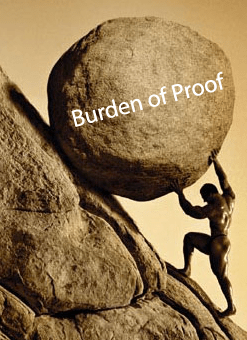

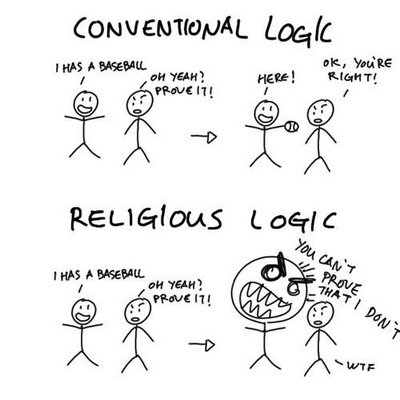

Méthode : prétendre que quelque chose est vrai seulement parce qu’il n’a pas été démontré que c’était faux, ou que c’est faux parce qu’il n’a pas été démontré que c’était vrai. Exemples :

Méthode : prétendre que quelque chose est vrai seulement parce qu’il n’a pas été démontré que c’était faux, ou que c’est faux parce qu’il n’a pas été démontré que c’était vrai. Exemples :