Voici de la matière pédagogique pour illustrer l’effet Peau de l’ours auprès de journalistes scientifiques un peu trop friands de cet effet d’annonce.

- Ci-dessous, l’article du Figaro du 23 septembre 2011.

- En cliquant ici, l’analyse de cet article.

Objectif pédagogique : tenter d’en faire l’étude soi-même avant de regarder l’analyse du CorteX.

Relativité : Einstein contredit par des chercheurs du CNRS

Albert Einstein (janvier 1931). Crédits photo : AP/ASSOCIATED PRESS

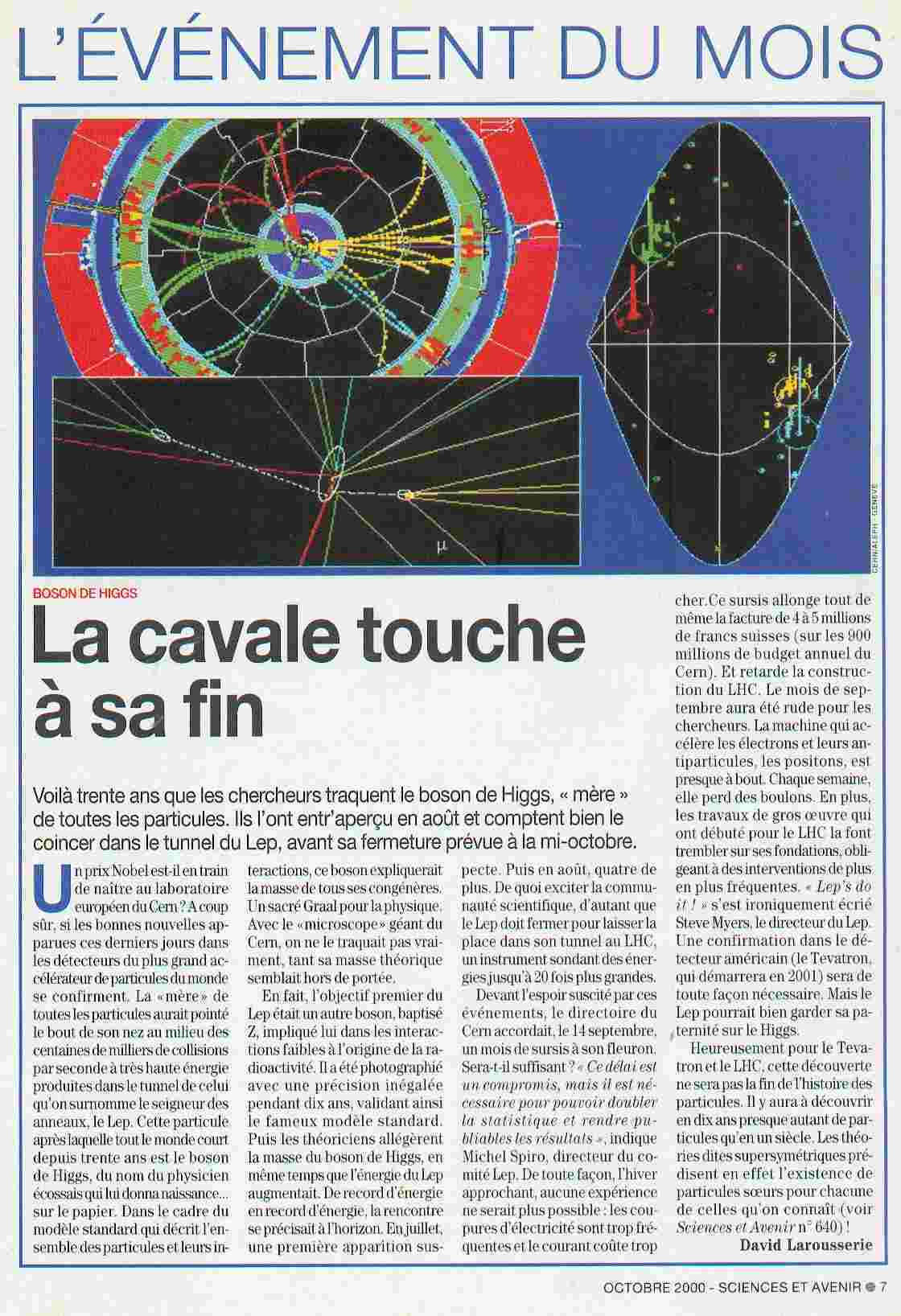

Des chercheurs du CNRS ont montré que des particules sont capables de voyager plus vite que la lumière.

Malgré cela, le travail des chercheurs français paraît très solide. Il a résisté à six mois de vérifications par des collègues extérieurs appelés à la rescousse pour tenter de découvrir un biais, une erreur dans l’expérience. «C’est si énorme qu’on a la trouille de s’être trompés quelque part, explique Stavros Katsanevas, directeur adjoint de l’IN2P3 (l’institut national de physique nucléaire et de physique des particules du CNRS). Depuis les premiers résultats, en mars dernier, nous avons fait des vérifications au niveau du CNRS, puis après au niveau de l’expérience internationale Opera, qui travaille sur le détecteur de neutrinos. On n’a rien trouvé, et comme l’information commençait à fuiter, on a décidé de la rendre publique maintenant.»

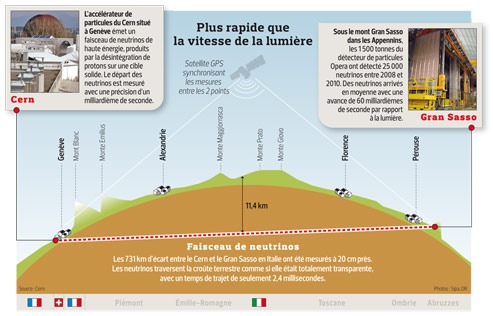

Un décalage infime

La violation de la vitesse de la lumière a été observée sur un faisceau de neutrinos, des particules ultralégères qui n’interagissent presque pas avec la matière, produits par l’accélérateur du Cern, près de Genève, et détectés sous la montagne du Gran Sasso, dans les Apennins, au centre de l’Italie. On s’attendait à ce que les neutrinos traversent sans encombre les 731 kilomètres de croûte terrestre qui séparent les deux installations scientifiques à une vitesse proche de celle de la lumière, soit un trajet d’au moins 2,5 millièmes de seconde. Les neutrinos sont des particules élémentaires presque insaisissables produites en d’immenses quantités par les réactions nucléaires, comme celles qui se produisent dans les centrales nucléaires ou au cœur du Soleil. Chaque seconde, 65 milliards de neutrinos émis par notre étoile traversent chaque centimètre carré de la surface terrestre, et seulement 1 sur 10.000 milliards de ces particules est interceptée par un atome de notre planète.

L’immense détecteur enfoui sous le mont Gran Sasso ne pèse pas moins de 1500 tonnes. Crédits photo:CNRS Photothèque/IPNL/ILLE, Bernard.

Mais à l’immense surprise de Dario Autiero et de ses collègues lyonnais, les neutrinos arrivaient sur le détecteur Opera, dans le laboratoire du Gran Sasso, en moyenne avec 60 nanosecondes (60 milliardièmes de seconde) d’avance par rapport à la lumière. Un décalage qui paraît infime, mais qu’aucune théorie actuelle n’est capable d’expliquer.

Il n’y a pas eu à proprement parler de course entre photons (ou grains de lumière) et neutrinos, mais les chercheurs ont chronométré le trajet des faisceaux de particules avec une très grande précision. En se calant sur l’horloge atomique d’un satellite GPS visible au même moment sur les deux sites, les horloges du Cern et du Gran Sasso ont été calées avec une précision meilleure qu’un milliardième de seconde. Au total et en prenant en compte divers effets des instruments de mesure, l’équipe estime que l’incertitude de la mesure est meilleure, de l’ordre d’une dizaine de nanosecondes, soit bien moins que les 60 nanosecondes mesures. Le travail des physiciens de Lyon est donc largement assez robuste pour être publié, ce qui a été fait cette nuit sur le serveur public arXiv.

Situé en Italie, il a permis de mesurer que les neutrinos émis par le Cern, à 731 km de distance en Suisse, se déplacent à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Crédits photo:CNRS Photothèque/IPNL/ILLE, Bernard.

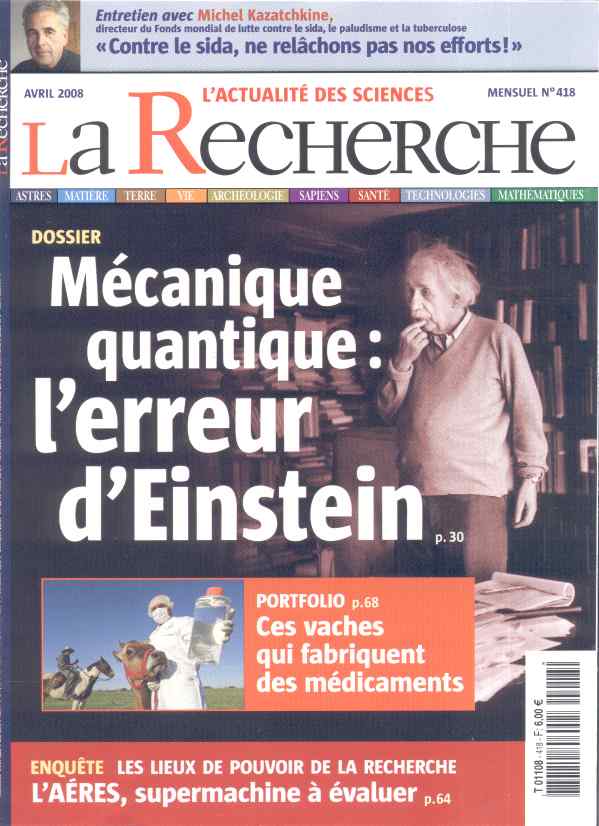

Mais il a été aussi l’artisan du mythe de la MQ en déclarant cette phrase devenue célèbre :

Mais il a été aussi l’artisan du mythe de la MQ en déclarant cette phrase devenue célèbre : Pareil pour la chaleur, la température, la conductivité, la force, etc. Or advint une gamme d’observations de phénomènes qui obligea les physiciens à considérer que dans le monde des particules, à une échelle minuscule, il y a des notions qui ne sont pas continues et font des petits sauts de valeur, comme des sauts de puce. Pour faire une analogie, disons que chez le crémier, vous pouvez acheter une valeur continue de beurre (par exemple 147,52 grammes) alors que dans le monde quantique, vous êtes, comme chez l’épicier, contraint d’acheter par plaquettes de 250 ou 500 grammes. Comme ces notions font des sauts, on parle de phénomène quantique, « qui fait des sauts ». C’est tout ? C’est tout.

Pareil pour la chaleur, la température, la conductivité, la force, etc. Or advint une gamme d’observations de phénomènes qui obligea les physiciens à considérer que dans le monde des particules, à une échelle minuscule, il y a des notions qui ne sont pas continues et font des petits sauts de valeur, comme des sauts de puce. Pour faire une analogie, disons que chez le crémier, vous pouvez acheter une valeur continue de beurre (par exemple 147,52 grammes) alors que dans le monde quantique, vous êtes, comme chez l’épicier, contraint d’acheter par plaquettes de 250 ou 500 grammes. Comme ces notions font des sauts, on parle de phénomène quantique, « qui fait des sauts ». C’est tout ? C’est tout.

Jean-Pierre Girard, célèbre psychokinète français spécialisé dans une prétendue torsion des métaux par l’esprit, a tenté lui aussi dans son

Jean-Pierre Girard, célèbre psychokinète français spécialisé dans une prétendue torsion des métaux par l’esprit, a tenté lui aussi dans son  quantique. Mais peu importe, elle est incessamment brandie à tort et à travers. Elle est perçue comme l’aboutissement du génie humain, capable en une sorte de théorie du tout, de résumer le monde en quelques lettres. J’utilise à ce niveau de l’exposé un court extrait du docufiction E=mc² biographie d’une équation, de Johnstone Gary (2005).

quantique. Mais peu importe, elle est incessamment brandie à tort et à travers. Elle est perçue comme l’aboutissement du génie humain, capable en une sorte de théorie du tout, de résumer le monde en quelques lettres. J’utilise à ce niveau de l’exposé un court extrait du docufiction E=mc² biographie d’une équation, de Johnstone Gary (2005).

C’est un ornithorynque (qu’en anglais on appelle d’ailleurs duck-mole, canard-taupe). On ne parlera pourtant pas de « dualité canard-taupe » ! On dira qu’il existe un autre animal, qui n’est ni un canard, ni une taupe, mais qui selon comment on le regarde, ressemblera au canard ou à la taupe. Il ne viendra pas à l’idée du lecteur d’y voir un pont avec le Yin et le Yang (merci à J-J. Lévy-Leblond, à qui je crois devoir cette analogie).

C’est un ornithorynque (qu’en anglais on appelle d’ailleurs duck-mole, canard-taupe). On ne parlera pourtant pas de « dualité canard-taupe » ! On dira qu’il existe un autre animal, qui n’est ni un canard, ni une taupe, mais qui selon comment on le regarde, ressemblera au canard ou à la taupe. Il ne viendra pas à l’idée du lecteur d’y voir un pont avec le Yin et le Yang (merci à J-J. Lévy-Leblond, à qui je crois devoir cette analogie).

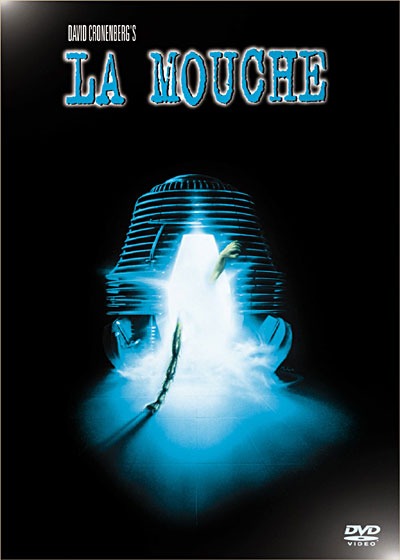

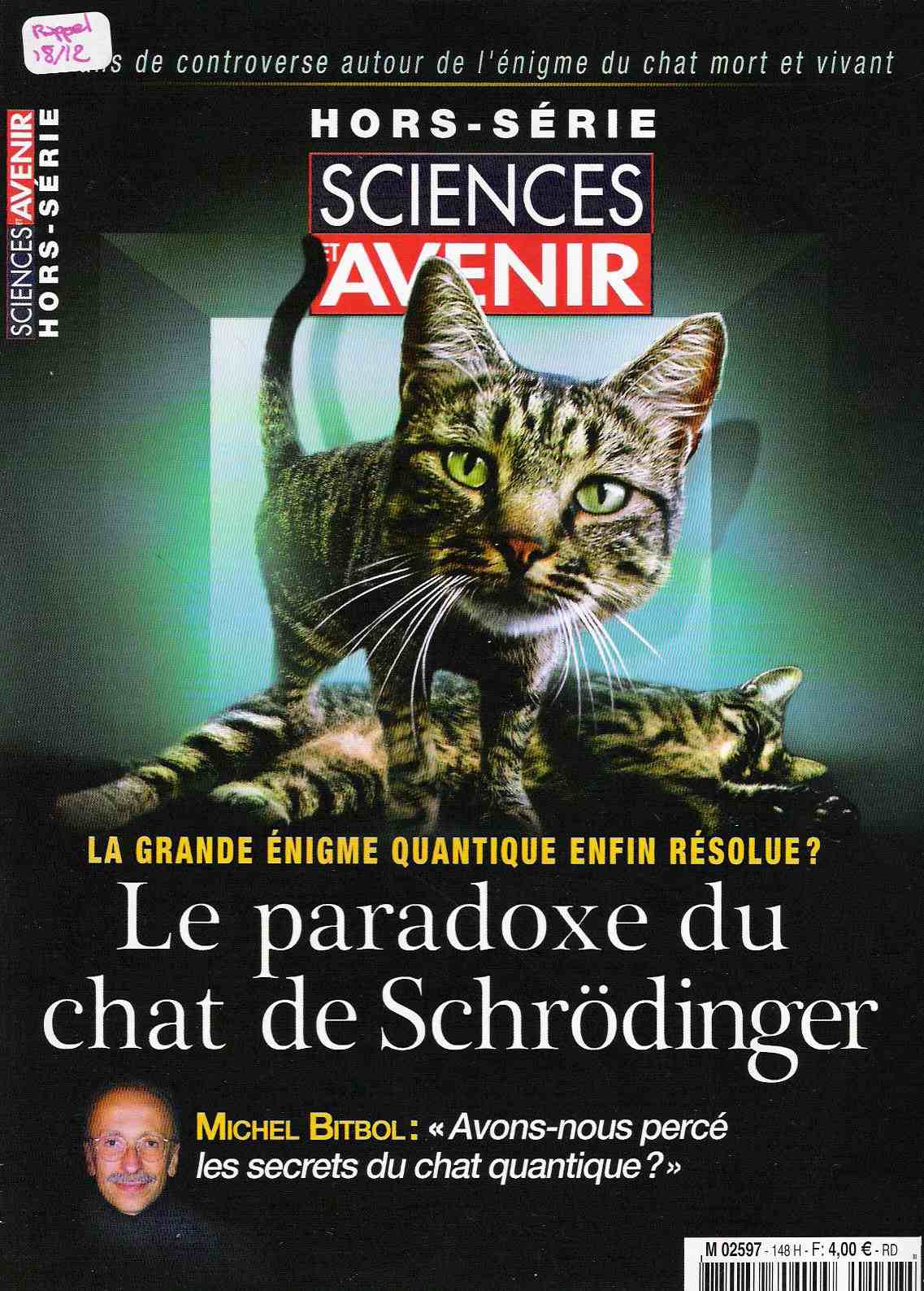

MQ indique que, tant que l’observation n’est pas faite, l’atome est simultanément dans deux états (intact/désintégré). Or le mécanisme imaginé lie l’état du chat (mort ou vivant) à l’état des particules radioactives, de sorte que le chat serait simultanément dans deux états (l’état mort et l’état vivant), jusqu’à ce que l’ouverture de la boîte (l’observation) déclenche le choix entre les deux états. Du coup, on ne peut absolument pas dire si le chat est mort ou non au bout d’une minute. On dit que le chat est mort-vivant, ce qui plaira aux amateurs de films d’horreur. Mieux, on dira plus précisément que le chat est (|mort> + |vivant>)/√2 ce qui, il faut l’avouer, peut empêcher de dormir un moment.

MQ indique que, tant que l’observation n’est pas faite, l’atome est simultanément dans deux états (intact/désintégré). Or le mécanisme imaginé lie l’état du chat (mort ou vivant) à l’état des particules radioactives, de sorte que le chat serait simultanément dans deux états (l’état mort et l’état vivant), jusqu’à ce que l’ouverture de la boîte (l’observation) déclenche le choix entre les deux états. Du coup, on ne peut absolument pas dire si le chat est mort ou non au bout d’une minute. On dit que le chat est mort-vivant, ce qui plaira aux amateurs de films d’horreur. Mieux, on dira plus précisément que le chat est (|mort> + |vivant>)/√2 ce qui, il faut l’avouer, peut empêcher de dormir un moment.

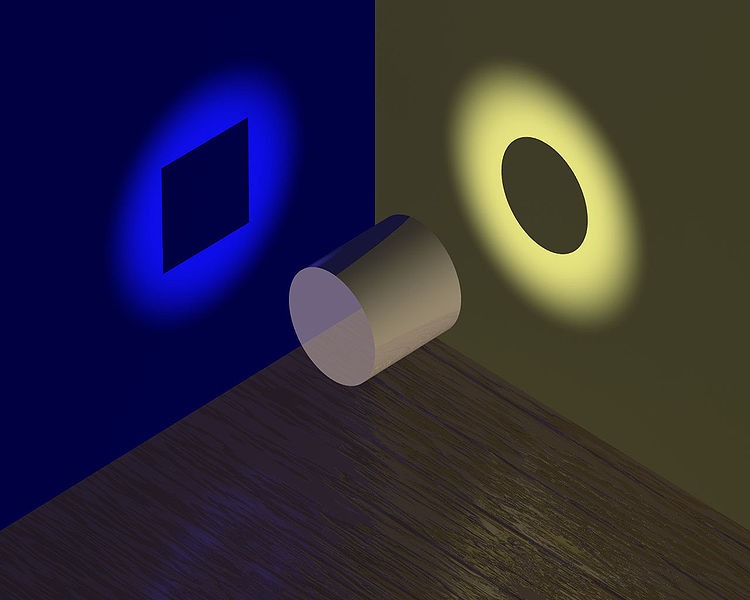

La première est que si vous faîtes le pari avec quelqu’un, vous pouvez lui démontrer, avec un phare, ou mieux, avec des plots lumineux de chantiers par exemple qui s’allument consécutivement, qu’on peut faire en sorte que quelque chose (en l’occurrence une information, et non un objet) dépasse la vitesse de la lumière. Pas mal, non ?

La première est que si vous faîtes le pari avec quelqu’un, vous pouvez lui démontrer, avec un phare, ou mieux, avec des plots lumineux de chantiers par exemple qui s’allument consécutivement, qu’on peut faire en sorte que quelque chose (en l’occurrence une information, et non un objet) dépasse la vitesse de la lumière. Pas mal, non ? Le deuxième exemple est celui de l’« effet Maharishi ». On entend John Hagelin, de la Maharishi University, décrire comment le taux de criminalité de Washington D.C. fut abaissé durant deux mois par 4000 praticiens de la Méditation Transcendantale, et là encore, c’est la MQ comme porteuse d’un nouveau mode de conscience et de rapport au monde qui est sollicitée.

Le deuxième exemple est celui de l’« effet Maharishi ». On entend John Hagelin, de la Maharishi University, décrire comment le taux de criminalité de Washington D.C. fut abaissé durant deux mois par 4000 praticiens de la Méditation Transcendantale, et là encore, c’est la MQ comme porteuse d’un nouveau mode de conscience et de rapport au monde qui est sollicitée. Le meilleur est pour la fin dans le documentaire What the bleep : la femme qui sert de fil conducteur a le regard perdu, et admire la ville et ses lumières. Défilent alors plein d’« experts » qui ont parlé de quantique dans le film.

Le meilleur est pour la fin dans le documentaire What the bleep : la femme qui sert de fil conducteur a le regard perdu, et admire la ville et ses lumières. Défilent alors plein d’« experts » qui ont parlé de quantique dans le film.

Le 3 octobre 2011, le physicien Jean-Philippe Uzon,

Le 3 octobre 2011, le physicien Jean-Philippe Uzon,