Le principe de la preuve sociale désigne cette tendance à croire que si la plupart des gens croient en quelque chose ou agissent d’une certaine manière, alors mieux vaut se conformer.

Une chose devient acceptable parce qu’elle est supposée vraie/crue par un certain nombre de gens. Plus formellement, le fait qu’une masse de gens nourrissent un sentiment favorable à l’égard d’une proposition ou d’une action se substitue à la preuve étayant cette proposition.

Dans le cadre de la didactique zététique, nous employons le terme d’effet Panurge, en souvenir du personnage de François Rabelais, compagnon de Pantagruel pendant leur voyage au « Pays des Lanternes » (Quart Livre, ch. VIII) :

« Malfaisant, pipeur, buveur, Panurge sait et entend tout faire, notamment des farces ; par exemple il fait plonger les moutons de Dindonneau dans la mer en y jetant le premier, que les autres suivent bêtement. »

« Habituellement, quand un grand nombre de gens fait quelque chose, c’est que c’est la meilleure chose à faire. Cette vérification par les faits est à la fois la force et la faiblesse du principe de la preuve sociale. (…) La preuve sociale représente un raccourci commode, mais elle rend en même temps celui qui l’emprunte vulnérable aux assauts des profiteurs embusqués sur le chemin. » (pp. 127-180)

Dans la ligne directe des rires pré-enregistrés qui accompagnent les séries télévisées afin de provoquer l’hilarité des téléspectateurs au moment voulu, le comportement individuel a une forte propension à se calquer sur celui de la société. Et de la même façon que l’introduction des rires pré-enregistrés dans un programme qui plus est médiocre n’est pas laissée au hasard et s’appuie sur une connaissance scientifique de leur influence sur la réception du public (Nosanchuk & Lightstone, Canned laughter and public and private conformity, Journal of Personality and Social Psychology, Vol 29(1), Jan 1974, pp. 153-156), les stimulations marketing sont elles aussi étudiées de près et jouent sur l’étude des mouvements de troupeau : arguments de grande vente, 100 000 exemplaires vendus, hits des meilleurs ventes de disques, etc. sont passés au peigne fin par des professionnels de l’un des rares débouchés des études françaises de sociologie. On a pu montrer très récemment, comme Salganik et ses collègues, que les gens achètent la musique qu’ils savent ou croient savoir que les autres apprécient1. « Ainsi, cette tendance à l’uniformisation musicale s’opère principalement grâce aux (ou à cause de) radios/télévision qui, les unes après les autres, reprennent souvent les mêmes morceaux favorisant, par effet de mimétisme, leurs ventes au détriment d’autres morceaux ignorés. », ajoute F. Grandemange, auteur du site Charlatans.

Effet Panurge

- Un grand nombre de gens pensent que X=b

- Donc X=b

Ce sophisme est très commun et extrêmement puissant. Puisqu’une majorité de gens sont enclins à se conformer avec les vues de la majorité, conv aincre une personne en lui disant que la majorité approuve l’assertion en question est un excellent moyen de le lui faire accepter, soit par mimétisme, soit par peur de l’ostracisme.

aincre une personne en lui disant que la majorité approuve l’assertion en question est un excellent moyen de le lui faire accepter, soit par mimétisme, soit par peur de l’ostracisme.

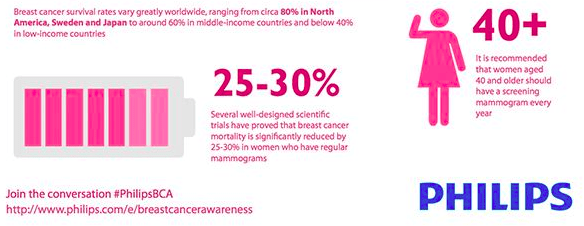

Illustrer l’effet Panurge au moyen de supports tirés des médias est chose facile :

- les classements de meilleures ventes de livres/disques/logiciels, avec parfois la mention « x clients satisfaits » – occasion de montrer un effet cigogne retors que celui consistant à faire croire qu’un produit acheté non rapporté a satisfait son acheteur ;

- les classements des meilleures fréquentations ;

- les labels sur certains produits ;

- les « avis de consommateurs » et les slogans type « élu produit/voiture/saveur de l’année » ;

- L’exemple des boîtes de nuit laissant s’entasser devant la porte les clients même lorsque la boîte est vide juste pour créer l’illusion d’une demande accrue mise sur l’effet Panurge (Cialdini ouv.cité, p. 131).

- L’exemple du dilemme des restaurants, ou à deux restaurants équivalents dont l’un contient déjà un client, l’autre non, le passant sera attiré par le premier (Cialdini ouv.cité, p. 131).

- L’exemple plus dramatique : lors d’un événement grave, les individus vont d’abord chercher des signes, des indications dans l’attitude de leurs semblables afin de choisir l’action appropriée – ce qui expliquerait cette fameuse « dilution de responsabilité » appelée « effet spectateur » ou « bystander apathy » lors des agressions devant témoins : l’impassibilité se transmettant et se rationalisant peut amener un individu à ne plus réagir à un danger là où seul il aurait réagi6.

Cet effet se situe à la convergence de plusieurs autres outils zététiques, notamment :

- le scénario appel à l’émotion, et la peur de cet ostracisme qu’encourt qui ne se plie pas à la peer pressure, le conformisme de groupe tel qu’on a pu l’appréhender depuis les études célèbres de Solomon Ash.

- le faisceau de preuve, par le fait qu’il se base sur la réunion de nombreuses « mauvaises preuves » :

« The fact that most people have favorable emotions associated with the claim is substituted in place of actual evidence for the claim. A person falls prey to this fallacy if he accepts a claim as being true simply because most other people approve of the claim ».

Des séquences pédagogiques simples peuvent être réalisées sur ce thème, en demandant aux élèves d’aller relever des arguments ad populum dans la vie de tous les jours.

Exemples du quotidien :

-

Arguments de grande vente, 100 000 exemplaires vendus, hits des meilleures ventes, x clients satisfaits ;

-

Les avis de consommateurs et les slogans type élu produit/voiture/saveur de l’année, vu à la T.V. , etc.

On peut également collectionner les exemples un peu plus complexes, comme l’appel au peuple lié au courrier ou aux appels au standard d’une émission. Il y a appel au peuple quand l’intervenant.e change son propos du fait d’une avalanche de plaintes arrivant au standard – avalanche qui est probablement un double biais d’échantillonnage, entre le tri effectué par la radio ou la chaîne, et le tri « naturel » à voir une surreprésentation des mécontents téléphoner, là où les satisfaits sont plus discrets.

Le meilleur exemple que nous ayons pour l’instant est celui de Didier Sicard, sur France Inter, en 2011, à propos de l’ostéopathie.

Pour aller un peu plus loin : Principe de la preuve sociale, effet Panurge ou argumentum ad populum dans la thèse de didactique de Richard Monvoisin Pour une didactique de l’esprit critique – Zététique & utilisation des interstices pseudoscientifiques dans les médias, 4.3.2.14 pp. 233-236).