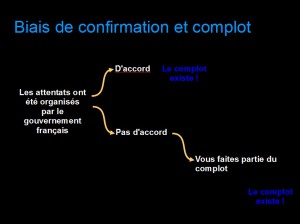

Mathieu Vidard, journaliste de France Inter, alterne depuis des années des émissions de bonne qualité et de très mauvaises séquences, qui lui sont probablement dictées par son manque assez manifeste de formation en épistémologie (voir ici, là, là et là). Il est donc un fournisseur régulier de matériel pédagogique pour nos colonnes. Cette fois-ci, en date du 20 mars 2018 pour l’édito carré, il a produit un texte réagissant à la publication d’une tribune relayée dimanche 18 mars par Le Figaro et d’un blog intitulé fakemedecine. Pour nous qui faisons cours dans l’unité d’enseignement Santé et autodéfense intellectuelle d’un Master destiné aux étudiants des filières médicales et paramédicales, et qui dirigeons des travaux sur la fabrique du consentement par les médias, ce genre d’édito est un riche combo en terme d’esprit critique. En cliquant en bas de l’article, vous trouverez l’analyse détaillée de cet édito. En attendant, entraînez-vous, en faisant l’analyse par vous-même en écoutant l’audio, visionnant la vidéo, ou en lisant la retranscription.

Charlatans d’homéopathes !

Ce matin dans l’édito Carré, vous réagissez à ce texte contre les médecines alternatives publié hier dans le Figaro.

Et signée par 124 médecins et professionnels de santé, qui ont pris la plume pour dire tout le mal qu’ils pensaient des thérapies non conventionnelles en dénonçant en particulier les médecins homéopathes.

Surfant sur le thème des fake news, nos docteurs déguisés en oies blanches, se drapent dans l’arrogance de leur respectabilité scientifique pour dézinguer –je cite- ces fausses thérapies à l’efficacité illusoire.

Et d’en appeler au Conseil de l’ordre des médecins pour sévir contre les fous furieux de la granule et renvoyer au fin fond du Larzac ces dangereux baba cool qui empoisonnent les patients à coup de Nux Vomica et d’Arnica Montana 30 ch.

Si cette tribune n’était pas franchement insultante pour les praticiens comme pour les 40% de Français qui ont recours aux médecines alternatives, on s’amuserait des arguments de ces pères la morale.

Et pourquoi montent-ils au créneau ?

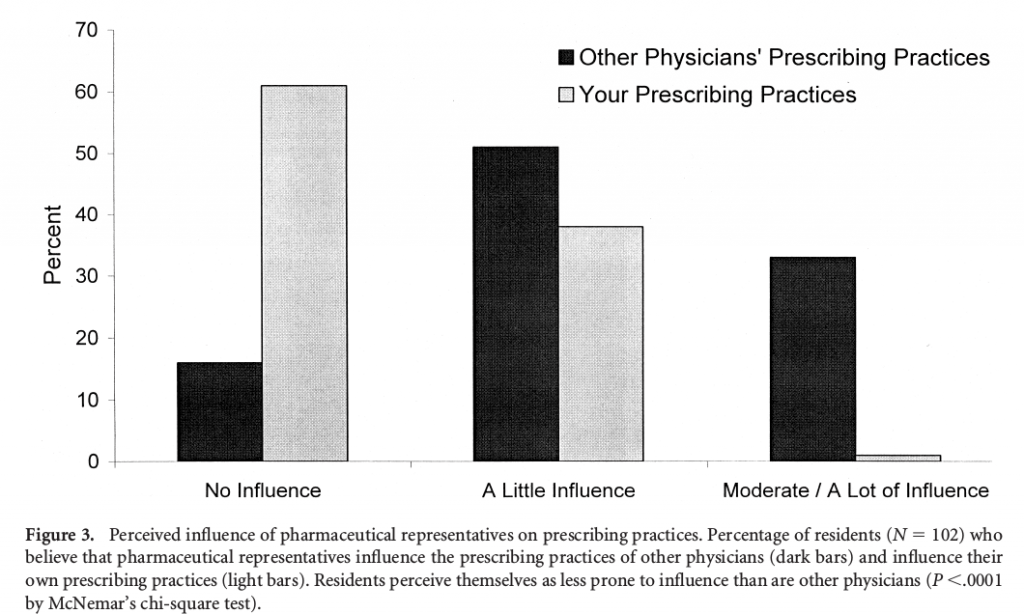

Pour alerter contre la dangerosité et le manque d’éthique des médecines parallèles avec des praticiens qui menacent selon eux de devenir les représentants de commerce d’industries peu scrupuleuses.

Lorsqu’on pense aux dizaines de milliers de personnes qui sont devenues gravement malades ou qui ont passé l’arme à gauche en raison des effets secondaires de médicaments allopathiques type Médiator ou Distilbène, ou lorsque l’on sait que les somnifères ou les anti-dépresseurs sont prescrits de façon excessive, qu’ils représentent des bombes à retardement tout en faisant la fortune de laboratoires pharmaceutiques véreux ; on se dit que notre club des 124 pourrait légèrement baisser d’un ton.

Dans cette tribune, les médecins écrivent que l’homéopathie n’est pas scientifique.

Et ils ont raison puisqu’aucune étude sérieuse n’a prouvé à ce jour une quelconque efficacité de cette thérapie. Le contenu scientifique des médecines alternatives est vide. Rien d’autre que l’effet placebo. Et alors ?

Est-ce que tous les allopathes peuvent se vanter de pouvoir soigner chaque maladie de façon rationnelle ? Non bien sûr.

Alors n’est-il pas possible d’admettre qu’il existe parfois une part de magie permettant de soigner ?

Comme le rappelle le pharmacologue Jean-Jacques Aulas, l’illusion constitue un outil redoutablement efficace, qui peut avoir sa place dans l’art difficile de la thérapeutique.

En conclusion de leur tribune, les 124 exigent que l’ensemble des soignants respectent une déontologie et qu’ils proposent à leurs patients une écoute bienveillante. Il fallait oser ! Car c’est précisément à cause d’une médecine conventionnelle déshumanisée que les malades fatigués d’être considérés comme de simples organes sur pattes, se tournent vers des praticiens capables de passer du temps avec eux et de les écouter.

En accusant les médecins homéopathes de charlatanisme et en dénigrant la fonction humaniste apportées par ces thérapeutes, les signataires de ce texte se trompent de cible et font courir le risque à des patients de se retrouver vraiment entre les mains de pseudo médecins.

On se demande bien quel est l’intérêt d’une tribune aussi péremptoire à l’heure où la médecine allopathique pourrait largement balayer devant sa porte plutôt que d’avoir le mauvais goût de dénigrer le travail de ses confrères.

Pour voir l’analyse détaillée, cliquez ici.

Julien a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions.

Julien a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions.