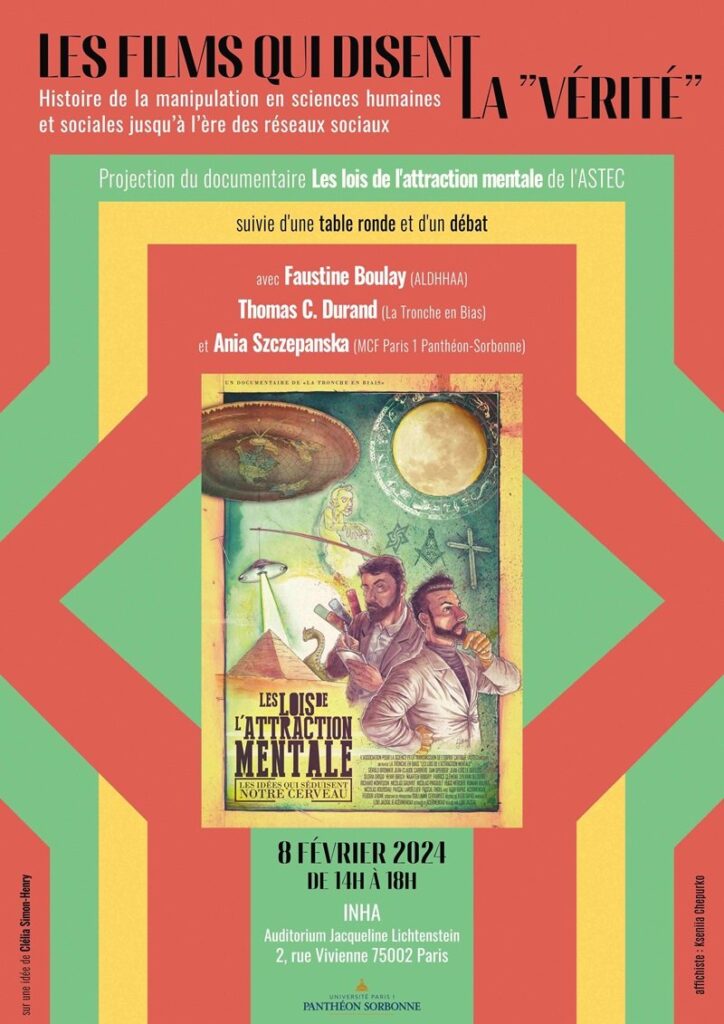

Cet article se veut être un retour de la table ronde « Les films qui disent la vérité : histoire de la manipulation en Sciences humaines et sociales jusqu’à l’ère des réseaux sociaux » qui a eu lieu à l’INHA1 le jeudi 8 février 2024. La discussion entre Ania Szczepańska (Maîtresse de conférences en Histoire du cinéma à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Alexis Seydoux (historien et archéologue, vice-président de l’ALDHHAA2 remplaçant Faustine Boulay) et Thomas C. Durand (biologiste, chaîne YouTube La Tronche en Biais et membre de l’ASTEC3) était animée par Clélia Simon-Henry. Cette table ronde suivait une projection du film Les Lois de l’attraction mentale : les idées qui séduisent notre cerveau sorti le 20 novembre 2017 sur la chaîne de la Tronche en biais. Cet événement a été capturé et diffusé sur cette même chaîne le 15 février 2024.

Table of Contents

Introduction

Il nous semble en effet important de revenir sur ce qui se dit lors de cet événement afin de comprendre quelques subtilités en ce qui concerne les Études cinématographiques (intégrées à la 18e section1 du CNU2) les Sciences de l’information et de la communication (71e section CNU) et leur considération (ou plutôt non-considération) par les milieux dits « zététiques » ou « sceptiques ». En effet, au vu des commentaires sous ladite vidéo, il semble que ces milieux n’ont toujours pas entièrement révisé leur jugement en ce qui concerne leurs conceptions des sciences humaines et sociales [voir la partie : « Les SHS ne se limitent pas à la Sociologie et à la Psychologie »]. Revenons donc sur quelques éléments de cette table ronde pour mieux comprendre et décrypter ce qui s’y est dit. Loi de Brandolini oblige, l’article sera assez long.

Important : nous ne reviendrons pas ici sur la question de la psychanalyse (n’étant pas notre champ de compétence3). Nous encourageons les lecteur.ice.s à se renseigner par eux et elles-mêmes sur ce sujet4 et à ne surtout pas réduire les personnes à une ou des croyances qu’ils peuvent avoir. Ici, ce qui nous intéresse ce sont les questions de cinéma, d’analyse d’image et de mise en scène et la recherche sur ces domaines !

Le documenteur a une définition universitaire !

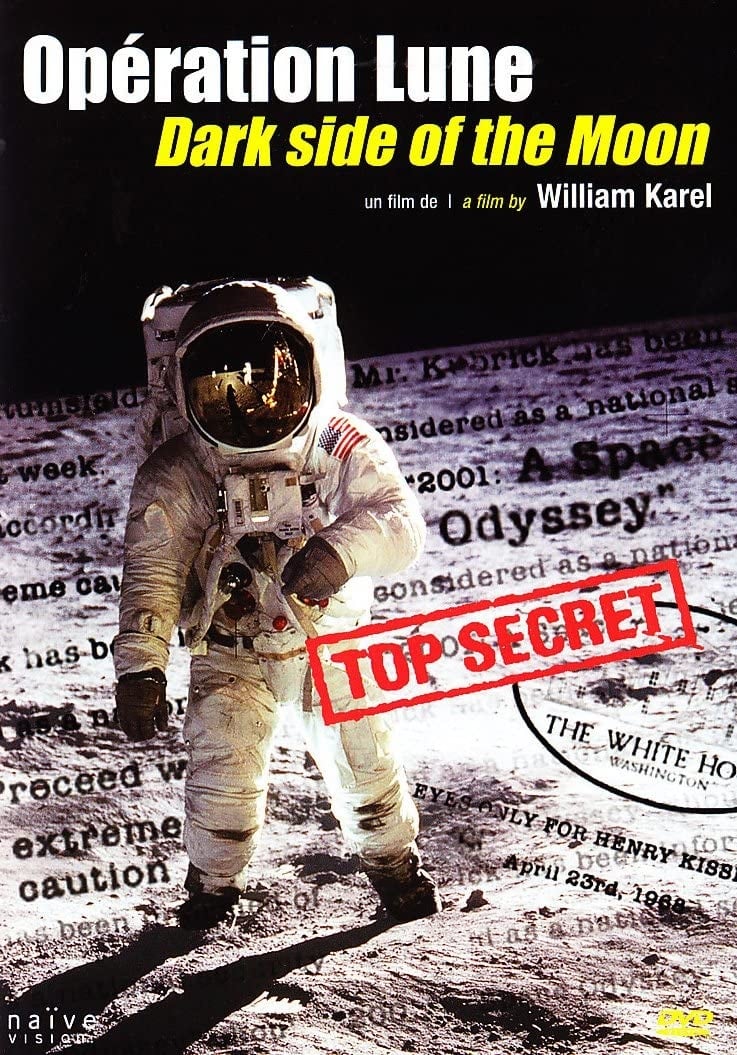

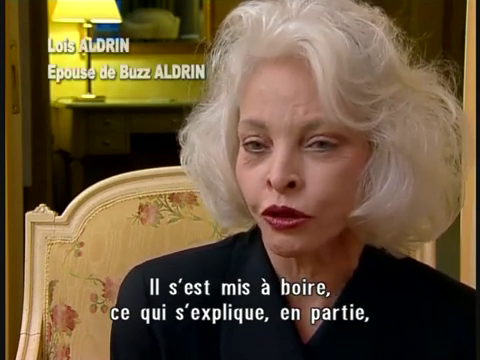

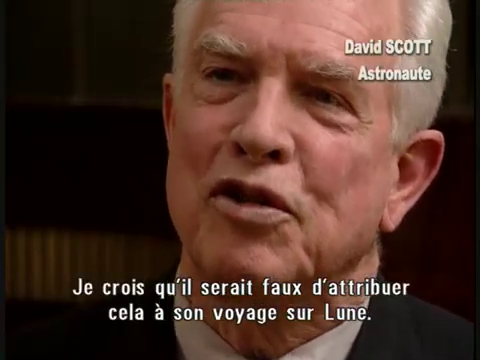

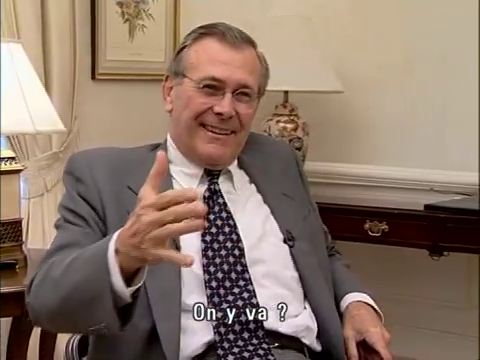

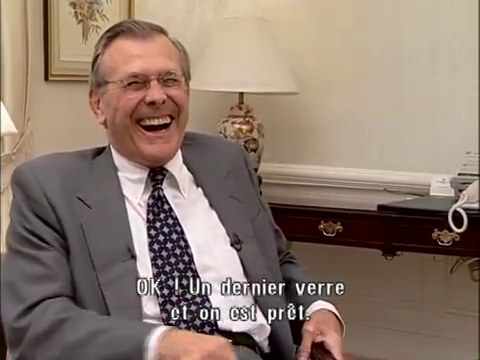

Hé oui ! On va encore parler de documenteur. À ce propos nous vous invitons à lire le dossier que nous avons consacré au film Opération Lune qui détaille quelques notions que nous allons aborder ici.

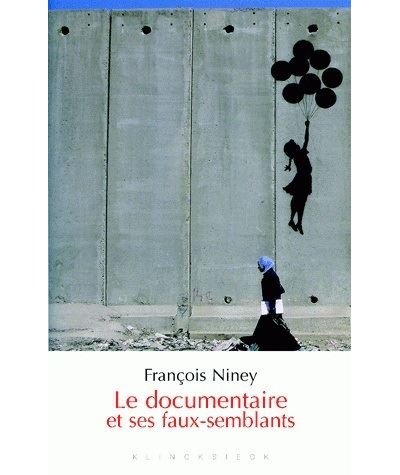

Une des premières choses qui saute aux yeux dès les débuts de la discussion c’est un désaccord complet sur la définition du documenteur. En effet, Thomas Durand et Alexis Seydoux le définissent, sans aucune source à l’appui, comme un documentaire complotiste. Ils y incluent donc des films comme Hold up (Pierre Barnérias, 2020), La Révélation des pyramides (Patrice Pooyard, 2010) et Loose Change (Dylan Avery, 2005). Cette définition, qui n’existe quasi que pour les milieux zététiques5, n’existe nulle part ailleurs. On ne la croise ni dans les milieux de la recherche en cinéma, ni dans les milieux cinéphiles, ni dans les milieux éducatifs. Ania Szczepańska le précise d’ailleurs bien en s’appuyant sur la définition donnée par François Niney dans Le documentaire et ses faux-semblants :

« J’appelle « documenteur » […] un faux documentaire qui, au lieu de vouloir se faire passer pour ce qu’il n’est pas (un documentaire), révèle progressivement qu’il a réussi à en produire l’illusion mais qu’il n’en est justement pas un. « Documenteur » correspond assez bien au mockumentary inventé par les anglophones, combinaison de documentary et mock qui comme adjectif veut dire « stimulé » et comme verbe « parodier, moquer ». Contrairement à la manœuvre frauduleuse, le documenteur trompe pour mieux détromper, tout comme un trompe-l’œil n’est apprécié et appréciable que s’il est reconnu comme tel, c’est-à-dire s’il fonctionne comme un détrompe l’œil. »

François Niney, Le documentaire et ses faux-semblants, Klincksieck, 2009, pp. 155‑156.

La maîtresse de conférences aurait tout aussi bien pu s’appuyer sur les travaux de Matthias Steinle6 ou d’Aurélie Ledoux7, mais également des étudiants en master en Études cinématographiques et en Sciences de l’éducation et de l’information8. Surprise ! Ici les vrais créateurs de documenteurs ne sont pas les Barnérias, Grimault et autres complotistes, mais les Thomas Durand et les Tronche en biais, puisque le film L’Équateur penché, les secrets des cycles cosmiques en est un.

Ce problème de définition entraîne de fait de nombreuses incompréhensions durant la table ronde. Très rapidement et à de nombreuses reprises, les auditeur.ice.s et les intervenant.e.s ne sauront plus si l’on parle des documentaires, des documentaires complotistes, des documenteurs ou du film de la Tronche en Biais. De plus, si Thomas Durand et Ania Szczepańska décident très tôt dans la conversation d’arrêter de parler de « documenteur » au vu des incompréhensions, Alexis Seydoux, lui, continuera à marteler le terme et à imposer sa définition par la répétition ad nauséam…

Ainsi, dans un souci de clarté, nous utiliserons dans cet article le terme de « documenteur » dans le sens privilégié dans les milieux possédant une expertise sur le sujet ; c’est-à-dire de films fait pour tromper et détromper. Et nous qualifierons les documentaires complotistes de… documentaires complotistes tout simplement.

Les films complotistes sont-ils des films de propagande ?

Si Alexis Seydoux martèle sa définition de « documenteur » c’est sans doute parce qu’il l’a, en partie, théorisé (en effet, celui-ci dit être en pleine préparation d’un article sur le sujet). Même si celle-ci semble sortir de nulle part – démontrant un manque cruel de recherches scientifiques autour du terme – il nous semble intéressant de voir comment il a construit sa définition du terme. Pour lui, bien qu’il y ait une véritable parenté avec le documentaire de propagande, il refuse d’y catégoriser les films complotistes. Il définit ses « documenteurs » selon deux éléments [18m20] :

- Il faut qu’il y ait une « vérité » à révéler

- Cette vérité est dissimulée, elle est donc reliée à une théorie du complot (terme qu’il faudrait, pour le coup, définir aussi de manière précise)

Il omet à ce moment-là la recherche de l’adhésion du spectateur aux discours des films visés (élément qui est abordé plus tard dans la discussion), qui correspond à de nombreuses approches des films de propagande. De fait, sa définition du cinéma de propagande est complètement caricaturale et à côté de la plaque. Ainsi, selon lui, le cinéma de propagande se limite à la production « étatique » ou par une « entité politique » et ne peut concerner des « gens privés ». Malheureusement pour lui, le cinéma de propagande est plus généralement défini par sa volonté de créer de l’adhésion et/ou de modifier des comportements. Par exemple, par bien des aspects, les spots de publicité peuvent être considéré comme du cinéma de propagande. De plus, il faudrait définir ici « gens privés » et « entité politique » et démontrer en quoi les créateur.ice.s de documentaires complotistes n’en font pas partie. Cela semble d’ailleurs en contradiction avec l’idée, pourtant avancée par la même personne, que ces cinéastes ont un agenda politique réactionnaire et le fait que des idéologies politiques sous-tendent les idéaux complotistes.

De plus, il y a une méconnaissance complète des processus d’adhésion du spectateur par l’image. En effet, les films de propagande utilisent finalement assez peu le mensonge, l’intérêt pour les propagandistes est avant tout d’utiliser la réalité afin d’en donner une vision particulière parfaitement contrôlée et assumée comme la seule possible. Cela passe avant tout par la forme filmique. Ainsi, le Triomphe de la volonté, cité par Alexis Seydoux, est un très mauvais exemple de film qui ment. Leni Riefenstahl filme le Congrès de Nuremberg du parti nazi de 1934. La réalisatrice donne majoritairement son point de vue sur la situation qui passe par des choix esthétiques (cadrage, montage, son, etc.). Elle donne une représentation absolument fantasmée mais émanant du « réel » ; voilà toute l’intelligence du cinéma de propagande. Au contraire, Nanouk l’Esquimau « ment » beaucoup plus, est-ce que ça en fait pour autant un plus grand film de propagande ? Clairement non. Ainsi, les films de propagande ne « mentent » généralement pas, mais ils adoptent un point de vue, ils travestissent la réalité par des choix esthétiques dans le but de provoquer l’adhésion. C’est ce qu’affirme notamment Berthin-Maghit dans l’avant-propos de son ouvrage sur les films de propagande réalisés durant l’Occupation :

« Depuis longtemps, les propagandistes eux-mêmes ont reconnu qu’en matière de propagande, la vérité est payante. Le mensonge se situe, en fait, au niveau des intentions et des interprétations. »

Jean-Pierre Bertin-Maghit, Les documenteurs des années noires : les documentaires de propagande, France 1940-1944, Paris, France, Nouveau monde, 2004, p. 14.

De fait, Le Triomphe de la volonté est difficilement critiquable si on ne s’intéresse pas d’abord et avant tout à la forme qu’il prend. C’est, selon nous, ce qu’essaie de dire Ania Szczepańska durant cette discussion.

Une approche plus précise et savante du cinéma de propagande permettrait notamment à Thomas Durand et à Alexis Seydoux d’arrêter de buter sur la question de l’intentionnalité ou non du mensonge. En effet, puisque la définition porte avant tout sur les intentions de convaincre (qui se retrouvent dans la forme même du film) la question de l’intentionnalité ou non du mensonge devient assez futile. Autrement dit, ce qui est important c’est l’intention de convaincre et non pas l’intention de mentir. Le mensonge n’est alors qu’un outil parmi beaucoup d’autres.

Ainsi le mot « documenteur » est de fait plus approprié pour des films qui assument de mentir mais dont le but n’est pas de convaincre mais de détromper, et donc parallèlement de favoriser un esprit critique par rapport aux images9. Ce qui est à l’opposé des objectifs des films de propagande ou aux films complotistes dont les créateur.ice.s peuvent parfaitement croire en ce qu’ils énoncent. Ces derniers d’ailleurs ne jouent pas qu’avec le mensonge (intentionnel ou non) mais également avec la mécanique du soupçon. Dès lors, l’analyse de ces films mérite mieux qu’un simple débunkage mais une véritable réflexion autour des épistémologies adoptées en particulier en matière d’image10.

Pour résumer en quelques mots, il nous semble difficile de dresser une distinction aussi strict entre les films de propagande et les films complotistes. Les films complotistes pourraient même être considéré comme une sous-catégorie des films de propagande. Du moins, la distinction dressée par Alexis Seydoux est trop peu sourcée, précise et détaillée pour être réellement prise au sérieux.

Je ne m’attarderai pas plus longtemps sur la définition de documenteur et sur sa distinction avec le cinéma de propagande puisqu’un article à ce sujet devrait sortir sous peu dans la revue Sciences et pseudo-sciences11. Dans tous les cas, nous attendons toujours que Thomas Durand et Alexis Seydoux qui utilisent cette définition nous disent d’où ils la tirent (sachant que s’ils se réfèrent à l’ouvrage Les documenteurs des années noires12, le terme n’y est pas théorisé et nous attendons donc la définition précise)… Si jamais celle-ci est issue d’autre part que de leur propre intuition puisque l’article signé Frédéric Tomas, Thomas C. Durand, Faustine Boulay et Thibault Renard sur le sujet publié dans la Revue internationale d’intelligence économique n’y répond absolument pas13.

Une méconnaissance complète des recherches sur le documentaire

Comme le dit Ania Szczepańska, l’objet documentaire et les « régimes de vérité » au cinéma, sont interrogés depuis les débuts des réflexions sur l’image et sa puissance évocatrice. Le documentaire est un genre qui fascine depuis longtemps et qui a donné lieu à une littérature très abondante. On ne peut donc faire l’économie d’une recherche dans les écrits scientifiques sur les documentaires quand on prétend s’attaquer à des documentaires complotistes. En effet, encore une fois, les sceptiques ne sont pas les seuls à s’intéresser à ce sujet et ne peuvent pas s’embarquer dans l’aventure sans jeter un œil sur ce qui a déjà été fait et/ou consulter les chercheur.euse.s dont c’est le domaine d’expertise…

Dans ce domaine l’ouvrage de François Niney Le Documentaire et ses faux-semblants est un must en la matière et couvre l’ensemble des questionnements liés à la distinction entre documentaire et fiction, entre « objectivité » et subjectivité, à la preuve par l’image, au sens du montage, à l’impact d’une voix off, etc., en gros au crédit que nous pouvons accorder à ce genre. C’est une lecture que nous conseillons à toutes les personnes qui se considèrent comme sceptiques et qui s’intéresseraient aux questions de cinéma, de documentaire et d’image. Voyons donc quelques grandes idées autour du cinéma documentaire.

Quelques grandes théories en matière de documentaire

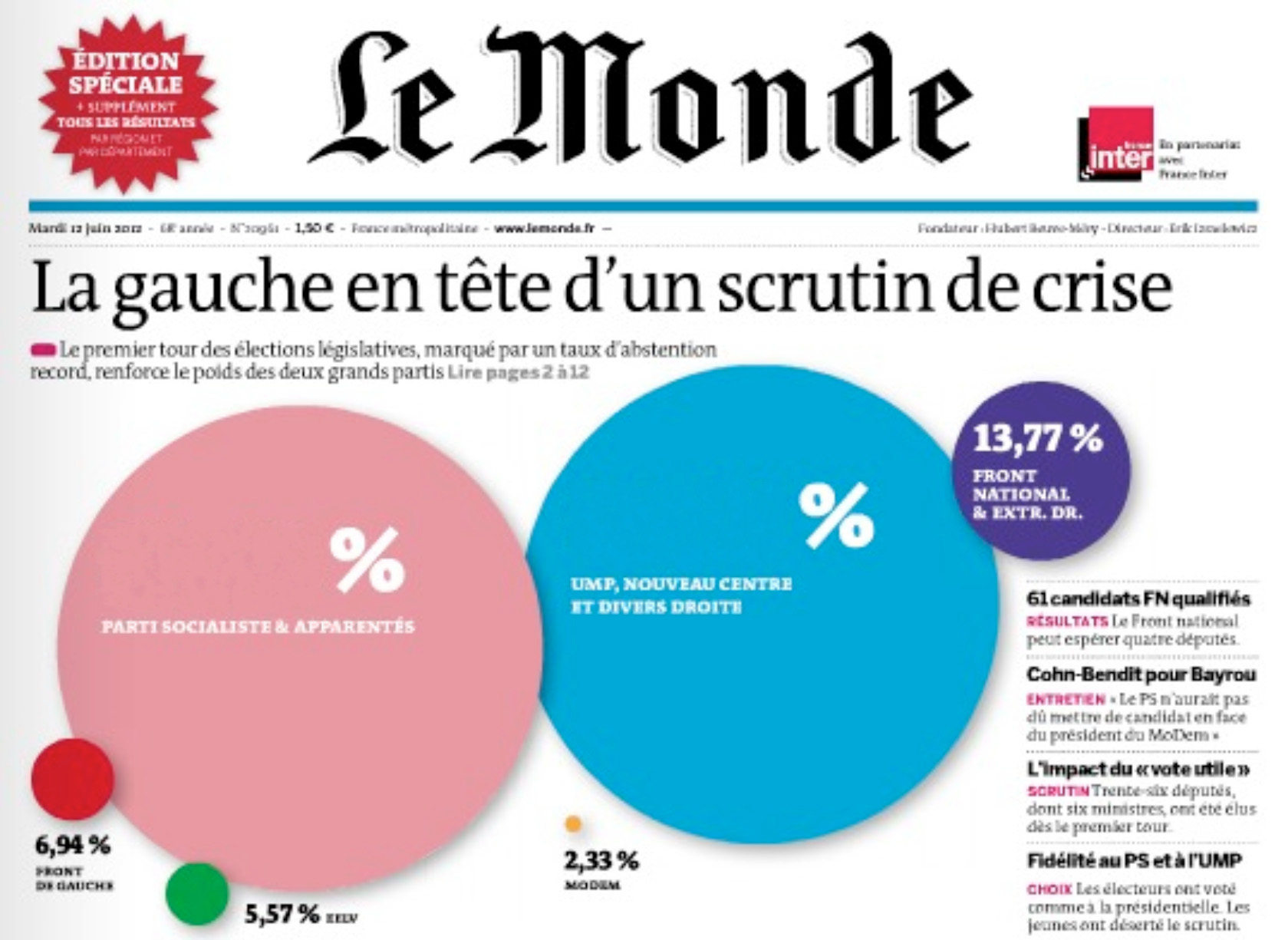

1/ « Les faits ne sont pas tout faits, il faut les faire »

Cette phrase de l’historien Paul Veyne – cité par Niney – illustre que le cinéma documentaire est une construction. Comme le dit Ania Szczepańska lors de la table ronde, à partir du moment où on place sa caméra on choisit de montrer quelque chose, et ce malgré les contraintes inhérentes au tournage qu’on peut contourner, réinterroger ou simplement les visibiliser dans le processus même. Mais la construction du cadre n’est pas le seul choix. Le sujet, les interviewés, le montage, les conceptions éthiques adoptées, la forme entière du film, etc., sont également des choix. La création d’un film est un ensemble de décisions à conscientiser si l’on veut être responsable du regard que l’on porte. La manière dont on montre quelque chose va forcément en impacter le discours.

« Je pense que vous avez tous les deux fonctionné [TCD et Loki] avec des codes qui existent malgré nous, qui sont ceux des médias dominants. […] Quand on prend une caméra, on est agis nous-même par des modes de construction du réel, par les images de télévision, par les images d’internet et en quelque sorte vous les avez reproduits avec la complicité de ces scientifiques qui se sont dit “ha mais là je parle en tant qu’expert de la psychologie alors on va mettre la bibliothèque derrière moi et je vais me mettre à côté de la cheminée avec la Pléiade en arrière-plan parce que ça fait plus sérieux et parce que c’est mon capital social et culturel” ce sont, tout ça, des signes qu’on lit, je pense. »

Ania Szczepańska [1h34m40]

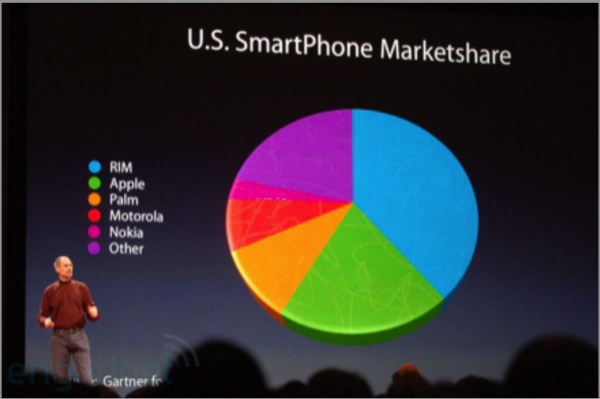

Une photographie de deux soldats états-uniens et d’un soldat irakien pendant la guerre en Irak (2003, source). Image issue du site : https://www.penser-critique.be/limportance-du-cadrage/

2/ L’objectivité (ou la neutralité) n’existe pas

C’est-à-dire qu’il n’y pas de faits sans interprétation. On ne peut pas capter la « réalité ». Déjà, les caméras ne captent pas exactement les mêmes images (sensibilité à la lumière, analogique vs numérique, format de cadre, objectif choisi, etc.). Ainsi, l’image est un rapport au réel et non le réel lui-même. Autrement dit, l’image n’existe que dans son rapport au réel et ne constitue pas le réel à elle seule. De plus, les choix qui nous pousse à faire un film permettent de ne montrer qu’une infime partie du « réel ». L’enjeu pour un.e réalisateur.ice est alors de capter les moments considérés comme pertinents pour le sujet. Ainsi, un même événement filmé par deux personnes radicalement différentes donnera deux documentaires radicalement différents. L’important n’est pas la réalité filmée mais la manière de le filmer, ainsi :

3/ La forme c’est le discours et le discours c’est la forme

Questionner et conscientiser la forme c’est se rendre maître de son discours. Comprendre les questions de forme permet notamment de s’émanciper du regard qu’on nous impose dans les représentations audiovisuelles, notamment télévisuelles et dans les vidéos internet.

4/ Aucun procédé filmique ne permet de montrer à coup sûr la réalité

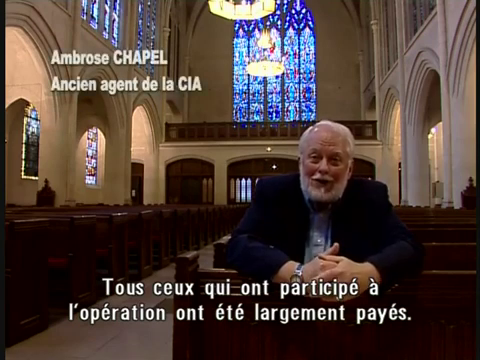

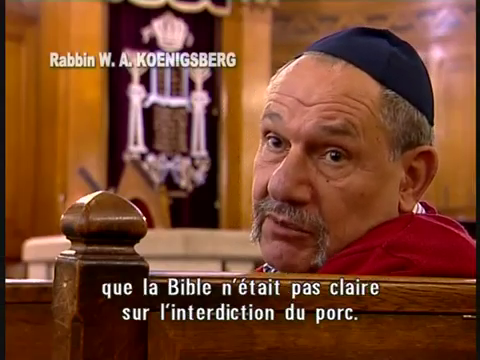

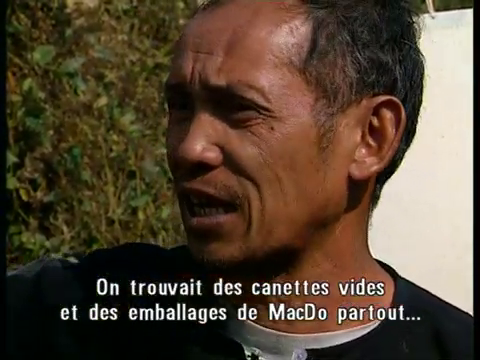

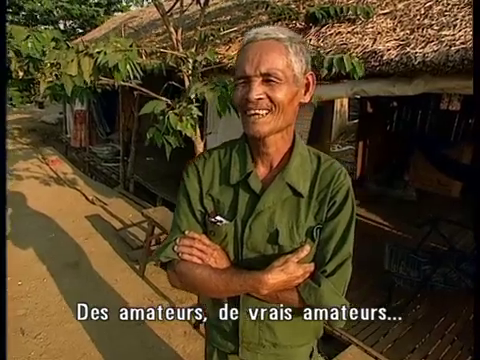

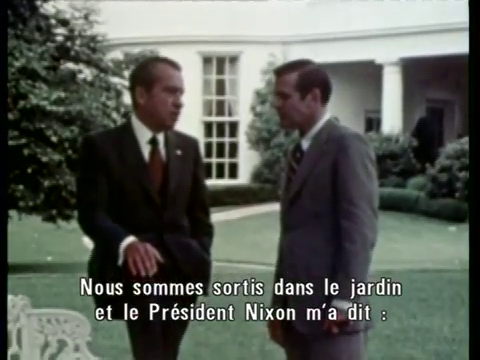

La caméra portée ? Le plan séquence ? Ils sont très bien utilisés dans les films de fiction. Les interviews ? Les « images réelles » ? Les micros-trottoirs ? Comme on l’a vu avec les documenteurs, et en particulier avec Opération Lune, elles peuvent très bien être détournées, trafiquées, voire inventées.

« La vérité n’est jamais unique ni ne saute aux yeux ; les vérités doivent être produites, c’est-à-dire extraites, mises à l’épreuve et élaborées par un discours, un montage audiovisuel en l’occurrence, qui nécessite cadrage critique et réflexion didactique. Il n’y a ni preuve ni vérité qui vaille en dehors d’un système de coordonnées. »

François Niney, op cit. p. 133.

Ces procédés14 peuvent cependant donner une plus grande impression de réel, le fameux « sérieux du documentaire ». Cette impression de réel est la première chose qui est utilisée par les documenteurs pour nous tromper et détromper et par les documentaires complotistes pour nous convaincre. Méfions-nous donc en particulier de ces marqueurs de sérieux, ils sont plus piégeants que la fiction avec laquelle on adopte un recul critique naturel. Eh oui, le documentaire, c’est aussi du cinéma !

5/ Un documentaire qui se prétend neutre et objectif est de fait manipulatoire

« Cette focalisation zéro, cette capacité de la caméra à tout filmer “sans y être apparemment pour rien” (panoptique neutre), est en fiction la base de l’illusion consentie, en documentaire une illusion dangereuse. C’est la figure préférée de toutes les propagandes, qui par définition prétendent que leur point de vue n’en est pas un mais que c’est évidence objective (garanti par Dieu qui est de leur côté). »

François Niney, op cit. p. 82.

C’est ici le reproche principal que fait Ania Szczepańska à Thomas Durand sur son film. L’absence de conscientisation de l’énonciation en fait un film qui ne veut pas assumer de point de vue, ou du moins serait tenté de le justifier par la sainte objectivité. Par définition, l’objectivité est incritiquable, inattaquable, ce qui en fait le parti pris préféré des films de propagande qui veulent montrer la réalité ! De fait, la seule possible ! La réalité qui n’est pas entachée d’un point de vue particulier subjectif. « La propagande n’est pas un point de vue, elle se veut LE point de vue, c’est-à-dire la vision juste, juste la vision (donc l’absence de point de vue). »15. La propagande dénie tout point de vue et le « réel » devient alors un dogme. Ce sont des films qui portent un regard absolutiste. Et, comme nous le dit Niney, avec provocation : « ceux qui prétendent que “le documentaire doit et peut montrer le réel tel quel” sont des hâbleurs ou des idiots. »16

« On a été extrêmement neutres dans cette démarche là et du coup, tous les présupposés sont transparents, vous avez raison, ils sont là. »

Thomas Durand, 1h34m30

C’est pour ça qu’Ania Szczepańska mobilise d’ailleurs les documentaires Apocalypse hautement critiqués par les chercheurs et chercheuses en histoire et en cinéma [vers 25min]17. Ce sont des films qui ne laissent aucune part à l’esprit critique du spectateur en l’annihilant par la spectacularisation et par une voix off dramatique surplombant qui distribue un discours. Les images sont détournées et maltraitées (colorisation, montage, etc.) afin de servir ce discours et non l’inverse. On fait ici correspondre les preuves (images d’archive) au discours et non l’inverse. Cela ne semble pas inquiéter outre mesure Alexis Seydoux qui se rassure du fait que c’est « l’histoire officielle » ou la « dernière version de la vulgarisation historique ». Pourtant les plus grands enjeux de la manipulation par l’image ne seraient-ils pas là avant tout, et moins dans des documentaires complotistes très clivants et outranciers ?

Mais, alors documentaire et fiction c’est pareil, on ne peut faire confiance à personne !?

« Seul un parti pris sophistique ou un manque de nuance peut en conclure que « documentaire et fiction, c’est pareil, tout comme l’histoire n’est que roman », comme si rien ne pouvait jamais nous garantir la réalité de quoi que ce soit, et qu’il valait donc mieux soutenir que tout est inventé afin de ne pas passer pour un naïf ou pire, un réaliste ! Davantage que sceptiques, ces philosophes “incorrigibles” (qui voudraient des vérités incorrigibles, sinon pas de vérité du tout, cf. Austin, 2007 : 195) méritent d’être appelés “déçus de l’absolu” : “puisqu’il n’y a pas de différence absolue entre documentaire et fiction, entre réel et imaginaire, démontrons qu’il n’y en a aucune (tout n’est que conventions)” ! »

François Niney, op cit. p. 45.

S’il n’y a pas de vérités irréfutables, est-ce que cela voudrait dire qu’il n’y a pas de vérités du tout ? Il nous faut faire le deuil d’un documentaire parfait qui nous montrerait le monde tel qu’il est. Restons donc critiques face à chaque image que nous voyons et n’accordons pas trop vite notre confiance sous prétexte que le film nous semble sérieux. Une fois cela dit, comment pourrait-on faire la différence entre un bon et un mauvais documentaire ?

Comme vous vous en doutez, il n’y a pas de réponse simple et précise à cette question. Tout comme les films de fiction, cela se fait au cas par cas et dépend pour beaucoup du regard qu’on porte en tant que spectateur.ice. Peut-être qu’un bon documentaire devrait déjà assumer son point de vue dans sa forme même ce qui le rendrait plus facilement critiquable et donc de fait plus facile à évaluer – tout comme un fait scientifique se doit d’être réfutable.

Revenons-en à nos sceptiques…

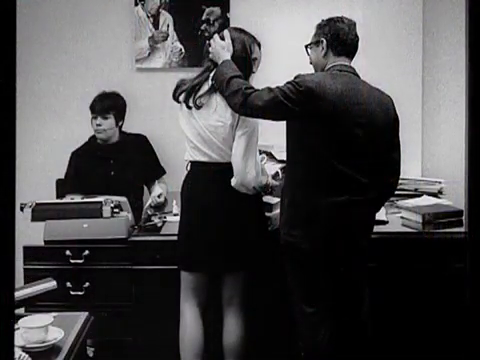

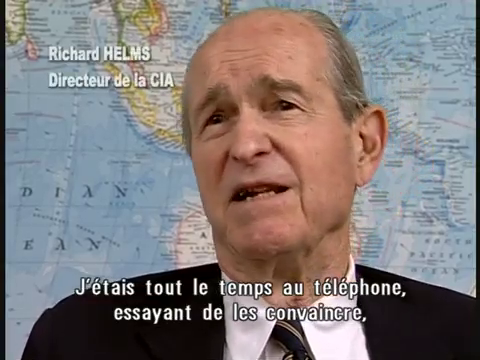

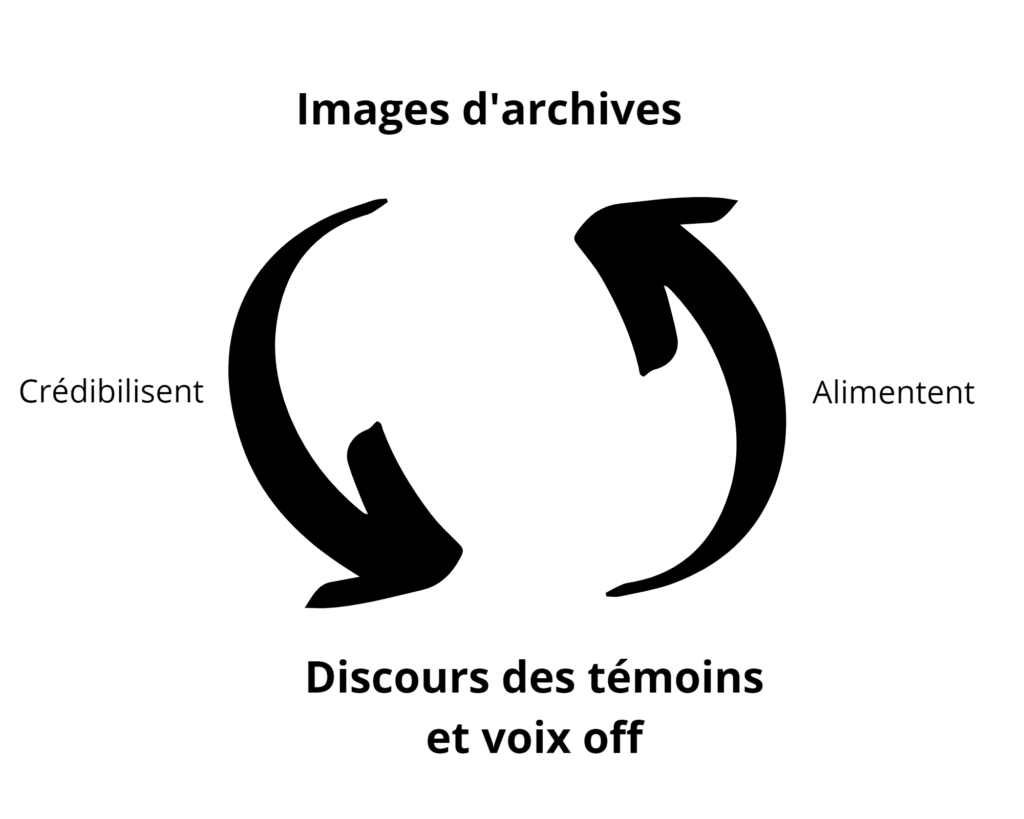

Aujourd’hui, les chercheurs et chercheuses en Études cinématographiques sont très critiques des documentaires télévisuels, forme ultra rigide et faisant très majoritairement appel à des figures d’autorités. La forme de ces productions alternent généralement images d’illustrations et interviews confirmant la volonté de faire adhérer le spectateur au discours sans que ce dernier ne puisse exercer son esprit critique. L’illustration appuie l’interview et inversement. Ils valident ensemble un propos qui semble étayé à la fois par l’image et par le locuteur. Le spectateur n’a alors pas d’autre choix que de croire ce qu’il voit et ce qu’il entend. C’est d’ailleurs ce régime de croyance qui est majoritairement repris par Barnérias (qui a travaillé pendant un temps à la télévision) notamment dans Thanatos, l’ultime passage (2019) et dans Hold up, mais aussi par la Tronche en Biais dans Les Lois de l’attraction mentale. Rappelons tout de même que cette forme télévisuelle du documentaire, bien que très répandue, est bien loin d’être la seule. De très nombreux documentaires se passent largement d’interviews d’expert, de voix off, de montage rapide, de la présence du ou de la cinéaste/journaliste à l’écran par exemple et n’en sont pas moins sérieux.

Pour comprendre cela, il faut analyser l’esthétique du documentaire, sa construction, et non pas seulement ce qui y est dit. Comment quelqu’un qui ne connait rien à l’épidémiologie et au COVID-19 peut faire la différence entre le documentaire de la TeB et le Hold up de Barnérias puisqu’il fonctionne sur le même régime ? Comment penser que ce ne sont pas deux types de documentaire qui défendent LA vérité ?

« Si on interroge sous une forme filmique les codes de ses films qui construisent la vérité, il faut aussi vous en quelque sorte faire ce travail […] réflexif […] sur les images que vous produisez. »

Ania Szczepańska, 1h31m20

Une étudiante, qui prend la parole vers 1h28, pose très justement la question du capital culturel nécessaire pour aborder ce genre de film. Plus simplement, à qui le film de la Tronche en biais s’adresse-t-il mis à part aux sceptiques déjà convaincus ? C’est-à-dire ceux et celles qui connaissent déjà les codes mis en avant par la TEB.

« Cette phrase-là [phrase sur la psychanalyse prononcée par Richard Monvoisin], il faut la comprendre dans l’histoire de la zététique des mouvements sceptiques et de la réaction que suscitent des critiques dans le domaine de la psychanalyse »

Thomas Durand, 1h02m25

Tandis que Thomas Durand et Alexis Seydoux continuent de justifier le contenu du film, Ania Szczepańska tente de leur faire comprendre en quoi celui-ci n’est pas innocent et ne peut être considéré comme purement objectif, même s’il met en avant des « experts » scientifiques (très majoritairement masculin d’ailleurs18). La question logique à se poser alors est : comment sait-on que l’on a à faire à des experts à l’écran ? Thomas Durand répond alors en plusieurs points :

- Ce sont des experts reconnus, d’ailleurs leurs titres sont affichés à l’écran

- Ce sont des personnes de confiance

Cependant, rien dans la forme du documentaire ne peut nous permettre de remettre ça en question. Ce qu’il faut plutôt se demander c’est en quoi Les Lois de l’attraction mentale se distingue esthétiquement des documentaires complotistes critiqués ? Comment une personne, sans aucune connaissance sur le sujet, peut se faire un avis vraiment éclairé sans remettre son avis à des experts dont on ne peut pas réellement savoir s’ils sont réels ou non (cf. Opération Lune encore une fois, dont Thomas Durand se revendique d’ailleurs) ?

Les SHS ne se limitent pas à la Sociologie et à la Psychologie

Nous ne remettons pas ici en cause les compétences en matière de debunkage d’idées fausses de Thomas Durand et Alexis Seydoux. Ils étaient d’ailleurs assez pertinents lorsqu’Ania Szczepańska fait l’amalgame entre les SHS et la psychanalyse. Alexis Seydoux a également bien vulgarisé les méthodes utilisées en Histoire qui rendent ce domaine scientifique et a été assez perspicace sur la question de la neutralité axiologique (n’en déplaise à certains « zététiciens » à la recherche de la « Très Sainte Objectivité »).

Cependant ces savoirs et compétences se heurtent ici à la barrière du médium et de leur méconnaissance en matière de recherche sur l’image, des notions utilisées et des grands concepts s’y afférents. L’analyse d’un documentaire ne peut se limiter qu’au seul contenu des interviews sans interroger le discours global des films et donc l’image, la mise en scène, son sens et son esthétique. C’est là où le bât blesse. On voit ici à quel point les connaissances en termes cinématographiques, mais également en termes de sciences de l’information et de la communication de nos deux sceptiques sont proches du néant.

Et si cette méconnaissance était conscientisée en adoptant l’humilité tant évoquée, il n’y aurait aucun problème. Mais encore une fois, des vidéastes/militants sceptiques se répandent en discours sur des terrains qu’ils ne connaissent pas19. De fait, ils envahissent un territoire déjà bien occupé avec leurs grands sabots de « zététiciens » et de la « méthode qui permet de répondre à tout » sans s’intéresser une seconde à ce qu’il se passe déjà sur place.

Ainsi, peu importe comment est discuté le documenteur dans la recherche en cinéma et en art, ils y imposent leur conception renvoyant dos à dos une définition déjà bien présente et une définition vide de sens et complètement bancale (voire en niant carrément la première).

Ainsi, Alexis et Thomas refusent de conscientiser leur rapport au film et à l’image – ou tout du moins de rester humbles – en interprétant des questions pertinentes comme des attaques.

Ainsi, ils annoncent ne pas vouloir faire un film pour les étudiants et étudiantes en cinéma, alors qu’ils et elles interrogent à raison les représentations que propose le documentaire de la TeB. Représentations qui sont visibles et interprétables par tout le monde.

Ainsi, Thomas Durand se décharge de son point de vue en le faisant reposer sur la « contrainte » ou l’« amateurisme ».

Pour conclure : l’éducation aux images

Les milieux zététiciens qui se veulent les parangons de la défense de l’esprit critique n’ont quasiment jamais abordé la question de l’éducation aux images pourtant extrêmement importante. Au lieu de cela, les films de propagande complotistes sont abordés de façon abstraite sans jamais en questionner la forme. C’est peut-être en connaissance de leur savoir limité dans le domaine, si c’est le cas tant mieux. Mais des initiatives indépendantes et compétentes pourraient tout de même être mises en avant sur cette question.

Malgré tout, comme le rappelle Ania Szczepańska à la fin de la table ronde, de nombreuses organisations n’ont pas attendu les milieux sceptiques pour travailler sur la question de la manipulation des images et par l’image. Dans une société où nous consommons de plus en plus d’images et de vidéos, cette éducation à l’image est primordiale pour le développement de l’esprit critique de tout un chacun. D’autant plus quand l’usage des images dans des buts propagandistes se fait de plus en plus. Le mensonge peut naître de l’image par le trucage ou désormais par l’Intelligence artificielle20. Mais, comme nous l’avons vu, la plupart des images de propagande ne sont pas retouchées mais dépendent surtout du cadrage, du sujet, du contexte de diffusion (décontextualisation) et du narratif qui est construit à côté.

:quality(50)/2022/02/24/phpmOaNYW.jpg)

Ce sont aujourd’hui des sujets qui préoccupent également de nombreux chercheurs et chercheuses ainsi que leurs étudiants et étudiantes. C’est un milieu qui foisonne d’idées et d’initiatives pour que tout le monde puisse rester critique face à ce qu’on lui montre, y compris des films présentés comme relevant de la « réalité scientifique ».

Ainsi nous remercierons les parangons du scepticisme d’adopter l’humilité qu’ils évoquent tant quand ils abordent des sujets qu’ils ne connaissent pas sous risque de passer pour des incompétents et non pour des vulgarisateur.ice.s.

Bonus

Nous remercions la personne du public qui pose la dernière question en introduisant le SPOC21 Sens critique de Paris Saclay. Nous n’avons pas eu le temps de nous y pencher, mais pour ceux et celles que cela intéresse, voici le lien : https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/le-spoc-sens-critique/sciences-en-societes-un-nouveau-parcours-facultatif

Prolongement du débat

Thomas Durand a rédigé une réponse à cet article sur son blog que voici : https://menace-theoriste.fr/sur-linculture-cinematographique-des-zeteticiens/

Alexis Seydoux a également posté un texte réponse sur le site La Menace Théoriste : https://menace-theoriste.fr/la-question-des-documenteurs-reponse-dalexis-seydoux-au-cortecs/

Ma réponse se trouve quant à elle ici : https://cortecs.org/informations-medias/les-zeteticiens-font-leur-cinema-bis-ou-comment-se-tirer-une-balle-dans-le-pied/

Remerciements

Merci aux relecteur.ice.s : Sohan Tricoire (Cortecs), Jérémy Attard (Cortecs), Loïc Massaïa (Cinétique), Adeline Guillet (Cinétique)

Être relecteur.ice.s n’implique pas l’adhésion à la totalité de l’article ou à son ton.