La sophrologie est un incontournable des techniques de bien-être et de développement personnel. Présentée (et vendue) comme une simple méthode, nous nous sommes interrogé·es sur son efficacité réelle, sur les piliers psychologiques sur lesquelles elle repose, et sur son substrat philosophique. À notre grande surprise, elle a rarement fait l’objet d’une analyse circonstanciée, aussi ébauchons-nous un chantier sceptique qui permettra de faire gagner du temps aux éventuels chercheur·e·s mais surtout apportera une touche contradictoire argumentée à ce que le marché cognitif du Web et des ouvrages de librairies vend et survend. À l’heure actuelle, il existe de multiples courants de sophrologie (la sophro-analyse, la sophrologie existentielle, la sophrologie dynamique, la sophro-substitution sensorielle, etc.1), chacun reprenant plus ou moins les fondements théoriques issus de la sophrologie Caycédienne. C’est la raison pour laquelle nous nous intéressons particulièrement à celle-ci, qui reste la base de tous les autres types de sophrologie existants. Et comme nous le verrons, à ce jour, ni la validité des fondements théoriques historiques de la sophrologie, ni son efficacité thérapeutique ne sont attestés.

Quels sont les fondements théoriques de la sophrologie Caycédienne ?

Selon Caycedo, fondateur de la sophrologie qui porte son nom, on peut considérer la sophrologie comme « une école scientifique » ayant pour base la « phénoménologie existentielle ». Elle permettrait de proposer une « étude nouvelle » de la conscience, en étant à la conquête des « valeurs » de l’existence et de l’être2.

Naissance et développement

Son fondateur, Alfonso Caycedo, est né en 1932 à Bogota, en Colombie, et décédé en 2017. Il devient médecin psychiatre puis professeur à la Faculté de Médecine de Madrid.

Voici l’histoire, qui mériterait une investigation plus poussée, présentée par différentes sources plus ou moins hagiographiques3 : constatant l’utilisation de techniques psychiatriques qui le révoltent, tels les électrochocs ou les comas insuliniques, il découvre l’hypnose (l’hypnose dite traditionnelle, au sens de Patrick-André Chéné4, directeur de l’Académie de sophrologie de Paris, et l’hypnose Ericksonnienne, de Milton Erickson) et l’introduit à l’hôpital où il travaille. Cependant, l’hypnose étant une technique connotée étrange ou mystique, pouvant faire peur ou être taxée de charlatanisme, Caycédo décide alors de créer un nouveau terme : la sophrologie. Ce terme, selon son fondateur, provient de trois racines grecques, sos (sérénité), phren (conscience), logos (étude). La sophrologie se définie alors comme l’étude de la « conscience en harmonie », laissant un flou conceptuel patent.

Il est dit que durant deux années, Caycedo et sa femme, qui pratiquent le yoga, vont voyager en Asie (Inde, Tibet et Japon). En Inde, ils auraient rencontré des moines tibétains pratiquant des exercices de « modification de conscience ». Caycedo se familiarise semble-t-il également avec le bouddhisme zen.

En 1968, Caycedo s’installe à Barcelone, en tant que professeur à l’école de psychiatrie de la Faculté de médecine de Barcelone, et c’est le point de départ de la distanciation entre la sophrologie et l’hypnose. Il crée le concept de relaxation dynamique, plus ou moins inspiré de techniques yogi et saupoudré de bouddhisme zen qu’il aurait découverts lors de son voyage en Asie. En 1992, afin de protéger la méthode originelle des copies et dérives, Caycedo dépose la marque de « Sophrologie Caycédienne » qui est considérée comme la « sophrologie dans sa forme authentique »5, selon l’Académie internationale de sophrologie Caycédienne (Sofrocay)6.

Un travail historique approfondi permettrait de vérifier, et de compléter cette biographie somme toute assez lisse.

Les grands principes

La phénoménologie existentielle

Selon les biographies disponibles, Caycedo aurait été passionné par la « phénoménologie existentielle ». Il n’existe pas à proprement parler de définition claire et consensuelle de ce concept, hormis celle de méthode technique de « recherche de la Conscience » (la majuscule étant de Chéné). Nous avons eu du mal à trouver une référence « fiable », qui ne soit pas de l’ordre du forum ou de la référence « sauvage » du ou de la sophrologue indépendant·e qui en délivre sa propre définition.

Bouchard, en 1990, tente une définition indirecte : en phénoménologie existentielle « le principal de l’activité clinique consiste à cultiver l’émergence d’expériences de contact » (la respiration pouvant être par exemple considérée comme une fonction de contact par la rencontre entre les poumons et l’air). Dans le cadre de cette approche, un inconscient de type freudien est postulé, mais avec lequel il n’existerait pas de séparation nette d’avec le conscient7.

La « phénoménologie existentielle » serait issue de la phénoménologie husserlienne, méthode philosophique proposée par le philosophe allemand Edmund Husserl (1859-1938) pour étudier la conscience89. Cette méthodologie « dérivée » va semble-t-il aider Caycedo à « étudier la conscience humaine en utilisant des attitudes phénoménologiques telles que la « suspension de jugement » ou « l’épochè » (ἐποχή), qui consiste à laisser venir les « phénomènes » qui apparaissent durant la séance sans les juger, les comparer ou les interpréter »10. Précisons que la notion d’épochè, est une notion classique chez les philosophes sceptiques grecs antiques (notion proche du bonheur extatique).

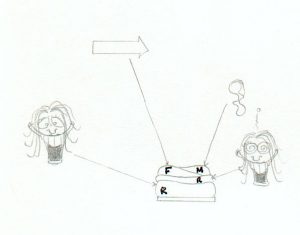

La sophronisation et la relaxation dynamique Caycédienne

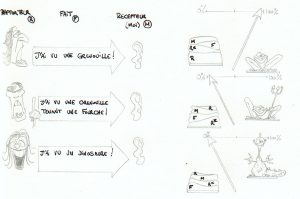

Aujourd’hui, la sophrologie Caycédienne propose deux types d’exercices centraux : la sophronisation et la relaxation dynamique.

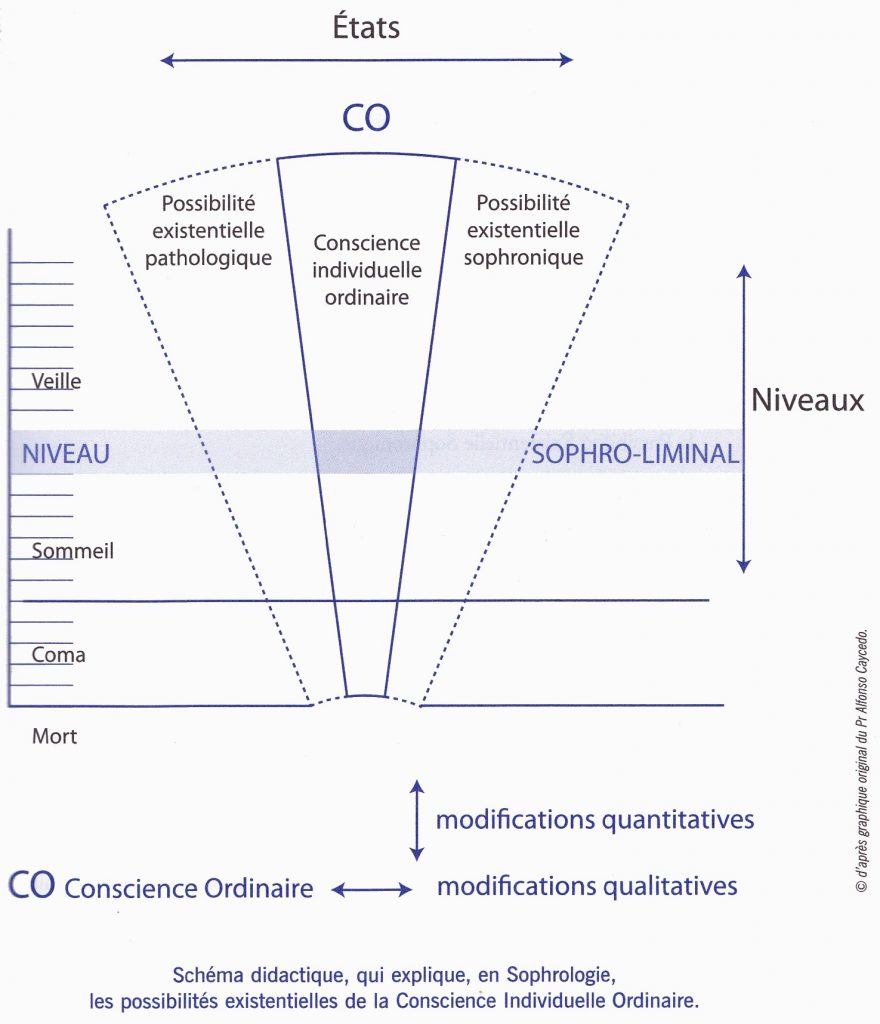

Selon Caycedo, la conscience peut se trouver dans quatre états : la veille, puis le niveau sophro-liminal (sorte d’état intermédiaire), le sommeil et le coma. Paradoxalement, ce découpage n’est pas scientifique, et fait fi des travaux de Jouvet en 195911 et autres, pourtant fameux (sommeil paradoxal, lent léger, lent profond, phases hypnagogique et hypnopompique, etc.).

Le premier apprentissage est donc d’apprendre la sophronisation, c’est-à-dire à se placer dans cet état intermédiaire de conscience, pour arriver ensuite au contrôle de celui-ci. Cette technique est notamment inspirée de l’hypnose ericksonienne. Le but est « d’accéder à la libération de la conscience [des humains] à travers la double tridimensionnalité spatio-temporelle de ses techniques (…), d’embrasser la notion de totalité dans une liberté responsable de laquelle les valeurs fondamentales se dégagent de chaque être » (p.114)12.

La Relaxation Dynamique Caycédienne (RDC) permettrait de conduire au « développement de la perception de notre corps, de notre esprit, de nos états émotionnels et des valeurs qui nous sont propres »13. Le premier cycle de RDC, qui est le plus souvent effectué avec les patient·e·s, est constitué de 4 degrés :

- Degré de la concentration : découverte des sensations et du schéma corporel (inspiré des différentes écoles de yoga comme le Raja-Yoga et le Nada yoga) ;

- Degré contemplatif : contemplation du corps limité et de l’illimité de la conscience (inspiré du bouddhisme traditionnel tibétain)14. Les exercices sont principalement centrés autour de l’apprentissage de techniques de relaxation. Ici, les exercices sont des techniques méditatives ;

- Degré méditatif : intégration corps-esprit (inspiré du zen Japonais) ;

- Présence des valeurs (ajouté dans les années 1990 à la RDC) : renforcement des valeurs fondamentales de l’être humain (l’individualité ou la liberté, la « groupéité » (amis, famille, êtres chers), la société, l’humanité, l’universalité, l’éternité, la divinité15).

On remarque au passage que dès ce premier cycle, on perçoit que la démarche n’est pas laïque, mais déiste, avec un syncrétisme assez classique de ce qu’on appellera par la suite dans la littérature spécialisée le courant New Age16. Progressivement, la sophrologie se voit ajouter des cycles avec chacun des degrés supplémentaires.

Le deuxième cycle aiderait à prendre conscience de la « phylogenèse » (histoire évolutive de l’espèce) et de l’« ontogenèse » (développement d’un individu depuis la fécondation jusqu’à sa forme adulte) en tant que phénomènes caractéristiques de l’histoire de l’évolution de la conscience humaine. Un bien vaste programme qui devrait laisser perplexe qui sait à quoi se rapportent scientifiquement ces termes en biologie de l’évolution17.

Le troisième cycle permettrait de renforcer la présence et l’expérience des valeurs existentielles comme la liberté, la « tridimensionnalité » (prise de conscience du passé, du présent et du futur), la responsabilité et la dignité de l’être humain18.

Les effets prétendus de la Relaxation Dynamique Caycédienne

Selon Patrick-André Chené, considéré comme un auteur incontournable puisque son livre est considéré comme l’ouvrage de référence des sophrologues notamment au cours de la formation de Sophrologie Caycédienne en Andorre, l’étendue de ce que permet la pratique de la RDC est large :

« Une réconciliation du sujet avec le corps, une prophylaxie du déséquilibre psychosomatique, un traitement de la pathologie psychosomatique, un rétablissement de l’équilibre psychique, un amortissement de la résonance émotionnelle, une mise au repos de l’organisme, une amélioration de la concentration et de la mémoire, un contrôle de la douleur, une amélioration du sommeil, une autocritique et maîtrise de soi, une amélioration des rapports humains, une diminution importante de l’agressivité, une amélioration de l’adaptation de l’homme à son environnement, une discipline personnelle d’amélioration des potentiels personnels, une découverte, conquête et intégration des nouvelles valeurs de l’être, d’une conscience supérieure, la Conscience Sophronique, une nouvelle Quotidienneté (sic!) fondée sur une démarche existentielle libre et responsable. »19.

Selon lui, les champs d’application seraient alors particulièrement vastes du fait que les techniques peuvent être appliquées à la plupart des domaines de l’activité humaine et « qu’elles s’élargiront encore dans un proche avenir »20.

L’obtention du diplôme du sophrologue

Au jour de la rédaction de ce travail, début 2018, ce métier n’est pas réglementé et son exercice est libre en France, tout comme en Belgique par exemple. En effet, il est considéré comme étant « accessible sans diplôme particulier » avec une facilitation d’accès par « des formations spécifiques (médecines naturelles, alternatives ou complémentaires et traditionnelles, conseil et information en phytothérapie, naturopathie, …) selon la fiche Rome K1103 de Pôle Emploi21 datant d’octobre 2017. Cela signifie qu’un·e sophrologue n’est pas un·e soignant·e, et ne peut légalement procéder à aucun acte médical (diagnostic, traitement médical ou prescription de médicaments). Certaines formations bénéficient d’une prise en charge au titre de la formation professionnelle et de la validation des acquis et de l’expérience (VAE).

Il est actuellement possible d’obtenir un « master » en Sophrologie Caycédienne, exclusivement au siège européen de la Fondation Alfonso Caycedo en Andorre 22, ce titre étant considéré par l’Académie internationale de Sophrologie Caycédienne comme le seul permettant l’exercice de la Sophrologie Caycédienne. Il est impossible d’obtenir un tel diplôme en France car depuis juillet 2013, l’article L731-14 du code de l’Enseignement Supérieur indique que les établissements d’enseignement supérieur privés ne peuvent décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, licence, master, doctorat, sous peine d’usurpation de diplôme et de 30 000 euros d’amende23. De ce fait, les intitulés de formation utilisant le nom de master sont interdits en France. Il existe des diplômes universitaires (D.U.) comme à l’Université de Lille 2 (D.U. de sophrologie) et à l’Université de Saint-Étienne (D.U. synthèse des techniques de relaxation et sophrologie). En France, quatre organismes privés délivrent le titre et 28 écoles préparent au titre RNCP (Répertoire national de la certification professionnelle) de sophrologue24. Dans le monde il existe 47 écoles privées de Sophrologie Caycédienne selon le site de l’Académie Internationale de Sophrologie Caycédienne (dont plus de la moitié sont en France).

En 2001, le rapport de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) indique :

« La sophrologie est source de nombreuses interrogations. On se bornera à constater que maintes offres de formation créent la confusion en proposant des titres tels que « sophrologue clinicien », « sophrologue de l’éducation et de la prévention » Ces appellations s’inspirent du titre de psychologue, titre dont la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 fixe l’usage, et qui peut être accompagné ou non d’un qualificatif, le plus souvent « psychologue clinicien », des notions d’éducation à la santé, et de prévention sanitaire. Or, les titres de « sophrologue clinicien », de « sophrologue de l’éducation et de la prévention » ne sont ni homologués ni reconnus. »25.

Critiques des fondements théoriques de la sophrologie Caycédienne

La sophrologie Caycédienne et son rapport à la science

La Sophrologie Caycédienne se définit comme une école scientifique qui étudie la conscience. Concernant l’aspect scientifique, Chené indique :

« Les nombreuses expérimentations et travaux scientifiques des sophrologues de tous les continents depuis plus de 35 ans ont validé les postulats de recherche du début de la Sophrologie. (…) La Sophrologie [qui] s’impose aujourd’hui comme science phénoménologique (…) »26.

« La méthodologie est la grande force de la Sophrologie Caycédienne. Elle comporte à la fois la thérapie et la recherche »27.

« De nombreuses études scientifiques, électroencéphalographiques et physiologiques, pharmacologiques et chimique, psychologiques et cliniques ont confirmé la validité du concept de l’Éventail de la Conscience comme base de travail de la Sophrologie »28.

Cependant, aucune de ces études n’est référencée par Chené. Tout au long de son ouvrage celui-ci ne fera aucune référence à des études scientifiques validées par des revues scientifiques à comité de lecture par les pairs. Les rares références ne concernent que les travaux de Caycedo.

Dans son livre, Chené explique que face à la critique d’un sophrologue (il ne nous donne cependant pas plus d’informations sur l’auteur de la question) qui demandait à ce que le terme « conscience » soit moins utilisé (il n’y a pas plus de précision dans le livre), car peu reconnu scientifiquement, voici ce que Caycedo répondit :

« Un bon professeur a un certain espace, maintient une rigueur, une éthique médicale ; la psychiatrie elle-même est devenue une « cachetologie », elle n’arrive pas à être phénoménologique, ce qui serait plus rapide pour l’évolution des consciences. Même la psychothérapie est limogée, une période d’animalisation de notre espèce s’annonce : on enlève la conscience, c’est l’animalisation, la médecine vétérinaire »29.

On remarque que Caycedo, au lieu de répondre sur le plan de la scientificité, mobilise un jargon de type pseudoscientifique, et joue sur le registre de la peur face à une aliénation, une « animalisation » prochaine de l’Humain, incluant de fait la critique du sophrologue dans ce processus menaçant.

Caycedo a cependant peu écrit en français. La plupart de ses écrits sont rédigés en anglais ou en espagnol entre les années 1961 et 1979 (sept publications en espagnol, trois publications en anglais et une en français). Sa dernière publication datant de 1995 a été écrite en français30. C’est Raymond Abrezol (1931-2010), dentiste formé au courant psychanalytique jungien et à la médecine traditionnelle chinoise31 qui diffuse la sophrologie en France et en Suisse. Il devient responsable de la Sophrologie Clinique en Suisse et de l’enseignement de cette discipline. En 1986, Abrezol rédige un livre intitulé Sophrologie et évolution : demain l’Homme, dans lequel il explique que l’humanité, décadente, est vouée à sa perte et qu’il est nécessaire de stimuler l’hémisphère cérébral droit, siège de l’intuition, afin de retrouver son identité propre. Il reprend ainsi les grands classiques, malheureusement faux, de latéralisation artificielle gauche/droite, rationnel/intuitif du cerveau humain (Grinder, etc.32). Les propos d’Abrezol, d’apparence scientifique, ne sont cependant pas appuyés sur des recherches scientifiques référencées, ni sur des descriptions de ces méthodes qui permettraient alors de tester les effets de la stimulation de l’hémisphère droit.

Le rapport entre la sophrologie Caycédienne et le spiritualisme

Une dimension ouvertement spiritualiste est utilisée par Abrezol lorsqu’il aborde notamment le thème de l’enfance, introduisant ainsi le concept syncrétique de « grands Maîtres » hérité du courant théosophique de Helena Blavatsky et du colonel Henry S. Olcott et qu’on retrouvera par la suite chez les Antroposophes autour de Rudolf Steiner.

« La conception ne doit pas être considérée sur le plan scientifique, mais selon le fruit de l’expérience des grands Maîtres ; elle n’a aucun rapport avec la raison (le carré). Nous abordons ici son côté spirituel, métaphysique (le cercle). Sur le plan de la structure de l’Homme, ce qui provient du cercle est inexprimable par le langage articulé que seul peut énoncer le carré »33.

Il se rapproche également de Omraam Mikhaël Aïvanhov (créateur de la Fraternité Blanche Universelle, considérée comme mouvement sectaire de 500 à 2000 adeptes34). Les enseignements d’Aïvanhov, couplés à la sophrologie, pourraient, selon Abrezol, permettre de créer un Homme nouveau :

« Cet homme sera capable de se défendre contre les fantastiques pressions déséquilibrantes de notre société et il pourra devenir la base d’une société nouvelle où régneraient la paix et l’harmonie entre les hommes. Peut-être s’agit-il de ce célèbre Âge d’Or annoncé par les grands maîtres ? »35.

Alors qu’initialement, la Relaxation Dynamique Caycédienne ne comportait que trois degrés, Caycedo « approfondit » de plus en plus son étude de la conscience en ajoutant davantage de néologismes, qui rendent les terminologies de plus en plus complexes pour les profanes. On peut par exemple citer l’ajout dans les degrés les plus avancés de l’utilisation de techniques de vibrations sonores, de nouvelles énergies (nommées Omicron, Ompsilon ou Epsilon) et de nouveaux niveaux de conscience (la Conscience Phronique). Ces ajouts de la part de Caycedo font fi des travaux scientifiques dans le domaine et rendent l’approche de la sophrologie Caycédienne plutôt opaque, même pour des professionnel·le·s de la santé mentale. Deux sophrologues rencontrés lors de l’enquête de Mahric & Besnier indiquent que « dans les plus hauts degrés, la spiritualité est clairement présente. »36. La « divinité » est effectivement une valeur présente dans les valeurs fondamentales explorées dans le degré 4 du niveau 1 de RDC. Chené cite Caycedo qui indique que la méditation est « une tentative d’atteindre la divinité par le développement de la conscience »37.

Chené indique, par exemple, que le quatrième degré correspond à la « marche vers la lumière » de la Conscience Sophronique, ce qui nous investirait d’une mission qui est celle « d’aider [nos] semblables à se libérer et à franchir le seuil de la caverne vers la lumière »38. Par ailleurs, il compare par exemple les systèmes et lieux du corps théorisés en Sophrologie Caycédienne avec les Chakras39.

Ainsi, on remarque que l’on s’éloigne de l’« approche résolument médicale et scientifique » prônée par l’Académie Internationale de Sophrologie Caycédienne. Cependant, la validité du corpus théorique d’une pratique thérapeutique donnée n’implique pas nécessairement son inefficacité. Qu’en est-il alors de l’efficacité de cette méthode ? Procédons à une recension des publications scientifiques sur la question.

Efficacité thérapeutique de la Sophrologie Caycédienne

Une recherche (datée d’août 2017) du terme « sophrology » sur PubMed (base de données médicale), Pascal, Francis, PsycARTICLES, PsycINFO, Psychology and Behavioral Sciences Collection, Library, Information Science & Technology Abstracts (bases de données en sciences humaines) donne 168 références. Alors que sont référencées 14 032 pour « hypnosis » et 1 199 pour « autogenic training ». On constate donc que très peu d’études ont été publiées concernant la sophrologie, en comparaison avec l’hypnose ou le training autogène (qui sont deux techniques thérapeutiques qui s’apparentent peu ou prou à la sophrologie).

Sur ces 168 références, la plupart des protocoles mis en place sont des études de cas (ne permettant pas la généralisation des résultats obtenus) et rares sont les études qui utilisent un groupe contrôle, pourtant indispensable à l’évaluation de l’efficacité spécifique d’une pratique thérapeutique quelconque40. Au total, deux études seulement répondent à ce critère. Malheureusement, ces études présentent un biais méthodologique important (manquement quant aux procédures d’aveuglement41). En outre, les deux publications ne rapportent pas quantité d’informations essentielles pour juger de la présence ou non d’autres biais. Ainsi, ces études ne peuvent servir de preuves en faveur de l’efficacité ni de la sophrologie Caycédienne, ni de la sophrologie tout court.

- Un article français de Constantin et al. (2009)42 rapporte une étude randomisée et contrôlée dans laquelle a été étudié l’effet de la sophrologie sur 28 patient·e·s atteints d’insuffisance respiratoire en service de réanimation, et dont la prise en charge incluait l’utilisation d’un appareil de ventilation non invasive. Dans le groupe expérimental, une séance de sophrologie d’une durée de 30’ est réalisée par une infirmière. Dans le groupe contrôle, la prise en charge a consisté en un accompagnement standard de 30’ effectué par la même infirmière que dans le groupe expérimental. Les résultats montrent une diminution significative de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle systolique, de la fréquence respiratoire et de la sensation de gêne et d’inconfort respiratoire (qui est le critère de jugement principal) pour les patient·e·s du groupe sophrologie.

Pour différentes raisons, cette publication est de qualité médiocre et l’étude qui y est décrite présente vraisemblablement des biais majeurs. Parmi ces raisons, nous retiendrons43 : 1) la procédure de randomisation n’est pas mentionnée ; 2) il n’est pas indiqué si une allocation cachée des traitements a été réalisée ; 3) outre la possibilité de mettre en place un double aveugle ou un simple aveugle strict pour ce genre d’étude, ce qui implique une rigueur sans faille sur les autres aspects méthodologiques, rien n’a été fait pour tendre vers un simple aveugle (le simple fait que la même infirmière réalise la prise en charge des deux groupes en est un indicateur décisif) ; 4) la procédure de traitement des données manquantes n’est pas mentionnée (or trois patient·e·s ont été exclus).

Ainsi, il n’est pas possible de considérer cette étude comme une preuve de l’efficacité de la sophrologie.

- Un article de Tejedor et al.44 (2015), étudie les effets de la kinésithérapie (physiotherapy) soit isolément, soit associée à la sophrologie, soit à des techniques cognitivo-comportementales (TCC) dans le traitement des lombalgies. Trois groupes d’une vingtaine de sujets sont constitués. 10 séances de 45 à 60 minutes sont proposées dans les deux groupes. Le groupe contrôle est composé de patient·e·s sur liste d’attente. Des questionnaires sur la qualité de vie, l’anxiété, la dépression, la perception de la douleur et la sensation d’invalidité sont effectués au début de l’intervention puis à 6 mois. La qualité de vie est le critère de jugement principal. Les auteurs concluent qu’il n’y a pas de différences significatives entre les groupes pour l’ensemble des paramètres.

Ici encore, la publication est de piètre qualité et l’étude rapportée présente un risque de biais élevé : procédure de randomisation non décrite, allocation cachée des traitements vraisemblablement absente, aucune mesure décrite pour tendre vers du simple aveugle, absence de diagramme de flux, procédure de traitement des données manquantes non mentionnée, etc.

Comme pour l’étude précédente, ce travail ne peut être considéré comme une preuve en faveur ou en défaveur de l’efficacité de la sophrologie.

Finalement, il n’existe donc aujourd’hui aucune étude méthodologiquement rigoureuse qui démontre l’efficacité ou l’absence d’efficacité propre de la sophrologie.

Pour autant, la sophrologie présente une certaine popularité en France et dans les institutions. Selon l’enquête menée sur 80 sophrologues par l’Observatoire national de sophrologie, en 2011, environ 67% des sophrologues interrogés exercent ce métier depuis moins de 5 ans. On constate l’engouement pour le métier de sophrologue ces dernières années45. Dans le rapport de mai 2012 sur les médecines « complémentaires » à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris46, la sophrologie fait partie des méthodes pratiquées par des personnels infirmiers ou des psychologues en tant que « médecine » complémentaire dans le traitement de la douleur chronique. On la retrouve au sein de nombreuses institutions (hôpitaux, écoles, etc.) mais également dans plusieurs cabinets en fonctionnement libéral.

Face aux questionnements de certaines personnes politiques concernant la non-reconnaissance de la formation des sophrologues, le ministre de la Santé et de la Protection sociale de l’époque répond47 :

« Par ailleurs, avant de reconnaître les bienfaits d’une thérapie, il est indispensable de définir les pathologies auxquelles celle-ci s’adresse et d’en apprécier l’efficacité. En effet, l’article 39 du code de déontologie médicale précise que « les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire et sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite ». À ce jour, aucune étude sérieuse n’ayant été réalisée dans ce sens sur la sophrologie, cette activité ne saurait être considérée comme une méthode thérapeutique à promouvoir. »

En conclusion

Selon l’Académie internationale de Sophrologie Caycédienne et Patrick-André Chené (rappelons que c’est un auteur incontournable dont l’ouvrage est considéré comme la référence sur lequel se base la formation de sophrologie Caycédienne en Andorre) la Sophrologie Caycédienne ne se considère pas comme une technique de relaxation ou comme une thérapie mais comme une discipline de développement de la conscience. Selon Chené, son domaine d’application s’étend sur de vastes domaines comme par exemple le « traitement de la pathologie psychosomatique » ou un « rétablissement de l’équilibre psychique ». Cependant, l’étude des articles référencés sur les bases de données des sciences humaines, ne permet pas de conclure quant à l’efficacité de la sophrologie pour des affections spécifiques.

La Sophrologie Caycédienne n’est pas le seul courant « sophrologique », bien que se défendant comme étant la sophrologie authentique. D’autres courants se sont formés par la suite comme la sophro-analyse, la sophrologie existentielle, la sophrologie dynamique ou la sophro-substitution sensorielle. Chaque méthode utilise ses propres principes afin d’aider le·la patient·e, et ce avec des fondements théoriques peu étayés voire douteux, et une efficacité non prouvée.

Un formateur en Sophrologie, après avoir formé 5 755 professionnel·le·s à la sophrologie (dont seulement 17% la réutilisent dans leur pratique) au cours d’une formation de 20 heures qui présente les principaux aspects théoriques et pratiques, met en garde face à l’omnipotence qu’il a observé chez certain·e·s professionnel·le·s. Selon lui, certain·s se considéreraient comme doté·es d’un pouvoir permettant de mettre les client·es dans un état modifié de conscience (EMC, ou ECM, chers à la parapsychologie moderne)48.

Tout un·e chacun·e, sans formation préalable à la santé mentale notamment, peut devenir sophrologue en suivant la formation dispensée dans les diverses écoles. Bien que la plupart des sophrologues partent certainement d’une bonne intention, celle d’aider la personne à aller mieux, à mieux se connaître, à mieux gérer leur stress, etc., les pratiques utilisées par les sophrologues posent question quant à leur efficacité et leurs fondements théoriques (plus adossés à la mystique et la spiritualité qu’aux résultats scientifiques). Il semble possible que certain·e·s professionnel·le·s puissent intentionnellement ou non s’appuyer sur la sophrologie pour manipuler les populations les plus fragiles, leur promettant une guérison miraculeuse, que les autres professionnels de santé n’ont pas pu ou su faire.

Il convient par ailleurs de rappeler, qu’au cours de leur formation pour devenir sophrologue caycédien49, les sophrologues ne suivent pas de cursus en psychologie et/ou psychopathologie. À moins que leur formation ne soit dans ce domaine, ils et elles n’ont pas appris les précautions à prendre en fonction des pathologies mentales que pourraient présenter certain·e·s patient·e·s en demande d’aide. Selon l’Académie Internationale de Sophrologie Caycédienne, il n’existe pas de contre-indication à la sophrologie et elle peut être utilisée par toute personne en pleine possession de ses facultés. La responsabilité incombe donc aux sophrologues de considérer si une personne est en « pleine possession de ses facultés » ou non, si l’on se réfère à l’Académie Internationale de Sophrologie Caycédienne. Cependant, il est peu recommandé de pratiquer une quelconque forme de méditation ou de relaxation avec des patient·e·s particulièrement anxieux·ses (certains exercices de méditation risquant d’entraîner une crise d’angoisse importante), ou qui seraient à risque d’entrer en phase de décompensation psychotique, de dissociation ou de vivre un épisode délirant ; les patient·e·s avec un trouble de la personnalité de type borderline (ou état limite) seraient également à risque50. Sur des patient·e·s ayant été hospitalisés à la suite d’un épisode délirant, les exercices de méditation de type mindfulness (méditation pleine conscience), effectués avec deux thérapeutes, ne durent pas plus de 15 minutes afin justement d’éviter que les patient·e·s expérimentent d’intenses symptômes délirants51. Un·e sophrologue non averti·e pourrait causer des dommages à ses patient·e·s s’il ne décèle pas cela en utilisant certaines techniques enseignées par la sophrologie Caycédienne.

Cet article, dans sa version épurée, est disponible ici, ainsi que dans le numéro 323 de Science & Pseudo-Sciences, à commander sur www.afis.org.

Gwladys Demazure, Albin Guillaud, Richard Monvoisin

.

. Notre travail sur les procédures diagnostiques et thérapeutiques de l’ostéopathie viscérale à quant à lui fait l’objet d’une publication dans la revue

Notre travail sur les procédures diagnostiques et thérapeutiques de l’ostéopathie viscérale à quant à lui fait l’objet d’une publication dans la revue