Voici un quiz de datation utilisé en introduction du cours Histoire & pseudo-histoire, dans le cadre de l’enseignement Sciences et pseudosciences politiques de Clara Egger et Richard Monvoisin, à l’Institut d’études politiques de Grenoble (2014). Vous voulez jouer ?

Avec une marge d’erreur de cinq ans, pouvez-vous dater de quand datent les événements suivants en France (sauf questions 16 et 18) ?

- L’obtention d’un droit de vote pour la première fois pour les femmes

- L’octroi du droit de vote des femmes au suffrage universel

- La première nomination d’une femme à un poste ministériel

- L ‘inscription dans la loi du droit de grève

- L’inscription dans la loi du droit syndical

- L’abolition de l’esclavage

- La création obligatoire d’écoles de filles dans les communes de 800 habitants

- La suppression de l’incapacité juridique de la femme mariée

- L’autorisation, pour les femmes mariées, d’exercer une profession sans l’autorisation de leur mari

- La légalisation de la contraception

- L’institution du congé de maternité

- L’institution du congé de paternité

- L’autorisation de l’Interruption volontaire de grossesse (IVG)

- La reconnaissance du viol comme un crime

- L’instauration de la procédure d’éviction du conjoint violent

- L’exclusion de l’homosexualité des maladies mentales par l’Organisation mondiale de la santé

- Le dernier condamné à mort (qui fut d’ailleurs le dernier guillotiné dans le monde)

- L’octroi du droite de vote au femmes en Arabie Saoudite

Vous avez trouvé ? Les réponses ici.

site

site

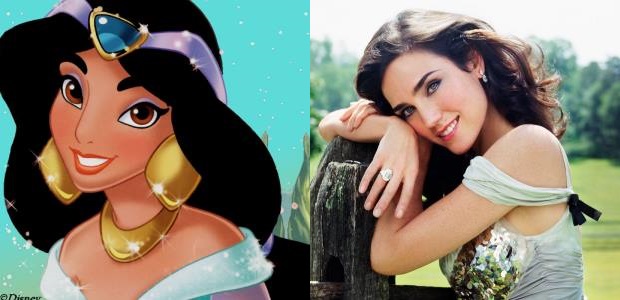

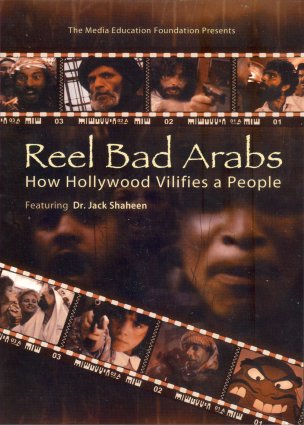

répare l’opinion ça (voir à ce propos la

répare l’opinion ça (voir à ce propos la  ontrer des exemples et susciter le débat, éventuellement permettre à l’audience d’interrompre la projection pour commenter, vu que le degré de propagande n’est pas le même ante et post-Deuxième Guerre Mondiale. Il y aura forcément une réaction différente, selon l’ancienneté des films.

ontrer des exemples et susciter le débat, éventuellement permettre à l’audience d’interrompre la projection pour commenter, vu que le degré de propagande n’est pas le même ante et post-Deuxième Guerre Mondiale. Il y aura forcément une réaction différente, selon l’ancienneté des films.