Nathalie Laot-Godebert enseigne les SVT au lycée Langevin de Martigues. Dans le cadre de l’Accompagnement Personnalisé (AP), elle a fait travailler ses élèves de seconde sur la thématique « Esprit critique et autodéfense intellectuelle ». Comme beaucoup de collègues, elle a décidé de partager son travail, en présentant la manière dont elle a organisé ses séances, leur contenu, ce qui a marché et ce qui a été plus difficile. Merci à Nathalie et bravo pour tout cela, c’était la première fois qu’elle se lançait dans ce type d’enseignement et nous avons tenté de l’épauler au mieux dans cette aventure !

[toc]

Objectifs

Donner les outils scientifiques pour se faire une opinion éclairée face à une information ou un phénomène qui sort de l’ordinaire au travers de l’étude des médecines dites « alternatives ». Plusieurs raisons m’ont poussé à travailler sur cette thématique :

- Au niveau scientifique : savoir construire un protocole expérimental avec tous les outils nécessaires, douter de son opinion pour en tester la véracité, éventuellement changer d’avis pour une opinion plus juste.

- Au niveau sociétal : un grand nombre de personnes se tournent vers « l’alternatif » (consommer autrement, voyager autrement, donner se rapprocher de l’essentiel, du « naturel »…), le domaine de la santé n’est pas épargné : on cherche à se « soigner autrement ». C’est un sujet a priori proche des élèves.

- Au niveau affectif : le choix d’une approche thérapeutique est très personnel, lié à notre vécu et à notre conception de ce qu’est bien vivre et bien s’entretenir : or, plus l’adhésion à une pratique donnée est ancienne, plus sa remise en question semble difficile. Ce sujet illustre donc bien l’escalade d’engagement décrite en psychologie sociale et qui permet de pointer et décrire certains biais cognitifs pour les élèves.

Compétences travaillées

- Reconnaître les biais de raisonnement qui peuvent venir fausser notre jugement.

- Utiliser les méthodes permettant de construire de la connaissance fiable.

- Sensibiliser aux mécanismes de rumeur dans les médias et sur le net et à la recherche de sources.

- Appliquer les outils méthodologiques et expérimentaux.

Public

24 élèves de seconde, toutes classes confondues. Une semaine avant le début du projet, chaque élève devait indiquer parmi une liste de toutes les thématiques proposées par les enseignants d’AP, quatre thématiques par ordre de préférence (de 1 à 4 avec en 1 la thématique la plus souhaitée). Sur les 24 élèves, la majorité avait choisi le thème « Esprit critique et autodéfense intellectuelle » en choix 2 ou 3.

Organisation

Les séquences se sont déroulées sur des créneaux de 2h. En tout, j’ai pu effectuer six séances.

Séance 1

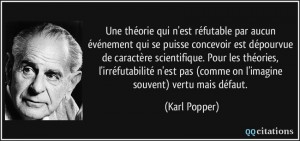

Présentation de la zététique, de ses divers champs d’investigations. Bases épistémologiques et différents biais de raisonnements. Notamment :

- Partir sur des faits : en l’absence de faits, ne pas entrer dans la théorisation.

- Bien cerner l’hypothèse à tester et prendre des mesures non ambiguës (un sourcier est capable de trouver de l’eau à partir de 2 mètres de profondeur et non pas entre 0 et x mètres, quelle quantité d’eau, etc.).

- On ne teste qu’un seul paramètre à la fois.

- Faire un échantillonnage sans biais de validation subjective (exemple du rêve prémonitoire, il faut un critère temporel qui permet de dire que c’est prémonitoire ; la personne doit avoir fait le rêve deux ou trois jours avant l’événement (à fixer) et non pas 1000 jours avant).

- Le principe du double aveugle.

- Éviter les pièges des probabilités et statistiques (par exemple le paradoxe des anniversaires).

Récupérer le diaporama utilisé : ici

Points positifs : Les élèves apprécient les supports visuels qu’ils ont l’habitude de manipuler : vidéos youtube, blogs, articles chocs diffusés sur les réseaux sociaux. L’expérience réalisée avec Dave Guillame (https://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I) leur a permise de comprendre à quel point il est possible de récolter beaucoup d’informations sur leur vie.

Points négatifs : les élèves ne distinguent et ne mémorisent pas tous le nom des différents biais cognitifs « validation subjective », « dissonance cognitive », « prétentions floues »…

Séance 2

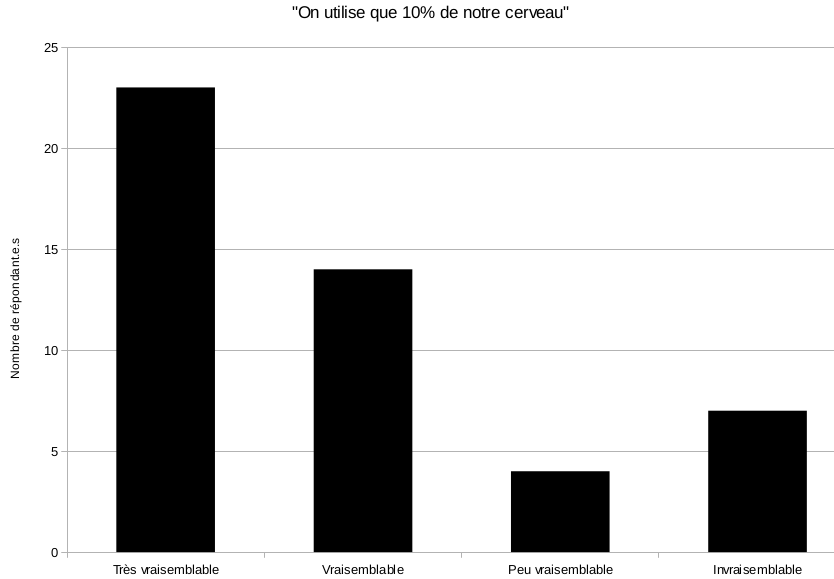

Apprentissage des outils méthodologiques et expérimentaux au travers d’une expérience de « détection de l’eau ». Cette séance, élaborée par Stanilas Antczak et Florent Tournus, est entièrement décrite dans le livre Esprit critique es-tu là ? 30 activités zététiques pour aiguiser son esprit critique. La présentation des résultats s’est faite sous forme d’un histogramme « fait maison » pour illustrer la répartition aléatoire des réponses, formant une distribution normale, en forme de « courbe de Gauss ».

Dans cette activité, j’ai joué le rôle de la personne possédant le « pouvoir » de détecter de l’eau. Mais j’ai également dû prendre un élève complice. Ainsi, la séance précédant celle de l’expérience, j’ai demandé à une élève du groupe de jouer ce rôle pour m’aider à « deviner » où se trouvaient les verres remplis d’eau. Nous avons convenu d’un signe : les pieds ouverts en V = « il y a de l’eau », les pieds fermés = « il n’y a pas d’eau ». Ce signe a été particulièrement efficace compte tenu de sa discrétion et de la configuration de la salle et des paillasses qui me permettaient de jeter un œil sur les pieds de l’élève assise en face de moi. Cette élève a toujours eu l’habitude de s’asseoir au premier rang donc ça n’a pas attiré les soupçons. La grande difficulté pour le complice est de mémoriser très rapidement les 10 verres sans se tromper avant qu’ils ne soient cachés. Si c’était à refaire, j’aurais pu conseiller de ne retenir que les verres remplis…

Je n’ai pas choisi de travailler avec un second complice désigné pour m’assister, car cela aurait trop attiré l’attention sur lui. J’ai donc joué le jeu seule sans assistant, le complice restant dans le public.

Mat ériel utilisé :

ériel utilisé :

– 10 verres

– 10 boîtes non transparentes pour cacher les verres

– 10 cartons notés de 1 à 10 pour numéroter les verres

– Le matériel pour la partie « étude statistique » (voir photo)

– Un tableau avec feutres ou craies pour noter les réponses

Pour la construction du matériel de la partie statistique j’ai utilisé des feuilles rigides plastifiées pour rétroprojecteur, et des tubes de sarbacane pour le moulage ; les boules à tirer pour la sarbacane m’ont ensuite servi pour remplir chaque partie !

Configuration de la salle :

Une salle de classe avec 2 portes pour, lors du test en double aveugle, permettre au groupe 1 de remplir les verres et de sortir sans croiser le groupe 2 qui rentre dans la salle pour tester mon pouvoir de détecter les verres remplis ou non.

Points positifs : L’expérience a très bien fonctionné, à tel point qu’ils ont eu du mal à proposer l’hypothèse d’un complice dans la salle. J’ai donc dû les mettre un peu sur la piste en leur demandant « pensez-vous que vous devez connaître les verres remplis pendant le test ? Si non, comment faire pour que ni vous ni moi ne le sachiez ? » […] « Ah mais oui c’est vrai, il y a peut-être l’un de nous qui vous donne les réponses en fait… ». La mise en place d’un double aveugle avec un générateur de hasard type pièce pile/face a pu alors être mise en place avec les élèves.

Points négatifs : La partie analyse statistique des résultats a été un peu plu laborieuse à mettre en place et pas forcément fiable car je manquais d’effectif pour construire une belle courbe de Gauss.

Séance 3

Mise en application par les élèves d’un travail d’enquête sur un sujet en lien avec les affirmations extraordinaires dans le champ des thérapies non conventionnelles

Consignes : Travailler par binôme/trinôme sur la recherche de sources d’une affirmation extraordinaire dans le domaine de la santé et des thérapies dites alternatives, choisie et considérée communément comme vraie.

Déroulement possible : Choisir une affirmation sur un sujet que vous souhaiteriez traiter (à la seule condition que l’affirmation centrale à vérifier soit de type scientifique). Guidé et encadré durant une séance de 2h, vous construirez une enquête sur l’affirmation choisie en présentant la séance suivante un diaporama (10 minutes/groupe pour la présentation + échanges/questions).

Modalités :

- Une diapo-introduction qui formule la question (avec un point d’interrogation), son contexte, ses enjeux

- Une diapo présentant les différentes hypothèses, théories, scénarios sur le sujet : qui les défend, où, pourquoi ?

- Une diapo présentant les biais, effets, erreurs que vous relevez pour chaque hypothèse.

- Une diapo qui décrit votre enquête personnelle et la méthode employée pour rechercher les informations qui vous manquent. Quelles erreurs relevez-vous dans les différentes théories ?

- Une diapo-conclusion présentant le résultat de votre enquête (même s’il est incomplet : l’important est moins ce que vous trouvez que la manière dont vous avez cherché)

Votre diaporama devra contenir :

- Des illustrations pertinentes et de qualité. Les extraits vidéos de films, documentaires, publicités sont bienvenus !

- Les principaux mots-clefs (très peu de texte, l’essentiel se dit à l’oral)

- La bibliographie utilisée, citée, la source des illustrations, la webographie, à chaque diapositive !

Exemples de sujets :

- L’hypnose : fin thérapeutique ou escroquerie ?

- Y-a-t-il un effet placebo sur les animaux ?

- Le jeune a-t-il une efficacité thérapeutique propre ?

Votre sujet peut dépasser le cadre des thérapies dites alternatives et s’étendre au domaine plus large de la médecine/santé/bien-être :

- Quelles sont les prétentions des colliers d’ambre sur les enfants ?

- Des guérisons extraordinaires se produisent-elles à Lourdes plus qu’ailleurs ?

Vous trouverez sur cette page wikipedia bon nombre d’autres médecines non-conventionnelles :https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_m%C3%A9decines_non_conventionnelles

Points positifs : Élèves motivés

Points négatifs : …mais un peu perdus. La plupart des groupes ont eu du mal à cerner les prétentions de départ des personnes décrivant un phénomène, ils ont voulu directement s’attaquer à la partie scientifique en disant d’emblée que c’est « faux », même avec un très faible bagage de preuves. J’ai relevé une absence d’analyse des biais de raisonnement, des erreurs de logique et de citations des sources. L’outil internet est vaste et les élèves se perdent vite dans le visionnage de vidéos, au point qu’ils finissent par s’éloigner lentement mais sûrement de leur sujet. Je leur ai donc proposé une série de sites à partir desquels ils pouvaient travailler (site du Cortecs, tatoufaux.com…). Et malheureusement, le résultat s’est bien souvent transformé en un copier-coller intégral d’un sujet déjà traité.

Séance 4

Séance consacrée à la recherche de sources et à la mise en forme du diaporama. C’est la partie la plus laborieuse : j’ai conseillé d’insister sur la formulation de la question de départ et ajouter le maximum de ressources illustratives (une vidéo sur le phénomène, un article, un témoignage) ainsi que sur les biais et erreurs relevés. Malgré ces conseils, très peu sont parvenus à appliquer ne serait-ce que le principe de parcimonie face à certaines allégations. Ils ont tous conclu que le phénomène qu’ils avaient étudié n’était pas prouvé, alors que j’attendais davantage qu’ils travaillent sur l’élaboration d’arguments permettant d’arriver vers cette conclusion, que la conclusion en elle-même.

Séance 5

Présentation des diaporamas de chaque groupe. Voir ici la production d’un groupe sur la paralysie du sommeil.

Points positifs des deux dernières séances : un travail de recherche et de présentation assez sérieux

Points négatifs : … mais un « départ » assez difficile, ne serait ce que dans le choix du sujet, j’ai dû leur proposer une liste et quasiment tous ont pioché leur sujet dans cette liste. J’aurais préféré qu’ils partent de leur propre croyance personnelle justement, et qu’ils étayent ensuite, car il n’y a pas meilleurs arguments que ceux qui sont parvenus à nous faire changer de point de vue… Sinon, le risque est de partir directement vers le « démontage » du phénomène en lui-même. C’est mon grand regret.

Séance 6

Intervention de Denis Caroti du Cortecs (théories du complot, sophismes, curseur de vraisemblance et principe de parcimonie…)

Points positifs : intervention d’une personne extérieure, sujets stimulants et contenu complémentaire des premières séances.

Points négatifs : un peu d’inertie dans le groupe, qui devait remobiliser aussi des notions vues auparavant.

Conclusion

L’accompagnement personnalisé autorise une grande liberté pédagogique face à des thématiques novatrices. La position du projet dans l’année (3ème trimestre) et le créneau horaire (de 16h à 18h) ne permet pas toujours d’avoir des élèves en forme ; à cela se rajoute la difficulté d’échanger avec des élèves qui ne sont pas les nôtres (groupes d’élèves de différentes classes) ou qui n’ont pas choisi en 1er vœu le thème. Les MPS (Méthodes et Pratiques scientifiques et les TPE (travaux personnels encadrés) peuvent laisser la place à davantage de temps et de possibilité d’expériences en classe, en tout cas le temps que la prochaine réforme du bac ne dessine plus précisément les contours d’autres intitulés d’enseignements qui laisseront libre cours à la démarche d’investigation des élèves.