Il apparaît à de plus en plus de monde que le traitement moral que nous réservons aux autres individus sentients1 pose un grand nombre de problèmes éthiques. Si la problématique du sort des animaux en philosophie remonte au moins à Pythagore, nous pouvons voir que ces quarante dernières années, de multiples critiques ont émergé du monde académique, et constitue aujourd’hui un domaine de recherche légitime à part entière. Comme le CORTECS trouve certaines critiques et analyses non seulement pertinentes, mais parfois centrales d’un point de vue moral, vous trouverez ici un certain nombre de ressources éclairantes. Plusieurs approches et plusieurs sujets sont ici présentés, et nous espérons qu’ils aideront le lectorat curieux à assouvir sa soif sur ce sujet large et parfois complexe. Au fil de nos découvertes et des demandes nous compléterons cette liste non exhaustive.

[toc]

Ouvrages philosophiques et politiques

- Valéry Giroux, Renan Larue, Le Véganisme, Paris, PUF, Que sais-je?, 2017.

La collection Que sais-je des Presses Universitaires de France est réputée pour ses introductions aux différents sujets qu’ils abordent. Si vous désirez vous initier au mouvement social et politique que porte le veganisme en quatre chapitres (Le carnisme2, une hégémonie facile, La philosophie des véganes, Les véganes, Vers la libération animale), cet ouvrage de Valéry Giroux, (coordonnatrice du Centre de recherche en éthique (CRÉ), professeure associée à la Faculté de droit de l’Université de Montréal) et de Renan Larue (Professeur de littérature française à l’université de Santa Barbara) vous donnera un aperçu pointu des enjeux moraux et politiques du véganisme.

- Karine Lou Matignon (dir.), Révolutions animales: Comment les animaux sont devenus intelligents, Paris, Arte Éditions/Les Liens Qui Libèrent, 2016.

Comme le montre cette miniature, beaucoup des grands noms de l’éthique animale ou des animal studies3 se retrouvent dans cet ouvrage conséquent. Scientifiques, philosophes ou encore historiens sont ainsi réunis dans ce recueil d’articles accessibles qui font le point sur nos connaissances actuelles sur les non-humains. Les principales thématiques développées par la question animale sont ainsi traitées: sensibilité des non-humains, cognition, émotions, culture, éthique etc. Même si tous les articles ne se valent pas, ce livre apporte une approche transdisciplinaire et représente certainement un moyen facile de s’initier à la question animale.

- Peter Singer, La Libération animale, Paris, Payot, 2012.

Attention, ce n’est pas parce qu’on recommande un livre qu’on endosse toute l’oeuvre de la personne. En l’occurence, Peter Singer a par ailleurs porté des discours auquels nous ne souscrivons pas du tout. Voir à ce propos la brochure « Pour un antispécisme débarrassé de Peter Singer ».

La libération animale est l’ouvrage à l’origine du mouvement animaliste dit de « libération animale ». En 1975, le philosophe australien Peter Singer produit la première œuvre de défense des non-humains qui posera de manière durable et sérieuse la « question animale ».

En défendant une éthique utilitariste4, Singer dénonce l’immoralité du statut que nous donnons aux « animaux » ainsi que les injustices arbitraires que nous commettons sur la base non rationnelle de l’appartenance à l’espèce. Si Singer n’est pas le père de la notion de spécisme, c’est à travers cet ouvrage qui s’attelle à en dénoncer les traits les plus caractéristiques que la notion s’est popularisée.

Singer est non seulement le premier universitaire à consacrer des livres d’éthique sur la question animale, mais en plus de son analyse éthique de l’exploitation et de la domination humaine sur le reste des êtres sentients, il décrit précisément dans cet ouvrage la réalité de l’expérimentation animale, ou encore de l’industrie de la viande, afin de sensibiliser sur ce qu’est la réalité du sort et l’étendue des souffrances que nous réservons aux non-humains. Même si cette lecture ne donne pas beaucoup de baume au cœur de par les descriptions qu’elle retransmet, il reste un indispensable du mouvement animaliste et de sa frange utilitariste.

- Yves Bonnardel (dir.), Thomas Lepeltier (dir.), Pierre Sigler (dir.), La Révolution Antispéciste, Paris, PUF, 2018.

![La révolution antispéciste par [Lepeltier, Thomas, Bonnardel, Yves, Sigler, Pierre]](https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/41dbZT02BsL.jpg)

La Révolution antispéciste est un recueil d’articles publiés par les Presses Universitaires de France. Cet ouvrage est parfait pour découvrir ou approfondir le sujet de l’antispécisme, et répond aux principales critiques faites aux arguments animalistes. Le livre contient des articles classiques du mouvement antispéciste français, représenté entre autres par Yves Bonnardel, David Olivier et Pierre Sigler. Grâce à une argumentation cohérente et scientifique, vous découvrirez par exemple pourquoi les espèces n’existent pas, en quoi la notion de nature peut représenter un piège éthique, ou encore qu’est ce que la conscience, dont nous nous sommes longtemps enorgueilli d’avoir le monopole. Cet ouvrage est de plus l’un des rares où la question de la prédation est abordée, et où une position interventionniste5 est défendue.

- Peter Singer, Questions d’éthique pratique, Paris, Bayard Éditions, 1997.

Dans cet ouvrage, Singer défend précisément sont positionnement philosophique, face aux positions plus classiques. En application de ses principes, l’auteur aborde entre autres la question de l’euthanasie, celle du spécisme, de l’avortement ou encore de l’économie.

Cet ouvrage est un classique de l’éthique contemporaine et donnera au lectorat une argumentation riche et précise sur des questions d’éthique normative et appliquée.

- Kymlicka & Donaldson, Zoopolis. Une théorie politique des droits des animaux, Paris, Alma, 2016.

Zoopolis est la dernière grande théorie éthique et politique produite par le mouvement animaliste. Cet ouvrage profite donc des conclusions et de la recherche des philosophes de la génération précédente. La position éthique qui y est défendue est clairement déontologique. Même si nous ne partageons pas l’ensemble des analyses présentes dans ce travail, nous ne pouvons que reconnaître l’originalité et l’aspect révolutionnaire du projet éthique et politique que porte les auteur·es.

Les premières générations de philosophes animalistes se sont consacrées à la critique de l’idéologie spéciste et aux autres problèmes éthiques que la question animale pose à nos sociétés. À l’aune des critiques déjà produites, Zoopolis envisage une société non-spéciste prenant en compte les intérêts fondamentaux des non-humains.

Pour résumer en quelques lignes le propos de l’ouvrage :

Donaldson et Kymlicka soutiennent et démontrent que nous pouvons et devons donner un statut politique aux non-humains en fonction du type de relation qu’ils nouent avec nous. Les non-humains dits « domestiques » se verraient ainsi voir accorder un statut de citoyen et jouiraient en conséquence des mêmes droits qui sont rattachés à la citoyenneté. Les non-humains « liminaires », c’est à dire les non-humains autonomes mais avec qui nous partageons un espace de vie commun et qui s’accommodent en partie de nos activités (oiseaux, rongeurs, etc.) se verraient quant à eux accorder un statut de résident. Enfin, les non-humains « sauvages », qui sont les êtres vivants qui vivent indépendamment de toute activité humaine, se verraient accorder un statut de souveraineté sur leur terre, nous empêchant d’intervenir dans leur milieu.

Tout comme La Libération animale de Singer ou Les Droits des animaux de Regan, Zoopolis est amené à être un classique de la littérature animaliste. Pour comprendre les enjeux du livre et explorer l’ensemble du projet et de la force de proposition de Zoopolis, nous vous recommandons si ce n’est la lecture du livre lui même, l’Introduction à Zoopolis par Estiva Reus qui rend compte en détails des idées développées par les auteur·es, disponible à cette adresse.

- Tom Regan, Les droits des animaux, Paris, Hermann, 2012.

Les droits des animaux est historiquement le deuxième ouvrage phare du mouvement animaliste. Sorti en 1983, ce livre est le premier à se consacrer et à réfléchir aux droit des animaux. Ainsi, pour Regan, l’approche de l’éthique envers les non-humains ne peut se traduire qu’à travers le droit (éthique déontologique), pour les espèces dont les capacités mentales permettent d’avoir une expérience propre de leur bien-être. Même si les délimitations que donnent Regan posent problème, cet ouvrage offre une approche alternative aux approches utilitaristes et démontre que d’un point de vu déontologique, le traitement que nous réservons aujourd’hui aux non-humains pose tout autant de problèmes.

- H.-S. Afeissa (dir.) & J.-B Jeangène Vilmer (dir.): Philosophie animale. Différences, responsabilité et communauté. Paris, Vrin, 2015.

Ce livre regroupe des textes de Gary Francione, Peter Singer, Tom Regan, Martha Nussbaum et bien d’autres. Si tous les articles n’ont pas su retenir notre attention, certains méritent le détour.

Si comme beaucoup, vous ne comprenez pas les divergences idéologiques entre Singer (utilitarisme) et Regan (déontologisme) deux textes où les deux philosophes se répondent et confrontent leurs arguments vous seront utiles.

- Jean-Baptiste Jeangene Vilmer, Éthique animale, Paris, PUF, 2008.

Ouvrage introductif aux principales questions posées et soulevées par l’éthique animale contemporaine, tout en donnant un bref aperçu historique. Ce livre vous expliquera les notions fondamentales de l’éthique animale, tout en expliquant quelles sont les différentes positions et les différents mouvement au seins des antispécistes.

Si vous ne comprenez toujours pas pourquoi la question du traitement des autres espèces pose aujourd’hui de plus en plus question, ce livre mettra pour vous en lumière les grands points de ce débat ainsi que les problèmes moraux que soulèvent les philosophes antispécistes.

Ouvrages historiques

- Eric Baratay, Et l’Homme créa l’animal, Paris, Odile Jacob, 2003.

L’anthropologue Pascal Boyer nous avait déjà expliqué comment avait été crée « l’Homme » dans Et l’homme créa les dieux. Eric Baratay, principal historien de la question animale en France nous apprend maintenant comment « l’animal » fut crée. Et l’Homme créa l’animal est un ouvrage qui retrace la gigantesque histoire de nos rapports aux non-humains. Comment certaines espèces ont-elles été domestiquées, comment d’autres ont été fantasmées, comment et pourquoi avons nous aujourd’hui certaines « races » de chiens ou de bovins. En plus de cette histoire concrète de la manière dont nous avons en partie façonné nos rapports aux autres espèces, le livre aborde aussi l’histoire des idées et de comment philosophiquement le statut de l’animal fut justifié et inventé.

- Rod Preece, Sins of the Flesh, A History of Ethical Vegetarian Thought, Vancouver, UBC Press, 2008.

- Kerry S. Walters, Lisa Portmess (ed.), Ethical Vegetarianism, From Pythagoras to Peter Singer, New York, SUNY Press.

Ce qui frappe à la lecture d’ouvrage sur l’histoire du végéta*isme, c’est la saveur de réchauffé que peuvent avoir les arguments et réactions de nos contemporain·nes face aux arguments contre la consommation carnée. Si connaître les fondements et les premières remises en cause de l’idéologie qui plus tard sera qualifiée de « spéciste » ou « carniste » vous intéresse, ces deux ouvrages approfondirons sûrement ce sujet pour vous.

Si Sins of the Flesh est un ouvrage Historique, Ethical Végétarism est un recueil de textes et citations historiques sur la cause végétarienne à travers l’histoire.

- Renan Larue, Le végétarisme et ses ennemis; Paris, PUF, 2015.

Dans la même lignée, Renan Larue nous invite dans cet ouvrage à entrevoir non seulement les raisons ayant poussé par exemple Pythagore ou encore Porphyre à refuser de se nourrir de chair, mais aussi les querelles que les végétarien·nes ont eu à travers l’histoire et les questionnements philosophiques que ces derniers ont soulevé, surtout durant l’antiquité et avec le développement du christianisme.

Dans la section « Conférences » de cet article vous trouverez une conférence de R. Larue à propos de son travail sur ce livre.

Ouvrages épistémologiques

- Frans De Waal, Sommes-nous trop « bêtes » pour comprendre l’intelligence des animaux?, Paris, Les Liens Qui Libèrent, 2016.

En nous comptant l’histoire de l’éthologie et de la manière avec laquelle nous avons penser les non-humains dans les sciences, le célèbre primatologue Frans De Waal fournit dans cet ouvrage de bonnes bases épistémologiques et un regard critique sur la manière dont nous cherchons et pensons l’intelligence des non-humains. Il tire ainsi un portrait réaliste de ce que peuvent être les capacités cognitives des autres êtres sentients, tout en nous montrant les pièges que notre interprétation peut nous jouer.

Pour ne prendre qu’un exemple des sujets abordés, De Waal discute par exemple du biais d’anthropomorphisme, biais aussi important en éthique animale qu’en science de la vie. Après avoir fait lui même la critique de l’anthropomorphisme et en avoir relevé quelques exemples, il défend ainsi un « anthropocentrisme critique », qui veut que face aux critiques faites aux mouvements animalistes, il est rationnel et scientifique d’avoir recours à des intuitions humaines sur certains non-humains afin de produire des idées vérifiables objectivement.

- Maria Stamp-Dawkins, Through Our Eyes Only?: The Search for Animal Consciousness, Oxford, Oxford University Press, 1998.

Uniquement disponible en anglais, ce livre de Maria Stamps-Dawkins, professeure d’éthologie à l’université d’Oxford, et directrice de l’Animal Behaviour Research Group adopte une posture critique sur la conscience animale en réfutant toutes preuves qui ne soient pas solides pour affirmer la conscience des non-humains, dans le but de tenir la position la plus solide pour étayer le fait que cette conscience existe et mérite une prise en compte morale.

- Vinciane Despret, Penser comme un rat, Versailles, Quae, 2009.

Ce livre de la philosophe des sciences belge Vinciane Despret, laisse entrevoir la complexité de l’étude du comportement des non-humains, non seulement par la difficulté méthodologique qu’une telle recherche demande, mais aussi par la complexité même des comportements des non-humains. Nous connaissons tout un tas de biais à éviter dans les études de psychologie sociale ou cognitive, le premier étant que la plupart du temps les sujets savent qu’ils et elles sont testés. Ce que nous montre Vinciane Despret dans ce court ouvrage est que les études en éthologie souffrent le plus souvent de biais similaires et d’autres propres à la discipline. L’hypothèse majeur que tente de nous faire comprendre ce livre est que les individus testés lors des études contrôlées en éthologie ne « réagissent pas d’instinct », mais interprètent ce qui leur est demandé et répondent avec un point de vue propre sur la situation.

Films et documentaires

- Série documentaire Animaux trop Humains

Cette série documentaire met à mal un certain nombre de capacités que nous avons longtemps pensé comme étant le « propre de l’homme ». Si on peut y retrouver de grands noms de l’ethnologie comme Franz De Waal ou encore Marc Bekoff, on peut aussi y retrouver quelques anthropomorphismes ou raccourcis sémantiques et scientifiques assez classiques dans les documentaires animaliers. On pourrait aussi regretter le manque de perspective évolutionniste aux comportements décrits, et qui permettent à certains de dire par exemple que l’épisode sur les comportements sexuels appelé à tord « Homosexualité Animale » remet en cause la théorie darwinienne. En plus de documenter un grand nombre de comportements d’individus non-humains divers et variés, ces documentaires fragilisent les barrières que nous avons longtemps établies entre les humains et le reste des animaux.

Les Émotions animales

Homosexualité Animale

L’Adoption Animale

Entraide Animale

L’Animal et l’Outil

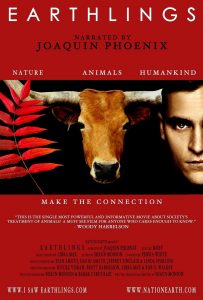

- Earthlings

Divisé en plusieurs chapitres tournés vers les principales dominations et exploitations dont les non-humains sont les victimes (1 – Animaux domestiques; 2

– Nourriture; 3 – Vêtements; 4 – Divertissement; 5- Science), ce documentaire montre, à l’aide de documents vidéos parfois difficiles de par la violence qu’ils traduisent, la réalité et l’étendue de l’exploitation animale. En plus d’avoir reçu plusieurs prix, Earthlings est considéré par beaucoup d’animalistes qui ont eu le courage de le regarder comme étant un documentaire majeur et que tout le monde devrait voir.

- La Boucherie Éthique. Les Parasites. 2017.

Film prenant la forme d’un documentaire fictif disponible gratuitement sur Youtube. Afin de profiter pleinement du message que tente de donner le collectif Les Parasites dans leur film, il semble bon d’avoir de bonnes bases sur le mouvement et la critique philosophique qu’a développé la philosophie animaliste. Comme en témoigne la réception de ce film par certains qui n’ont pas compris que ce documentaire est fictif, et qui ont par exemple demandé où trouver la « viande éthique » faisant l’objet du documentaire (ou encore d’autres questions à propos de la fin du film qui ne pourraient être ici discutées sans dévoiler l’intérêt principal du film), il semble important de comprendre que ce documentaire est fait par des personnes se revendiquant ouvertement végétariennes et qui de fait sont habituées à certains arguments, un certain discours de la part des médias, et qui jouent de ces arguments, codes et discours pour produire un film décalé au ton absurde et qui expose de manière excellente certaines hypocrisies et paradoxes du système carniste.

Le message que nous retenons de ce film et qui semble être celui que le collectif semble aussi défendre est que la « viande éthique » que tente de nous vendre aujourd’hui les industriels ayant compris que l’exploitation animale pose problème, n’existe pas. Il faudra attendre la fin du film pour le comprendre, mais c’est aussi de repenser nos rapports de dominations aux individus et particulièrement aux non-humains que propose l’équipe Les Parasites.

Sites internets

- Les Cahiers Antispécistes: http://www.cahiers-antispecistes.org/

Site de la revue crée en 1991 et qui met quasiment l’ensemble de ses articles gratuitement à disposition. Même si la revue a une direction philosophique assez marquée, l’équipe éditoriale publie des articles de différents horizons et de différentes approches qui nourrissent le débat antispéciste depuis plus de 27 ans. La revue a ainsi mis particulièrement l’accent sur la remise en cause de l’idéologie naturaliste qui voit un ordre moral dans la nature, et sur les conséquences profondes de la pensée antispéciste.

- Éthique animale: http://www.animal-ethics.org/fr/

Site disponible en plusieurs langues et qui présente clairement les différents points principaux ainsi que les différents mouvements de l’éthique animale contemporaine.

- L214: https://www.l214.com/

Site de l’association L214, qui en plus de présenter et suivre leurs actions et reportages sur la condition des « animaux de rentes », permet aussi de détailler les connaissances scientifiques sur les capacités des non-humains les plus touchés par l’exploitation. Le site met aussi à disposition du matériel pédagogique ou militant.

- The Vegan Stratégiste: http://veganstrategist.org/?lang=fr

The Vegan Srategiste est un site majoritairement en anglais comportant des ressources diverses sur les meilleures stratégies de communication à propos de la philosophie animaliste.

- Les questions décomposent : https://questionsdecomposent.wordpress.com/

Blog sur lequel on peut retrouver des articles de réflexion non seulement sur le militantisme et la philosophie animaliste, mais aussi sur d’autres questions progressistes comme le polyamour ou autre relation non propriétaires.

- Insolente Veggie: http://www.insolente-veggie.com/

Blog BD qui explique de manière souvent excellente et pédagogique la pensée animaliste tout en pointant avec humour certaines des incohérences de la pensée carniste et spéciste. Si vous souhaitez soutenir Insolente Veggie (Rosa B) et pouvoir lire ou offrir ses BD, vous pourrez les trouver dans la librairie la plus proche de chez vous.

- L’Amorce: https://lamorce.co/

Revue contre le spécisme, L’Amorce est le récent projet commun de grands noms de l’antispécisme francophone. Ce site engagé sur le plan politique et théorique contre le spécisme vise à proposer des articles de réflexions, d’analyses ou de récessions dans le but de fournir des munitions contre le spécisme.

Balados

France Culture, La Méthode scientifique: A la recherche des émotions animales. Disponible ici.

Marie-Claude Bomsel, docteure vétérinaire, Georges Chapouthier, neurobiologiste et philosophe et Astrid Guillaume, sémioticienne expliquent les différents états émotionnels que l’on connaît chez les non-humains, et de certaines répercussions morales qui peuvent en découler.

- France Culture, La Méthode scientifique: Inné, acquis : où est passé l’instinct ? Disponible Ici.

Nicolas Martin questionne à l’aide de Anne-Sophie Darmaillacq, maître de conférences en biologie du comportement à l’université de Caen, chercheuse au sein de l’UMP « Ethologie animale et humaine », et le biologiste Gilles Bœuf les concepts d’instinct, d’inné et d’acquis au vu de nos connaissances actuelles en éthologie et sciences cognitives.

- France Culture, Du grain à moudre: Faut-il renvoyer le monde animal à l’état sauvage? Disponible ici

Malgré les contraintes de temps de parole assez réduite que le format de l’émission exige, Valéry Giroux répond avec mérite aux deux autres invités, dont les arguments peuvent vous servir à tester vos connaissances sur l’antispécisme et à repérer les arguments fallacieux des autres intervenants.

Conférences et autres formats vidéos

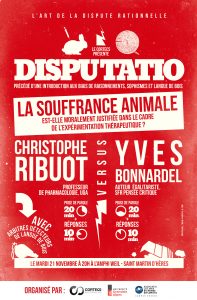

Ci-dessous vous trouverez une série de conférences toutes plus intéressantes les unes que les autres. La conférence de Francois Jaquet donne les bases sur la notion de spécisme tout en questionnant sa signification. La conférence de Yves Bonnardel traite plus particulièrement de l’actualité et des enjeux de la lutte contre le spécisme, alors que la conférence de Thomas Lepeltier apporte des arguments rigoureux et rationnels sur la question de l’éthique de la prédation, qui sauront remettre en question des positions pourtant confortables que nous avons majoritairement tous sur ces questions.

- Francois Jaquet : Introduction au spécisme.

- Yves Bonnardel : Lutte contre le spécisme: actualités et enjeux.

- Thomas Lepeltier : Faut-il sauver la gazelle du lion ?

- David Olivier : « Spécisme »: l’importance des fondamentaux.

- Yves Bonnardel : Pourquoi et comment combattre le spécisme.

- Interview de Peter Singer par Richard Dawkins

- Renan Larue, Le végétarisme et ses ennemis: 25 siècles de débats.

- Conférence de Brock Bastian sur la psychologie du spécisme (en anglais).

- David Olivier: La souffrance des animaux sauvages, Estivales de la question animale, 2015.

- David Olivier: Les humains sont aussi des animaux – JMFS 2016

- Chaîne Youtube Cervelle d’oiseau.

Cette chaîne Youtube, comme les documentaires animaliers, ne parle pas à proprement parler d’éthique animale, mais comme des études tendent à montrer que plus nous connaissons une espèce et les capacités des individus.es qui la compose, plus notre empathie augmente envers les intéressés nous relayons aussi le travail de qualité que propose Sébastien Moro sur sa chaîne Cervelle d’oiseau. Malgré que ça ne soit pas son métier, M. Moro semble avoir la faculté de pouvoir lire un nombre d’études impressionnant qu’il vulgarise avec brio. Comme de plus il traite des individus les plus touchés par l’exploitation animale, cela nous motive à partager ces vidéos qui mériteraient plus d’audience.

Nous vous mettons les liens de deux de ses vidéos mais n’hésitez pas à faire le tour de sa chaîne. En collaboration avec Fanny Vaucher, Sébastien Moro vient en plus de publier aux éditions La Plage, Les Paupières des poissons, une BD qui vous expliquera la vie de nos cousins aquatiques avec humour tout en étant scientifiquement rigoureux.